先練后教模式下技術單元教學設計與反思

曹強+++高超群

摘 要:技術教學主要有先教后練與先練后教兩種模式。本單元根據水平三學生的發展特征以及排球下手發球的技術結構,采用先練后教的教學模式,用問題串聯教學,為學生呈現真實的、有意義的問題情境,并以此作為學生探究的出發點,由淺入深逐步引導學生對動作技術進行嘗試、分析、思考、驗證,從而真正理解動作技術的原理,掌握動作技術,增強學生的探究意識,促進學生認識能力的發展,培養學生學會學習的能力。

關鍵詞:先練后教;技術;認知能力

中圖分類號:G633.96 文獻標識碼:A 文章編號:1005-2410(2014)10-0035-03

一、單元的設計與說明

知識是體育與健康課程主要傳授的內容之一,體育與健康學科傳授的知識主要是操作性知識,操作性知識對體育課而言就是動作技術。有的動作技術結構復雜、有的動作技術結構簡單,在教學中對不同運動技術采用何種不同的教學方式,既能使學生快速掌握動作技術,又能讓學生在掌握動作技術的同時,在興趣、思維、情感、意志等方面都得到發展,是本單元設計主要思考的內容。

1.教學指導思想

現代教學觀念中,要突出的不是教會學生知識,而是要讓學生學會學習。本單元通過排球下手發球(技術)的教學,不僅要掌握技術,如擊球部位、擊球點、揮臂的速度與幅度等,而且在掌握技術的同時,注重學生認知能力的培養。在教學中通過嘗試、體會、感悟的過程,充分發揮學生注意力、觀察力、想象能力和思維能力,不僅使學生身體參與,更重要的是“心”與“腦”的參與,從而主動建構知識、獲得知識。本單元側重于學生認知能力的培養,運用先學后教的教學模式,發展學生學會學習的素質,提高學生學會學習的能力。

先練后教的本質是學生獨立學習在先,教師教學在后,是“教為學服務”。當學生具備一定的身體條件蓄備時,就可以先讓學生去嘗試、探索、掌握一些技術和方法,教師針對學生學習中存在和提出的問題進行教學。課堂強調以學生為中心,關注學生的思考,教學過程是學生自身進行探索、發現和建構的過程,是學生總結個人經驗而不斷重構個人的理解和知識的過程。先練可以使學生獨立獲取基本的知識、習得基本技能,還可以使不同的學生不拘于統一的要求,都能體驗到成功的快樂。后教具有針對性,使學生的獨立學習能力不斷得到表現、強化、培養,進而達到“教師少教,學生多學”的理想效果。

2.教材與學情分析

本單元的教學對象是五六年級的學生,排球對小學生來說相對接觸較少,對排球動作技術及規則的了解更薄弱,從三大球來說學生對排球熟知程度是最陌生的。排球下手發球從技術上講,用掌根或虎口甚至是手掌擊球的后下部,學生往往對擊球的部位(手的部位與球的部位)與擊球時機掌握不好,穩定性差,影響發球的準確性。排球下手發球從規則上講要求從底線將球發到對方場內,對發球者來說首先是需要一定的力量,將球發到9米遠的半場內,對處于力量發展還比較薄弱的小學高段學生來說,要求較高,尤其是女生,沒有快速的揮臂速度與一定的揮臂幅度,以及準確的擊球點很難將球發到9米遠的區域;其次是需要對球有一定的控制能力,將球發到規定的區域內,但小學高段的學生生理、心理正處于快速發展期,逐步進入少年期,神經系統發育還不完善,易沖動,控制能力薄弱,為此對控制要求較高的排球發球而言學生掌握有一定的難度。在教學中如果過于追求動作的正確與目標的準確,學生往往會失去學習的興趣,如何保持學生的學習興趣與參與活動的樂趣是需要設計者重視的問題。

排球發球在規則中允許發球球員用拳、伸開的五指或是手臂,自由度較高。雖然小學生對排球接觸不多,當學生拿到排球后,不會考慮將球進行控制,與同伴進行傳接的練習,往往會用盡全力將球擊出,相互比誰擊得遠、擊得高。為此在學習過程中,從學生本位出發,從擊打球入手,通過嘗試、體驗、分析、驗證、總結、歸納,逐步感悟不同的發球手型、擊球部位、揮臂速度、揮臂幅度與球飛行路線、距離的關系,選擇符合自身實際情況的發球手型,初步掌握下手發球的動作技術。

3.設計思路

基于對教材與學情的分析,以及學生原有的排球基礎(水平一、二學生以玩排球、熟悉排球為主),本單元以先練后教為基本教學原則,通過問題串聯教學,為學生呈現真實的、有意義的問題情境,并以此作為學生探究的出發點。首先幫助學生了解下手發球的動作名稱、擊球部位和擊球手型,練習中做到擊球部位準確、擊球點正確。其次是培養學生解決問題的能力,如通過手掌、手背、拳、虎口、掌根等部位的擊球練習,引導學生探索手的哪個部位擊球又有力又穩定;通過向不同方向的擊球練習,引導學生探索擊球的哪個部位與球飛行方向有關系;通過擊球高低變化的練習,引導學生探索揮臂速度和幅度與擊球力量大小的關系;通過解決問題的方式激發學生的好奇心,保持學生學習的熱情;通過梯度問題的設置,為學生提供學習的“腳手架”——一個支持學生進行探索的框架。能夠由淺入深逐步引導學生對動作技術進行分析、思考、驗證,從而真正理解動作技術的原理,掌握動作技術,增強學生的探究能力,促進學生思維能力的發展,培養學生學會學習的能力。

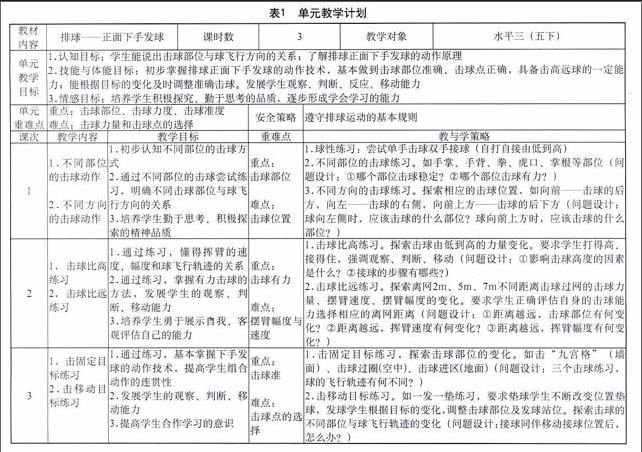

二、單元教學計劃(表1)

三、單元教學反思

1.設計反思

(1)從課堂教學到課堂學習與課堂指導

強調學生的學已是現今人們普遍能接受的觀點了,但如何有效地幫助和指導學生學會學習,卻是很多教師躊躇犯難的操作性問題。當今一個關鍵任務是從課堂教學轉向課堂學習與課堂指導。在先練后教過程中,不是先講后練,先示范后操作,而是搭建使學生自主探究的平臺,如學生自由擊打球,教師在學生練習的過程中,根據練習的情況不斷拋出如何使球擊得高、如何使球擊的直等問題,讓學生帶著問題去練習,在嘗試中不斷摸索、分析、感悟、總結,最后得出擊得高揮臂速度要快、擊得直要擊在球的正下方的結論。教師要在課前站在學生的前面,深刻把握學情與教材,在課中站在學生的后面,讓課堂成為學生自主學習的舞臺。課堂不再是教師展示自我的地方,而是學生主動學習的場所,在學生學習有疑惑或有問題時,教師要有耐心,適時給予一定的、有保留的支撐、引導,不斷激發學生的探究欲、求知欲,讓學生自己建構知識,掌握技術。

(2)從被動接受到主動探究與自我建構

對學生而言,要真正地理解并能掌握應用技術,他們必須努力去解決問題,自主地發現問題,深入思考。為此我們要改變學生的學習方式,從被動學習到主動學習。先練后教就是一種主動學習的方式,課的焦點是關注學生的思考,教學過程是學生自身進行探索、發現和建構的過程,是學生總結個人經驗而不斷重構個人的理解和知識的過程。單元中設置了擊球比遠、擊球比高、擊不同方向的球等一系列問題,就是引導學生主動去探究掌根與掌背、直臂與屈臂、揮臂快與慢等的關系,在探究過程中培養學生發現問題、解決問題的能力,從而提高學生的認知能力,促進學生從“學會”向“會學”轉變。

2.教學反思

(1)講得少了,練得多了,課堂轉型初見成效

在2014年浙江省區域聯盟教研活動中有三位教師進行了排球單元的第一課次教學,現場對三位教師課堂教學的講解時間、練習時間、練習次數進行了追蹤記錄。

從統計可以看出,第三節課講解時間用時最少,練習時間與練習次數最多,因為這節課運用了先練后教的教學模式。練習時間與次數的增多,增加了學生身體認知的機會,加深了對排球的認識與了解。體育學科是一門傳授操作性知識的學科,操作性知識往往是一種只可意會,不可言傳的默會知識,默會知識必須讓學習者自身去感悟與體驗,方能領會與掌握。第三節課基本做到了讓學生自身去感悟與體驗的目的,教師減少了講解的時間,把動作要領與重點難點轉化成了問題與學習的方法,把時間與空間充分交給了學生,激發了課堂的練習氣氛,學生成了課堂的主角。學生在自主嘗試的大量練習中、在教師問題的引領下,動用了自己的思辯能力,知道了下手發球的擊球點與擊球部位,知道了揮臂速度與幅度對球飛行遠度的作用,達到了預期的目的。

(2)先練后教還有待深化完善

先練后教的模式已經開始被大家慢慢接受,但是還有許多問題值得我們繼續去探索。如學生體育課堂自主練習習慣的培養、問題設置的適切性與梯度性、呈現問題的時機,解答問題的耐心與忍受性、練習收放自如等問題,還有哪些教材適合先練后教、哪些教材在單元的不同時期可以進行先練后教,只有把這些問題搞清楚了,才能真正熟練運用先練后教的教學模式,才能充分發揮其作用。endprint