發展不均衡與政府責任:農村社會養老保障制度的實證評估

鄭軍+龍俊桃

摘 要:基于區域經濟發展失衡理論,從農村社會養老保障發展不均衡與政府責任之間內在關聯的視角,重點考察了各地區農村社會養老制度提供保障的理論水平和現實差異,并得到以下結論:由于政府主觀層面的原因,地方政府在農村社會養老保障制度中承擔責任的實際水平與無差異偏好下的理論水平之間有較大差異。

關鍵詞: 農村社會養老保障制度;政府責任;區域差異;實證評估

中圖分類號:F840.0 ? 文獻標識碼: A ? ?文章編號:1003-7217(2015)01-0034-05

一、引言

2009~2011年,我國新型農村社會養老保險(簡稱“新農保”)的制度建設已初見成效。截至2011年底,我國農村居民參保人數增加到32644萬人,其中有約9000萬人已經超過了60周歲,開始領取養老金,“新農保”制度為此共支出養老金588億元①。短短兩年,“新農保”制度取得了迅猛的發展。盡管“新農保”政策的施行促使各地區的農村養老保障事業發展速度明顯加快,然而該制度在實際運行過程中,仍然存在著諸如制度保障能力不強,區域間以及區域內部制度發展不均衡等問題。

國家要切實解決好“三農問題”,首要任務就是要保證全國農村人口都能夠老有所養,老有所依。而國家或政府在履行這項職能時,關鍵是要明確政府責任,才能保證我國農村社會養老保障事業的可持續發展。然而,各級政府在承擔責任過程中還存在以下問題:(1)沒有充分考慮到地區之間的差異,政策的制定存在著一刀切的現象;(2)中央財政轉移支付制度仍需完善,各級政府的事權與財權財力不相匹配;(3)沒有提出一個合理的標準來規范政府應承擔責任的大小。為此,本文在相關文獻回顧的基礎上,對我國農村社會養老保障發展失衡中政府責任的相關理論進行了梳理,并著重對政府責任的理論水平與現實差異進行了實證評估分析。

二、文獻綜述

(一)區域差異背景下農村社會養老保障制度的改革與創新

作為一個地大物博的國家,我國各地區經濟發展水平不一致,農民的收入水平呈現較大差距,其養老需求也明顯不同。對于建立怎樣的養老保險制度,學者們基本上達成一致意見,認為應分區域分層次建立不同的農村養老保險制度。李迎生(2002)針對我國區域經濟發展不均衡,認為經濟發達地區可以嘗試社會養老保障制度改革,并為其他地區提供借鑒經驗。[1]武深樹(2003)指出我國農村社會養老保障的制度建設,應根據不同區域、不同群體,實行差異化政策,建立農村社會養老非均衡保障制度。[2]鄧大松,李琳(2008)則進一步提出,應針對我國不同群體的農村社會養老保障制度差異,設計出相應的轉換機制,保證農民在不同群體身份的自由轉換,增加其參保的自主選擇權。[3]

(二)區域差異背景下農村社會養老保障模式的選擇與構建

關于農村社會養老保障的制度模式,現有成果較為豐富,主要有以下三種觀點:其一,依據我國不同地區不同的經濟發展水平進行分類構建,強調農村社會養老保障制度建設實行分類分層的差異化建設思路的合理性,如要求優先保障城鎮化進程中的失地農民和已經實行計劃生育的農村夫婦[4],以多元化為起點,因地制宜、突出重點、分類管理、逐級推進[5],不同區域,采用不同的模式[6]。其二,我國可以建立一個“三管齊下”的農村社會養老保障體系,根據不同地區的經濟發展水平差異,實行不同的制度模式,并重點解決資金來源問題[7]。其三,“實物換保障”,即改革現有的繳費方式,將農民擁有的土地、農產品或股權等實物在折算后抵充保費,如被征地農民與老年農民可以實現“土地換保障”,而年輕農民可以實行“產品換保障”的方案等[8]。

(三)區域差異背景下農村社會養老保障制度中政府責任的研究

對于政府在農村社會養老保障制度承擔責任的具體內容,學者們均認為主要包括制度設計、財政支持、組織實施、制度監管等。但是由于各地區的區域差異明顯,各地方政府應承擔的責任也有所不同。即不同區域和不同時期,政府承擔責任應有所不同,特別是政府責任的重點和功能應表現出較大差異[9]。另外,考慮到地方經濟與各級財政責任的差異性,應突出財政補貼的激勵和引導作用[11],并建立中央政府對地方政府的社會保障轉移支付制度[10]。特別是針對中西部經濟欠發達地區,政府要加大財政資金的投入,以保證和推動這些地區農村養老保障體系的制度建設[12]。

財經理論與實踐(雙月刊)2015年第1期2015年第1期(總第193期)鄭 軍,龍俊桃:發展不均衡與政府責任:農村社會養老保障制度的實證評估

綜上所述,盡管理論界對我國農村養老保障制度發展的地區差異和政府責任關系進行了大量研究,已經取得了豐碩的研究成果,然而,這些研究更注重考察農村社會養老保障制度的模式選擇,以適應各地方經濟的區域差異,并沒有提出一個有效的評價標準來規范政府應承擔多少責任。為此,本文基于區域經濟發展失衡理論,實證考察了政府承擔財政責任的水平對農村社會養老保障制度的保障程度的影響水平,并提出了政府承擔責任的理論標準和相關政策建議。

三、相關理論界定

(一)區域經濟發展失衡理論

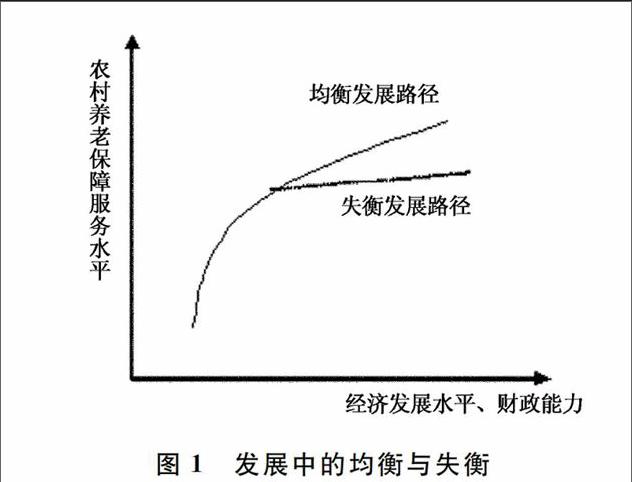

改革開放以來,我國東中西之間的地區差距在急劇拉大,經濟由西向東呈梯形發展。相對于經濟的快速發展,社會發展較為緩慢與滯后。雖然我國經濟社會在快速發展,政府財政收入也在不斷增加,然而,我國農村社會養老保障制度并沒有在全國范圍內實現應保盡保。由此,考察該制度的區域發展失衡時,應注意:其一,經濟發展水平與政府財政收入能力;其二,農村養老保障制度的服務水平。如圖1中,分別用實線和虛線表示社會經濟發展的均衡路徑(即農村社會養老保障服務水平與經濟發展呈相對穩定的正相關關系),與社會經濟發展的失衡路徑(經濟的快速發展并沒有帶來農村社會養老保障服務水平的同步提高)。[13]

圖1 發展中的均衡與失衡

對制度失衡中政府履行責任的程度進而進行深度考察,可以分為兩種:其一是責任型失衡,即政府提供的農村社會養老保障服務水平與政府的財力不相符合,即政府由于主觀原因使得農村社會養老保障服務供給的實際水平小于理論水平。其二是發展階段型失衡,即限于發展水平提供的財政收入,政府提供的財政資金數額無法滿足農村老人的養老需求。這種失衡政府不存在主觀失責的原因。[14]顯然,針對區域失衡的原因差異進行深入分析,應采取不同的解決辦法。

(二)政府間轉移支付理論

政府間的財政轉移支付通常是指一個國家、地區的各級政府在現有的財稅收入、事權和職責框架體系內部的一種財政資金進行轉移的制度。轉移方式包括上下級的縱向轉移與同級之間(部門之間、地區之間等)的橫向轉移。我國財政轉移支付的本質是一種財政補助,即中央政府“加強國家凝聚力”,并對各地域的“利益外溢”進行補償,主要表現為“抽肥補瘦”,體現國家的宏觀經濟財政政策。[14]

財政轉移支付的相關理論表明,政府之間進行轉移支付有如下特點:其一,公共物品的外部性。各地提供的公共服務水平也使本轄區以外居民受益,如鐵路;其二,各級財政收支的不均衡。即各地方財政往往收入有限,需要上級財政通過轉移支付幫助其實現收支平衡。其三,公共服務的公平性。政府只有通過相互之間的轉移支付,彌補各地的財力差異,才能保障經濟欠發達地區居民也能享有同等的公共服務,如農村社會養老保障制度服務。

四、農村社會養老保障制度發展失衡的實證分析

(一)變量選取

本文認為制約農村養老保障制度服務水平主要有以下四個因素:(1)同期的經濟社會發展水平;(2)政府財政收入能力;(3)政府加大制度投入的意愿,具體表現為政府主觀上愿意將財政資金投入農村社會養老保障制度的程度;(4)農村社會養老保障制度提供服務的效率。上述因素中經濟發展水平和政府財政收入能力是客觀變量,它們共同決定了政府確保該制度提供服務水平的能力。然而,政府意愿與服務效率應為主觀變量,存在政府責任缺失的可能性。因此,判斷農村社會養老保障制度發展失衡中政府是否存在失職,考察政府主觀因素對農村社會養老保障服務的影響可以作為判斷依據。

由于本文研究的問題是政府責任缺失是否是我國農村社會養老保障制度發展區域失衡的重要原因,如是,這種影響程度又有多大。為此,本文在充分利用各省相關數據基礎上,考察了政府在經濟發展水平和財政收入的雙重限制下,能夠保證制度服務水平的一般規律(理論數據),從而勾勒出一條如圖1中所描述的均衡發展路徑作為參照系,然后再比較各地區的實際水平與理論數據之間的差距,從而判斷政府是否存在主觀責任缺失。

(二)數據來源和模型構建

本文中數據均來自2011和2012年中國統計年鑒。在變量選取方面,本文以社會保障和就業支出占GDP的比值,Y代表各地農村社會養老保障制度提供的保障水平,以農村人均純收入X1代表地區經濟發展水平,以各地方政府財政收入與當地GDP的比值代表當地政府財政收入能力。一般而言,各地農村社會養老保障制度提供的保障水平增速相比當地的經濟社會發展速度要緩慢些。因此,兩者不能呈線性關系。為此,本文將農村人均收入X1進行適當變換,取其對數值,并設定回歸模型為:

Y=β0+β1Ln(X1)+β2X2+ε。

本文假定政府支出意愿與制度效率等主觀變量與各地經濟水平和財政收入能力等客觀因素之間是相互獨立的,據此假定模型中并沒有引入政府主觀方面的意愿和制度效率,因此這些主觀變量對制度提供服務水平的影響表現在殘差項ε里。最后,通過加權最小二乘法的變換,得到經驗模型如下:

Y=21.93-2.488Ln(X1)+0.2112X2

(21.54) (-19.88) (16.12)

R2=0.9941 F=219.7052 D.W.=1.653

顯然,模型設定中各變量值均通過了顯著性檢驗,整個模型設計較為合理,擬合度較高,達到了0.994。這些數據說明,當各地政府對當地農村社會養老保障制度的支持意愿與制度效率基本一致的情況下,當地的經濟發展水平與政府財政收入能力對該地區農村社會養老保障制度提供的保障水平產生重要影響。

(三)實證結果分析及說明

將全國31個省市地區的2010年與2011年相關數據代入計算公式,不難計算出各地方政府能夠確保當地農村社會養老保障制度提供服務水平的理論值,并將其與該制度提供服務水平的實際值相比

較,最終得到我國各地農村社會養老保障制度建設中政府責任的實現程度。

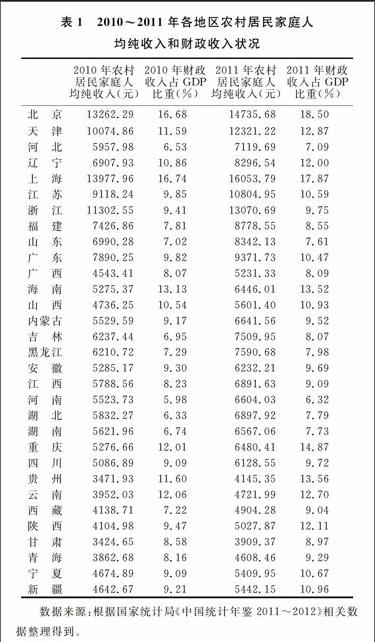

從表1可以看出,自“新農保”試點在全國推廣后,我國絕大多數地區農村居民的家庭人均純收入不斷增加,說明經濟水平在不斷增長;而各地財政收入與GDP的比值也呈同步增長趨勢,這表示各地政府在確保該制度提供服務水平的能力也在相應增加。

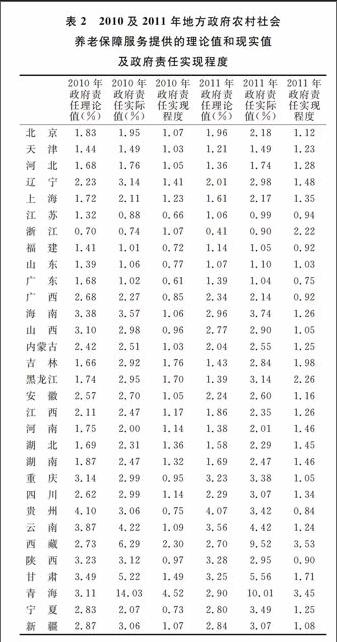

將表格中31個省市地區的相關數據代入上述回歸模型中,不難計算出各地方政府能夠確保該制度提供服務水平的理論值,具體結果如表2所示。表2顯示,我國大多數地區政府在確保制度提供服務水平的實際值與理論值有較大差異,這種差異是由于政府主觀層面的原因所造成的。地區間的政府責任實現程度日趨完善,但也存在著較大的區域差異:東部地區的政府責任實現程度大部分要低于中西部地區。自2009年實施新農保政策以來,我國大部分地區政府責任的實現程度都在100%以上,這說明我國大多數地區政府財政責任完全履行到位了,因此這些地區的農村社會養老保障制度不存在政府責任缺失問題。但是也有部分地區的政府責任實現程度低于100%,甚至包含東部一些經濟發達地區,例如江蘇、廣東、福建等。

五、農村社會養老保障發展失衡中政府責任缺失的簡要分析 ?如前所述,導致我國農村社會養老保障制度發展是否失衡的主要原因在于,政府對制度投入的支出意愿積極性程度和政府管理該制度的效率水平。因此,深入探索分析影響這兩個要素的關鍵性因素,無疑是解決和修正農村社會養老保障發展失衡的重要思路和手段。

(一)政府支出意愿缺失的原因分析

相對于政府財政能力的高速增長,我國政府財政支出的制度設計有著諸多限制,制約了政府對農村社會養老保障制度的財政投入水平。改革開放后,地方政府官員的考核指標,主要以經濟績效為主。盡管這種考核方式有助于我國經濟發展取得了世所矚目的成就,然而在一定程度上也導致了農村社會養老保障事業發展的滯后。基于這種官員考核制度,各級政府往往忽視了應該承擔的農村社會養老保障服務職能。特別是1994年的分稅制改革以及改革中對地方政府放權讓利等政策,在利益的驅動下,各地方政府更愿意進行農村社會養老保障的投資,而不愿直接改善農村養老服務的水平。這種體制性的“投資饑渴”現象,無疑是導致我國各地農村社會養老保障制度保障水平與其投資比例失調的重要原因。

(二)政府效率低下的原因分析

農村社會養老保障制度的管理體制經常調整,資金管理效率有待提高,制約了該制度的效率水平。這種影響主要包括:其一,各地政府對當地制度建設是否投入以及投入水平如何,沒有一個有效的監督機制,從而導致各地制度提供服務水平的主觀差異性較大。[15]其二,農村社會養老保障制度沒有建立合理有效的政府財政投入的穩定機制,各地方政府在實際投入時,往往受到諸多因素的影響,存在較大的隨意性。另外,央地政府間的現行轉移支付制度仍不合理,許多轉移支付項目及數額的決策主觀性較強,“基數法”在稅收返還和體制補助等方面仍在使用,這些缺陷為各地政府為贏得中央更多轉移支付在制度設計層面留下了非合作博弈的空間。[16]

六、結論與政策建議

(一)結論

由于我國中央和地方政府獨特的財政分權制度,與各地眾多的財政支出項目相比,地方政府的財政收入能力十分有限。因此,如何吸引競爭流動性強的外資,加快地方的經濟社會的發展速度,調整有限的財政支出項目,無疑是各地政府的重要手段之一,這往往導致經濟欠發達地區政府被迫減少了對當地包括農村養老在內的公共服務制度的財政投入,這無疑是我國農村養老保障制度地區發展失衡的重要原因之一。

在財政資源有限的條件下,中西部地區政府官員在地方建設的“最優決策”是調整政府財政資金投入的項目,為其升遷提供政績,即增加見效快、周期短的基礎設施建設,減少那些見效慢、周期長的公共服務項目的資金投入力度,如農村社會養老保障制度。同時,在人才競爭方面,經濟欠發達地區與發達地區相比總是處于弱勢地位,這些地區呼吁機制的不完善,使得地方政府對于滿足轄區居民農村社會養老保障服務的需求更加忽視。源于地方政府支出偏好的空間差異性,才從主觀的層面上導致了基本農村社會養老保障服務供給水平的區域差距。

(二)政策建議

綜上所述,要解決農村社會養老保障制度的區域發展失衡問題,應該加快建立科學合理的農村養老保障制度的財政投入體制,促使各地方政府從執政理念上從單純追求經濟增長,轉變為注重服務保障、關注民生。具體而言,可以從地方政府的考核體制入手,逐步改變政府對農村養老等公共服務的投入意愿不足和制度管理效率有待提高的狀況。具體做法主要有以下四個方面:其一,將關注民生引入地方政府政績考核體系,從主觀意識上增強各地政府對農村社會養老保障制度財政投入的意愿,逐步落實政府在制度建設中的財政責任。其二,采取財稅優惠等工具刺激民間消費,減輕體制性的消費壓力,逐步調整并改善農村社會養老保障支出的結構,幫助各地政府對農村社會養老保障制度財政資金投入的壓力有所降低。其三,加快建立科學合理的農村社會養老保障制度的財政體制,建立中央和地方各級政府財政投入的穩定機制。其四,進一步加大地方政府績效考核的改革力度,將農村社會養老保障服務水平等公共投入,逐步納入地方政府績效考核的指標體系范圍,從制度設計層面,規避政府責任缺失的風險[17]。

注釋:

①數據來源于《中國統計年鑒2012》。

參考文獻:

[1]李迎生.區域經濟發展不平衡與農村養老保障制度的改革[J].寧夏社會科學,2002,(1):57-61.

[2]武深樹.構建非均衡的農村養老保障制度[J].改革,2003,(1):110-116.

[3]鄧大松,李琳.中國農村耕地農民養老保險制度的路徑選擇[J].經濟與管理,2008,(9):71-76.

[4]鄭功成.專家把脈未來就業和社保[J].勞動保障通訊,2002,(3):12-22.

[5]盧華東.建構多元化農村養老保障體系[J].統計與決策,2005,(7):59-61.

[6]郝金磊.區域差異背景下農村養老模式的構建[J].廣西社會科學,2012,(12):100-104.

[7]楊翠迎.中國農村養老保障何去何從——對農村養老保障的現狀與問題的思考[J].商業研究,2005,(8):167-169.

[8]盧海元.實物換保障:農村社會養老保險制度的創新之路[J].湖湘論壇,2003,(1):46-48.

[9]馬雁軍,孫亞忠.農村社會基本養老保障的農村養老保障產品屬性與政府責任[J].經濟經緯,2007,(6):111-114.

[10]柯卉兵.中國社會保障財政支出的地區差異問題分析[J].農村養老保障管理學報,2009,(1):55-63.

[11]畢紅霞,薛興利.財政支持農村社保的差異性及其有限責任[J].財政金融,2011,(2):41-48.

[12]曹信邦,劉晴晴.農村社會養老保險的政府財政支持能力分析[J].中國人口資源與環境,2011,(10):129-137.

[13]呂煒,王偉同.發展失衡、農村養老保障服務與政府責任—基于政府偏好和政府效率視角的分析[J].中國社會科學,2008,(4):52-64.

[14]官永彬.財政分權體制下的區域基本農村養老保障服務差距研究[D].西南財經大學,2011:1-168.

[15]潘明清,高文亮等.我國城鎮化對居民消費影響效應的檢驗與分析[J],宏觀經濟研究.2014,(1):118-125.

[16]趙佳佳,朱黎.農村養老保障服務區域差距及影響因素分析[J].吉林工商學院學報,2008,(3):39-44.

[17]楊立雄.建立健全貧困線制度,切實保障低收入群體的基本生活[J].湖湘論壇,2012,(4):8-10.

Uneven Development and Government Responsibility:

Empirical Evaluation of Rural Social Endowment Security System

ZHENG Jun 1,LONG Juntao2

(1. School of Finance, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu, Anhui 233030,China;

2. Chengdu Branch of The People's Bank of China,Chengdu, Sichuan 611130,China)

Abstract:Based on the theory of uneven area economic development,this paper empirically analyses the theoretical and practical difference about service levels of rural social oldage security system in various areas from the aspect of the relationship between the imbalance of development of rural social oldage security system and government responsibility. The research result has discovered the following: there is a large gap between actual supply and theoretical supply in the indifference preference of rural social oldage security system public service due to subjective reasons of local government. At last, the paper offers policy advices on how to improve government responsibility in rural social oldage security system in the context of regional differences.

Key words:Rural social oldage security system; Government responsibility; Regional differences; Evaluation