講座是孔子學院高效傳播的途徑

鄭園園

(浙江師范大學國際文化與教育學院,浙江 金華 321004)

講座是孔子學院高效傳播的途徑

鄭園園

(浙江師范大學國際文化與教育學院,浙江 金華 321004)

孔子學院在海外發揮著傳播中華文化的重要作用,講座是其中非常重要的傳播途徑。文章探討了講座的文化傳播效應,全面回顧了孔子學院的講座開展狀況,分析了孔子學院講座展現的獨特優勢,并對存在的問題提出了建議和對策。

講座 孔子學院 文化傳播

孔子學院建立十年了,除了漢語教學,還有一個傳播中國文化的任務。筆者發現各大洲文化傳播活動最多的是歐洲,歐洲文化傳播途徑中最主要的是演出、比賽、展覽和講座。演出、比賽和展覽都是傳統的傳播途徑,而講座為什么受到人們的歡迎,它有哪些功能,它在孔子學院的傳播現狀是怎樣的。本文在搜集文獻資料的基礎上,從傳播學角度,運用定性分析與定量研究相結合的方法探究以上問題。

1.講座在文化傳播的效應

知網上有關講座的論文近80000篇,大部分是論述其在圖書館文化熏陶上的特殊效應,少數是寫其作為高校或社區服務大眾的方式。講座之所以受推崇,是因為它滿足有效傳播的三個關鍵因素:對信息來源的選擇、內容為受眾所理解、傳播技巧[1]。首先,講座信息來源于專家學者或相關業內人員,權威性強,可信度高,因而更易獲得受眾的選擇性接觸。第二,講座融口語媒介和電子媒介于一體,聽覺媒介和視覺媒介于一體,由單向傳播跨越到雙向傳播,便于受眾理解。第三,講座有一個獨立的空間和一段懸置的時間,不受外界噪音干擾。

講座傳播效果好,規模可大可小,傳播可近可遠。近的如學校、社區、圖書館、企業,每天上演眾多小型講座,與區域民眾生活緊密相連。遠的如央視2004年開始的《百家講壇》,立足為廣大民眾的文化需求服務,高深的中華文化一時間從書本跳躍到電視中,由學者講給全國的觀眾聽[2]。講座還隨著科技發展而蓬勃。2006年以前,TED還只是一個小眾的演講會而已。2006年開始,借助網絡、視頻、字幕及各國社交媒體等媒介,TED一躍成為全球大講壇[3],架起世界精英和民眾對話的橋梁。由此可知,講座本身靈活度高、傳播效益好,是一種潛力巨大的傳播途徑。

2.講座在孔子學院傳播的現狀

漢辦新聞上顯示,2014年全年一共舉辦了144場左右的講座,其中北美38場、非洲6場、南美7場、亞洲31場、歐洲61場。144場講座中,有86場是與其他途徑合辦活動的,另外58場作為獨立的或最主要的活動開展,包括非洲的1場、南美洲的3場、北美洲的12場、亞洲的13場和歐洲的29場。開展講座最多的歐洲,其講座在各類傳播途徑中占有15%(如圖示-1所示)的比例,是熱門傳播途徑中唯一主題深入傳播途徑。

圖示-1 歐洲傳播途徑

2.1 講座是孔子學院有效的傳播途徑

從受眾上看,孔子學院的講座吸引了各行各業的國際友人。如獨立開展的58場講座,一半是專為孔院學生舉辦的,一半是面向社會的,吸引來自各行各業的人。在亞洲、非洲,甚至人口不那么密集的美洲開展的講座,常常有好幾百人前來參加聽講,日本關西外國語大學孔子學院的京劇講座甚至吸引了上千人。歐洲人口較為稀少,超過百人參加的只有5場,但是舉辦的場數較多,且通常面向社會各界,所以影響不小。144場講座每一場都得到了好評,或引起了受眾對中國文化的濃厚興趣,或讓受眾對某一主題有了深刻了解。

從內容上看,孔子學院的講座全方位地呈現了國際友人想要了解的中國,迅速拉近了雙方的距離。獨立舉辦的58場講座中,涉及儒學、中醫、女性、歷史、經濟、作家、政治、飲食、書畫、文學、茶、蘇繡、筷子、象棋、民俗、龍、音樂、佛教、唐文化、色彩、漢語、京劇、影視、文字、法律、中國西方觀、老子、建筑、陶瓷、武術等大小32個話題。其中既有“筷子”、“象棋”等中國人常見的,但對外國人來說是新鮮的文化事物;又有當地人關注的中國社會、經濟、政治、文學等方面的情況,如“中國女性講座”、“跨國公司在中國”等;也有結合當地的珍貴資料,講述中國的歷史文化,如“在英國蘭開夏郡檔案館舉辦的文化歷史講座”;也有從兩國的合作角度開展的講座,如“中法環保與經濟發展”;也有從對比的角度看兩者的文化,如“豆腐VS奶酪”;還有從外國人的角度看中國文化的類型,如“儒學:中國第二次文化革命對西方的挑戰”等。這些講座內容豐富多彩、形態各一,它的呈現形態和國內高校或圖書館之類的講座有很大區別,不單單有知識的講授,還有實物的展示、親身的體驗,如茶藝講座中的茶具和品茶。孔子學院講座不但展現了中國文化本身,還將中國文化與當地民情相關聯,走入尋常百姓家。

從傳播途徑上看,講座本身效果明顯,而且“百搭”。孔子學院目前的文化傳播途徑還包括比賽、演出、展覽、研討會、書籍、影片、夏令營、講故事等。講座傳播力度大,不僅因為孔子學院的講座內容無所不包,而且與其他途徑形成互補,恰好可以展現它的長處,規避它的不足。相比于演出(慶祝活動),講座中有語言、有文字、有深刻的知識性交流,形式的單一可以在節日演出中彌補。相比于比賽,講座能鋪墊賽前的背景知識、主題背后的有趣故事,如語言類比賽,可以開展“中文演講技巧”講座為比賽做準備;還能將比賽直接嫁接到講座中,如錫比烏孔子學院的筷子文化主題講座中設置了“單人夾豆子和團隊夾棋子”比賽,烘托講座的氣氛。相比于展覽,講座中展示的實物自然不多,但都是精選的部分,能促進受眾對日后觀看相關展覽的理解。相比于書籍、影視之類,講座大多為不可重復的,除非進行現場刻錄,也不能傳遞文字、影片帶給人的心靈震撼,但是講座為受眾在一定時光中懸置了一段時間和空間,給沒有看書和看影片的受眾帶來了直接感受;同時,講座可以促進書籍和影視的推廣,如意大利圣心大學孔子學院的“《徐光啟研究》、《職方外紀》推介會”。相比于論壇,講座主題更集中,觀點更明確,更適合初識中國文化的受眾。受眾在講座中發現問題,可以為日后開展的研討會做鋪墊。講座可塑性強,一個核心的主講人可以搭配任何他覺得有效的方式進行展示,所以講座與其他途徑的組合非常有利于孔子學院的文化推廣。

顯然,不論從受眾的廣泛性看,還是內容的豐富性看,還是傳播途徑的利用率看,講座在孔子學院都是受到高度肯定的。

2.2 講座在全球孔子學院的分布不平衡

講座在全球孔子學院的分布很不平衡。歐洲最多,美洲和亞洲數量減半,非洲特別少。非洲孔子學院的講座之所以開展得少,首先是因為非洲孔子學院本身少,目前只有46家,與已有300家孔院的歐洲相比,能舉辦講座的師資和場地顯然不多。孔子學院的籌建中外方經費承擔比例為1:1左右。“對于不發達的非洲地區而言,許多大學都沒有直接的經費投入。已有的孔院中,由于文化上的差異,一些中外方院長在合作上存在矛盾”[4]。未來孔院之間不妨開展合作,利用媒體技術將一個地區的優秀講座錄制視頻,制作字幕,傳播給其他孔院,特別是在孔院師資缺乏的地區[5],這樣,不但解決資金問題,還能實現人員交流、資源共享。

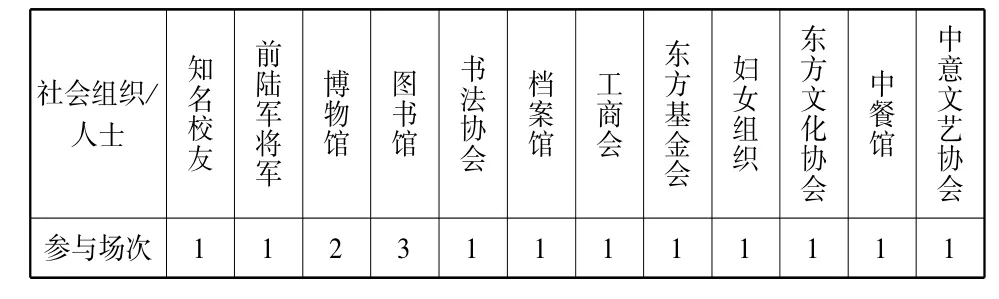

歐美講座社會組織/人士參與表

圖示-1

除了孔子學院,社會力量也是文化講座的有力支持。歐美的講座多,一部分舉辦方是當地的公益社會組織,如婦女協會等(如表示-1所示)。這些社會組織與孔子學院合作開展的講座多是人們關心的話題,或與日常生活相關的內容,如飲食、社會現狀、經濟、政治等。而非洲社會公益組織較少也是其中一個原因。

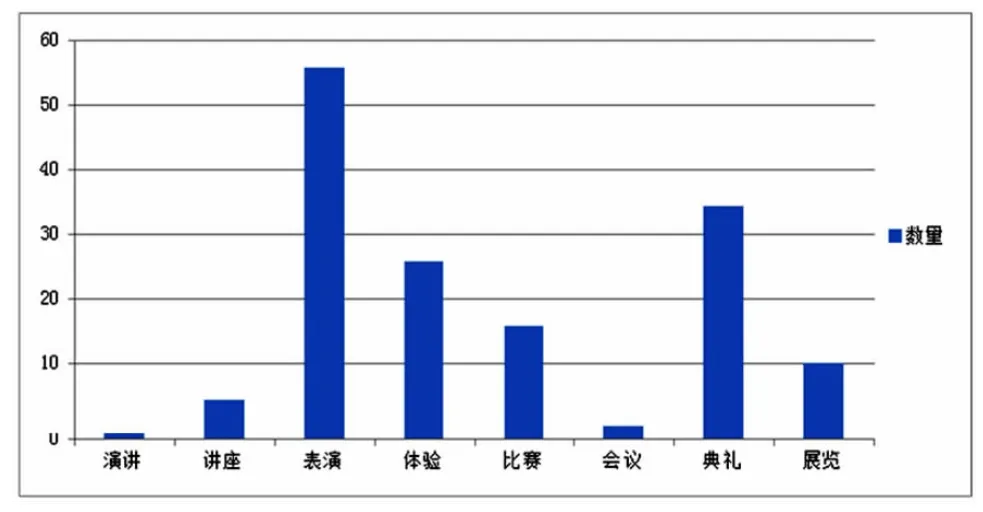

非洲講座少與非洲人的性格活潑好動也有關系。在所有傳播途徑當中,表演是最受歡迎的(如圖示-2所示),而講座相對顯得安靜。需要未來在非洲開展講座時,多融入一些體驗的元素。

圖示-2 非洲傳播途徑對比圖

還有一個限制非洲講座開展的原因是語言翻譯問題。歐美的講座一般由懂漢語的外方院長做翻譯,或是懂當地語言的漢學家直接用當地語言開講,而非洲國家眾多,官方語言各不相同,熟悉當地語言的中國專家少,一些外方院長也不懂中文,漢學家也不多。需要培養能說阿拉伯語或法語或英語等當地語言的中方專家,更有效的辦法是培養非洲本土化教師和能說當地語言的漢語志愿者。

未來,不但歐洲、美洲、亞洲的講座會逐漸規模化、定期化,而且隨著非洲等地孔子學院的增多,中國外派教師或志愿者與當地交流更順暢,非洲民眾將通過形式活潑的講座越來越了解中國。

我們可以得出結論,講座本身是值得肯定的傳播途徑。孔子學院通過講座已經舉辦了許多文化活動,這些活動都非常受歡迎,成功地拉近了國際友人與中國的距離,為他們打開了認識中國的窗戶,深化了對中國的理解。放眼未來,更多的孔子學院可以開展各種類型和各種主題的講座,更多的系列講座可以定期為世界各地的國際友人服務,更多精品講座可以與世界各地共享,加速中國文化“走出去”,促進中外文化深入交流。

[1]黃曉鐘,楊效宏,馮鋼.傳播學關鍵術語釋讀[M].成都:四川大學出版社,2005.

[2]高亞妮,唐懿.對《百家講壇》節目的傳播學解讀[J].浙江傳媒學院學報,2006(6):8-10.

[3]王妍,馬弋飛.網絡社區傳播:美國TED品牌推廣策略的啟示[J].記者搖籃,2012(4):73-74.

[4]李秀紅.非洲孔子學院建設與漢語文化傳播[J].中華文化論壇,2015(1):111-117.

[5]袁雯.公眾講座的理論與實踐[M].上海:上海交通大學出版社,2011.