上海春季PM2.5和PM1.0水溶性無機離子含量特征

鄒亞娟, 金承鈺, 舒加樂, 許 實, 賴奕堅, 孫新明

(上海交通大學 分析測試中心,上海 200240)

?

上海春季PM2.5和PM1.0水溶性無機離子含量特征

鄒亞娟, 金承鈺, 舒加樂, 許 實, 賴奕堅, 孫新明

(上海交通大學 分析測試中心,上海 200240)

PM2.5; PM1.0; 水溶性離子

0 引 言

大氣顆粒物在地球大氣中雖然含量甚微,但達到一定數量時會形成大氣顆粒物污染,對空氣質量和暴露人群的健康、大氣能見度、酸沉降、云和降水、全球氣候變化等過程均產生重要影響[1]。水溶性離子是大氣顆粒物的重要組成部分,也是大氣二次污染的重要標志物種,其濃度隨著氣象因素、季節及污染強度的變化而變化[2]。考察水溶性離子的變化規律是探討大氣復合污染的重要途徑[3]。

近年來,隨著環境監測技術的進步,對大氣氣溶膠顆粒物的研究重點已從可吸入性顆粒物PM10,逐步轉移到細粒子PM2.5和PM1.0上[4-7]。Pope等在對空氣質量和不同病種人群相關資料的分析中發現,空氣中PM2.5濃度每提高10 μg/m3,長期暴露在其中的心肺疾病、肺癌病人的發病率分別會增加6%和8%[8]。尚羽等[9]還發現氣溶膠粒徑越小,對A549細胞和HUVEC細胞DNA的損傷越嚴重, 并預測未來的研究必然會傾向于更小粒徑的粒子。

據上海市環境監測中心(上海市空氣質量實時發布系統,http: //www.semc.gov.cn /aqi /home/Index.aspx)公布的數據顯示,近年來上海市霧霾天數持續增多,細顆粒物污染已成為上海市的重要污染物。本研究在上海市閔行區采集細顆粒物PM2.5和PM1.0,分析并研究其中水溶性離子的分布規律, 以期為政府開展城市大氣霾污染的防治工作提供科學依據。

1 樣品采集與分析

1.1 樣品采集

2014年3月6日~3月27日, 在上海交通大學閔行校區綜合實驗樓3號樓樓頂(層高約25 m)采集PM2.5和PM1.0的樣品,采樣時間為每天上午8:30至次日上午8:00。采樣儀器為武漢天虹TH-150C型中流量采樣器(流量100 L/min),分別配置PM2.5和PM1.0的切割頭,采樣濾膜為直徑90 mm的玻璃纖維濾膜。采樣前后濾膜在干燥皿中平衡24 h,濾膜用賽多利斯BT25S型十萬分之一電子天平(感量0.000 01 g)稱重,差值法計算顆粒物質量,再根據采樣體積計算顆粒物的質量濃度。濾膜樣品冷凍保存備用。

1.2 水溶性離子提取

取1/2的采樣濾膜剪碎后置于50 mL離心管,加入25 mL去離子水(R>18.2 MΩ),超聲萃取45 min。用0.45 μm的微孔濾膜過濾試樣,準備測試。空白濾膜按同樣方法進行處理。

1.3 樣品測試

2 結果與討論

2.1 顆粒物的質量濃度水平

圖1為上海春季PM2.5和PM1.0的質量濃度水平及兩種顆粒物的質量比。采樣期間,PM2.5和PM1.0質量濃度日均值分別為(72.2±35.3)μg/m3和(50.9±28.9)μg/m3,波動范圍分別為33.3~135 μg/m3和18.3~109 μg/m3。PM2.5日均值高于GB3095-2012限量75 μg/m3的天數占總采集天數的38%;采樣位點PM1.0的污染水平與臺灣重工業發達高雄地區[10]的52.0 μg/m3接近,略高于東莞工業區[5]年均值48.0 μg/m3;該區域的細顆粒物污染嚴重。PM1.0占PM2.5質量濃度的(69.4±11.1)%,變化范圍為50.0%~84.7%,可見PM1.0是PM2.5的重要組成部分,與耿彥紅等[11]研究發現的上海市大氣顆粒物中0.95 μm以下顆粒物是3.0 μm以下顆粒物主體成分的特征相符。

圖1 采樣期間PM1.0、PM2.5質量濃度及PM1.0與PM2.5的質量比

2.2 PM2.5中水溶性離子的含量及污染特征

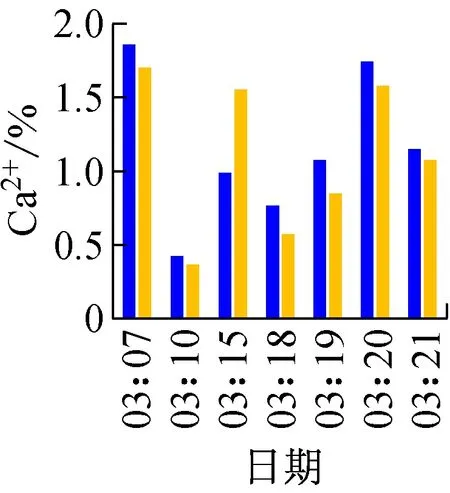

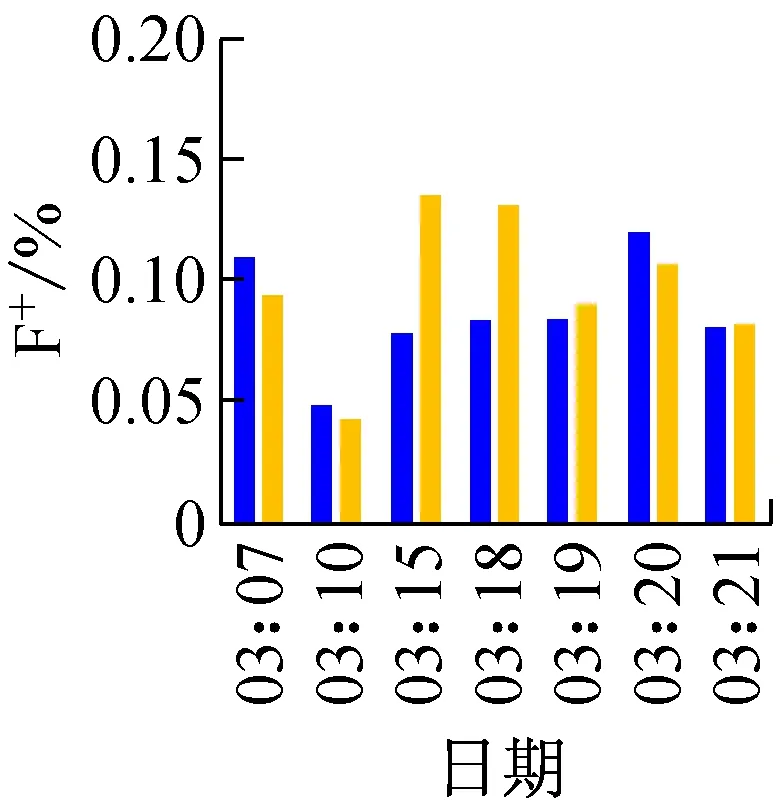

圖2 PM2.5中水溶性離子的含量

2.3 PM2.5和PM1.0中水溶性離子比例特征

表1 國內主要城市春季PM2.5中水溶性離子濃度 μg/m3

圖3 水溶性離子在PM2.5和PM1.0中的比例

2.4 顆粒物的酸性

(1)

(2)

式中,[X]表示元素的質量濃度,單位μg/m3。

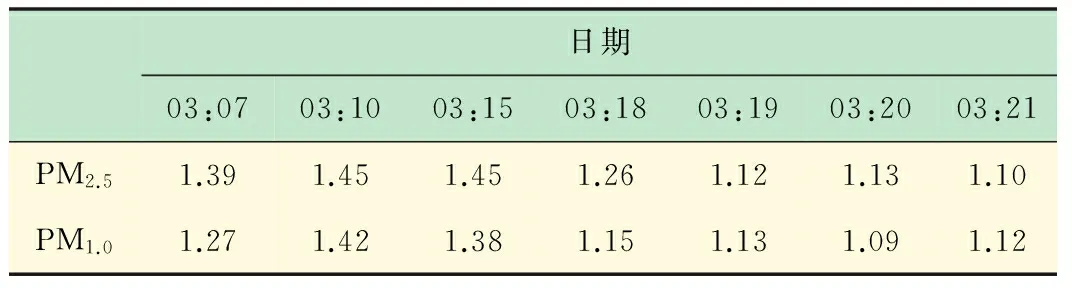

表2 顆粒物的AE/CE比值

3 結 語

與研究相對成熟的PM2.5相比,亞微米粒子PM1.0的源解析及其生物安全性也將會是下一個研究熱點。

[1] 賀克斌, 楊復沫, 段鳳魁, 等.大氣顆粒物與區域復合污染[M]. 北京:科學技術出版社, 2011:1-3.

[2] 狄一安, 楊勇杰, 周 瑞, 等. 北京春季城區與遠郊區不同大氣粒徑顆粒物中水溶性離子的分布特征[J]. 環境化學, 2013, 32(9): 1604-1610.

[3] Zhang T, Cao J J, Tie X X,etal.Water-soluble ions in atmospheric aerosols measured in Xi’an, China: Seasonal variations and sources [J]. Atmospheric Research, 2011, 102: 110-119.

[4] 沈振興, 韓月梅, 周 娟, 等. 西安冬季大氣亞微米顆粒物的化學特征及來源解析[J]. 西安交通大學學報, 2008, 42(11): 1418-1423.

[5] 劉 立, 胡 輝, 李 嫻, 等. 東莞市大氣亞微米粒子PM1及其中水溶性無機離子的污染特征[J].環境科學學報, 2014, 34(1): 27-35.

[6] 陶 俊, 張仁健, 董 林, 等. 夏季廣州城區細顆粒物PM2.5和PM1. 0中水溶性無機離子特征[J]. 環境科學, 2010, 31(7): 1417-1423.

[7] 肖 珊, 余 琦, 馬蔚純, 等. 上海冬季公共交通出行PM1污染暴露特征[J]. 中國環境科學, 2012, 32(11): 1933-1938.

[8] Pope C A, Burnett R T, Thun M J,etal.Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution[ J ]. Journal of the American Medical Association, 2002, 287(9): 1132-1141.

[9] 尚 羽, 張 玲, 范蘭蘭, 等. 大氣顆粒物對A549和HUVEC的DNA損傷機制[J]. 上海大學學報(自然科學版), 2013, 19(4): 411-415.

[10] Lin J J, Lee L C. Characterization of the concentration and distribution of urban submicron (PM1) aerosol particles [J]. Atmospheric Environment, 2004, 38: 469-475.

[11] 耿彥紅, 劉 衛, 單 健, 等. 上海市大氣顆粒物中水溶性離子的粒徑分布特征[J]. 中國環境科學, 2010, 30(12):1585-1589.

[12] 邱天雪, 陳進生, 尹麗倩, 等. 閩南重點城市春季PM2.5中水溶性無機離子特征研究[J].生態環境學報, 2013, 22(3): 512-516.

[13] 李麗珍, 沈振興, 杜 娜, 等. 霾和正常天氣下西安大氣顆粒物中水溶性離子特征[J]. 中國科學院研究生院學報, 2007, 24(5):674-679.

[14] 馮加良, 胡小玲, 管晶晶, 等. 上海市大氣細顆粒物的酸度及其與組成的關系[J]. 上海大學學報(自然科學版), 2010, 16(5): 541-546.

[15] Xu L,Chen X,Chen J,etal.Seasonal variations and chemical compositions of PM25 aerosol in the urban area of Fuzhou, China[J]. Atmospheric Research, 2012, 104-105: 264-272.

[16] Sun Y, Zhuang G, Tang A A,etal. Chemical Characteristics of PM2.5 and PM10 in Haze-Fog Episodes in Beijing [J]. Environment Science and Technology, 2006,40: 3148-3155.

Characterization of Water-soluble Ions in PM2.5and PM1.0of Shanghai during Spring

ZOUYa-juan,JINCheng-yu,SHUJia-le,XUShi,LAIYi-jian,SUNXin-ming

(Instrumental Analysis Center, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China)

PM2.5; PM1.0; water-soluble ions

2014-08-01

鄒亞娟(1983-),女,江蘇鹽城人,碩士,工程師,研究方向分析化學,環境化學。

Tel.:021-34206175-607;E-mail:yajuanzou@sjtu.edu.cn

金承鈺(1974-),女,江蘇常州人,博士,副研究員,研究方向為納米顆粒生物安全性。

Tel.:021-34053212;E-mail:cyjin@sjtu.edu.cn

X 513

A

1006-7167(2015)01-0044-04