磷石膏無(wú)害化改性及其在農(nóng)田土壤改良中的應(yīng)用研究進(jìn)展①

盧維宏,王要芳,劉 娟,任利娟,張乃明*

磷石膏無(wú)害化改性及其在農(nóng)田土壤改良中的應(yīng)用研究進(jìn)展①

盧維宏1,2,王要芳3,劉 娟2,4,任利娟2,4,張乃明2,4*

(1 宿州學(xué)院環(huán)境與測(cè)繪工程學(xué)院,安徽宿州 234000;2云南省土壤培肥與污染修復(fù)工程研究中心,昆明 650201;3 宿州學(xué)院生物與食品工程學(xué)院,安徽宿州 234000;4 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,昆明 650201)

工業(yè)廢棄物資源化利用是全球關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,磷石膏(Phosphogypsum, PG)無(wú)害化改性及在土壤改良中的資源化應(yīng)用是緩解磷化工產(chǎn)業(yè)廢棄物大量堆積問(wèn)題的重要途徑之一。本文首先回顧了磷石膏在農(nóng)田土壤改良中調(diào)控酸性及受污染土壤、補(bǔ)充土壤養(yǎng)分及提高氮素利用效率、緩解連作障礙和促進(jìn)作物生長(zhǎng)、降低農(nóng)田溫室氣體碳排放等方面的應(yīng)用和效果,并總結(jié)了存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)而,從物理、化學(xué)、生物及其他技術(shù)方面系統(tǒng)探討了磷石膏在農(nóng)業(yè)資源化應(yīng)用過(guò)程中需進(jìn)行的無(wú)害化改性措施,闡明了改性磷石膏的主要作用機(jī)理(陰離子吸附、調(diào)控pH、增效緩釋、調(diào)控根區(qū)微生物環(huán)境等)。最后,提出了無(wú)害化改性磷石膏在農(nóng)業(yè)資源化利用過(guò)程中尚待解決的科學(xué)問(wèn)題及研究方向,以期為我國(guó)磷石膏資源化利用研究及磷化工產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。

磷石膏改性;資源化利用;農(nóng)田;土壤改良

磷石膏(Phosphogypsum,PG)是濕法生產(chǎn)磷酸及磷肥過(guò)程中產(chǎn)生的主要副產(chǎn)品(每生產(chǎn)1.0 t磷酸可副產(chǎn)約4.5 ~ 5.0 t磷石膏),也是化工產(chǎn)業(yè)排放量最大的固體廢棄物之一[1],主要成分為二水硫酸鈣(CaSO4·2H2O),并含有少量的游離酸、磷酸鹽、氟化物、有機(jī)質(zhì)及中微量元素等[2]。統(tǒng)計(jì)顯示,目前全球磷石膏堆存量已超過(guò)60億t,且每年仍以2億t左右的速率繼續(xù)增長(zhǎng),而磷石膏綜合利用率僅為25% 左右,除日本、比利時(shí)等少數(shù)資源匱乏國(guó)家對(duì)磷石膏的綜合利用率超過(guò)90% 外,其余大部分仍以堆存為主[3]。中國(guó)是世界上最大的磷肥生產(chǎn)國(guó),也是第一大磷石膏副產(chǎn)國(guó)[4],特別是在云南、貴州、四川、湖北等地更為集中,2018年磷石膏綜合產(chǎn)出量高達(dá)7 800萬(wàn)t,未利用率超過(guò)了80%[5],累積堆存量超過(guò)了8.3億t。這些磷石膏的大量堆存不僅占用了土地面積,而且對(duì)水、土壤、大氣、生物環(huán)境造成一定的破壞,加重了堆存地周圍的環(huán)境負(fù)荷,長(zhǎng)期累積還可通過(guò)食物鏈對(duì)人和動(dòng)物健康造成潛在風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重制約著磷礦資源的可持續(xù)利用[6-7]。因此,尋求磷石膏的綜合安全利用途徑和技術(shù)就顯得非常重要。

磷石膏的綜合利用是世界性難題。現(xiàn)階段,部分磷石膏經(jīng)無(wú)害化處理后主要通過(guò)工業(yè)、農(nóng)業(yè)兩個(gè)主要途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)資源化利用。其中,工業(yè)途徑有水泥緩凝劑、建材產(chǎn)品(石膏板、石膏磚、石膏砌塊、石膏粉等)、制備硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥以及充填礦坑、筑路等[3];農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的綜合利用方式主要涉及土壤改良劑[8]和肥料相關(guān)產(chǎn)品[9],特別是關(guān)于磷石膏無(wú)害化處理后應(yīng)用于鹽堿地[10-13]、黃綿土[14]、酸性紅壤[15-16]等土壤改良方面的研究報(bào)道較多。然而,磷石膏在農(nóng)業(yè)資源化利用的過(guò)程中也存在著重金屬(如Cd、Pb、As)[6-7]累積及氟(F)超標(biāo)等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。因此,在總結(jié)國(guó)內(nèi)外關(guān)于磷石膏無(wú)害化改性技術(shù)及資源化應(yīng)用案例的基礎(chǔ)上,深入挖掘磷石膏無(wú)害化處理的技術(shù)要點(diǎn)及內(nèi)在原理顯得尤為重要。改性磷石膏是應(yīng)用不同的物理、化學(xué)、生物等技術(shù)去除磷石膏中的有害組分,或改變磷石膏內(nèi)容物結(jié)構(gòu)特性,從而降低磷石膏本身有害物質(zhì)含量或生物有效性,最終達(dá)到可資源化利用的目的,如脫酸改性處理、加入Ca(OH)2進(jìn)行改性、高溫改性等。本文回顧了近40 a來(lái)我國(guó)磷石膏農(nóng)業(yè)資源化的應(yīng)用過(guò)程,闡述了其現(xiàn)狀和存在的主要問(wèn)題,分析了磷石膏無(wú)害化改性的主要技術(shù)途徑和作用機(jī)理,并就磷石膏改性后在農(nóng)業(yè)資源化中應(yīng)用的進(jìn)一步研究提出了科學(xué)問(wèn)題及未來(lái)重點(diǎn)研究方向,以期促進(jìn)我國(guó)磷石膏無(wú)害化改性和資源化利用進(jìn)程。

1 磷石膏在農(nóng)田土壤調(diào)控中的應(yīng)用及存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

1.1 磷石膏在農(nóng)田土壤調(diào)控中的應(yīng)用現(xiàn)狀

1.1.1 酸性及受污染土壤改良 土壤質(zhì)量調(diào)控與改良是酸化土壤和受污染土壤安全利用的重要途徑。研究表明,在酸性紅壤上施用磷石膏,可發(fā)生Ca、Al代換效應(yīng)[17],降低土壤中代換性Al含量和土壤Al飽和度,增加土壤Ca的濃度和活度,在一定程度上可提高土壤交換性鹽基總量,促進(jìn)土壤pH由酸性向微酸性轉(zhuǎn)變[18]。在受菱鎂礦煅燒粉塵污染的農(nóng)田土壤中,過(guò)量的氧化鎂和碳酸鎂沉降導(dǎo)致土壤表層形成致密結(jié)皮組織(其主要成分為4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O)而引發(fā)嚴(yán)重的土壤質(zhì)量退化,通過(guò)施用磷石膏,可有效調(diào)控土壤中有效Ca含量,降低水溶性Mg2+/Ca2+,緩解土壤中過(guò)量Mg的毒害效應(yīng);同時(shí)也降低了土壤pH,提高了土壤P的生物有效性[19]。特別是磷石膏與豬糞按比例堆置后施用,對(duì)修復(fù)受污染土壤理化性狀的效果更佳[20]。此外,研究結(jié)果還進(jìn)一步表明,在受菱鎂礦粉塵污染的土壤中聯(lián)合施用磷石膏與糠醛渣,不僅使土壤pH、有機(jī)質(zhì)、生物量碳、生物量氮等指標(biāo)得到明顯改善,水溶性Mg2+/Ca2+降幅達(dá)到了92% 以上,而且對(duì)土壤的表層結(jié)皮特性、孔隙結(jié)構(gòu)、容重及滲水和導(dǎo)水特性均有顯著調(diào)控效應(yīng),提高了土壤的生物活性和抗鹽堿能力,促進(jìn)了土壤養(yǎng)分吸收轉(zhuǎn)化效率[21],對(duì)種植作物的根系發(fā)育、干物質(zhì)量以及葉片中的抗氧化酶(CAT、POD、SOD等)活性均有明顯的促進(jìn)效應(yīng)[22]。

1.1.2 補(bǔ)充土壤中微量元素,提高養(yǎng)分利用效率 養(yǎng)分(特別是中微量元素)失衡是土壤質(zhì)量健康的重要限制因子,也是木桶效應(yīng)中導(dǎo)致養(yǎng)分利用率偏低的重要原因。磷石膏中含有豐富的P、S、Ca、Si、Mg、K等元素。如,云南某地的磷石膏中有效P≥3.0 mg/kg,最高可達(dá)434.5 mg/kg;有效S≥15.4 mg/kg,最高可達(dá)489.0 mg/kg;有效Ca≥21.2 mg/kg[23-24]。研究表明,大豆、芝麻、芹菜、番茄、甘藍(lán)、煙草、茶葉、大蒜類作物施用適量磷石膏,不僅能有效補(bǔ)充土壤Ca、S等中微量元素,預(yù)防花生果腐病、番茄臍腐病、獼猴桃潰瘍病等作物生理性病害的發(fā)生;還在一定程度上提高化肥施用后的養(yǎng)分利用效率,特別是N素的當(dāng)季利用效率,如磷石膏與碳酸氫銨、尿素等氮肥復(fù)配改性后使用,其N素利用率提高幅度可達(dá)2.82% ~ 8.82%[25]。

1.1.3 緩解連作障礙,促進(jìn)作物生長(zhǎng) 大量研究表明,施用磷石膏可緩解農(nóng)田土壤連作障礙,促進(jìn)作物根系發(fā)育與地上部生長(zhǎng)。吳洪生等人[26]在江西省鷹潭市連作5 a的花生土壤上通過(guò)施用30% 復(fù)混肥(N-P2O5-K2O:5-10-15)復(fù)配適量磷石膏后,顯著提高了花生株高、百粒重及產(chǎn)量水平,增加了土壤堿解氮和速效鉀水平,提高了植株中全氮和全鉀含量,在一定程度上減輕了紅壤區(qū)花生連作障礙發(fā)生的嚴(yán)重程度。這與磷石膏中有效養(yǎng)分(P、Ca、Mg、S、K等)可在一定程度上緩解花生連作過(guò)程中引發(fā)的土壤養(yǎng)分比例失衡問(wèn)題有關(guān)[27-28]。同時(shí),在缺S的土壤上施用磷石膏,不僅可以促進(jìn)種植作物生長(zhǎng),提高作物地上部生物量及干物質(zhì)累積量[29],還對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)(如茄果類作物的可溶性固形物、油料作物的出油率)和產(chǎn)量具有良好的促進(jìn)效應(yīng)[30-31]。李季等人[32]進(jìn)一步證實(shí),在常規(guī)施肥條件下,每畝地增施140 kg的磷石膏,可顯著提高小麥產(chǎn)量,增產(chǎn)幅度超過(guò)了10%。張麗等人[33]的研究結(jié)果也表明,在云南低S缺P土壤上聯(lián)合施用適量磷石膏和GM菌根真菌,不僅增加了植株中P、S元素的累積含量以及地上部的生物量,還抑制了作物地上可食用部位對(duì)重金屬As的吸收。王偉等人[31]在研究有機(jī)肥的配施過(guò)程中發(fā)現(xiàn),磷石膏的外源協(xié)同補(bǔ)充,可有效促進(jìn)吉引1號(hào)、英國(guó)紅兩個(gè)品種蕓豆在關(guān)鍵生育期葉片中的凈光合速率、葉綠素含量、葉面積指數(shù)等指標(biāo),顯著增加了株高、節(jié)數(shù)、分枝數(shù)、豆莢數(shù)、根長(zhǎng)及不同器官的干物質(zhì)累積量。此外,在番茄連作土壤上適量施用改性磷石膏,不僅可明顯抑制胚芽中Mn、Co和Cu等重金屬離子的吸收,而且對(duì)降低果實(shí)中Cu、Sb、Cs、Ba、Tl和Th元素的吸收有較好的作用效果[34]。

1.1.4 降低農(nóng)田溫室氣體碳排放 CO2對(duì)溫室效應(yīng)的貢獻(xiàn)率達(dá)50% ~ 60%,農(nóng)田土壤是溫室氣體CO2的重要源和匯,其碳排放主要來(lái)源于土壤微生物對(duì)有機(jī)質(zhì)的分解作用和植物自身的呼吸作用[35-36]。有研究表明,在農(nóng)業(yè)種植過(guò)程中合理施用磷石膏,可有效緩解土壤CO2排放量。李季等人[32]在小麥種植過(guò)程中施用磷石膏1 050 kg/hm2時(shí),可實(shí)現(xiàn)全生育期CO2累積減排3.0%;當(dāng)施用量達(dá)到2 100 kg/hm2時(shí),其累積減排量就會(huì)提高到7.0%,以小麥拔節(jié)期、抽穗期、灌漿期3個(gè)關(guān)鍵生育期的減排效應(yīng)最為突出,與對(duì)照相比,可實(shí)現(xiàn)減排4.0% ~ 12.0%。這可能是由于磷石膏降低土壤pH、改善土壤理化性狀,進(jìn)而通過(guò)影響土壤碳氮轉(zhuǎn)化過(guò)程來(lái)直接或間接影響土壤微生物的呼吸作用以及土壤微生物對(duì)有機(jī)質(zhì)的分解途徑。Luo等[37]和Yang等[38]的研究也均表明,在豬糞堆肥過(guò)程中添加10.0%(基于干質(zhì)量)的磷石膏可減少CH4和NH3的排放。可能是因?yàn)榱资嘀泻胸S富的硫酸鹽還原菌與產(chǎn)甲烷菌爭(zhēng)奪相同的有機(jī)碳和其他能源,從而降低了CH4的產(chǎn)生[39];而磷石膏對(duì)NH3的減排作用與CaSO4?2H2O、游離磷酸對(duì)NH4+和NH3的吸收作用以及鳥(niǎo)糞石結(jié)晶的形成有關(guān)[40]。

1.2 磷石膏直接農(nóng)用存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

1.2.1 對(duì)農(nóng)田土壤污染物累積的風(fēng)險(xiǎn) 由于磷石膏中含有Pb、Cd、As等重金屬元素及氟化物等有害物質(zhì),長(zhǎng)期大量直接還田則會(huì)導(dǎo)致有害物質(zhì)在土壤中累積形成環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。研究表明,磷石膏的長(zhǎng)期堆放導(dǎo)致周圍旱作農(nóng)田土壤中重金屬Cd、Cu、Zn和Pb明顯累積,其中Cd的平均含量達(dá)到了1.2 mg/kg,超過(guò)了土壤質(zhì)量三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[41]。磷石膏堆場(chǎng)50 m范圍內(nèi)重金屬元素Cr、As含量也超過(guò)了GB 15618—2018《土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中所規(guī)定限值的1.15倍和0.14倍[23]。磷石膏堆場(chǎng)附近水稻土壤中Cd含量也達(dá)到了1.8 ~ 8.7 mg/kg[42]。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,部分磷石膏堆場(chǎng)滲濾液中總磷濃度高達(dá)4 000 ~ 8 000 mg/L,極易造成周邊土壤、水體中總磷含量累積超標(biāo)[42-43]。特別是在濕法磷酸的副產(chǎn)品磷石膏中,Zn、Cd、Cr、Cu、Hg、As和Pb的富集濃度分別達(dá)到了對(duì)應(yīng)磷礦石含量的8.0倍、5.0倍、4.0倍、3.0倍、2.0倍、2.0倍和1.0倍,其中Cd、Cr、Hg、As和Pb也分別達(dá)到了我國(guó)平均土壤背景值的20.0倍、1.8倍、25.0倍、1.6倍和1.5倍,長(zhǎng)期直接還田應(yīng)用存在著較大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

1.2.2 對(duì)農(nóng)作物的安全風(fēng)險(xiǎn) 雖然多數(shù)研究表明磷石膏堆場(chǎng)周邊土壤中的重金屬元素存在形式以殘?jiān)鼞B(tài)為主,可能較短時(shí)間內(nèi)對(duì)農(nóng)作物所形成的脅迫效應(yīng)和生物富集效應(yīng)影響較小,但若長(zhǎng)期大量施用也會(huì)造成生物鏈的累積風(fēng)險(xiǎn)。王成寶等人[14]對(duì)磷石膏農(nóng)業(yè)應(yīng)用及安全性評(píng)價(jià)進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,當(dāng)磷石膏的施用量達(dá)到3 000 kg/hm2時(shí),會(huì)導(dǎo)致重金屬元素Cd、Hg在大豆秸稈中富集,達(dá)到輕度和重度污染水平,當(dāng)施用量達(dá)到12 000 kg/hm2時(shí),會(huì)導(dǎo)致Cd在大豆籽粒中富集達(dá)到輕度污染水平。蘭玉書(shū)等人[7]在磷石膏堆場(chǎng)周圍200 m范圍內(nèi)的調(diào)查中也發(fā)現(xiàn),稻米中重金屬的非致癌風(fēng)險(xiǎn)大于1.0,對(duì)兒童和成人都存在著明顯的非致癌健康風(fēng)險(xiǎn),各重金屬元素非致癌風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為Pb>As>Zn>Cd,稻米中Cd和As的致癌風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)了可接受水平,且Cd是主要的致癌因子。此外,通過(guò)不同學(xué)者對(duì)長(zhǎng)期定位施用磷石膏的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),其中小麥籽粒F含量隨著磷石膏施用量的增加而增加,當(dāng)磷石膏用量達(dá)到30 000 kg/hm2時(shí),小麥籽粒F濃度達(dá)到了2.1 ~ 3.5 mg/kg[44];在不同蔬菜(菠菜、白菜、上海青和葉用芥菜)栽培基質(zhì)中施用磷石膏,可食用部位中F含量達(dá)到了79.1 ~ 265.7 mg/kg,As含量達(dá)到了0.3 ~ 1.6 mg/kg[45],均不同程度表現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象[46],且整體表現(xiàn)了蔬菜作物中重金屬濃度富集風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)超過(guò)糧食作物。

2 不同改性措施對(duì)磷石膏性能的優(yōu)化

磷石膏改性旨在通過(guò)物理、化學(xué)、生物學(xué)等技術(shù)手段來(lái)降低其有害元素的含量,或鈍化有害元素的活性,得到相對(duì)凈化的磷石膏來(lái)代替天然磷石膏進(jìn)行土壤理化性狀的調(diào)控與改良。特別是以農(nóng)田利用方式來(lái)進(jìn)行堆存磷石膏的處置過(guò)程中,采用合理化的改性技術(shù)對(duì)其進(jìn)行無(wú)害化處理,盡可能降低或不造成對(duì)土壤的二次污染。目前,磷石膏改性技術(shù)主要有以下幾種。

2.1 物理技術(shù)改性

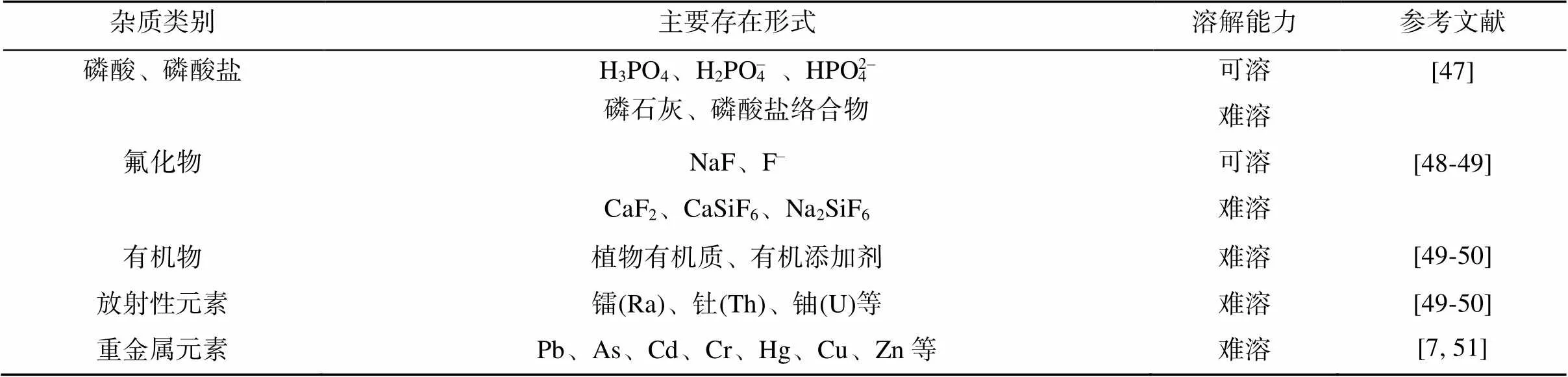

磷石膏中除了CaSO4·2H2O以外,還含有可溶的和難溶的雜質(zhì),如磷酸和磷酸鹽、氟化物、有機(jī)物、放射性元素和重金屬元素等(表1)。生產(chǎn)中可通過(guò)物理技術(shù)如水洗法、篩分法、球磨法、超聲波等來(lái)去除磷石膏中的部分雜質(zhì),達(dá)到資源化的相關(guān)指標(biāo)要求。水洗法不僅可將磷石膏中的水溶性磷酸鹽、氟化物等溶出,還可將部分有機(jī)污染物分離浮出水面,即磷石膏中的可溶性雜質(zhì)可通過(guò)反復(fù)水洗的方法除去,除雜效率可達(dá)96.7%[52]。篩分法則是利用雜質(zhì)在不同粒徑磷石膏顆粒中的分布差異來(lái)對(duì)磷石膏中的雜質(zhì)進(jìn)行分離,通常顆粒大的雜質(zhì)含量多,即通過(guò)篩分法去除粒徑大于0.2 ~ 0.3 mm的顆粒,可明顯減少有機(jī)物、可溶性磷酸鹽、氟化物的含量,因此,篩分法僅適用于粒徑分布嚴(yán)格不均勻的磷石膏改性去雜[53]。球磨法是通過(guò)改變磷石膏的顆粒結(jié)構(gòu),改變其物理力學(xué)性能,進(jìn)一步提高磷石膏作為建筑材料的可利用性,或者球磨后再結(jié)合水洗、超聲波等其他方法,增強(qiáng)其雜質(zhì)如重金屬Pb等的去除效果[54]。

表1 磷石膏中的主要雜質(zhì)類別及賦存形式

2.2 化學(xué)技術(shù)改性

浮選法、煅燒法、石灰中和法、偶聯(lián)劑改性等是磷石膏化學(xué)技術(shù)改性的主要措施。其中,浮選法是利用浮選化學(xué)溶劑能夠與磷石膏中的目標(biāo)雜質(zhì)相絡(luò)合/螯合,然后將其分離浮出液面的特性來(lái)去除磷石膏中有害物質(zhì),特別是有機(jī)物,還可與煅燒法和石灰中和法聯(lián)合使用,去除磷石膏中的SiO2難溶物質(zhì)等。王逸[51]通過(guò)篩選Na2EDTA螯合劑去除不同來(lái)源(廣東湛江、安徽銅陵、河南焦作)磷石膏中的重金屬,特別是Pb的去除率超過(guò)了90.6%,Cu、Zn的去除率超過(guò)了60%;進(jìn)一步將凈化后的磷石膏代替CaSO4組成鉀長(zhǎng)石–磷石膏–CaCO3體系(1︰1︰14)在1 050 ℃條件下進(jìn)行煅燒制備礦物質(zhì)土壤調(diào)理劑,有效成分K2O、CaO、SiO2含量分別達(dá)到了4.1%、35.5%、20.0%,對(duì)K的活化率達(dá)到了88%,對(duì)種植紅薯、粉葛、麻葉、苦瓜、水稻、葡萄等作物均取得了良好的田間試驗(yàn)效果。

煅燒法則是利用高溫?zé)峤獾姆绞絹?lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)磷石膏無(wú)害化改性的措施。研究表明,磷石膏與生物質(zhì)共熱解可以提高其吸附陰離子污染物的能力,即在生物質(zhì)炭制備的過(guò)程中按照1︰2(︰)負(fù)載磷石膏,制備復(fù)合生物質(zhì)炭,隨著熱解溫度的升高,可實(shí)現(xiàn)磷石膏–復(fù)合生物質(zhì)炭對(duì)磷酸鹽的吸附量增加,最大吸附量可達(dá)102.4 mg/g,與單一生物質(zhì)炭對(duì)照相比吸附量提高了4倍[55]。李嘉琦等人[56]將磷石膏分別與單一還原劑(生物質(zhì)炭)、復(fù)合還原劑(焦炭∶生物質(zhì)炭為3︰7,︰)復(fù)合的條件下進(jìn)行高溫煅燒,可明顯促進(jìn)磷石膏中有效態(tài)P2O5、K2O、CaO、MgO含量,這種改性措施還進(jìn)一步促進(jìn)了磷石膏對(duì)南方酸性土壤的改良效果,土壤pH提高了53.3%。陸定會(huì)[9]則引入焦炭、鉀長(zhǎng)石,按照7︰43︰100(︰)的配比對(duì)磷石膏進(jìn)行高溫改性,制備了主要產(chǎn)物為Ca2Al2SiO7、Ca2SiO4及Ca3SiO5等硅酸鹽礦物的硅鈣鉀鎂肥,且符合GB/T 36207—2018中各項(xiàng)指標(biāo)要求,為磷石膏的資源化利用提供了新途徑。

石灰中和法則是利用磷石膏中加入石灰或其他堿性物質(zhì),降低磷石膏的酸性,將磷石膏中的可溶性磷酸鹽和氟化物轉(zhuǎn)化為難溶鹽,如CaHPO4和Ca(H2PO4)2,進(jìn)而減少磷石膏中雜質(zhì)的危害性[57]。馮傳啟等人[58]則將廢棄的磷石膏粉末均勻分散于水中,然后在溫度為25 ~ 50 ℃,依次加入陽(yáng)離子表面活性劑(長(zhǎng)鏈烷基銨鹽,如十二烷基三甲基氯化銨等)、碳酸氫銨,制備碳酸鈣和硫酸銨晶體,實(shí)現(xiàn)了磷石膏的無(wú)害化改性。

2.3 生物技術(shù)改性

生物技術(shù)改性則是通過(guò)向好氧堆肥的過(guò)程中加入有益微生物菌劑或微生物腐熟菌劑(如菌根、枯草芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌等)來(lái)實(shí)現(xiàn)磷石膏無(wú)害化和資源化的改性措施。研究表明,在好氧堆肥過(guò)程中添加一定比例磷石膏,不僅可以調(diào)節(jié)堆體的酸堿度pH,而且還能夠增加堆體的容重,促進(jìn)堆體的腐殖化進(jìn)程[40, 59]。如將雞糞、玉米秸稈按照1︰2.5(︰,以干基計(jì))進(jìn)行摻混,再加入10% 左右的磷石膏、發(fā)酵微生物菌劑等進(jìn)行聯(lián)合好氧堆肥,可實(shí)現(xiàn)堆肥高溫持續(xù)時(shí)間明顯延長(zhǎng),堆體的腐殖化指數(shù)、腐殖率,以及胡敏酸和富里酸含量也得到明顯提高[60]。李旺旺等人[61]在探索菌劑與含磷添加劑聯(lián)合使用對(duì)污泥堆肥的污染氣體排放及堆肥品質(zhì)的影響中發(fā)現(xiàn),微生物菌劑(VT菌劑)與磷石膏聯(lián)合添加可減少97.6% 的NH3和54.4%的H2S排放量,提高了堆肥總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)18.3% ~ 22.9%,說(shuō)明磷石膏與腐熟微生物菌劑聯(lián)合使用對(duì)提高堆肥產(chǎn)品品質(zhì)、減少堆肥過(guò)程中有害氣體排放具有良好的效果。趙兵等人[62]在稻殼好氧堆肥發(fā)酵過(guò)程中,加入20% 的磷石膏,明顯促進(jìn)了堆料溫度的快速升高,延長(zhǎng)堆料的高溫發(fā)酵時(shí)間,增加了堆肥的發(fā)酵強(qiáng)度,顯著提高了堆肥產(chǎn)物的容重、水溶性NO3–-N含量、種子發(fā)芽指數(shù),降低了堆肥產(chǎn)物的pH、水溶性NH4+-N含量,促進(jìn)了堆肥腐熟化進(jìn)程,且pH、容重、通氣孔隙度和持水孔隙度等指標(biāo)也均滿足NY/T 2118—2012《蔬菜育苗基質(zhì)》的標(biāo)準(zhǔn)要求。這在楊天[63]的研究結(jié)果中得到進(jìn)一步的證實(shí),即利用蚯蚓堆肥來(lái)處理豬糞、香菇菌棒時(shí),20% 磷石膏添加量不僅較好且有效促進(jìn)堆肥產(chǎn)物中總氮、總磷、總鉀、NH4+、有效磷、有效鉀等含量及堿式磷酸酶活性,有效抑制了堆肥過(guò)程中過(guò)氧化氫酶、脲酶活性,更重要的是降低了重金屬Cu、Cd和As有效態(tài)含量,降幅分別達(dá)10.3%、7.0%、13.1%,對(duì)Pb、Cr總量產(chǎn)生了一定的“稀釋效應(yīng)”,降幅達(dá)26.3%、46.1%,且各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了有機(jī)肥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY 525—2012要求。此外,直接GM()或DS()菌根真菌與適量磷石膏(約40 g/kg)復(fù)配時(shí),可明顯降低作物對(duì)重金屬元素的富集效率(<0.05)[64],提高了元素P、S的當(dāng)季利用率[65-67]。這些均表明,可直接或間接采用微生物菌劑發(fā)酵的方式實(shí)現(xiàn)磷石膏的無(wú)害化改性,達(dá)到資源化利用的目的。

2.4 其他

在生產(chǎn)實(shí)踐中,磷石膏還可以與尿素、氮磷鉀復(fù)合肥、有機(jī)硅功能性肥料、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥等配方肥料進(jìn)行物理或化學(xué)混配,制備成“功能型緩控釋肥料”,這也是磷石膏無(wú)害化改性的一種方式。研究人員將磷石膏緩控釋肥料應(yīng)用在土壤質(zhì)量退化的農(nóng)田中,不僅可明顯改善堿化土壤的總孔隙度、毛細(xì)管孔隙度、田間持水量、滲透系數(shù)等指標(biāo),還抑制了土壤氨揮發(fā)、提高氮肥當(dāng)季利用效率[68-69],顯著提高了土壤水溶性Ca2+、Mg2+、K+含量。此外,磷石膏緩釋肥的應(yīng)用還可明顯降低鹽化土壤的鈉吸附比、交換性Na+含量和堿化度(ESP)[70],對(duì)鹽堿地的改土、控鹽、培肥、增產(chǎn)效果以及維護(hù)土壤生態(tài)健康均具有明顯的促進(jìn)效果[71-73]。

3 改性磷石膏在土壤改良中的作用機(jī)制

3.1 增強(qiáng)離子吸附

磷石膏與生物質(zhì)共熱可以增強(qiáng)其離子吸附特性,可用于陰離子污染物的去除。研究表明,負(fù)載了磷石膏的生物質(zhì)炭可使其表面官能團(tuán)呈現(xiàn)正電荷特性,其電導(dǎo)率(EC)、pH也有了一定程度的提高,這說(shuō)明磷石膏摻雜到顆粒生物質(zhì)炭表面后產(chǎn)生了導(dǎo)電離子,導(dǎo)致EC增加[55]。與非改性生物質(zhì)炭相比,磷石膏中豐富的Ca元素可使得改性生物質(zhì)炭具有更高的H/C值,為生物質(zhì)炭帶來(lái)了豐富的含氧官能團(tuán)和含Ca基團(tuán)[74]。這些官能團(tuán)在離子交換吸附中具有重要的作用,如負(fù)載了磷石膏的生物質(zhì)炭FTIR光譜顯示在698 cm–1處增加了一個(gè)Ca2+成功嵌入的特征峰,而在1 065 cm–1處增加了一個(gè)明顯的C=O官能團(tuán)特征峰[75]。同時(shí),磷石膏的引入,影響了生物質(zhì)炭表面的導(dǎo)電離子,大大提高了生物質(zhì)炭的導(dǎo)電性,促進(jìn)了生物質(zhì)炭表面的離子交換,為重金屬的吸附轉(zhuǎn)移提供了條件。特別是在酸性條件下,負(fù)載了磷石膏的生物質(zhì)炭帶正電荷,促進(jìn)了帶負(fù)電荷的PO32–、CrO72–和HCrO4–等離子的吸附特性[55, 75]。吸附動(dòng)力學(xué)模型、吸附等溫線模型、吸附熱力學(xué)模型參數(shù)也表明磷石膏改性提高了生物質(zhì)炭的化學(xué)吸附過(guò)程,促進(jìn)了生物質(zhì)炭表面大量二價(jià)陽(yáng)離子(如Ca2+) 橋接磷酸鹽,這極大地促進(jìn)了磷酸鹽離子的沉淀,磷酸鹽在生物質(zhì)炭表面吸附的另一種可能機(jī)理是磷酸鹽羥基表面反應(yīng)之間的配體交換反應(yīng)[55]。可見(jiàn),磷石膏改性生物質(zhì)炭吸附磷酸鹽的機(jī)理主要是靜電吸附、表面沉淀和配體交換。

3.2 調(diào)控鹽堿土pH

改性磷石膏能夠有效降低鹽堿地土壤pH。這主要是由于磷石膏是在磷肥生產(chǎn)過(guò)程中采用硫酸分解磷礦石而產(chǎn)生的固體廢渣,導(dǎo)致有部分H+在其中殘留,使得磷石膏本身pH較低,約為2.0 ~ 4.9,進(jìn)而直接影響鹽堿地土壤的酸堿度[24]。此外,磷石膏中的CaSO4與土壤溶液中的HCO3–和CO32–反應(yīng)生成Ca(HCO3)2、CaCO3,而鹽堿土中的NaCl則與SO42–結(jié)合生成溶解度較小的Na2SO4[69],從而固定HCO3–和CO32–并促進(jìn)Na+的淋洗,釋放了H+進(jìn)而間接降低了鹽堿土的pH[76-77]。

3.3 增效緩釋效應(yīng)

磷石膏包裹氮肥進(jìn)行改性可實(shí)現(xiàn)氮肥緩釋增效的作用效果。其緩釋增效原因可概括為3個(gè)主要方面:①物理阻隔,減少了氮肥的溶解釋放速率;②磷石膏呈酸性,與氮肥混施后,降低了肥料周圍的pH,減少了氨揮發(fā)[78];③磷石膏中含有2個(gè)結(jié)晶水,尿素取代其結(jié)晶水而使其釋放緩慢,尿素的分解產(chǎn)物 (NH4)2CO3可與CaSO4發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),產(chǎn)生較為穩(wěn)定的 (NH4)2SO4,進(jìn)而提高了氮素的利用效率[79-80]。

3.4 調(diào)控根區(qū)土壤微生物環(huán)境

改性磷石膏作為受污染土壤的改良劑進(jìn)行應(yīng)用后,因其中含有的磷酸鹽、硅化合物、稀土元素等,可對(duì)作物根區(qū)土壤的微生物環(huán)境產(chǎn)生調(diào)控效應(yīng)。在土壤細(xì)菌的影響方面,對(duì)根區(qū)細(xì)菌中的鏈霉菌、變形菌、嗜酸菌、放線菌、厚壁菌門和氯氟菌門的豐度具有積極的促進(jìn)效應(yīng)[73, 81],而這些細(xì)菌類群占到根系微生物總量的78% 左右[82],即合理施用改性磷石膏,可從一定程度上降低土壤真菌類群豐度,促進(jìn)土壤細(xì)菌類群的豐度,使土壤由“真菌型”向“細(xì)菌型”轉(zhuǎn)化。吳洪生等人[26]在江西省鷹潭市余江縣劉家站三分場(chǎng)連作5 a的花生地上配合30% 復(fù)混肥(N-P2O5-K2O:5-10-15)施用改性磷石膏后,顯著提高了單株花生根系的結(jié)瘤數(shù)和有效根瘤數(shù),有效緩解了紅壤區(qū)花生連作障礙問(wèn)題。這可能是因?yàn)榱资嘀泻幸欢康腃a、Mg、S、K等養(yǎng)分元素,緩解了花生根際養(yǎng)分失衡問(wèn)題的同時(shí),調(diào)控了花生根瘤菌的固氮活性。這一原理在Ohki等人[83]揭示固氮菌將氮?dú)膺€原為氨的機(jī)制中進(jìn)行了深刻闡明,即固氮酶的兩個(gè)金屬–硫簇結(jié)構(gòu),一個(gè)為含有鐵原子和硫原子組成的立方形分子結(jié)構(gòu),另一個(gè)是兩個(gè)鐵–硫立方體圍繞一個(gè)碳原子的融合體,這為固氮菌結(jié)合空氣中的氮?dú)獠⑵溥€原成為氨提供了場(chǎng)所。

4 存在問(wèn)題及未來(lái)研究趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)磷石膏的堆積排放不僅占用了土地,造成了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),還制約了濕法磷酸、磷肥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,探索科學(xué)合理的磷石膏資源化改性利用技術(shù)是緩解我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)環(huán)境問(wèn)題和減輕磷礦資源稀缺問(wèn)題的重要途徑之一。目前,已有大量研究表明,磷石膏在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有較好的資源化利用途徑,特別是對(duì)改善土壤鹽堿化、補(bǔ)充土壤養(yǎng)分、提高氮素利用率、緩解土壤連作障礙、降低土壤溫室氣體等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。然而,也存在重金屬累積等風(fēng)險(xiǎn),既不能盲目資源化利用,也不能因噎廢食浪費(fèi)資源,特別是在我國(guó)高品位磷礦資源稀缺的條件下。為此,進(jìn)一步加大對(duì)副產(chǎn)品磷石膏的資源化利用技術(shù)的研究仍具有重要意義。

1) 開(kāi)發(fā)含改性磷石膏的中微量元素型緩控釋肥料產(chǎn)品,如緩控釋氮肥等。我國(guó)磷礦資源有限,特別是高品位的磷礦資源。磷石膏作為濕法磷酸生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)物,資源極為豐富,且含有P2O5約19.8 ~ 28.5 g/kg、CaO 282.4 g/kg、MgO 7.65 g/kg[84],及S、Mg、Fe、Si等農(nóng)作物生長(zhǎng)所需要的大中微量營(yíng)養(yǎng)元素,特別在缺S土壤上提供作物養(yǎng)分和促進(jìn)作物增產(chǎn)方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)[85],但也存在著Cd、Pb、Cr、F等富集的潛在風(fēng)險(xiǎn)[50]。這就需要一方面制定合理的含改性磷石膏緩控釋肥料相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其中的重金屬等風(fēng)險(xiǎn)元素進(jìn)行限制;另一方面加大不同改性磷石膏緩控釋肥料產(chǎn)品施用后對(duì)農(nóng)田土壤環(huán)境(包括物理的、化學(xué)的、生物的)指標(biāo)影響的中長(zhǎng)期監(jiān)控與評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果構(gòu)建完善的科學(xué)施用規(guī)程。

2) 開(kāi)發(fā)含改性磷石膏的受污染土壤調(diào)控修復(fù)產(chǎn)品,特別是針對(duì)鹽堿地、工礦(如菱鎂礦)污染區(qū)域土壤改良方面。現(xiàn)有的磷石膏土壤修復(fù)產(chǎn)品體系尚不完善,缺乏相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和施用規(guī)程。下一步可制定科學(xué)合理的含改性磷石膏土壤修復(fù)劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)其改良效果和施用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行中長(zhǎng)期的定位監(jiān)控與評(píng)價(jià)研究,建立完善的科學(xué)施用規(guī)程。

3) 進(jìn)一步加大磷石膏無(wú)害化改性技術(shù)的研究。目前的磷石膏改性技術(shù)應(yīng)用多偏向單一化,尚缺乏復(fù)合改性措施的綜合應(yīng)用。如,好氧堆肥是實(shí)現(xiàn)磷石膏與畜禽糞便減量化、無(wú)害化和資源化利用的有效措施,而超高溫預(yù)處理既是提高畜禽糞便堆肥快速腐熟的方法[86-87],也是磷石膏資源化的改性措施之一,可考慮采用“超高溫+有氧堆肥”有機(jī)相結(jié)合來(lái)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)磷石膏無(wú)害化和資源化。同時(shí),與腐植酸、生物質(zhì)炭、十六烷基三甲基溴化銨等有機(jī)材料進(jìn)行高溫改性或許也是磷石膏資源化的創(chuàng)新方式。

4) 采用“改性磷石膏+”的方式修復(fù)鹽堿地或工礦周邊受重金屬污染的土壤。考慮到磷石膏的pH為酸性,且含有豐富的S元素,在礦區(qū)受污染土壤治理過(guò)程中,可以采用“改性磷石膏+超富集植物”相結(jié)合的方式對(duì)中性甚至偏堿性受污染土壤中的Cd、Pb進(jìn)行去除修復(fù)[73]。有研究表明,施用硫肥或含硫材料(如硫酸亞鐵)可以酸化土壤,活化土壤Cd有效性,進(jìn)而有效提高伴礦景天對(duì)Cd的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)和提取效率[88],作為重金屬活化劑輔助超富集植物對(duì)土壤重金屬的去除效應(yīng)也是磷石膏資源化的一種全新途徑。

[1] Pérez-López R, Castillo J, Sarmiento A M, et al. Assessment of phosphogypsum impact on the salt-marshes of the Tinto River (SW Spain): Role of natural attenuation processes[J]. Marine Pollution Bulletin, 2011, 62(12): 2787–2796.

[2] Carvalho M C S, Nascente A S. Limestone and phosphogypsum effects on soil fertility, soybean leaf nutrition and yield[J]. African Journal of Agricultural Research, 2014, 9(17): 1366–1383.

[3] 崔榮政, 白海丹, 高永峰, 等. 磷石膏綜合利用現(xiàn)狀及“十四五”發(fā)展趨勢(shì)[J]. 無(wú)機(jī)鹽工業(yè), 2022, 54(4): 1–4.

[4] 武新民, 楊再銀. 磷石膏綜合利用現(xiàn)狀和展望[J]. 硫酸工業(yè), 2017(8): 18–21.

[5] Samet M, Charfeddine M, Kamoun L, et al. Effect of compost tea containing phosphogypsum on potato plant growth and protection againstinfection[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25(19): 18921–18937.

[6] 張傳光, 岳獻(xiàn)榮, 史靜, 等. 昆明不同產(chǎn)地磷石膏對(duì)烤煙生長(zhǎng)及砷污染風(fēng)險(xiǎn)的影響[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2014, 23(4): 685–691.

[7] 蘭玉書(shū), 石梏岐, 楊剛, 等. 磷石膏堆場(chǎng)周邊水稻土重金屬污染特征及稻米的人體健康風(fēng)險(xiǎn)分析[J]. 地球環(huán)境學(xué)報(bào), 2021, 12(2): 224–231.

[8] 邢華, 陸樹(shù)立, 周奇, 等. 中國(guó)磷石膏資源化管理分析[J]. 環(huán)境污染與防治, 2008, 30(4): 90–93.

[9] 陸定會(huì). 磷石膏制備硅鈣鉀鎂肥的反應(yīng)特性研究[D]. 貴陽(yáng): 貴州大學(xué), 2020.

[10] 許宇飛, 張煒, 李艷金, 等. 鹽堿土改良劑—石膏對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境影響的探討[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境與發(fā)展, 2000, 17(1): 37–38, 49.

[11] 翟永勝, 苗紅英, 樊秀榮, 等. 內(nèi)蒙古臨河區(qū)磷石膏改良鹽堿地效果分析[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2017, 45(14): 98–99.

[12] 張濟(jì)世, 于波濤, 張金鳳, 等. 不同改良劑對(duì)濱海鹽漬土土壤理化性質(zhì)和小麥生長(zhǎng)的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2017, 23(3): 704–711.

[13] 張樂(lè), 徐平平, 李素艷, 等. 有機(jī)–無(wú)機(jī)復(fù)合改良劑對(duì)濱海鹽堿地的改良效應(yīng)研究[J]. 中國(guó)水土保持科學(xué), 2017, 15(2): 92–99.

[14] 王成寶, 崔云玲, 郭天文, 等. 磷石膏的農(nóng)業(yè)應(yīng)用及其安全性評(píng)價(jià)[J]. 土壤通報(bào), 2010, 41(2): 408–412.

[15] 李九玉, 王寧, 徐仁扣. 工業(yè)副產(chǎn)品對(duì)紅壤酸度改良的研究[J]. 土壤, 2009, 41(6): 932–939.

[16] 尹元萍, 舒藝周, 董文漢, 等. 連續(xù)3年施用磷石膏對(duì)紅壤理化性質(zhì)的影響[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2016, 29(9): 2187–2192.

[17] Alva A K, Sumner M E. Amelioration of acid soil infertility by phosphogypsum[J]. Plant and Soil, 1990, 128(2): 127–134.

[18] 葉厚專, 范業(yè)成. 磷石膏改良紅壤的效應(yīng)[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 1996, 2(2): 181–185.

[19] 張立軍, 王秋兵, 于天穎. 施用磷石膏對(duì)菱鎂礦粉塵污染土壤上玉米生長(zhǎng)發(fā)育的影響[J]. 植物生理學(xué)通訊, 1996, 32(1): 24.

[20] 張心昱, 王秋兵, 岳振平, 等. 豬糞與磷石膏配合施用對(duì)菱鎂礦粉塵污染土壤化學(xué)性狀的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2006, 25(1): 124–127.

[21] 遲春明, 王志春. 磷石膏改善蘇打堿土理化性質(zhì)效果分析[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2009, 18(6): 2373–2375.

[22] 楊丹. 糠醛渣和磷石膏對(duì)菱鎂礦粉塵污染土壤的改良效果研究[J]. 環(huán)境污染與防治, 2017, 39(3): 295–300.

[23] 趙建華, 楊祥, 高士浩. 石膏礦物學(xué)分析及除雜研究[J]. 硫酸工業(yè), 2018(9): 9–12, 15.

[24] 張傳光, 白來(lái)漢, 岳獻(xiàn)榮, 等. 云南省主要磷礦石化學(xué)特性分析[J]. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué), 2012, 27(5): 756–762.

[25] 張永春, 朱萬(wàn)寶, 蘇國(guó)峰, 等. 磷石膏對(duì)提高氮肥效率的研究[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 1999, 5(2): 144–149.

[26] 吳洪生, 楊筱楠, 周曉冬, 等. 磷石膏專用復(fù)混肥緩解紅壤花生連作障礙效果[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2013, 50(5): 1006–1012.

[27] 李成亮, 何園球, 王艷玲, 等. 氮磷鉀肥對(duì)紅壤區(qū)水稻增產(chǎn)效應(yīng)的影響[J]. 中國(guó)水稻科學(xué), 2007, 21(2): 179–184.

[28] 姜燦爛, 何園球, 李輝信, 等. 長(zhǎng)期施用無(wú)機(jī)肥對(duì)紅壤旱地養(yǎng)分和結(jié)構(gòu)及花生產(chǎn)量的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2009, 46(6): 1102–1109.

[29] 吳洪生, 陳小青, 周曉冬, 等. 磷石膏改良劑對(duì)江蘇如東濱海鹽土理化性狀及小麥生長(zhǎng)的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2012, 49(6): 1262–1266.

[30] 孟軼, 廖萍, 魏海燕, 等. 施石膏對(duì)水稻產(chǎn)量和甲烷排放影響的薈萃分析[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文), 2023, 31(2): 280–289.

[31] 王偉, 李明, 張文慧, 等. 不同改良措施對(duì)鹽堿地蕓豆生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響[J]. 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 30(1): 1–7, 16.

[32] 李季, 吳洪生, 高志球, 等. 磷石膏對(duì)麥田CO2排放和小麥產(chǎn)量的影響及其經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益分析[J]. 環(huán)境科學(xué), 2015, 36(8): 3099–3105.

[33] 張麗, 張傳光, 柳勇, 等. 接種叢枝菌根真菌(AMF)對(duì)施磷石膏云煙87的生長(zhǎng)以及砷污染的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2015, 21(2): 475–484.

[34] 張立力, 華蘇東, 諸華軍, 等. 高鎂鎳渣–磷石膏基膠凝材料固化和改良鹽漬土的性能[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2020, 34(9): 9034–9040.

[35] 宋文質(zhì), 王少彬, 蘇維瀚, 等. 我國(guó)農(nóng)田土壤的主要溫室氣體CO2、CH4和N2O排放研究[J]. 環(huán)境科學(xué), 1996, 17(1): 85–88.

[36] 馬秀梅, 朱波, 韓廣軒, 等. 土壤呼吸研究進(jìn)展[J]. 地球科學(xué)進(jìn)展, 2004, 19(S1): 491–495.

[37] Luo Y M, Li G X, Luo W H, et al. Effect of phosphogypsum and dicyandiamide as additives on NH3, N2O and CH4emissions during composting[J]. Journal of Environmental Sciences, 2013, 25(7): 1338–1345.

[38] Yang F, Li G X, Shi H, et al. Effects of phosphogypsum and superphosphate on compost maturity and gaseous emissions during kitchen waste composting[J]. Waste Management, 2015, 36: 70–76.

[39] Yuan J, Li Y, Chen S L, et al. Effects of phosphogypsum, superphosphate, and dicyandiamide on gaseous emission and compost quality during sewage sludge composting[J]. Bioresource Technology, 2018, 270: 368–376.

[40] Li Y, Luo W H, Li G X, et al. Performance of phosphogypsum and calcium magnesium phosphate fertilizer for nitrogen conservation in pig manure composting[J]. Bioresource Technology, 2018, 250: 53–59.

[41] 李佳宣, 施澤明, 唐瑞玲, 等. 磷石膏堆場(chǎng)對(duì)周圍農(nóng)田土壤重金屬含量的影響[J]. 中國(guó)非金屬礦工業(yè)導(dǎo)刊, 2010(5): 52–55.

[42] 王萍, 劉靜, 朱健, 等. 巖溶山區(qū)磷石膏堆場(chǎng)重金屬遷移對(duì)耕地質(zhì)量的影響及污染風(fēng)險(xiǎn)管控[J]. 水土保持通報(bào), 2019, 39(4): 294–299.

[43] 董春雨, 張好, 鐘雄, 等. 云南磷石膏堆存對(duì)區(qū)域水環(huán)境的影響研究[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2022, 38(27): 26–34.

[44] 左余寶. 魯西北地區(qū)大量施用磷石膏對(duì)作物體內(nèi)毒性物質(zhì)含量的影響及評(píng)價(jià)[J]. 土壤肥料, 1996(3): 48–48, F003.

[45] 李金娟, 王運(yùn)長(zhǎng), 解田, 等. 磷石膏改良基質(zhì)中As和F在蔬菜內(nèi)富集和遷移特征[J]. 地球與環(huán)境, 2013, 41(2): 150–154.

[46] 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局, 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì). 農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無(wú)公害蔬菜安全要求: GB 18406.1—2001[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2001.

[47] Korany K A, Masoud A M, Rushdy O E, et al. Phosphate, phosphoric acid and phosphogypsum natural radioactivity and radiological hazards parameters[J]. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2021, 329(1): 391–399.

[48] El Zrelli R, Courjault-Radé P, Rabaoui L, et al. Heavy metal contamination and ecological risk assessment in the surface sediments of the coastal area surrounding the industrial complex of Gabes city, Gulf of Gabes, SE Tunisia[J]. Marine Pollution Bulletin, 2015, 101(2): 922–929.

[49] Lütke S F, Oliveira M L S, Silva L F O, et al. Nanominerals assemblages and hazardous elements assessment in phosphogypsum from an abandoned phosphate fertilizer industry[J]. Chemosphere, 2020, 256: 127138.

[50] 王小彬, 閆湘, 李秀英, 等. 磷石膏農(nóng)用的環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2019, 52(2): 293–311.

[51] 王逸. 磷石膏農(nóng)業(yè)資源化的利用技術(shù)與應(yīng)用研究[D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2016.

[52] 段付崗, 王少婷. 提高磷石膏洗滌率的措施[J]. 磷肥與復(fù)肥, 1996, 11(3): 34–38.

[53] 彭家惠, 張家新, 萬(wàn)體智, 等. 磷石膏預(yù)處理工藝研究[J]. 重慶建筑大學(xué)學(xué)報(bào), 2000, 22(5): 74–78, 94.

[54] 余瓊粉, 寧平, 楊月紅. 磷石膏的預(yù)處理及其資源化途徑[J]. 江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2008, 20(2): 109–111, 114.

[55] Wang B, Lian G Q, Lee X Q, et al. Phosphogypsum as a novel modifier for distillers grains biochar removal of phosphate from water[J]. Chemosphere, 2020, 238: 124684.

[56] 李嘉琦, 盧維宏, 韓云昌, 等. 磷石膏改性及其在酸性土壤調(diào)控中的應(yīng)用研究[J]. 磷肥與復(fù)肥, 2021, 36(10): 16–20.

[57] 胡旭東, 趙志曼. 磷石膏的預(yù)處理工藝綜述[J]. 建材發(fā)展導(dǎo)向, 2006, 4(1): 48–51.

[58] 馮傳啟, 馬昭, 李緒, 等. 一種利用廢棄磷石膏制備微納結(jié)構(gòu)碳酸鈣和硫酸銨的方法: CN110156061B[P]. 2021-08-13.

[59] Al-Enazy A A, Al-Barakah F, Al-Oud S, et al. Effect of phosphogypsum application and bacteria co-inoculation on biochemical properties and nutrient availability to maize plants in a saline soil[J]. Archives of Agronomy and Soil Science, 2018, 64(10): 1394–1406.

[60] 劉媛媛, 徐智, 陳卓君, 等. 外源添加磷石膏對(duì)堆肥碳組分及腐殖質(zhì)品質(zhì)的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 37(11): 2483–2490.

[61] 李旺旺, 劉燕, 李國(guó)學(xué), 等. 菌劑和含磷添加劑聯(lián)合添加對(duì)污泥堆肥污染氣體排放及堆肥品質(zhì)的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2022, 41(4): 878–887.

[62] 趙兵, 王宇蘊(yùn), 陳雪嬌, 等. 磷石膏和石膏對(duì)稻殼與油枯堆肥的影響及基質(zhì)化利用評(píng)價(jià)[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2020, 39(10): 2481–2488.

[63] 楊天. 利用豬糞、菌棒堆置養(yǎng)殖蚯蚓處理磷石膏的研究[D]. 武漢: 中南民族大學(xué), 2021.

[64] 谷林靜, 白來(lái)漢, 張乃明, 等. 菌根技術(shù)對(duì)磷石膏農(nóng)用的強(qiáng)化效應(yīng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2013, 29(17): 152–159.

[65] 張宇亭, 羅珍, 郭濤. 供硫和叢枝菌根真菌對(duì)洋蔥生長(zhǎng)和品質(zhì)的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2011, 17(5): 1283–1287.

[66] 杜善周, 畢銀麗, 吳王燕, 等. 叢枝菌根對(duì)礦區(qū)環(huán)境修復(fù)的生態(tài)效應(yīng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2008, 24(4): 113–116.

[67] Fan J H, Gao Q, Zou Y D. Effects of arbuscular mycorrhiza on the content of nitrogen and nitrogenous matter in Amur Corktree seedlings[J]. Agricultural Science and Technology, 2012, 13(8): 1695–1698.

[68] 崔志祥, 樊潤(rùn)威, 郜翻身, 等. 磷石膏改良河套地區(qū)堿化土的效果[J]. 土壤, 1995, 27(4): 216–218, 224.

[69] 王凱, 秦毓芬, 洪立洲, 等. 磷石膏對(duì)改善濱海鹽土理化性狀的作用及其機(jī)理[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 1996, 24(6): 37–39.

[70] 王舒華, 陳爽, 王悅, 等. 有機(jī)改良劑配施磷石膏的鹽堿土改良效果研究[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2022, 50(11): 227–233.

[71] 張曉東, 李兵, 劉廣明, 等. 復(fù)合改良物料對(duì)濱海鹽土的改土降鹽效果與綜合評(píng)價(jià)[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文), 2019, 27(11): 1744–1754.

[72] 張盼盼, 高立城, 李曉敏, 等. 磷石膏和有機(jī)肥對(duì)鹽堿地糜子產(chǎn)量和葉片生理特性的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2018, 34(15): 26–32.

[73] 劉月, 楊樹(shù)青, 張萬(wàn)鋒, 等. 磷石膏和堿蓬對(duì)鹽漬化土壤水鹽及細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 環(huán)境科學(xué), 2023, 44(4): 2325–2337.

[74] Ahmad M, Lee S S, Dou X M, et al. Effects of pyrolysis temperature on soybean stover- and peanut shell-derived biochar properties and TCE adsorption in water[J]. Bioresource Technology, 2012, 118: 536–544.

[75] Lian G Q, Wang B, Lee X Q, et al. Enhanced removal of hexavalent chromium by engineered biochar composite fabricated from phosphogypsum and distillers grains[J]. Science of the Total Environment, 2019, 697: 134119.

[76] 李鳳霞, 楊涓, 許興, 等. 煙氣脫硫廢棄物在鹽堿地土壤改良中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 土壤, 2010, 42(3): 352–357.

[77] 孫兆軍, 趙秀海, 王靜, 等. 脫硫石膏改良龜裂堿土對(duì)枸杞根際土壤理化性質(zhì)及根系生長(zhǎng)的影響[J]. 林業(yè)科學(xué)研究, 2012, 25(1): 107–110.

[78] Rashid N M A, Dhanoon A K, Kassil S M. Use of phosphogypsum as a soluble calcium source for increasing urea efficiency in a calcareous soil[J]. Journal of Agriculture and Water Resources Research, Soil and Water Resources, 1987, 6: 23–41.

[79] Bayrakli F. Ammonia volatilization losses from different fertilizers and effect of several urease inhibitors, CaCl2and phosphogypsum on losses from urea[J]. Fertilizer Research, 1990, 23(3): 147–150.

[80] Salih H M, Aziz F G, Mohammad B I, et al. Evaluation of two amides, urea and urea combined with nitrification inhibitor or phosphogypsum as nitrogen fertilizers for wheat[J]. Journal of Agriculture and Water Resources, Soil and Water Resources, 1987, 6: 115–132.

[81] Zielińska S, Radkowski P, Ossowski T, et al. First insight into microbial community composition in a phosphogypsum waste heap soil[J]. Acta Biochimica Polonica, 2017, 64(4): 693–698.

[82] Chernysh Y, Yakhnenko O, Chubur V, et al. Phosphogypsum recycling: A review of environmental issues, current trends, and prospects[J]. Applied Sciences, 2021, 11(4): 1575.

[83] Ohki Y, Munakata K, Matsuoka Y, et al. Nitrogen reduction by the Fe sites of synthetic[Mo3S4Fe]cubes[J]. Nature, 2022, 607(7917): 86–90.

[84] 陳雪嬌, 王宇蘊(yùn), 徐智, 等. 不同磷石膏添加比例對(duì)稻殼與油枯堆肥過(guò)程的影響及基質(zhì)化利用的評(píng)價(jià)[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 37(5): 1001–1008.

[85] 崔帥, 劉爍然, 王寅, 等. 吉林省旱地土壤有效硫含量及其與土壤有機(jī)質(zhì)和全氮的關(guān)系[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2022, 55(12): 2372–2383.

[86] Huang Y, Danyang L, Shah G M, et al. Hyperthermophilic pretreatment composting significantly accelerates humic substances formation by regulating precursors production and microbial communities[J]. Waste Management, 2019, 92: 89–96.

[87] 黃瑩, 陳月紅, 林久軍, 等. 超高溫預(yù)處理對(duì)畜禽糞便持水特征和后續(xù)堆肥腐熟進(jìn)程的影響[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào), 2022, 38(7): 944–952.

[88] 吳佳玲, 陳喆, 游少鴻, 等. 硫肥對(duì)伴礦景天修復(fù)鎘污染土壤的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2022, 41(6): 1241–1250.

Phosphogypsum (PG) Harmless Modification and Its Application in Farmland Soil Improvement: A Review

LU Weihong1,2, WANG Yaofang3, LIU Juan2, 4, REN Lijuan2, 4, ZHANG Naiming2, 4*

(1 School of Environment and Surveying Engineering, Suzhou University, Suzhou, Anhui 234000, China; 2 Yunnan Soil Fertility and Pollution Restoration Engineering Research Center, Kunming 650201, China; 3 School of Biological and Food Engineering, Suzhou University, Suzhou, Anhui 234000, China; 4 College of Resource and Environmental Science, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China)

The resource utilization of industrial waste is a hot issue in the world. The harmless modification of phosphogypsum (PG) and its application in soil improvement is one of the key measures to alleviate the massive accumulation of wastes in phosphorus chemical industry. This paper first reviewed the effects of PG use in agricultural soil improvement, such as in regulating acid and contaminated soil, supplementing soil nutrients and improving nitrogen use efficiency, alleviating continuous cropping obstacles, promoting crop growth, reducing greenhouse gas carbon emissions, and environmental risks in the long-term direct return process. The harmless modification technology of PG in the process of agricultural utilization was systematically overviewed from the aspects of physical, chemical, biological and other technologies, and the main function mechanisms of modified PG were further expounded (anion adsorption, pH regulation, increasing efficiency and slow release, regulation of microbial environment in root zone). Finally, the scientific problems to be solved in the process of agricultural utilization of harmless modified PG were summarized to provide rational basis for future research of PG and sustainable development of phosphorus chemical industry in our country.

Phosphogypsum (PG) modification; Resource utilization; Farmland; Soil improvement

S158.5

A

10.13758/j.cnki.tr.2023.04.002

盧維宏, 王要芳, 劉娟, 等. 磷石膏無(wú)害化改性及其在農(nóng)田土壤改良中的應(yīng)用研究進(jìn)展. 土壤, 2023, 55(4): 699–707.

博士科研啟動(dòng)基金項(xiàng)目(2021BSK047)和云南省重大科技專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目(202002AE32005)資助。

(zhangnaiming@sina.com)

盧維宏(1984—),男,山西運(yùn)城人,博士,高級(jí)農(nóng)藝師,主要從事農(nóng)田土壤質(zhì)量退化與修復(fù)技術(shù)研究。E-mail: luweihong_002@ 163.com