《傷寒論》對偶統一方證鑒別

石楊

《傷寒論》對偶統一方證鑒別

石楊

【摘要】對偶統一是《傷寒論》的特色之一,無論在方劑、證候及用藥上均體現出仲景對偶統一的思維規律,如有汗與無汗、桂枝與麻黃等。本文主要介紹《傷寒論》中六組方劑,桂枝加葛根湯與葛根湯、大青龍湯與小青龍湯、葛根芩連湯與桂枝人參湯、大柴胡湯與柴胡桂枝干姜湯、小建中湯與桂枝加大黃湯、附子湯與真武湯,對其在主癥、鑒別要點、病機、治則及藥物組成方面進行比較及對偶分析,以探求仲景對偶統一的辨證思維方法及內在規律與聯系。

【關鍵詞】《傷寒論》;對偶統一;張仲景;方證鑒別

作者單位:100024北京市朝陽區三間房社區衛生服務中心中醫科

對偶統一是張仲景的寫作特色之一,在《傷寒論》中,無論證、方或藥上都存在著這種規律,如有汗與無汗、麻黃湯與桂枝湯、桂枝與芍藥等。將不同或截然相反的兩首方劑放在一起進行對偶分析,可以發現在不同中還存在著一定聯系。本文歸納總結仲景運用對偶統一方法所述方證,以資鑒別。

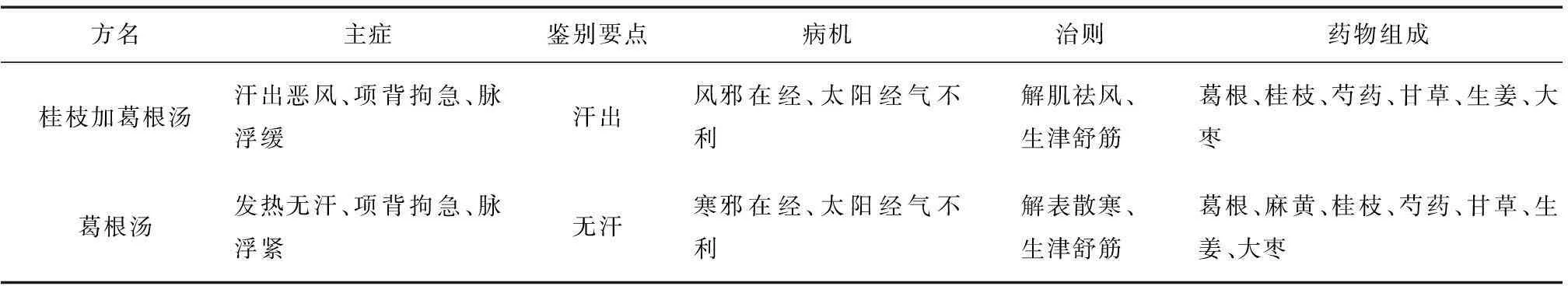

1桂枝加葛根湯與葛根湯

14條:“太陽病,項背強幾幾,反汗出惡風者,桂枝加葛根湯主之。”

31條:“太陽病,項背強幾幾,無汗惡風,葛根湯主之。”

按項背部為太陽經所過,邪在太陽經,太陽經氣不利,筋脈失于滋養,故此二者都有“項背強幾幾”的表現。但桂枝加葛根湯證為風邪侵犯太陽經,營衛不和,表現為汗出惡風,可兼見發熱,舌苔薄白,脈浮緩的表現,方以桂枝湯解肌祛風,調和營衛,加葛根一則助桂枝湯解肌祛風,一則疏通筋脈,一則生津液以滋養筋脈,共奏解肌祛風,生津舒筋之功;葛根湯證為寒邪侵犯太陽經,太陽經氣不利,可見發熱無汗,兼有惡寒身痛,苔薄白,脈浮緊的表現,治以葛根湯,實為桂枝湯加葛根再加麻黃而成,桂枝湯解表而不傷營,麻黃散在表之寒而不留邪,葛根疏通滋養筋脈,共奏解表散寒,生津舒筋之效。二方均治療太陽經氣不利,項背不舒,桂枝加葛根湯治療風邪在經而有汗;葛根湯治療寒邪在經而無汗,為一對對偶統一的方劑。見表1。

2大青龍湯與小青龍湯

38條:“太陽中風,脈浮緊,發熱惡寒,身疼痛,不汗出而煩躁者,大青龍湯主之。”

40條:“傷寒表不解,心下有水氣,干嘔發熱而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利,少腹滿,或喘者,小青龍湯主之。”

按此二方均以青龍湯命名。大青龍湯用于治療太陽傷寒兼里有郁熱的證候。因寒邪閉表,則發熱惡寒而無汗;太陽經別散布于心,故陽氣內郁,郁而化熱,郁熱循經上擾心神,則見煩躁,臨床以無汗而煩躁為其主證。在治療上,以麻黃、桂枝發汗解表,外散風寒;石膏清熱除煩;杏仁宣肺,以佐麻黃;草姜棗調和營衛,顧護胃氣,共奏外散風寒,內清郁熱之效。小青龍湯用于治療太陽傷寒兼里有水飲之證。因寒邪閉表,則發熱惡寒而無汗;水飲之邪變動不居,可停留于機體各個部位,而引起不同的病理改變,水邪犯胃,胃氣上逆,則見干嘔;外寒引動內飲,水寒射肺,則見咳喘,臨床以無汗而咳喘為其主證。在治療上以麻、桂散寒解表;干姜、細辛溫肺化飲;半夏、白芍、五味子化痰降逆,酸斂益陰;甘草調和護中。共奏外散風寒,內化水飲之效。此二方均為表里雙解劑,大青龍湯外散風寒,內清里熱;小青龍湯外散風寒,內化水飲,為一對對偶統一方劑。見表2。

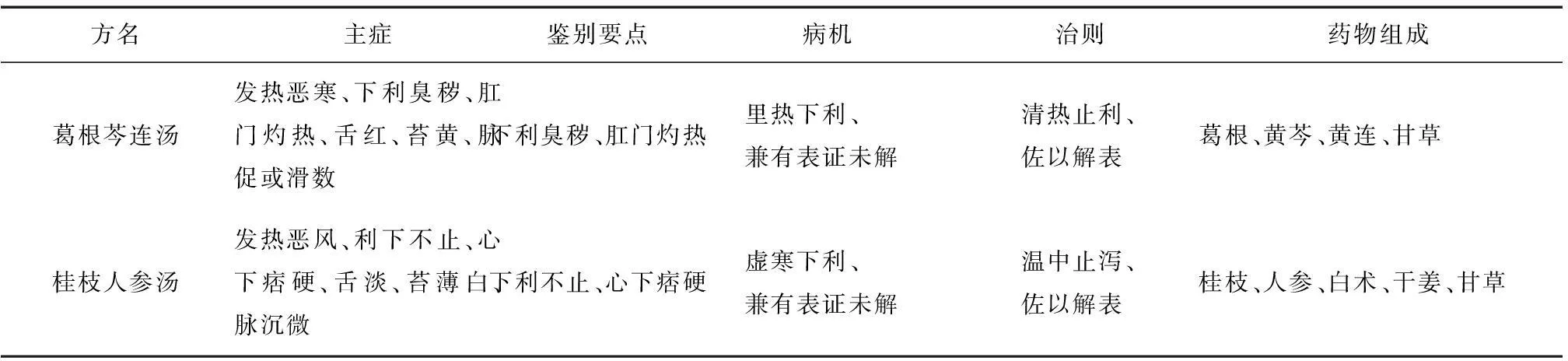

3葛根芩連湯與桂枝人參湯

34條:“太陽病,桂枝證,醫反下之,利遂不止,脈促者,表未解也,喘而汗出者,葛根黃芩黃連湯主之。”

63條:“太陽病,外證未除,而數下之,遂協熱而利,利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂枝人參湯主之。”

按葛根芩連湯與桂枝人參湯均治療下利之癥候。葛根芩連湯用于治療太陽病經誤下,邪熱內陷,下迫腸道,表證未解之證候。既有表證未解之發熱惡寒,又有下利臭穢,肛門灼熱,舌紅苔黃,脈滑數等里熱表現,且里熱偏盛。治療當清熱止利,佐以解表。方中葛根解肌透邪,升陽止利;黃芩、黃連苦寒清熱止利;甘草調和諸藥,諸味相協共奏清熱止利,佐以解表之功。桂枝人參湯實為理中湯加桂枝而成,因理中湯又名人參湯,故名桂枝人參湯。本證為太陽病誤用下法,表證未解,而脾陽已傷,既有表證未解之發熱惡風,又有脾陽虛寒之下利不止,心下痞硬等表現,且里寒偏重。治療當溫中止瀉,佐以解表。方中以理中湯溫中健脾止瀉,桂枝散在

表1 桂枝加葛根湯與葛根湯之鑒別

表2 大青龍湯與小青龍湯之鑒別

表3 葛根芩連湯與桂枝人參湯之鑒別

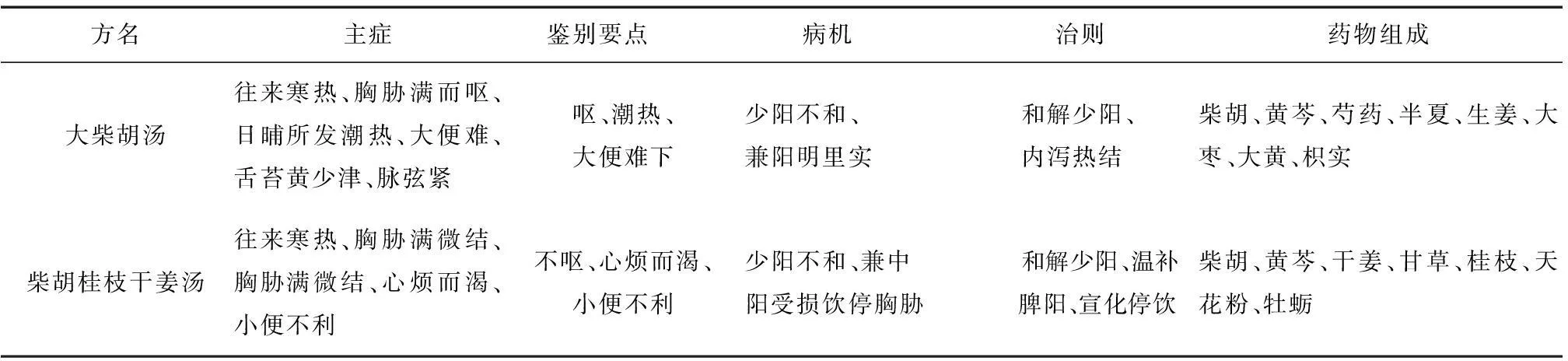

表4 大柴胡湯與柴胡桂枝干姜湯之鑒別

表之邪,諸藥相伍,共奏溫中止瀉,佐以解表之效。此二方雖均由太陽病誤下所致,葛根芩連湯治療表證未解,協熱而利;桂枝人參湯治療表證未解,虛寒而利,為一對對偶統一方劑。見表3。

4大柴胡湯與柴胡桂枝干姜湯

104條:“傷寒十三日不解,胸脅滿而嘔,日晡所發潮熱……潮熱者,實也……”

136條:“傷寒十余日,熱結在里,復往來寒熱者,與大柴胡湯。”

147條:“傷寒五六日,已發汗而復下之,胸脅滿微結,小便不利,渴而不嘔,但頭汗出,往來寒熱,心煩者,此為未解也,柴胡桂枝干姜湯主之。”

按如上表所示,大柴胡湯與柴胡桂枝干姜湯均有和解少陽之功效。大柴胡湯用于治療少陽不和與陽明腑實的證候。治療當和解少陽,內瀉熱結。方中以小柴胡湯去人參、甘草和解少陽,而不益氣以助邪,加入大黃、枳實瀉熱通便。諸味相協,共奏和解少陽,內瀉熱結之功。柴胡桂枝干姜湯用于治療邪陷少陽,中陽受損,水飲內停之證。太陽表證,汗下不當,而導致邪陷少陽,故見往來寒熱,胸脅滿微結;中陽受損,水飲內停,則小便不利;胃中津少,則口渴,胃氣不逆,則不嘔,內有郁熱,則心煩等。治療當和解少陽,溫補脾陽,宣化停飲。方中以柴胡、黃芩和解少陽;干姜、甘草溫補脾陽,溫化水濕;桂枝通陽化飲;天花粉養陰生津;牡蠣散氣機之凝結。諸藥相伍,共奏和解少陽,溫補脾陽,宣化停飲之效。二方比較,大柴胡湯和解少陽兼以瀉熱通里,柴胡桂枝干姜湯和解少陽兼以溫補脾陽,為一對對偶統一的方證。見表4。

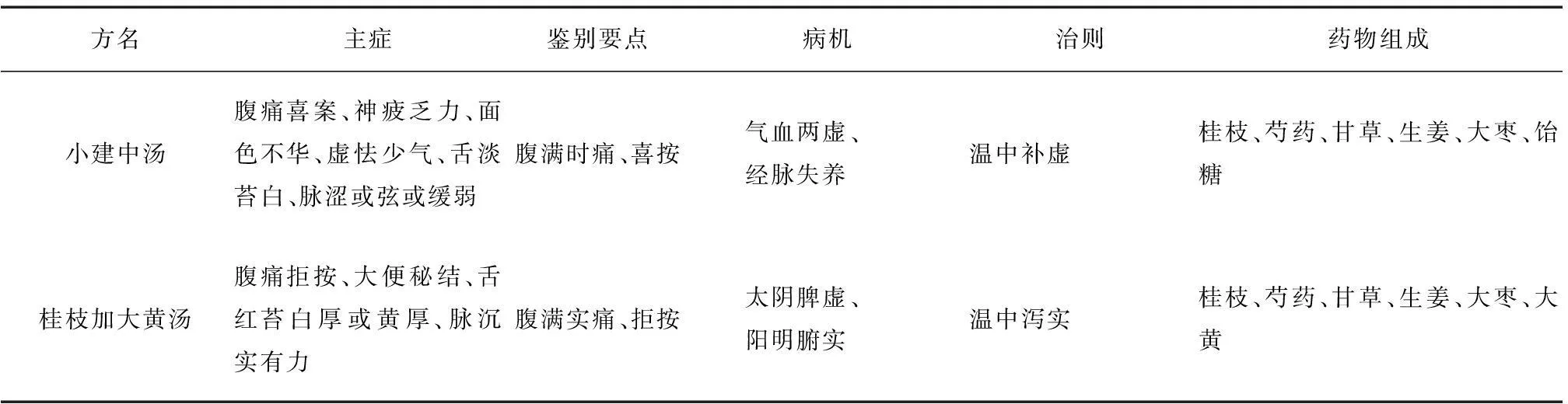

5小建中湯與桂枝加大黃湯

100條:“傷寒,陽脈澀,陰脈弦,法當腹中急痛,先與小建中湯……。”

279條:“本太陽病,醫反下之,因而腹中急痛,屬太陰也,桂枝加芍藥湯主之;大實痛者,桂枝加大黃湯主之。”

按小建中湯與桂枝加大黃湯均治療腹痛,但病機卻有所不同。279條論述太陽表證誤用下法,邪陷太陰脾經,脾經氣血失和的證候,方用桂枝加芍藥湯疏通經脈,和里緩急,本方實為桂枝湯倍芍藥,加大芍藥用量以增強其緩急止痛的作用。桂枝加芍藥湯證并無明顯偏虛偏實,但如果出現“陽脈澀,陰脈弦”,則提示土虛木乘,氣血不足,故在桂枝加芍藥湯的基礎上加飴糖以溫補中焦,益氣養陰,飴糖味甘,并可緩肝止痛;若出現“大實痛”,為陽明里熱里實的證候,此時在桂枝加芍藥湯的基礎上加大黃,以通腑瀉實。二方比較,主證雖均有腹痛,小建中湯溫中補虛,桂枝加大黃湯溫中瀉實,為一對對偶統一的方證。見表5。

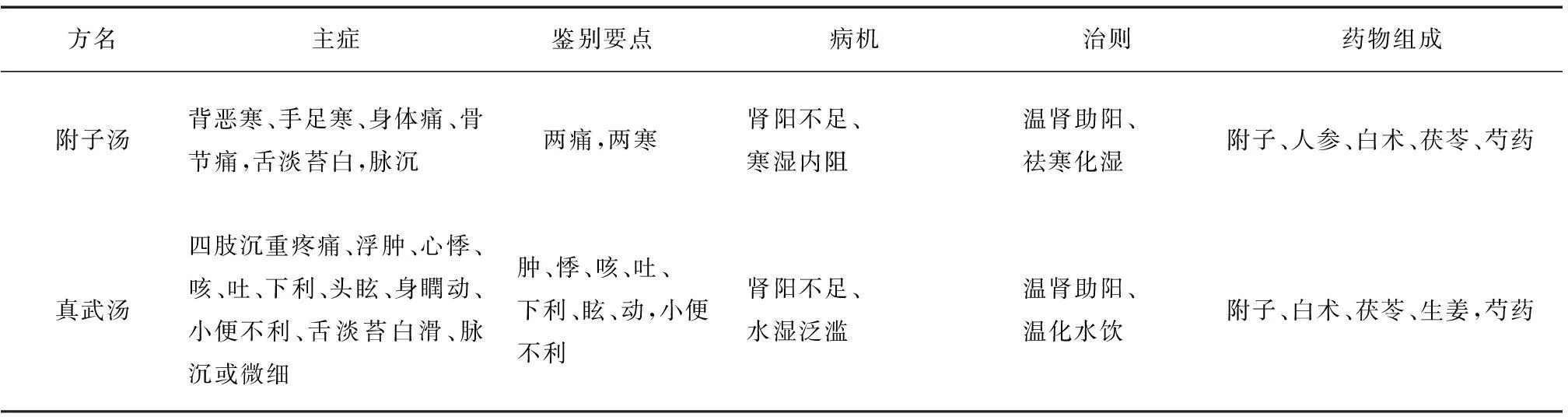

6附子湯與真武湯

304條:“少陰病,得之一二日,口中和,其背惡寒者,當灸之,附子湯主之。”

305條:“少陰病,身體痛,手足寒,骨節痛,脈沉者,附子湯主之。”

82條:“太陽病發汗,汗出不解,其人仍發熱,心下悸,頭眩,身瞤動,振振欲擗地者,真武湯主之”。

316條:“少陰病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此為有水氣。其人或咳,或小便利,或下利,或嘔者,真武湯主之。”

按附子湯與真武湯均用治腎陽不足,主癥均有肢體疼痛。但附子湯的身體痛、骨節痛為腎陽虛衰,肌膚失溫,寒濕凝滯于肌膚骨節所致;背惡寒,手足寒為腎陽虛衰,四末失溫所致;其病機為腎陽不足,內有寒濕,故治療以附子、人參溫補元陽;白術、茯苓健脾除濕;芍藥緩急止痛。真武湯主癥復雜,但其總由水邪變動不居所致,水邪侵漬四肢可見四肢沉重疼痛;水氣凌心可見心悸;水邪煩肺可見咳;水邪侵漬胃腸可見或吐或利;水邪上冒清陽可見頭眩;陽虛氣化失司,則小便不利;陽不攝陰則大便下利。故以附子溫腎化水,溫脾利水;白術、茯苓健脾利濕;生姜伍附子以溫陽祛寒,伍白術、茯苓溫散水濕;白芍養陰血而緩急止痛。附子湯治療腎陽不足,內有寒濕,真武湯治療腎陽不足,內有寒水,為一對對偶統一的方證。

本文對《傷寒論》中六組具有對偶統一規律的方劑進行了總結與分析,此外尚有豬苓湯與真武湯、麻黃湯與桂枝湯等。對偶統一是《傷寒論》的一大特色,運用對偶統一的思維方法對學習仲景辨證論治理論及提高臨床辨證準確性有著積極的作用。

表5 小建中湯與桂枝加大黃湯之鑒別

表6 附子湯與真武湯之鑒別

參考文獻

[1]曾天德.《傷寒論》對偶統一觀[J].吉林中醫藥,2007,27(6):1-3

[2]李文瑞,李秋貴.傷寒論湯證論治[M].北京:中國科學技術出版社,2000:36-42

[3]熊曼琪.傷寒學[M].北京:中國中醫藥出版社,2003:59-64

(本文編輯:董歷華)

·爭鳴·

(收稿日期:2014-05-16)

作者簡介:石楊(1984-),女,本科,主治醫師。研究方向:呼吸及消化系統疾病的中西醫結合治療。E-mail:chiseshengzhan@sina.com

【中圖分類號】R222.16

【文獻標識碼】A

doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2015.03.026