173例顳葉癲癇手術并發癥分析

曾蔚,賀星惠,楊治權,王延金,楊轉移,劉定陽(.中南大學湘雅醫院手術室,湖南長沙40008;.中南大學湘雅醫院神經外科,湖南長沙40008)

173例顳葉癲癇手術并發癥分析

曾蔚1,賀星惠2,楊治權2,王延金2,楊轉移2,劉定陽2

(1.中南大學湘雅醫院手術室,湖南長沙410008;2.中南大學湘雅醫院神經外科,湖南長沙410008)

摘要:目的分析難治性顳葉癲癇手術的并發癥。方法回顧性分析2006年8月-2014年12月中南大學湘雅醫院神經外科173例顳葉癲癇手術患者的并發癥。結果累計并發癥15例(8.67%),其中顱內感染2例(1.16%),對側肢體癱瘓3例(1.73%),顱內血腫再次手術5例(2.89%)(4例為手術腔內血腫,1例為顱內電極相關性血腫),動眼神經損傷2例(1.16%),腦積水行腦室腹腔分流術2例(1.16%)(術后合并顱內血腫再次手術),面神經額支損傷1例(0.58%)。結論顳葉癲癇手術是一種安全的治療方法,但存在一定的并發癥,在術前評估中,要充分權衡手術的利弊。

關鍵詞:顳葉癲癇;難治性癲癇;手術治療;并發癥

目前,顳葉癲癇是手術治療效果最好,并發癥最少的一種癲癇類型[1-2]。但作為一種外科治療方案,仍然有一定的風險性。特別是顳葉內側,解剖結構復雜[3],操作不慎可引起嚴重并發癥。但目前國內外對其并發癥的報道并不多見,國內文獻報道對其并發癥或是輕描淡寫,或是語焉不詳。本實驗選取2006 年8月-2014年12月行顳葉癲癇手術患者173例,其中出現外科并發癥15例,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取2006年8月-2014年12月經手術治療的顳葉癲癇患者173例。其中男性117例,女性56例;年齡2~54歲,平均23.9歲;病程1個月~35年。

1.2手術治療標準

顳葉有明確病變患者,通過腦電圖檢查該病變與癲癇發作關系密切者,通過3~6個月的短期治療后仍有發作者,患者愿意即可手術治療;對于MRI疑為腫瘤病變者,可直接手術治療;對于無明確病變,或除海馬硬化而無其他影像學異常者,須經過>2年,≥2種嚴格的藥物治療無效或仍有較多發作時才考慮手術。

1.3手術前評估

所有患者行頭部磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)平掃或增強掃描,必要時行特殊序列掃描,部分患者必要時行頭部計算機斷層顯像(computed tomography,CT)掃描。2006~2009年,考慮為腫瘤患者結合病史直接手術;2010~2013年,所有患者予以長程腦電圖檢查;2014年,定位困難患者行顱內皮層電極及深部電極檢查。所有患者行記憶力和智力檢查。非腫瘤且定側困難47例患者行頭部正電子發射計算機斷層顯像(positron emission-computed tomography,PET-CT)檢查,7例行正電子發射磁共振成像positron emission-magnetic resonance imaging,PET-MRI)檢查。

2 結果

2.1手術方式

根據不同的病變部位選擇不同的手術方式。本組患者手術方式最多的是經側裂選擇性杏仁核海馬切除(26例)或加病變切除術(37例)共計63例,其次是前顳葉切除術(58例),然后依次為顳葉病變切除術(28例)、顳極切除術(8例)、顳葉切除+其他腦葉病變切除術(5例)、顳葉疤痕組織切除術(5例)、顳葉裁剪式切除(3例)、多腦葉病變切除術(2例)、顳葉囊腫造瘺術(1例)。

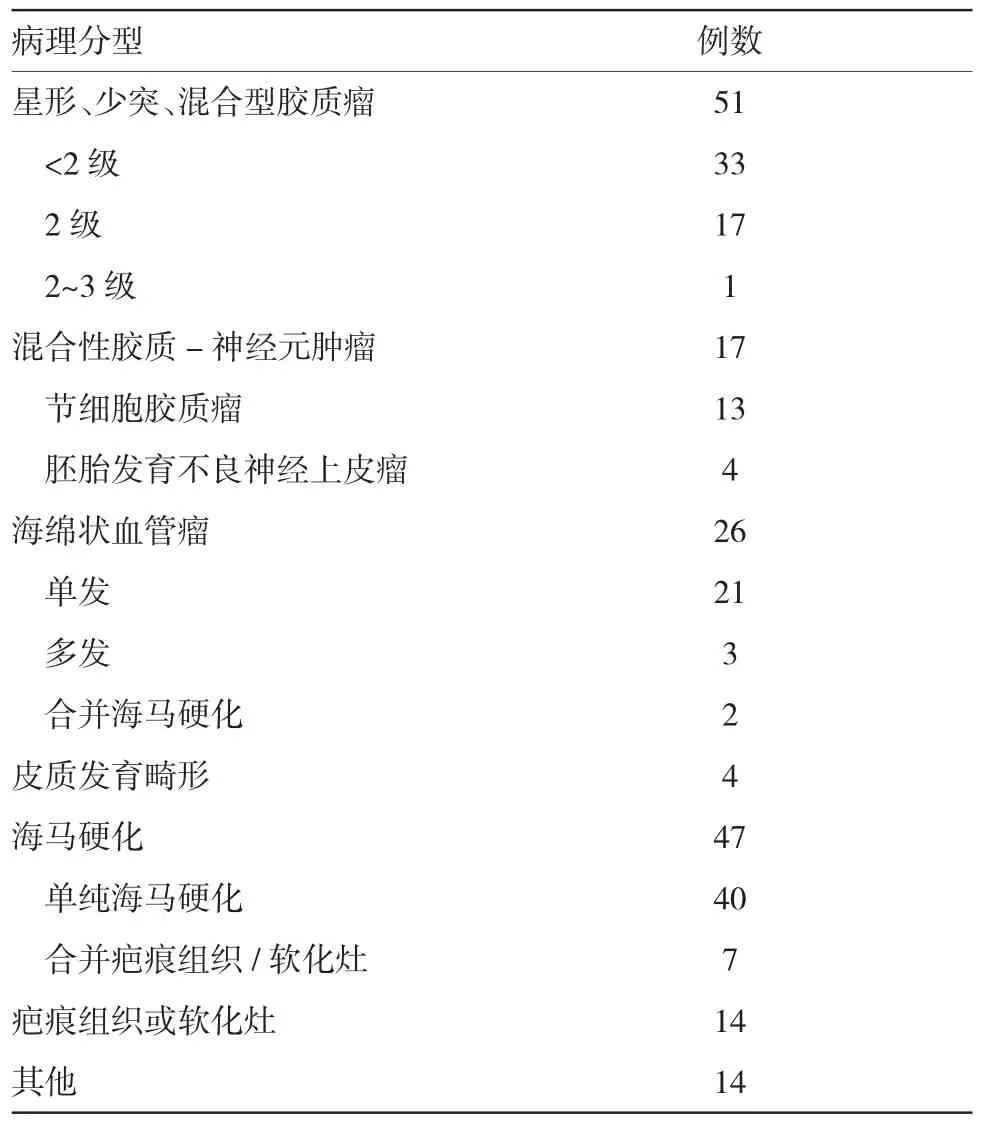

2.2病理分型

本組患者的病因以腫瘤為主,其中神經上皮性腫瘤68例(包括星形膠質細胞瘤、少突細胞膠質瘤和混合性膠質瘤51例),混合性膠質-神經元腫瘤17例,其次為海馬硬化47例。見附表。

2.3并發癥

顱內感染2例(1.16%),經加強抗菌治療后治愈。對側肢體癱瘓3例(1.73%),經康復治療后2例下肢肌力恢復正常,但上肢遠端肌力2、3級;1例因年齡小,除手指活動稍差外,其余恢復正常。動眼神經損傷2例(1.16%),其中1例為動眼神經表面的蛛網膜出血,止血時損傷,2個月后完全恢復;術中完全斷裂1例,因為腫瘤將動眼神經完全包裹,并且腫瘤與神經間無明顯界限,在切至動眼神經入硬膜處時發現斷裂。顱內血腫再次手術5例(2.89%),其中4例為手術腔內血腫,1例為顱內電極相關性血腫,手術后24 h即出現。腦積水行腦室腹腔分流術2例(1.16%),為合并顱內血腫再次手術。面神經額支損傷1例,術后3個月基本恢復。

附表 173例顳葉癲癇患者的病理分型 例

3 討論

顳葉癲癇手術的并發癥有兩類:①與外科手術相關,如術后血腫和感染;②與顳葉神經功能相關,如記憶力和認知功能。本文僅對手術相關的并發癥進行分析和討論。對于顳葉難治性癲癇,經隨機對照試驗說明外科治療是有效的,其有效率約為75%[4]。雖然外科治療是安全和有效的,但手術本身并非無風險,隨著技術進步,特別是神經影像、神經導航和麻醉技術的進步,外科治療技術也會隨之改進,其手術風險和并發癥進一步降低。但作為一種外科治療方法,顳葉癲癇的手術治療必定存在相應的風險。

手術死亡是最可怕的并發癥,但在顳葉癲癇手術的文獻中發生率極少。TANRIVERDI等[5]報道加拿大蒙特利爾神經病學研究所1979年-2006年分別行顱內電極植入和癲癇外科手術491和1905例,無死亡病例發生。GEORGIADIS等[6]總結20種顳葉癲癇手術方式,共3 018例患者,僅1例患者出現死亡,分析其死亡原因為患者術后嚴重頭痛出現通氣不足,因缺氧所致的腦損害是導致死亡的主要原因。本研究中173例患者無死亡發生,推測顳葉癲癇手術死亡發生的可能性較低。

本研究中,需要外科處理的血腫5例(2.89%),其中與癲癇外科切除相關的血腫4例(2.3%);發生部位在手術腔內,與顱內埋藏電極相關的血腫1例,其發生在硬膜外及硬膜下,硬膜外的出血量比硬膜下多,硬膜下主要位于電極與硬膜間。文獻報道的需要手術處理的血腫發生率約為1.2%~4.9%。血腫出現的位置多在手術腔內,多為急性出現,發生在術后24 h內,之后逐漸增加。有報道稱遠隔部位小腦出現硬膜下血腫的發生率為4.9%[7],發生遠隔部位血腫的原因可能與術中腦脊液流失過快有關。加拿大蒙特利爾神經病學研究所的患者中,顱內電極和癲癇手術的血腫發生率分別為0.8%和0.7%[5]。術后血腫發生經積極處理,一般不會導致永久的并發癥,本組無一例血腫術后出現永久并發癥,文獻中也未見因血腫致患者死亡的報道[1,5,7]。顳葉癲癇與外側裂關系密切,經側裂手術常見的并發癥是血管痙攣,甚至引起腦梗塞。有學者發現,經外側裂手術患者,術后顳葉腦梗塞的發生率達47.9%(23/48),而額葉腦梗塞為10.4%(5/48),這些血管性并發癥與局灶性神經功能缺失并無相關性。68.5%(37/54)的梗塞患者術后1年內無癲癇發作(EngelⅠ級)。令人略感意外的是,有梗塞患者術后無癲癇發作(EngelⅠ級)的概率比無梗塞患者高3.8倍;有梗塞患者發生語言方面并發癥的概率比無梗塞患者高;兩組患者其他方面比較差異無統計學意義[8]。

術后腦積水也是常見的并發癥之一,兒童比成人需要處理的腦積水發生率高[9]。術后需要外科處理的腦積水發生率為0.1%~7.1%[4,7,9]。本研究中,2例外傷性癲癇患者術后出現手術腔內血腫,行血腫清除后出現腦積水,后行腦室腹腔分流術,術后無癲癇發作,恢復良好。其原因可能與既往腦外傷及本次手術的血腫有關。既往有腦外傷的患者中,蛛網膜下腔出血使一部分蛛網膜顆粒阻塞,腦脊液回流至靜脈的代償能力下降,至癲癇手術時,再次蛛網膜下腔出血使腦脊液循環代償功能喪失,出現腦積水。因此,對腦外傷所致的癲癇患者在手術時,更應徹底止血,必要時放置術區引流管,盡量將血性腦脊液引流干凈,避免腦積水的發生。

顱內細菌性感染和無菌性腦膜炎也是顳葉癲癇手術常見的并發癥,加拿大蒙特利爾神經病學研究所的術后感染率為1.8%(顱內電極)和1.0%(癲癇手術),總的來說顱內電極植入比癲癇外科手術的術后血腫和感染發生率高[5,7]。依據筆者經驗,只要處理恰當,不會出現永久的感染后并發癥,這與其他顱內感染結局不同,其原因可能與癲癇患者的年齡較小、無相應的合并癥有關。文獻報道的皮膚傷口感染和骨瓣溶解在研究中未發生。本組1例動眼神經斷裂與腫瘤關系密切,與癲癇的腦組織關系不大,應歸于腫瘤的并發癥。對經驗豐富的醫師來說,血腫和偏癱的并發癥是極少發生的[5,10],BANDT等[10]報道76例顳葉癲癇患者,無一例血腫發生,也無顱內感染,僅有2例出現術后短暫性失語。

總之,顳葉癲癇手術是一種安全的治療方法,但作為外科手術,仍存在一定的并發癥。因此,在術前評估中,要充分權衡手術的利弊。當患者選擇手術治療時,必須充分告知患者可能出現的風險及程度,在風險和效果間進行選擇。

參考文獻:

[1]譚啟富,孫克華,孫康健. 76例顳葉癲癇手術治療的結果[J].中華神經外科雜志, 1996, 12(6): 342-343.

[2]楊梅華,安寧,劉仕勇,等. 189例顳葉癲癇手術療效分析[J].立體定向和功能性神經外科雜志, 2008, 21(3): 136-139.

[3]譚啟富,孫克華,孫康健,等.顳葉的局部解剖與癲癇的手術治療(顳葉切除術的一些改進)[J].解剖與臨床, 1999, 4(1): 16-18.

[4] VALES FL, REINTIES S, GARCIA HG. Complications after mesial temporal lobe surgery via inferior temporal gyrus approach[J]. Neurosurg Focus, 2013, 34(6): 2.

[5] TANRIVERDI T, AJLAN A, POULIN N, et al. Morbidity in epilepsy surgery: an experience based on 2449 epilepsy surgery procedures from a single institution[J]. J Neurosurg, 2009, 110(6): 1111-1123.

[6] GEORGIADIS I, KAPSALAKI EZ, FOUNTASHS KN. Temporal lobe resective surgery for medically intractable epilepsy: a review of complications and side effects [J]. Epilepsy Research and Treatment, 2013, DOI: 10.1155/2013/752195.

[7] HADER WJ, TELLEZ-ZENTENO J, METCALFE A, et al. Complications of epilepsy surgery: a systematic review of focal surgical resections and invasive EEG monitoring[J]. Epilepsia, 2013, 54(5): 840-847.

[8] MARTENS T, MERKEL M, HOLST B, et al. Vascular events after transsylvian selective amygdalohippocampectomy and impact on epilepsy outcome[J]. Epilepsia, 2014, 55(5): 763-769.

[9] TEBO CC, EVINS AI, CHRISTOS PJ. Evolution of cranial epilepsy surgery complication rates: a 32-year systematic review and meta-analysis a review[J]. J Neurosurg, 2014, 120(6): 1415-1427.

[10] BANDT SK, WERNER N, DINES J, et al. Trans-middle temporal gyrus selective amygdalohippocampectomy for medically intractable mesial temporal lobe epilepsy in adults: seizure response rates, complications, and neuropsychological outcomes[J]. Epilepsy Behav, 2013, 28(1): 17-21.

(童穎丹編輯)

[通信作者]楊治權,E-mail:y66406914@163.com

收稿日期:2015-04-23

文章編號:1005-8982(2015)23-0110-03

中圖分類號:R651.11

文獻標識碼:B