區域旅游業可持續發展策略研究

——以四川省華鎣市為例

張 華 游文靜

(西華大學經濟與貿易學院 四川成都 610039)

區域旅游業可持續發展策略研究

——以四川省華鎣市為例

張 華 游文靜

(西華大學經濟與貿易學院 四川成都 610039)

旅游業是一項新興產業,對區域經濟的拉動作用十分明顯。本文以華鎣市為例,分析了華鎣市旅游業發展中存在的問題,提出了有效開發與保護華鎣市旅游資源和充分發揮旅游業經濟功能的針對性措施。

區域旅游;民俗旅游;可持續發展;華鎣

隨著我國社會經濟的不斷進步,區域旅游業得到了快速發展,對區域經濟的拉動作用越來越明顯,也逐漸成為地方經濟發展的重要支撐點。對于一定的區域來說,發展旅游的真正目的是為了滿足整個社會乃至個人全面發展的需求,以經濟、社會、環境三大效益的最佳實現為終極目的[1]。華鎣市位于四川盆地東北部廣安市境內,自然風光、人文景觀和民俗文化旅游資源豐富,交通便利,距成都市300余公里,距重慶市100多公里,公路網密度大,是川東地區重要的旅游目的地,也是川渝兩地交通十分便捷的休閑旅游地。但是,華鎣市旅游業的發展現狀與其優秀的資源稟賦并不相稱,沒有很好帶動當地交通、商貿、餐飲、酒店、娛樂、食品加工等行業齊頭并進,沒有有力推動地方經濟快速均衡發展。因此,研究華鎣市旅游業可持續發展策略十分必要:既可促進區域旅游業的發展,也能為區域旅游業可持續發展提供借鑒。

一、華鎣市旅游業發展的現狀

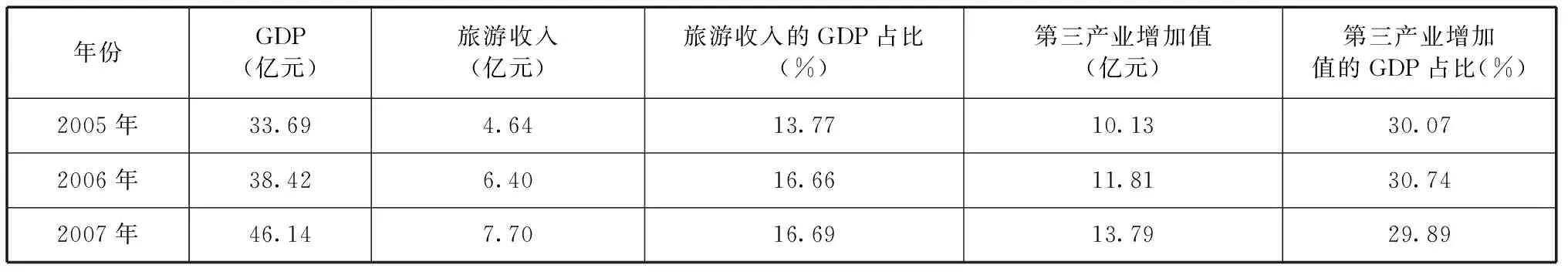

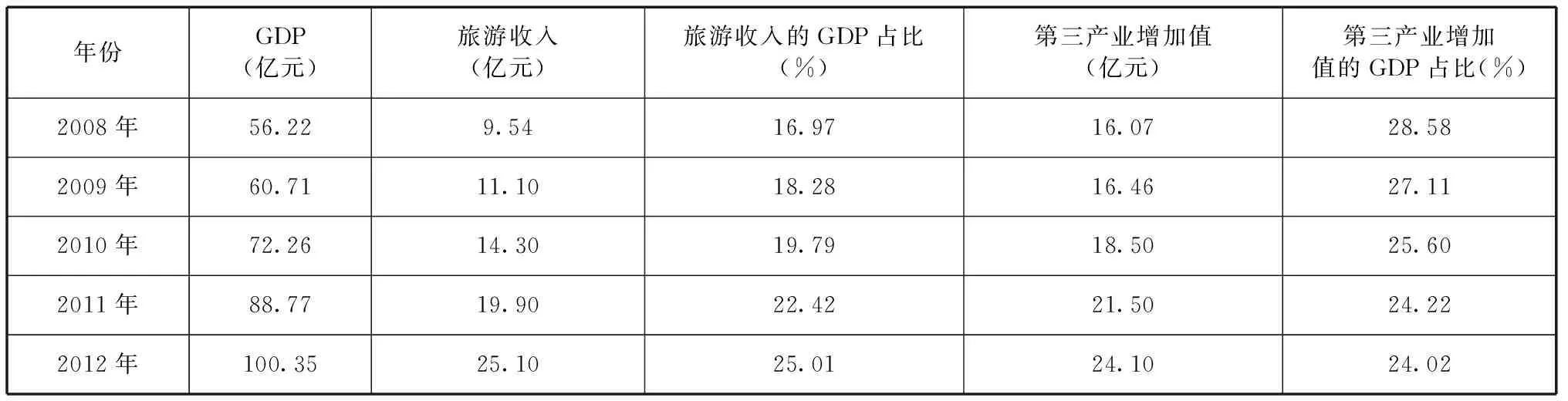

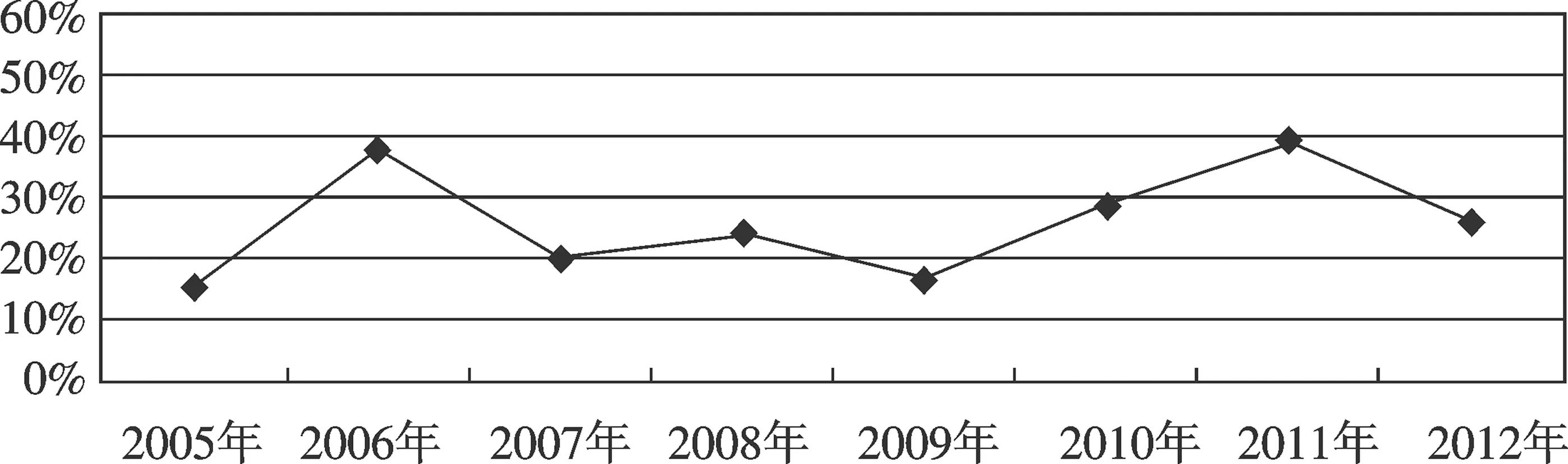

(一)發展速度較快,旅游收入占比不斷提升

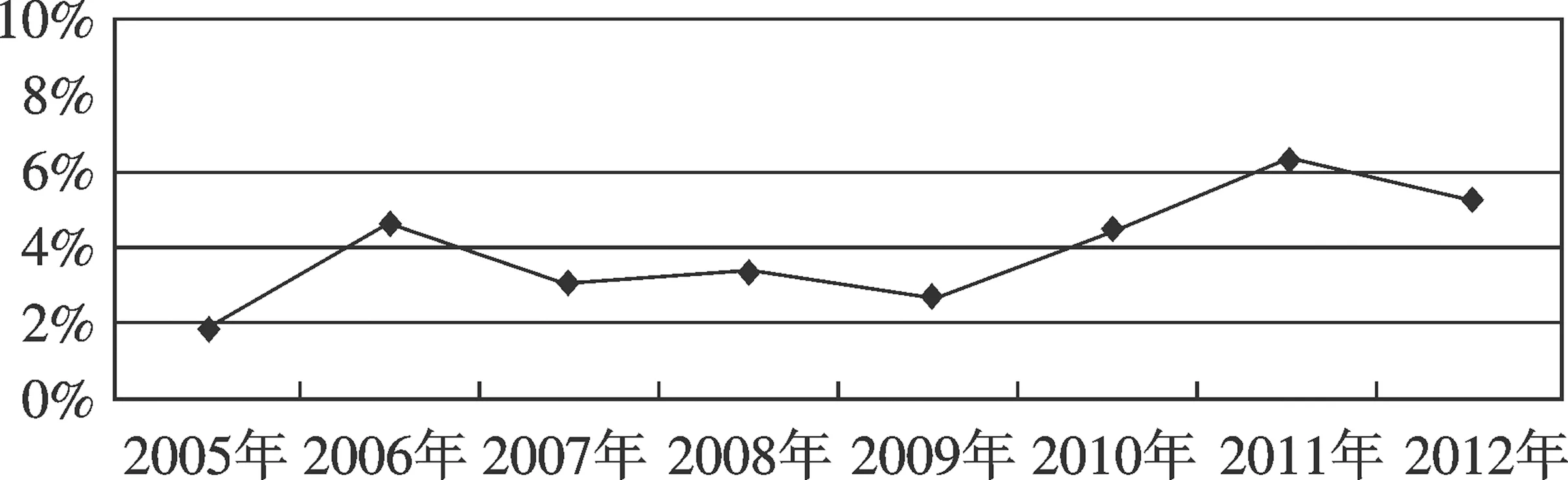

華鎣市旅游業自20世紀90年代開始發展,受收入水平和消費觀念的影響,旅游收入只占當地GDP很少的部分。進入21世紀后,尤其是近年來,隨著社會經濟的發展,人們的收入水平、生活質量不斷得到提高和改善,休閑旅游逐漸成為人們生活方式的常態。休閑旅游既帶動了華鎣市休閑產業的快速發展,也為華鎣市消費市場注入了新活力,促使華鎣市由資源型城市向旅游型城市轉變。從同比增長看,華鎣市2012年的旅游收入為25.1億元,是2005年的5.4倍,而華鎣市2012年的第三產業增加值只有2005年的2.38倍(見表1),這說明華鎣市旅游業的發展速度快于第三產業。從GDP占比看,華鎣市2005-2012年的旅游收入占比持續增長,在2012年甚至超過了第三產業的占比,說明旅游業對地方經濟的發展具有十分重要的作用。從旅游收入對GDP的貢獻看,雖然華鎣市的旅游收入貢獻率存在小幅波動,但其2012年5.18%的貢獻率超出四川省平均水平1.7個百分點(圖1),反映了華鎣市旅游業在地方經濟發展的拉動作用。

表1 2005-2012年華鎣市GDP、旅游、第三產業情況

續表1

數據來源:《華鎣市國民經濟和社會發展統計公報》。

圖1 2005-2012年華鎣市旅游收入貢獻率

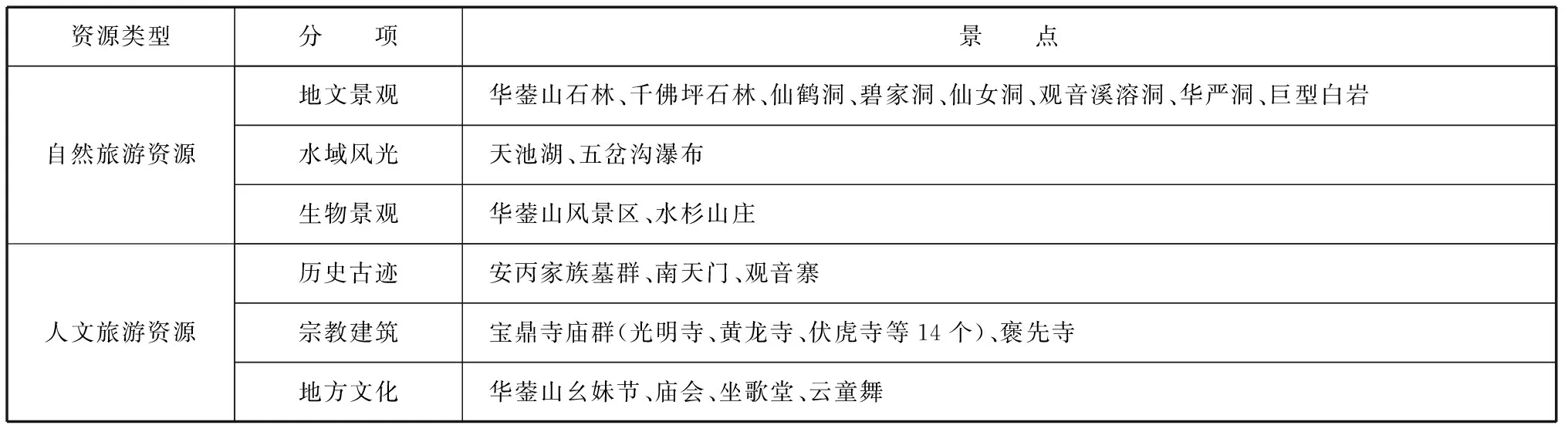

(二)旅游資源豐富,旅游產品類型日益增多

華鎣市旅游資源豐富,集自然山水風光、革命戰爭文化、考古文化、民俗文化、宗教文化于華鎣山①一身,旅游景區景點約占幅員面積的50%(表2)。華鎣市旅游資源分布相對集中,為旅游業增添了更多的主題元素和看點,便于集中連片開發和打造出更多的旅游產品,有利于增加旅游產品類型,延伸旅游產業鏈條,增強景區的吸引力,以及滿足游客旅游的不同需求。因此,華鎣市旅游資源具有很高的旅游經濟潛在價值。此外,草莓、葡萄園等特色農家采摘基地的打造,現代農業旅游產業園區的建設,瀕水休閑度假項目的上馬,戶外拓展訓練基地、滑雪場等的增添,為傳統觀光旅游融入了現代元素,提高了游客在旅游項目中的參與性。旅游產品類型的增多明顯延長了景區的旅游線路,擴大了華鎣市旅游的客源半徑,改變了傳統觀光旅游的單一形式,特別是夜間旅游項目的開發,延長了游客在旅游地的停留時間,大大增加了旅游消費。

表2 華鎣市旅游資源分類

資料來源:據華鎣市旅游局資料整理。

(三)民俗文化獨特,經濟拉動作用開始顯現

民俗旅游是旅游開發的一個新領域,也是當前旅游的一個新熱點。華鎣市主要有華鎣山幺妹節、廟會、坐歌堂三大民俗傳統文化,文化內涵獨特深厚,具有很高的旅游開發價值和經濟帶動效應。“華鎣山幺妹節”源于唐朝開始的滑竿抬幺妹活動,歷史悠久,在華鎣山區已流傳一千八百多年,[2]現在已逐步形成“朝山儀式”、“選幺妹”、“抬幺妹”、“背幺妹”、“搶幺妹”、“娶幺妹”、“滑竿抬幺妹競速賽”及“滑竿抬幺妹表演”等系列活動,是華鎣市獨特的民間傳統體育項目。滑竿抬幺妹集喜氣、帥氣、俊色于一身,具有特別的美學韻味,其表演過程通過上滑竿、起滑竿、顛滑竿、喊號子、逗樂子以及下滑竿等環節細化,形成完整的行為范式和文化情味。華鎣市從2004年舉辦“華鎣山幺妹節”以來,每年農歷3月都吸引了大量省內外游客前來爭睹漂亮的華鎣幺妹和彪悍的華鎣漢子,一屆比一屆熱鬧,大有萬人空巷、盛況空前的景象,并于2009年入選“中國·四川十大名節”,目前正在積極申報“中國非物質文化遺產保護項目”。華鎣山廟會是華鎣市獨有的特色文化,每年農歷二月十九、六月十九、九月十九舉行,其中以農歷六月十九的廟會最為盛大。每年廟會期間都有十余萬信眾和香客帶著祭品,抬著架香,舞著龍獅,跳著云童舞、黃龍纏腰、鋪地等民間舞蹈來到華鎣山寶鼎光明寺、高登山朝圣寺朝山拜佛。活動中不僅有大型的供天法會、放生法會、念佛七法會、放功德焰法會等佛法活動,也有民間藝人展示燈戲、儺戲等獨具地方特色的非物質文化遺產。“坐歌堂”是華鎣山民間的婚嫁習俗、獨特的民俗傳統文化,有著三千多年的歷史。坐歌堂是在姑娘出嫁前一天晚上,親朋好友聚集姑娘家,用歌聲祝賀新娘出嫁、代新娘傾訴離別娘家的依戀之情、教新娘嫁去婆家怎樣為人,媒人夸贊婆家的殷實,伴娘代新娘向父母兄長討取“添箱”等,歌曲結構簡單、語言通俗上口易記,有領唱、獨唱、對唱、齊唱等形式,歌詞內容極其廣泛,多為同曲異詞。華鎣市從2006年開始每年撥專款用于發掘、搶救、保護坐歌堂這一傳統民俗項目,并從2007年開始組織人員按原生態形式將其搬上舞臺。現在,坐歌堂已被四川省政府列入第一批省級非物質文化遺產保護名錄。這些民俗文化旅游資源的開發與保護,豐富了華鎣市旅游的文化內涵和活動形式,增添了文化魅力和旅游吸引力,也提高了游客游中的興奮度和游后的滿意度。如今,“小平故里行·華鎣山上游”已成為享譽國內外的知名旅游品牌,旅游業已成為華鎣市經濟增長的強大引擎。據華鎣市旅游局簡報,2013年國慶黃金周華鎣市七天共接待游客14.25萬人次,實現旅游綜合收入8835萬元,過夜游客4.5萬人次,占總人次的31.58%,一日游游客9.75萬人次,占總人次的68.42%。

二、華鎣市旅游業發展中存在的問題

(一)基礎配套設施薄弱

華鎣市曾經是一個以礦產資源開采為主的城市,大部分資源現在已趨于枯竭。礦產資源的大量開采,嚴重破壞了森林和植被,造成水土流失和下游水質污染,因此,華鎣市面臨著環境治理支出增大和經濟發展方式轉變的壓力。華鎣市城市建設總體上相對落后,基礎配套設施相對薄弱,缺少大型旅游休閑娛樂設施和場所,存在“吃、住、行、游、購、娛”產業鏈不完善、不配套的突出問題,游客不進城、不過夜現象十分嚴重,導致旅游綜合收入較少。從景區建設上看,雖然華鎣山按國家5A級、華鎣山洞中天河和寶鼎景區按國家4A級景區標準來完善景區功能、提升景區管理與服務水平,但總體上市場化資金運作水平不高,多元化投入不足,旅游基礎設施不完善,特別是各大景區間的交通通達性不高,在一定程度上影響了游客的旅游興致。從旅游交通運輸設施看,華鎣山寶鼎景區、華鎣山御臨河、大洪河等旅游公路建設因資金不足進展緩慢,影響了業主投資旅游景區建設的積極性,特別是華鎣山寶鼎旅游公路遲遲不能建成,嚴重制約了景區建設的推進。從旅游接待服務設施看,華鎣市除城區有一些住宿、餐飲、購物等旅游設施外,其余地方的吃、住、行、購等服務設施的檔次低、類型少、可選擇余地小,不能滿足游客的多層次需求。從旅游產品類型看,華鎣市的旅游產品以自然和人文觀光旅游為主,休閑度假產品和體驗娛樂型旅游產品偏少,開發水平較低,類型單一,未形成嵌套立體狀的旅游產品結構體系,不能滿足旅游市場對觀光、休閑、娛樂、度假、體驗、教育、商務、會議等多元化多層次消費的需求,旅游消費水平低,旅游拉動經濟發展效應不明顯。從夜間旅游娛樂環境設施看,旅游目的地的停留時間一般不超過2夜,雖然華鎣山石林景區內有滑雪場、CS戶外拓展訓練基地,但景區內可參與的夜間娛樂休閑旅游項目較少,導致游客僅僅停留在觀光旅游層面,過夜游客比例不大,中遠程客源市場亟待拓展。吃、住、行、游、購、娛等基礎配套設施的缺少不但會影響游客的旅游決策,也會降低游客的旅游重游率。

(二)民俗旅游開發模式簡單

華鎣市民俗文化旅游資源的開發和保護總體上是成功的,為民俗旅游開發與發展提供了新的經驗,也為民俗文化的傳播與保護提供了新的渠道,但是這種開發模式更多地還是停留在靜態觀光即物質性產品開發層面,沒有更多采用動態體驗模式來充分發揮出品牌優勢。華鎣市充分利用當地獨特的民間傳統體育項目資源連續舉辦“中國華鎣山幺妹節”,達到了“古今結合,體經聯姻”的目的,打造出廣大群眾非常喜愛的四川獨特的民間體育文化品牌,但是游客更多的是看客,很少真正體驗到“華鎣山滑竿抬幺妹”強烈的競技性、豐富的歷史文化和獨特的美學內涵。華鎣山廟會、坐歌堂的開發模式也基本屬于靜態觀光模式,對游客的吸引力自然大打折扣。實際上,靜態開發模式為游客提供觀賞和審美,能讓游客開闊視野,增長見識,但缺乏游客的參與體驗環節,不能讓游客全方位多渠道了解和體驗民俗旅游的趣味與價值,從而會降低游客的感知利得,削弱該旅游項目的吸引力,不利于當地旅游業的持續發展。而以游客參與或半參與特定活動的動態體驗模式在旅游市場中吸引力大,社會經濟效應明顯,已逐漸成為民俗文化旅游開發的主流模式[3]。因此,在民俗旅游開發中要特別注意旅游需求從單純的走馬觀花式觀光層面向追求綜合性旅游體驗層面發展、從團隊旅游向自助旅游發展、從物質性產品享受向追求精神文化陶冶發展的趨勢。

(三)旅游形象定位不清晰

旅游形象定位是指旅游開發地為使被定位對象攀上已存在游客心中的形象階梯,能被游客認知的某種形象設計[4]。旅游形象會對游客的總體概念、感知、情感和觀點產生重要影響,是游客旅游動機與決策成行的關鍵性因素。華鎣市旅游業目前主要打造的是“紅色旅游”、“生態休閑度假旅游”、“宗教文化旅游”三大旅游品牌,即“紅”“綠”并舉的策略。從“紅色之旅”來看,華鎣山的“紅色游擊隊文化”與鄰近的重慶歌樂山紅色文化和廣安市的鄧小平故居紅色文化有同質化特點,但知名度更低。從“綠色之旅”來看,華鎣山的喀斯特地貌景觀難以同重慶武隆的知名度和資源品位進行比較。因此,華鎣市僅從紅、綠兩種資源進行旅游形象定位是不具獨特性和吸引力的。據筆者實地調查,游客對華鎣的感知形象主要集中于紅色文化旅游,這說明華鎣市紅色旅游具有較大的影響力和開發潛力,而其他旅游資源所占的市場份額不足,知名度不高(表3)。因此,華鎣市旅游形象定位應當立足現有的市場影響力,結合華鎣市良好的自然旅游資源、人文旅游資源、民俗文化資源,特別突出生態休閑度假旅游。

表3 旅游者對華鎣市旅游的感知形象

資料來源:據筆者實地調查數據。

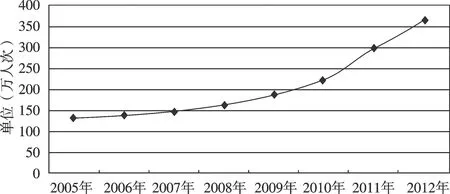

(四)旅游經濟效益較低

旅游經濟效益是指旅游經濟活動中投入與有效產出之間的對比關系,包括旅游經濟凈收益和旅游經濟效率兩方面,一般采用旅游人次、旅游收入、停留時間、旅游消費結構等指標進行衡量。從旅游人次看,華鎣市2012年的旅游接待人數為364.32萬人次,是2005年的2.79倍,總體呈持續增長趨勢,其中2008年到2012年的增長速度明顯快于前4年(圖2)。從旅游收入和旅游消費看,旅游收入增長率受其他經濟要素的影響波動較大(圖3),華鎣市的旅游收入一年比一年多,在GDP中的占比越來越大(表1),但是華鎣市2005-2012年的人均旅游消費分別為355元、463元、532元、598元、593元、653元、668元、690元,最高的690元與同期全國國內平均水平的768元相比還有很大提升空間。從停留時間看,據華鎣市旅游局調查數據,到華鎣山旅游的游客平均滯留時間為1-2天,平均消費100-200元/人,這種結果說明華鎣市旅游吸引力不高,總體旅游消費水平低。從旅游消費結構看,以交通和門票花費為主,其他方面花費的比例均較少,尤其是娛樂及購物方面的花費較低,這不利于充分發揮旅游作為一個綜合產業對區域經濟的拉動作用,也不利于華鎣市旅游業持續發展。可見,華鎣市優秀的旅游資源稟賦與其創造的經濟價值存在較大反差。

圖2 2005-2012年華鎣市旅游接待人次

圖3 2005-2012年華鎣市旅游收入增長率

三、發展華鎣市旅游業的策略

(一)加強旅游基礎設施建設,加強區域內外合作

發展旅游業不僅可以增加地方政府的財政收入,還可以關聯帶動其他產業的發展。旅游基礎設施是發展旅游業不可缺少的物質基礎,直接關系到游客旅游目的地的環境與質量,直接關系到旅游業的持續發展。旅游的吃、住、行、游、娛、購六大要素均涉及旅游基礎設施建設,需要投入大量資金改善旅游環境,不斷提高旅游產品的質量與檔次。旅游基礎設施的增加和完善會進一步推動旅游業的發展。因此,政府在改善華鎣市旅游基礎設施方面應當給予更多的資金支持,從根本上解決旅游景區可進入性差的問題,形成區域內旅游環線,讓更多游客增加安全、快速、舒適的感覺。在區內旅游資源開發方面,一要改變景區開發各自為政的現狀,由華鎣市統一規劃,打造整體旅游環境,樹立良好的全國優秀旅游城市形象;二要推進旅游景區的酒店、餐飲、娛樂等基礎配套設施建設,完善旅游服務功能,緩解季節性供求矛盾,最大限度地滿足游客的個性化需求。在區域旅游合作方面,應加強與鄰近旅游景區的聯絡與聯系,加大區域間旅游產業要素整合,加快融入成渝經濟區,通過區域旅游聯動開發方式[5]整合旅游資源,爭取做到與鄰近旅游景區互為客源地和目的地,打通區域間客源的阻隔與遮蔽,建立區域旅游經濟聯盟[5],打造川東渝北旅游新干線,培育成渝經濟區域內精品旅游線路,擴大旅游輻射范圍,形成區域間旅游業發展的規模互動效益,實現區域合作共贏。

(二)改變民俗旅游開發模式,增添游客參與項目

民俗文化旅游資源開發形式和模式的選擇都是為了多層次挖掘內涵,多形式展現特色,目的在于為游客提供多形式、多內容、多檔次、多元化的旅游產品。民俗旅游在開發形式上一般有自然、復古、集錦、物化、活動等方式,在開發模式上一般選擇靜態開發與動態開發相結合的模式,在開發產品上一般以主題公園、生態博物館、民俗風情園、古村古寨、節慶廟會等來表現。華鎣山幺妹節、廟會、坐歌堂等民俗文化旅游資源的開發應堅持多元開發,培育多種類型的市場主體[7],注意在開發形式、模式、產品上多下功夫,增添更多的項目讓游客多方位多方式觀賞、參與、體驗華鎣市的民俗文化,促進華鎣市旅游由觀光游覽向休閑度假快速轉變。在華鎣民俗旅游活動開展過程中,要著力打造旅游文化娛樂項目,形成旅游文化產業鏈,不能讓游客只當看客,還要讓他們成為住客,可以品、評、鑒等形式邀請游客參與進來,讓游客在活動中體驗川東滑竿的獨特性,體味華鎣民俗文化的內涵,感受華鎣傳統服飾的魅力,從而打造獨具地方特色的旅游產業,提升華鎣市旅游的吸引力,帶動民俗旅游商品的銷售,延長游客的停留時間,獲得更多更好的經濟效益和社會效益。

(三)樹立新的旅游形象,影響游客選擇決策

旅游形象的樹立,不僅關系到旅游開發地在旅游市場中能否占有一席之地,而且關系到游客在眾多的旅游目的地中如何決策。從華鎣市的旅游資源特征和周邊的競爭環境來看,華鎣市目前“紅”“綠”并舉的旅游形象定位存在遮蔽效應,一定程度上降低了游客對華鎣市旅游的關注度,削弱了華鎣市旅游對游客的吸引力。要使華鎣市旅游形象定位既體現當地的旅游資源特色,又不被周邊同質化旅游遮蔽,可以選擇以“紅色名山、生態華鎣”為核心理念的總體旅游形象,將華鎣市的革命文化(雙槍老太婆)、生態文化(森林公園、喀斯特景觀)、民俗文化(幺妹節、廟會、坐歌堂)和神秘文化(南宋文化、佛教文化)有機結合起來,以傳統革命圣地的影響力吸引游客,以參與體驗的民俗活動吸引游客,以優美舒適的生態休閑留住游客。實際上,只有獨特的旅游形象定位才能使華鎣市在同質化產品的激烈競爭中脫穎而出,才能對旅游者消費決策行為產生關鍵性影響,才能帶來現實的旅游客源。

(四)采用差異化競爭策略,多元細分旅游市場

旅游市場的差異化競爭策略是指旅游開發地利用自身的優勢為游客提供特別的產品,滿足游客不同的消費需求,從而增加旅游總收入。在目標客源分布細分上,應將重慶、成都、貴陽、西安、武漢作為一級目標市場,將廣安市、遂寧市、南充市、達州市作為二級目標市場,將鄰近縣市作為三級目標市場,將上海、廣州等沿海城市作為機會市場。在目標客源年齡細分上,應緊緊圍繞老年和青年兩個年齡階段,他們是華鎣市旅游的主體人群。在目標客源消費細分上,應以在職人員為主要目標,他們的消費水平普遍高于退休人員和學生等非在職人員。在目標客源時間細分上,退休人員和學生的時間約束小,來華鎣市旅游的可能性大。因此,應以華鎣山喀斯特地貌景觀、石林景觀和華鎣民俗文化為主體,按照銀發市場、學生市場、大眾市場和高端市場目標消費群體差異化設計旅游產品,全面激活旅游客源市場,把華鎣市建成川渝重要的生態休閑度假旅游勝地。

(五)充分利用新媒體,完善旅游營銷方式

旅游目的地的營銷在于擴大客源市場范圍,提高市場份額。傳統的旅游營銷方式如電視、廣播、雜志、報紙等廣告媒體已不能完全適應社會的發展潮流,因此要高度重視網絡營銷的重要作用。在旅游宣傳促銷機制與手段創新方面,堅持政府主導、企業為主體的原則,有機整合全市的旅游資源和營銷力量,與廣安市合力推廣“小平故里行·華鎣山上游”主題形象,鞏固成渝等基礎客源市場,拓展鄰近省市的目標客源市場,有針對性地開發新的機會客源市場。在旅游營銷渠道選擇方面,可以采用“媒體營銷+活動營銷+渠道營銷+聯合促銷”相結合的方式,策劃出多種多樣的經典節慶活動,與成都、重慶的旅游聯合捆綁促銷,特別需要重視華鎣市旅游網站和相關景區網站的建設工作,抓住“北緯30°·中國行”推出“霧中華鎣山”的機遇進行視頻營銷,要充分利用微博、網絡社區等新媒體不斷推出華鎣市旅游的新產品。在主題活動營銷宣傳方面,可以通過突出紅色革命精神、生態休閑度假、民俗文化體驗的系列主題旅游活動策劃,利用網絡、電視、廣播、雜志、報紙等媒介實現立體多元的宣傳推廣,不斷拓展省內外的旅游客源市場。

四、結語

隨著社會的發展和進步,區域旅游業對地方經濟發展的拉動效應越來越大。華鎣市旅游要樹立市場經濟和環保意識,從旅游客源市場著手,以生態休閑度假為主題,將旅游開發與環境保護有機結合起來,抓住自身的優勢和特點揚長避短,搞好搞活旅游經濟。區域旅游業的發展只有堅持走可持續發展的道路,才能合理開發、有效保護區域旅游資源,才能把區域旅游業培育成當地的戰略性支柱產業和地方經濟發展新的增長點。

注釋:

① 華鎣山與峨眉山、青城山、四面山并稱為巴蜀的四大名山。

[1] 張文磊,周忠發.全域體驗開發模式:區域旅游開發的新途徑[J].生態經濟,2013(2):29-32.

[2] 何長安,劉理科.天下第一雄山華鎣山[M].北京:中國和平出版社,2004.

[3] 余永霞,陳道山.中國民俗旅游[M].武漢:華中科技大學出版社,2011:335.

[4] 董嘉鵬.轉型升級背景下旅游形象定位與城市營銷[J].中國商貿,2012(5):150-151,155.

[5] 陳玉濤.山東半島藍色經濟區旅游聯動開發模式研究[J].生態經濟,2012(4):149-153.

[6] 張華.我國區域旅游經濟聯盟存在的問題及對策探討[J].四川經濟管理學院學報,2010(1):50-52.

[7] 李慶雷,鍛煉.西部地區旅游資源開發的理念與路徑創新[J].西部經濟管理論壇,2013(7):10-13.

[責任編輯 楊 瑜]

2014-08-23

四川省教育廳人文社會科學重點研究基地“地方文化資源保護與開發研究中心”項目“川東民俗文化資源保護與開發研究”(13DFWH008.2)。

張華(1970—),男,教授,碩士生導師,研究方向為區域經濟、旅游管理。

游文靜(1988—),女,碩士研究生,研究方向為區域旅游開發與管理。

F592

A

2095-1124(2015)01-0018-06