溢出關聯視角下市場潛能對省域經濟增長的作用研究

——基于空間面板數據的計量分析

王周偉 王 衡

(上海師范大學房地產與城市發展研究中心 上海 200234)

溢出關聯視角下市場潛能對省域經濟增長的作用研究

——基于空間面板數據的計量分析

王周偉 王 衡

(上海師范大學房地產與城市發展研究中心 上海 200234)

不同省域經濟之間存在著不可忽視的關聯。市場潛能是區域經濟關聯的主要內容之一。本文通過建立基于企業經營行為分析的市場潛能、溢出關聯及省域經濟增長研究模型,揭示出市場潛能通過溢出關聯影響省域經濟增長的規律。然后,基于1997-2012年31個省級區域的數據,在省域經濟關聯的背景下,分別運用非空間面板模型和空間面板模型分析了三種異質性市場潛能——本地市場潛能、周邊省份市場潛能和國外市場潛能——對省域經濟增長的作用強弱與顯著性。實證表明,物質資本存量對經濟驅動作用強勁,但貢獻率不大;人力資本和勞動力對經濟拉動作用不顯著;而本地市場潛能和國外市場潛能對省域經濟增長的拉動顯著,周邊省份市場潛能對經濟具有抑制作用。在此基礎上,利用交叉項分析表明,周邊省份市場潛能分別與本地市場潛能、國外市場潛能之間表現為互補關系,而國內市場潛能和國外市場潛能之間存在替代效應。

市場潛能;區域關聯;空間面板模型

從實踐來看,市場化改革和對外開放這兩大舉措讓中國經濟持續了三十多年的高速增長。以1990年不變價格計算,中國經濟在1990-2000年期間GDP年均增長10.45%,以2000年價格計算,2000-2005年期間GDP年均增長9.76%,而以2005年價格計算,2005-2010年期間GDP年均增長達到了11%以上。2012年中國人均GDP達到3.84萬元,跨入中等收入國家的門檻。中國經濟駛入快速軌道得益于改革開放以來政府采取的區域經濟非均衡協調發展戰略,這種戰略使得中國地區經濟發展具有較強的非平衡性和集聚性。

從理論來看,長期以來主流經濟學在探索經濟問題時對空間異質性與關聯性關注不夠,其認為空間事物是無關聯、均質的。然而,經濟全球化和一體化進程的加速以及知識在全球范圍內所呈現的可共享性和擴散性,使以知識為基礎的經濟領域的邊際收益逐步遞增,導致主流經濟學派理論在解釋現實經濟時越來越乏力。新古典經濟增長理論認為,經濟的增長是單一、勻質的過程。這一理論在解釋“中國奇跡之謎”、“中等收入陷阱之慮”、“劉易斯轉折點”等中國重大命題上顯得力不從心。“地理學第一定律”(Tobler,1979)促使經濟學者們在討論經濟問題時加入空間因素。20世紀80年代以來,經濟學與地理學相互交織與互動的現象愈加突出,空間計量經濟學(Anselin,1988)認為相鄰空間單元上的同一經濟地理現象是相關的,這為經濟增長提供了一個新的視角。新新經濟地理學的出現掀起了當代經濟領域的新浪潮。與以往理論相比,新新經濟地理學以異質性企業、規模經濟、報酬遞增、不完全競爭為假設條件,并將比較優勢、外部性等問題內生化來研究區域經濟問題,更接近于現實。

本文試著以市場潛能為解釋變量,從市場需求的角度研究中國區域經濟增長的原因。主要貢獻體現在兩方面:第一是劃分三種異質性市場潛能,即本地市場潛能、周邊省份市場潛能及國外市場潛能,利用三者之間的交叉項來研究它們之間的替代和互補關系;第二是利用新興的空間計量經濟學和地理統計學的知識,從需求的角度探索經濟增長的動因。本文提出的區域關聯背景中的經濟增長理論以物質資本和人力資本的積累為激勵機制和載體,進而研究生產率的提高和報酬遞增下的經濟增長,這可以增進人們對中國經濟發展的認識,具有一定的理論價值。本文研究內容具體安排如下:第一部分為文獻綜述;第二部分進行理論模型推導和計量模型設計;第三部分對本文中用到的變量進行說明計算以及概述數據來源;第四部分是對已經建立的實證模型進行檢驗,報告本文的估計結果及分析;第五部分總結全文。

一、 文獻綜述

從現有文獻看,解釋“中國經濟增長之謎”的文獻浩如煙海。然而由于對中國經濟增長的研究出發點不同,選取的時間區間、工具、理論、選取的指標和方法等存在差異,因此,對“增長奇跡”動力機制的解釋也不盡相同。總結起來,國內學者們分別以勞動力投入、資本投入、技術效率和進步、金融業發展、產業結構、對外貿易、制度變遷等方面為切入點研究了中國經濟高速增長的原因。如楊開忠(1994)對區域發展不平衡的變化和趨勢進行了研究,并分析了經濟增長速度與投資規模和效果的關系;談儒勇(1999)認為中國金融中介體發展和經濟增長之間有顯著的正相關關系;沈坤榮、耿強(2001)等認為外國直接投資對東道國經濟發展產生重要的影響,FDI的大量流入能夠緩解東道國經濟發展中的資本短缺,并通過技術外溢效應,提高國民經濟的要素生產率;魏后凱(2002)對1985-1999年Panel Data的研究表明東部發達地區與西部落后地區之間GDP增長率的差異大約有90%是由外商投資引起的;郭慶旺等(2005)認為我國全要素生產率增長率及其對經濟增長的貢獻率較低;黃玖立、黃俊立(2008)認為較大的本地和地區市場潛能促進國外市場依賴型產業的增長;王小魯、樊綱、劉鵬(2009)等認為在投入增長方面, 資本的增長仍然對經濟增長起著重要作用, 而且貢獻仍將進一步提高。教育帶來的人力資本質量提高正在替代勞動力數量簡單擴張的作用。干春暉、鄭若谷、余典范(2011)的研究結果表明:產業結構合理化和高級化進程對經濟增長的影響有明顯的階段性特征;潘文卿(2012)以一個表征區域間溢出效應的市場潛能為變量,證明不同地區間的相互依賴和空間溢出效應是中國經濟迅猛發展的重要因素。

總結以上文獻,有兩大特征:一是絕大多數文獻是從要素投入和供給或者技術的角度來分析經濟增長,從需求消費角度研究的文獻不是很多;二是在經濟增長的分析中,未考慮到空間要素發揮的重要作用,未從區域間的相互影響方面探討中國地區經濟的發展。

二、理論分析與研究設計

(一)理論分析

由于出口的增加和市場范圍的不斷擴大,企業將通過對固定成本的分擔,機械、技術、人員的共用等來降低生產成本,獲得經濟增長。Lucas (1988) 、Romer (1990) 等在規模報酬遞增的基礎上,強調市場規模對人力資源和技術擴散的強化作用;王永欽、陸銘(2007)指出市場的拓展可以利用不同要素的互補性,克服資本邊際報酬遞減。可見,巨大市場范圍造就的市場潛能對經濟增長的拉動作用是明顯的。由此,本文參考Dixit 和Stiglitz(1977)、孫軍(2009)的模型,建立基于企業經營行為分析的包含市場潛能驅動與經濟關聯作用下的區域經濟增長理論模型,分析它們之間相互作用機理。

假設一個二元經濟體:農業和制造業。在市場具有壟斷競爭和規模收益遞增的前提下,農業部門生產單一的同質產品,而一個區域經濟體中制造業部門面臨的市場是完全競爭與規模收益遞增的,該制造業部門主要由一個代表性企業組成,這樣一個企業的產量與利潤的增長就是區域的經濟增長。假設該區域面臨著本地、周邊以及國外市場;三種不同空間的市場的運輸成本,遵循交易成本的雙邊“冰山”貿易成本假定,運輸距離的增加會提高貿易成本。

所有的消費者對這兩類產品都具有相同的偏好。效用函數由柯布-道格拉斯函數形式表示:

U=MμA1-μ

(1)

(2)

根據Dixit和Stiglitz(1977)模型,加總的價格水平可以表示為:

(3)

因為存在貿易成本,本地市場、周邊省份市場以及國外市場消費者價格指數表示為:

(4)

(5)

(6)

令消費者的需求約束曲線為:

GM+pAA=Y

(7)

結合效用函數得:

(8)

(9)

對某種制成品的需求量為:

(10)

代表性企業所面臨的本地需求量、周邊省份需求量以及國外需求量分別為:

(11)

設本地區工資水平為ω,Tab=τ′,Tbc=τ*,則根據利潤最大化原則,可知代表性企業i的產品在三種地區的銷售價格分別為:

(12)

假設企業在不同地區銷售都要支付一次性的進入成本,可設產品在本地區內部、周邊省份以及國外銷售需要支付的成本分別為fa、fb和fc。由此,可得到本地代表性企業i在本地市場、周邊省份市場以及國外市場能夠獲取的利潤分別為:

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

根據公式16、17、18,可以知道該企業的利潤函數為:

(19)

我們可以得出以下兩個命題。第一,某一地區生產企業的利潤和產業規模的擴大得益于本地、周邊區域和國外市場需求的提高,可以通過對三種市場的利用來促進區域經濟增長。第二,企業生產的綜合就是區域生產,進一步可以知道,從區域層面上看,通過企業市場潛能,省域經濟之間是相互關聯、具有協同發展作用的,而且這三種市場潛能之間具有互補性和替代性。如果本地市場需求逐漸飽和,那么可以發揮周邊省份市場和國外市場的作用,這種替代作用對區域經濟增長是等效的。如果國外市場需求疲軟,那么可以充分調動內需來替代。

地區經濟增長不僅受本區域的物質、人力資本和勞動力等因素的影響,也在很大程度上依賴于鄰近區域經濟發展所造就的市場需求規模。當一個區域的經濟快速發展時,市場需求規模就比較大,對周邊區域的帶動作用就比較強。中國區域經濟的發展,只有從經濟地理學的視角討論才更符合實際。

由此,本文提出實證檢驗的三個原假設。

假設1:三種市場潛能都可以推動省域經濟增長;

假設2:通過市場潛能的交叉拉動作用,省域經濟之間是空間相互關聯的;

假設3:關于推動省域經濟增長的作用,三種市場潛能具有互補性和替代性。

(二)省域經濟溢出關聯的測度與檢驗分析

Tobler(1979)指出任何事物都是相關的,只是臨近的事物關聯比較遠的事物更緊密。對“臨近”或“較遠”事物之間“關聯”的思考就是地理學第一定律。事實上,一個空間單元并不會孤立,它總是與其周圍單元信息有相似性、連通性、互補性,而屬性各階矩的空間又具有非均勻性。由此本文認為有必要測算中國省域經濟發展的關聯程度。Moran’ I 指數是空間統計學廣泛采用的空間全局相關分析技術,被大多數經濟學者接受,如Anselin(2003)、吳玉鳴(2004)、潘文卿(2012)等。該統計量的定義式為:

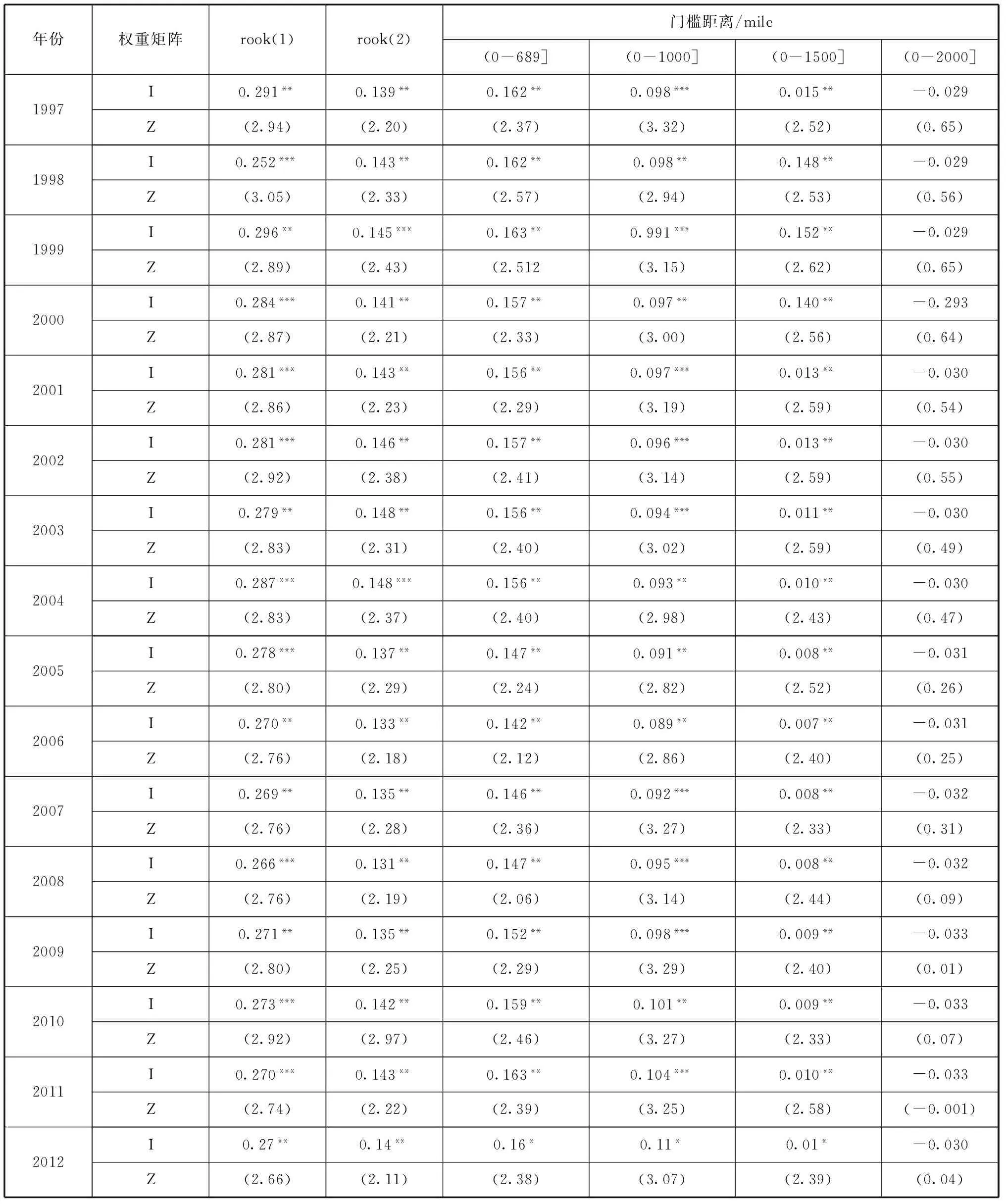

(20)

基于此種考慮,為了能真實客觀地分析中國省域經濟的空間相關性,本文又構建了兩個空間權重矩陣,一是二次rook鄰接矩陣,即考慮了一個地區相鄰的相鄰;二是基于距離的權重矩陣,即設置一個門檻距離,兩個區域的質心距離小于此門檻距離時,就說明這兩個區域存在鄰接關系,否則就不具有鄰接關系。需要說明的是,在設置門檻距離時,最短距離不能過小,否則會形成“孤島”。利用這兩種空間權重矩陣計算的Moran′I統計指標值如表1所示。

表1 1997-2012年中國31省域GDP的Moran′ I 統計指標值

注:*、**、*** 分別表示在10%、5%、1%的顯著性水平下顯著;括號內為t統計量。

表1的結果表明,我國各省域間經濟增長存在著顯著的全局空間相關性。不論取一次rook、二次rook,Moran′I都能夠在5%的顯著性水平下通過檢驗,說明中國省域間的區域關聯關系是顯著存在的。需要指出的是,基于門檻距離權重矩陣的Moran′I表明,各省域經濟增長存在正的相關性,但是隨著距離的增大,這種相關性逐漸減弱,直到距離增大到一定值時,區域之間變成負相關。這種空間相關性的存在,意味著對我國各省域GDP的解釋都應該考慮到這種空間相關性,因此,用空間面板計量模型來衡量市場潛能對經濟增長的影響是合乎實際的。

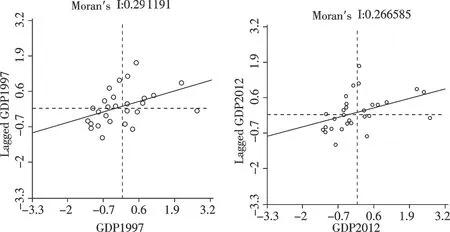

前面分析了全局空間相關性,而要進行局部空間自相關分析就需用到LISA(Localindicatorsofspatialassociation)指標,該統計量的計算式為:

(21)

1997年GDP散點圖 2012年GDP散點圖

注:本圖由GeoDa畫出并經整理得到。

從圖1可以看出,高值被高值包圍即H-H的省域主要有:上海、浙江、江蘇、山東、福建、河南、河北、湖南,大部分是東部沿海經濟發達省份。低值被低值包圍即L-L的省域主要有:貴州、重慶、內蒙古、陜西、云南、甘肅、新疆、寧夏、青海、西藏。圖2形象地表示出省域間經濟增長的空間集聚性。通過以上全局與局域相關分析可以看出,省域經濟之間是空間相互關聯的,這證明了本文的假設二。

1997年GDP分布的四分位圖 2012年GDP分布的四分位圖

注:本圖由GeoDa畫出并經整理得到。另由于本文只分析了除臺灣省以外的31個省域,故四分位圖中不包括臺灣省。

(三)空間面板計量模型的設定

Abreu et al.(2005)等文獻結論均指出,在經濟增長模型中,未考慮變量的空間效應必然導致模型設定偏差和實證結果的不準確。本文上述理論分析說明,通過市場潛能,區域經濟之間相互關聯。另外,面板數據包含了橫截面與時序信息,在增加估計和檢驗統計量的自由度的同時,能全面客觀反映經濟體的結構性特征。因此結合上述理論模型推導結論,在假定短期技術不變的情況下,本文構建了省域經濟增長影響因素的空間面板模型,考察異質性市場潛能等因素通過溢出關聯對省域經濟增長的影響。

為做對比分析,本文先構建非空間面板模型,表達式如下:

lngdpit=α0+α1lnfinit+α2lnlabit+α3lnhucit+α4lnmacit+α5lnsurmpit+α6lnabrmpit+α7lnlocmpit×lnsurmpit+α8lnsurmpit×lnabrmpit+α9lndommpit+α10lndommpit×lnabrmpit+μit

(22)

在(22)式中對各個變量進行對數線性化處理來克服其異方差;下標i、r分別表示省域、年份,gdpit表示省份i第t年的不變價地區生產總值,不變價地區生產總值能夠剔除價格變化對價值量指標的影響,真實反映產出;finit表示省份i第t年的不變價的金融業增加值;labit表示省份i第t年的適齡勞動人口;macit表示省份i第t年的不變價物質資本存量;hucit表示省份i第t年的人力資本存量;locmpit、surmpit、dommpit、abrmpit分別代表省份i的本地市場潛能、周邊省份市場潛能、國內市場潛能和國外市場潛能。

假設一可通過(22)式中系數的正負值及其大小來檢驗,假設三可通過交叉項系數的正負值來檢驗。為了考察不同市場潛能對經濟增長的影響以及它們之間的替代和互補作用,本文用三種市場潛能的兩兩乘積作為解釋變量。本文之所以用各變量實際變化值而不用它們的變化率,是考慮到不同經濟規模或發達程度的省域的經濟增長率、人力和物質資本增長率可能相同,這樣對經濟增長的研究就忽視了省域之間的實力差異。

為合理分析省域經濟的市場潛能關聯路徑,本文選用空間面板計量模型。Anselin(1991,1995)將空間計量方法分為兩類模型。當模型的誤差項在空間上相關時顯示空間差異性,即為空間誤差模型(SpatialErrorModel,SEM);當變量間的相關性較強,觀測值之間缺少獨立性即顯示為空間依賴性,此為空間滯后模型(SpatialLagModel,SLM)。

SLM模型的表達式為:

Y=ρWY+Xβ+ε

(23)

SEM模型的表達式為:

Y=Xβ+ε

(24)

ε=λWε+μ

(25)

其中Y是被解釋變量;X是解釋變量矩陣;被解釋變量與解釋變量指標的選用同非空間面板計量模型;W表示空間權重矩陣(N*N,N為省域數目);β是X的參數向量;ρ和λ分別是SLM模型回歸系數和SEM模型回歸系數;ε和μ表示誤差擾動項。

三、變量設計與數據來源

金丹(2013)認為社會資本通過提供區域經濟發展環境為經濟增長提供動力。本文的實證模型涉及到6個變量,其中人力資本存量、物質資本存量、三種市場潛能需要設計指標并估算。下面就這些變量的統計計算先做個說明。

(一)省域人力資本的估算

測算各省域人力資本時須考慮人力資本的累積效應,因此,本文采用金項郁、段浩(2007)使用的教育回報率法來測算中國各省域的人力資本存量,估算公式如下:

(26)

其中,Ht表示t年的人力資本存量;i=1,2, 3, 4, 5, 分別表示不識字或識字很少、小學、初中、高中、大專以上五種學歷水平;對應的hi是第i學歷水平的受教育年限, 分別為1、6、9、12、16;HEit表示第t年第i學歷水平的人口數;λi表示分階段的教育回報率,Psacharopoulos,G.&Patrinos,A.(2004) 提供的數據表明教育年數在0-6年之間的教育回報率為0.180,6-12年之間教育回報率為0.134,12年以上教育回報率為0.151。

(二)物質資本存量的估算

目前已被普遍采用的測算資本存量的方法是Goldsmith在1951 年開創的永續盤存法。本文采用的方法是選擇基準年后利用永續盤存法計算。關于基準年的資本存量,本文采用張軍、吳桂英、張吉鵬(2004)的估算方法,對省際物質資本存量以當年價格計算2000年數據。

(三)市場潛能指標的選取與測算

AdamSmith(1776)在《國民財富的性質和原因的研究》中早就指出,勞動生產效率的高低取決于社會分工和勞動力數量,而社會分工的精細程度取決于市場范圍。經驗研究表明,中國能保持30多年的高速增長跟龐大的國內市場和加入WTO后巨大的世界市場是有緊密關聯的。市場潛能函數有兩種經典形式:一是Redding,Venables(2004)在《經濟地理和國際不平等》中基于雙邊貿易流構建的Ma和Sa指標。雖然得到微觀經濟理論支持的Ma和Sa指標比較精確,但是在一個勞動力可以流動的國家內部雙邊貿易流數據很難獲得。二是Harris(1954)基于引力模型提出的“市場潛能函數”。Harris認為各地區購買力的加權總和即是“市場潛能”。各地區的購買力和運輸成本是Harris市場潛能函數的兩個關鍵指標。這種意義上的市場潛能函數具有數據獲得便利的優點。目前國內研究市場潛能的文獻也多是用Harris市場潛能函數來衡量,例如黃玖立、李坤望(2006),劉修巖(2007),孫軍(2009),潘文卿(2012),趙增耀、夏斌(2012)等。

各省域面臨的市場潛能既包括來自本省份的市場需求,也包括來自其他省域的消費者的購買力信息和國外市場潛能,而且地理位置的差異使各省區的市場潛能差異性顯著。鑒于此,本文認為有必要對三種異質性市場潛能加以細分討論。

1. 本地市場潛能。本地市場潛能的計算式為:

MPr=GDPr/drr

(27)

其中,MPr表示第r地區的本地市場潛能;Yr表示省份r的地區生產總值;按照Redding,Venables(2004)的做法,drr的取值取各省域面積半徑的2/3作為內部距離,其計算公式為:

(28)

式中arer表示中國各個省域的地理面積。

2. 周邊省份市場潛能。基于之前的分析,我們采用Harris提出的市場潛能函數來衡量各省域周邊省份市場潛能:

(29)

其中,MPrt表示第t年省份r的周邊省份市場潛能,GDPst表示第t年省份s的地區生產總值,本文參考趙增耀、夏斌(2012)的做法,用drs表示省份r和省份s省會之間的最短公路距離,這是充分考慮了各省域之間地形地貌差異較大,對經濟貿易的影響比較顯著后做出的指標選擇。 這一公式清楚地表示了省域r的市場潛能就是其他省域地區生產總值的加權和,所選取的權重是該省域距離其他省域的距離的倒數。這樣,國內市場潛能是本地和周邊省份市場潛能的加總,即:

(30)

3. 國外市場潛能。Rosenstein-rodan(1943)認為現代工業具有報酬遞增的特征,市場需求規模決定了大規模投資和生產是否具有吸引力,為擺脫“貧困陷阱”創造了市場基礎。Trindade(2005)認為在貿易開放條件下,同樣能達到上述結果。張秋平(2014)基于VAR模型提出應實施有效的進口策略促進貿易的平衡發展,進而保持經濟的持續增長。

對于國外市場潛能,本文參考黃玖立、黃俊立(2008)以及趙增耀、夏斌(2012)的做法,用出口地理臨近度這一工具變量來表示各省域的國外市場潛能,這一做法可以解決變量間的內生性問題。沿海省份的出口地理鄰近度為該省的內部距離的倒數;內陸省份的出口地理臨近度為到最近沿海省份公路距離與該沿海省份的內部半徑之和的倒數。由于出口地理鄰近度不隨時間變化,本文取出口地理臨近度與名義匯率的乘積這一變化的量來表示國外市場潛能。

(四)數據來源

本文中的樣本為中國31個省(市、自治區)(因臺灣數據缺乏,樣本未包括臺灣)16年(1997-2012年)的面板數據。原始數據中,各省域金融業增加值、金融業增加值指數、各省域當年價格地區生產總值、地區生產總值指數、按受教育程度劃分的人口數、固定資本形成總額、固定資產投資價格指數、人民幣匯率(年平均價)、15-64歲人口數量均來自于各年《中國統計年鑒》,而各省域省會城市之間的距離、各省域面積來自于國家基礎地理信息系統。

四、實證結果及分析

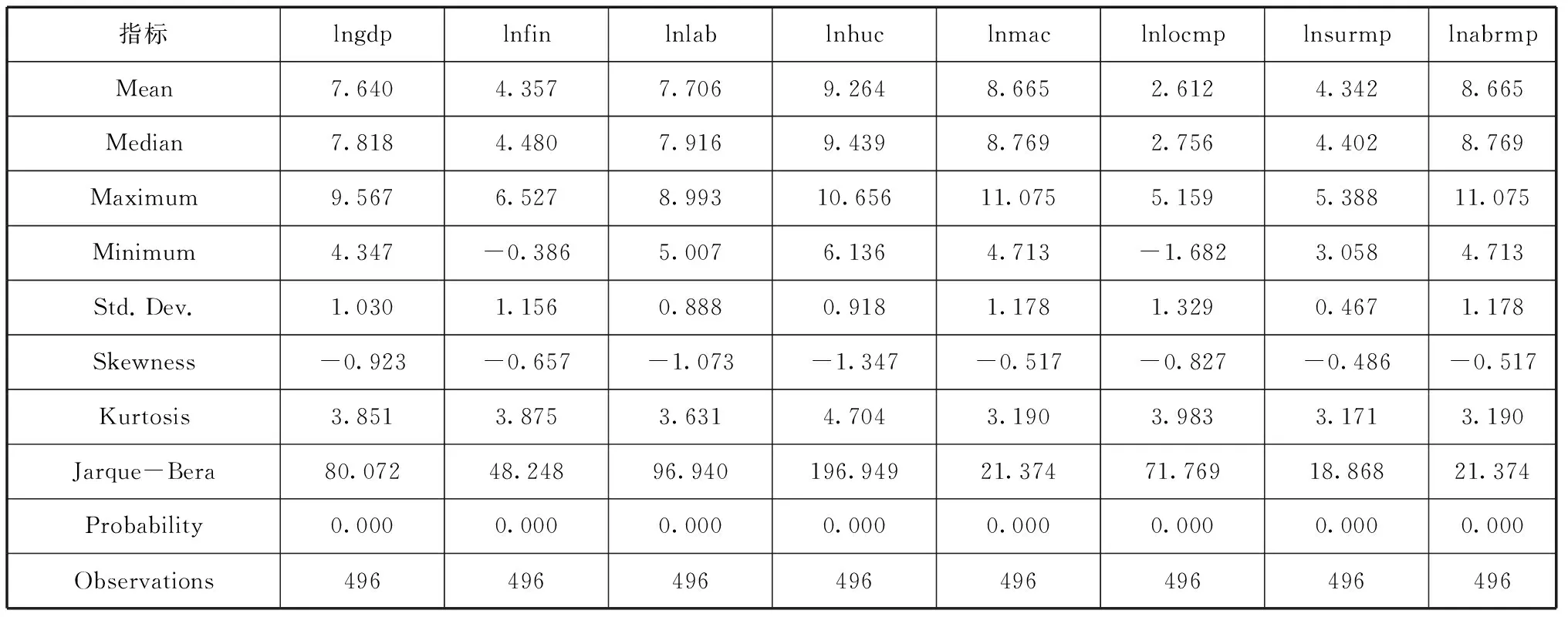

各變量的描述統計結果如表2所示。

表2 變量的描述統計

注:本表由eviews統計并經整理得出。

從變量數據的偏度、峰度及JB檢驗的P值可以看出,這些變量數據是不服從正態分布的。

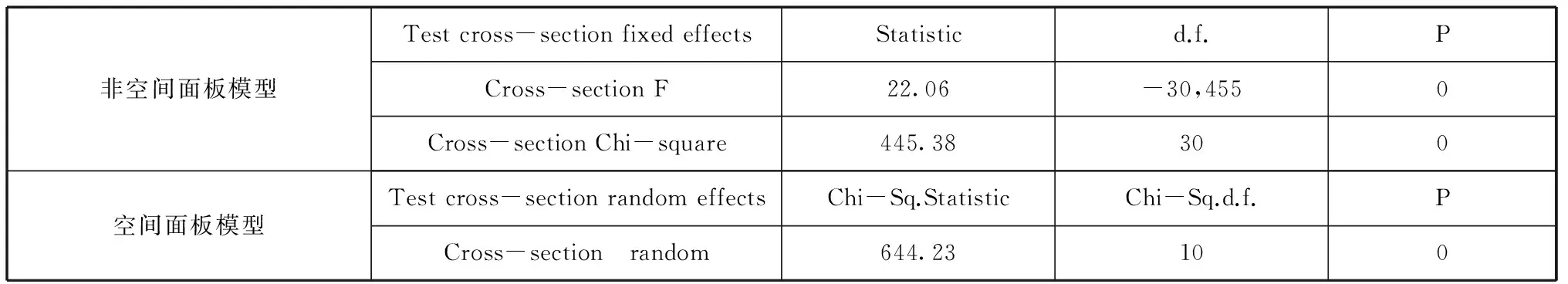

表3 模型設定的F檢驗和Hausman檢驗結果

注:本表由eviews計算并經整理得出。

由表3可知,在傳統的面板數據分析中,對個體固定效應進行F檢驗的結果表明,在混合模型和個體固定效應模型中應該選擇個體固定效應模型。由表3的估計結果可知,隨機效應模型下進行的hausman檢驗拒絕原假設,所以應該選擇個體固定效應模型。為了對比各個模型的優劣差異,本文構建了空間滯后面板模型(SLM)和空間誤差面板模型(SEM);又因為變量原始數據不服從正態分布,故分固定效應和隨機效應進行ML估計。

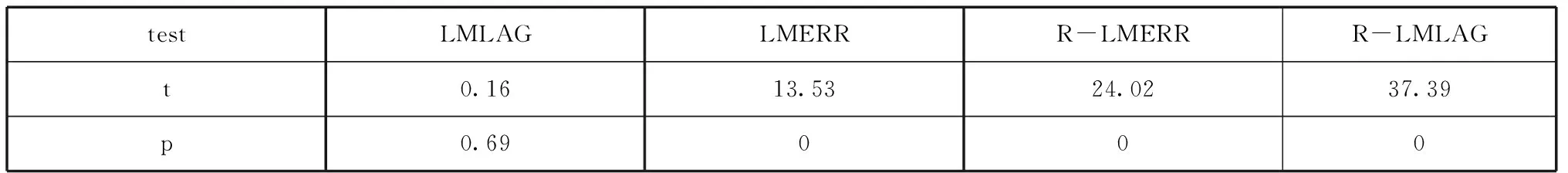

Anselin和Rey(2004)提出區分空間滯后和空間誤差模型的判別準則:LMLAG檢驗SLM模型、LMERR檢驗SEM模型,R-LMLAG和R-LMERR是對拉格朗日乘子穩定性檢驗的補充。如果在模型檢驗中發現LMLAG較之LMERR在統計上更加顯著,且R-LMLAG顯著而R-LMERR不顯著,則判定空間自相關效應比較突出,選擇SLM模型;相反,如果LMERR比LMLAG在統計上更加顯著,且R-LMERR顯著而R-LMLAG不顯著,則可知區域關聯性比較強,選擇SEM模型。

表4 固定效應下對SLM和SEM模型的LM檢驗

注:本表由eviews計算并經整理得出。

從表4可以看出,R-LMERR和R-LMLAG都在1%的顯著性水平下通過檢驗,表明SLM和SEM模型的穩定性都較好,但LMERR比LMLAG在統計上更加顯著,說明區域關聯性比較強;再比較表5中SLM和SEM模型的對數似然函數值、似然比,可以發現用SEM模型比SLM模型更好,因此,經過分析,本文最終采用SEM模型。

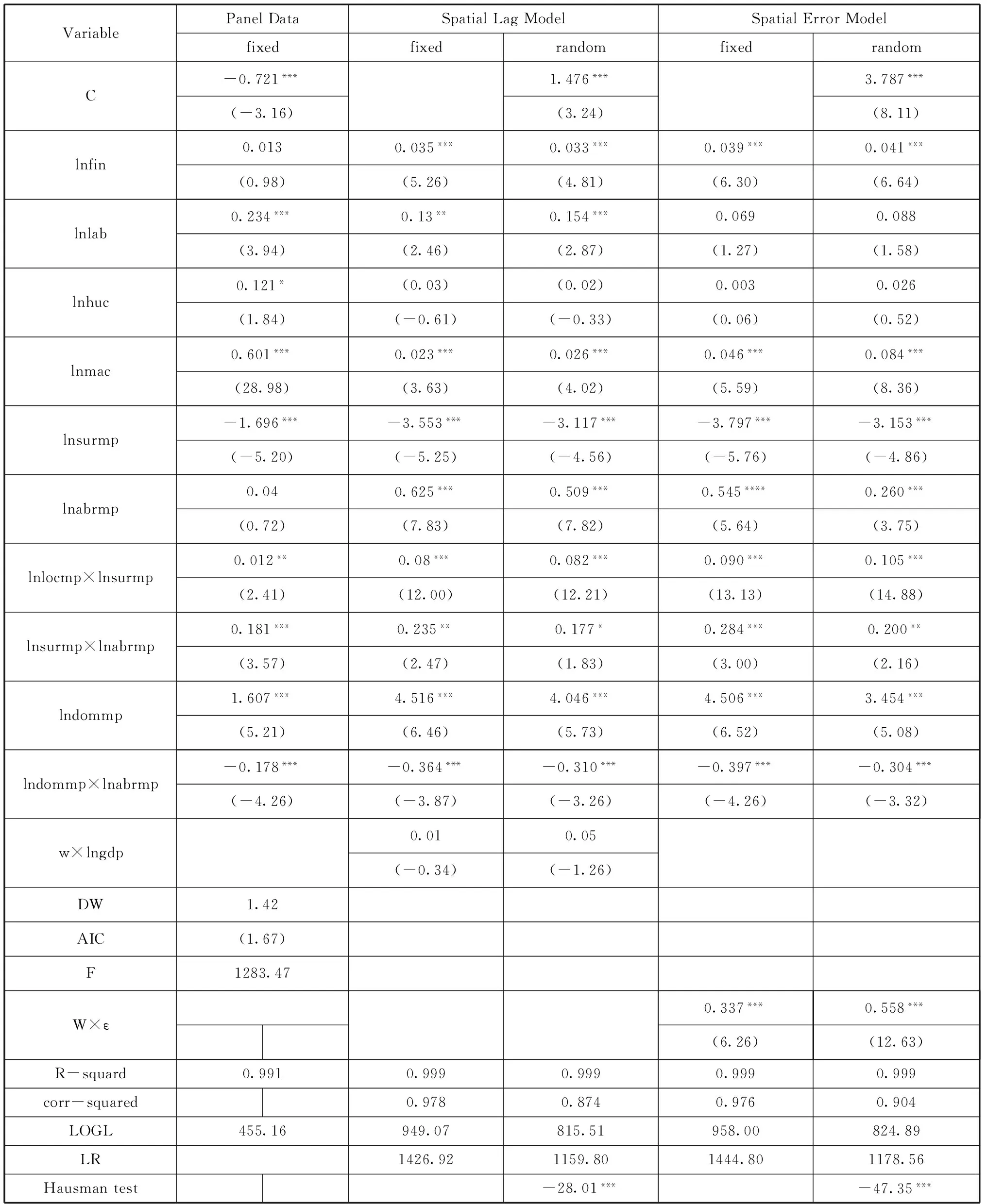

表5 1997-2012年我國各省域市場潛能和經濟增長的空間計量結果

注:本表由MATLAB計算并經整理得出。*、**、*** 分別表示在10%、5%、1%的顯著性水平下顯著;括號內為t統計量。

由表5中對數似然函數值和擬合優度值可知,空間面板模型比基本面板模型更為有效。在統計檢驗中,勞動力數量、人力資本存量并未通過10%的顯著性水平的檢驗,考慮到2012年勞動力數量比1997年只增長了20%左右,年平均增長率只有1.25%,而人力資本存量1997-2012年年平均增長率也才只有2.7%左右,那么勞動力和人力資本投入對經濟增長的不顯著性也就可以解釋了。本文是把知識人力資本作為一種普通的投入生產要素來建立經濟增長模型,忽視了人力資本擁有的自主創新能力和對先進技術的吸收學習能力對經濟的推動作用,而實際上技能人力資本和制度人力資本擁有的對知識的運用能力、實際操作能力甚至適應和改造外部經濟制度的能力對經濟增長隱性地起著越來越大的作用。中國要從人口大國邁向人力資源強國,務必形成全民學習、終身學習的學習型社會。在當今后工業時期和知識經濟時期,人力資本作為一種具有創新性、創造性以及配置資源、調整企業發展戰略等市場應變能力的“活資本”,將比物質、貨幣等硬資本具有更強大的增值空間。

表5也表明,金融業的實際增加值對經濟增長的貢獻在顯著性水平1%下通過檢驗。Allen(2005)認為中國30年的經濟趕超與以國有中介壟斷為主的信貸支持顯性相關。田樹喜、白欽先(2012)認為金融傾斜及其逆轉屬于自然演進,金融資源配置的過度自由對經濟不利。中國政府在金融市場實施的存貸款利率管制、資本賬戶管制、準入管制、外匯管制等一系列金融約束,使得國有企業能以負的實際利率從銀行取得貸款解決自身的“信貸饑渴”,這樣較多的金融剩余配置到國企中,再加上國家對國企和銀行不良資產的剝離和外匯儲備的注入,為中國的漸進式改革的有序推進提供了保證。中國轉軌經濟的漸進模式和初始條件,使得金融資源在國家的政策約束下形成路徑依賴,這種路徑依賴反過來促進經濟增長。

物質資本存量在1997-2012年的16年間年均增長率高達65%以上,可實證表明,物質資本存量每增加1%,經濟增長貢獻只有0.046%,也就是說在中國經濟年均增長10%時,物資資本貢獻只有3%左右。從表5可知,國外市場潛能這一變量的系數達到0.5以上,表明中國過去的經濟增長得益于高資本投入和出口。東部沿海省份交通便利,在同國外的市場貿易中比中西部地區具有得天獨厚的優勢,在對外開放的進程中,面對國外這片市場,內資企業可以從中學到新的生產技術、管理經驗。然而,隨著經濟發展水平向發達國家靠近,依賴國外技術設備投資獲得的勞動生產率改進空間在縮小(中國經濟增長前沿課題,2013),政府干預提升效率的動力正在逐漸減弱,因此,政府應該在以結構調整促進效率提高的同時,加快城市化和服務業的發展,以期在“劉易斯拐點”威脅經濟之前盤活內需,最大限度地規避經濟轉型風險。

表5也表明,各個省域的周邊省份市場潛能對經濟增長顯著抑制,周邊省份市場潛能每增加1%,當地省域的經濟增長減少3.8%左右,這映襯了省域經濟發展差距越拉越大的事實。由于行政分權和貿易壁壘等諸多因素, 地方保護主義盛行,這些隱性的保護力量通過行政干預等手段人為地分割市場, 使得周邊省份的市場潛能不能發揮出應有的作用。國外市場潛能和國內市場潛能顯著性替代。國內市場潛能對經濟增長的貢獻率最大,且對經濟促進明顯,國內市場潛能每增加1%,經濟增長增加4.5%。國內市場潛能對經濟促進作用明顯,而周邊省域市場潛能對經濟增長起到抑制作用,本地市場潛能對經濟拉動作用明顯且與本地經濟實力相互促進。經濟增長的“三駕馬車”是擴大國內投資、刺激國內消費和擴大外貿出口。在內需和外需存在顯著性替代作用的條件下,擴大國內投資和消費需求成為帶動國民經濟增長的主動力馬車,這會使中國經濟在國際市場風險加劇、外貿出口難度加大的背景下仍能保持高速增長。中國地域遼闊、經濟發展不平衡,在全面建設小康社會、經濟結構調整升級的關鍵階段,激發國內潛力意義巨大。而從交叉項的系數為正來看,可以看出周邊省份市場潛能與本地市場潛能和國外市場潛能都為互補關系。

本地市場潛能和國外市場潛能對省域經濟增長的拉動顯著,驗證了本文的假設1;空間效應的存在證明了假設2;而周邊省份市場潛能對經濟具有抑制作用,交叉項分析表明,周邊省份市場潛能分別與本地市場潛能、國外市場潛能表現為互補關系,而國內市場潛能和國外市場潛能之間為替代效應,證明了本文的假設3。

五、結論

市場化改革和對外開放政策的實施,使得地區間的市場分割不斷削弱,物質資本、人力資本、勞動力等生產要素在地區間流動加速,一個地區的經濟發展受周圍地區影響的程度越來越深,這種地理位置上的空間依賴性在加強,因此在研究經濟增長因素的貢獻大小時,不考慮空間因素的模型的分析結果是有偏差的。

本文從新經濟地理學的視角首先分析了1997-2012年31個省級區域的數據,以探索GDP的空間分布格局。結果表明,我國各省域間經濟增長存在著顯著的全局空間相關性。基于門檻距離權重矩陣的Moran′I表明各省域經濟增長存在正的相關性,但是隨著距離的增大,這種正相關性逐漸減弱,直至變成負的相關性。接著本文建立空間面板模型,分析三種異質性市場潛能對經濟的一般影響。研究表明:勞動力數量和人力資本對經濟增長作用不顯著,物質資本對經濟的貢獻并不是太大,而金融業對經濟的拉動明顯。本地市場潛能與本地經濟實力相輔相成,周邊省份市場潛能抑制經濟增長,巨大的國外市場潛能對我國經濟增長功不可沒,與國外市場潛能相互表現為替代作用的國內市場潛能驅動作用強勁,而且潛力巨大。本文的分析證明了先前提出的三種假設。

基于以上分析,本文的政策啟示在于:

第一,人力資本和勞動力對經濟增長的貢獻在統計上并不顯著,因此,應由政府牽頭、財政斥資搭建勞動力職業規劃培訓平臺,建立省域間合理的要素流動機制,加強省域間經濟活動的交流,推進人力資本結構的優化升級和整體水平的提高。我國經濟發展面臨經濟結構失衡的危險,這是由政府過度使用行政資源導致出口導向型增長、政府投資推動型增長模式以及城市化實現的規模報酬遞增交替出現造成的。政府主導型增長模式實現了經濟趕超,但趕超到一定的階段后,要適時改變增長方式。在人力資本推動經濟作用不顯著、物質資本對經濟貢獻不是很大的現實面前,依靠要素市場效率驅動經濟結構調整是值得思考的一個問題。

第二,周邊市場潛能對經濟發展的抑制作用表明我國存在省域市場的分割現實和行政干預下的貿易保護主義。因此加強省域之間貿易往來,消除地區之間資本勞動力要素流動的阻礙,逐步取消戶籍限制制度等顯得極為迫切。為了克服省域經濟增長之間循環往復的累積效應所造成的經濟發展模式的路徑依賴,在不改變省域發展內在規律和市場規律的原則下,需要外部力量尤其是政府的介入,以縮小現有基于區域優勢和優惠政策形成的發展差距(趙增耀、夏斌,2012)。具體措施可以包括政府降低市場利率、提高勞動力工資水平、實行黃金周等。這些措施可以使消費的意愿和能力提高,都有拉動投資和消費需求的作用。

第三,我國經濟發展逐漸形成了以中西部地區為外圍的“中心—外圍”空間模式。這種經濟格局雖然符合效率優先原則,有其客觀必然性,但是貧富差距的不斷拉大以及隨之而來的一系列社會問題,與建設公平、平等的和諧社會的目標相悖,這些問題必須引起重視。近年來,東部沿海地區出現的“用工荒”、“倒閉潮”、資源緊缺、勞動力成本上升等問題,導致東部以勞動密集型為特點的出口導向型經濟發展模式受到威脅。在接下來的階段,我國經濟需要由外需拉動向內外需共同驅動轉變。與此同時,由于全球經濟一體化,我國應在深化國有企業改革和對外開放的基礎上,給予所有經濟主體以平等的市場待遇、規范的競爭機制,才能使得資源利用達到帕累托最優,最終提高投入產出效率。

[1] [英]亞當斯密.國民財富的性質和原因的研究(1776)[M].郭大力,等,譯.北京:北京商務印書館,1986.

[2] 楊開忠.中國區域經濟差異變動研究[J].經濟研究, 1994(12):28-33,12 .

[3] 談儒勇.中國金融發展和經濟增長關系的實證研究[J].經濟研究,1999(10):53-61.

[4] 沈坤榮,耿強.外國直接投資、技術外溢與內生經濟增長——中國數據的計量檢驗與實證分析[J].中國社會科學,2001(5):82-93,206.

[5] 魏后凱.外商直接投資對中國區域經濟增長的影響[J].經濟研究,2002(4):19-26,92-93.

[6] 郭慶旺,賈俊雪.中國全要素生產率的估算:1979-2004[J].經濟研究,2005(6):51-60.

[7] 孫軍.地區市場潛能、出口開放與我國工業集聚效應研究[J].數量經濟技術經濟研究,2009(7):47-60.

[8] 王永欽,陸銘.千年史的經濟學:一個包含市場范圍、經濟增長和合約形式的理論[J].世界經濟,2007(10):76-85.

[9] 金相郁,段浩.人力資本與中國區域經濟發展的關系——面板數據分析[J].上海經濟研究,2007(10):22-30.

[10] 張軍,吳桂英,張吉鵬.中國省際物質資本存量估算:1952-2000[J].經濟研究,2004(10):35-44.

[11] 劉修巖,殷醒民,賀小海.市場潛能與制造業空間集聚:基于中國地級城市面板數據的經驗研究[J].世界經濟,2007(11):56-63.

[12] 張秋平,符建華,鞠寒.中國對外貿易對經濟增長貢獻度探索——基于VAR模型的分析[J]. 西華大學學報(哲學社會科學版),2014(2):72-77.

[13] 金丹. 社會資本對區域經濟發展環境的作用分析[J].西華大學學報(哲學社會科學版),2013(3):90-94.

[14] 黃玖立,黃俊立.市場規模與中國省區的產業增長[J].經濟學(季刊),2008(4):1317-1334.

[15] 吳玉鳴,徐建華.中國區域經濟增長集聚的空間統計分析[J].地理科學,2004(6):654-659.

[16] 黃玖立,李坤望.出口開放、地區市場規模和經濟增長[J].經濟研究,2006(6):27-38.

[17] 中國經濟增長前沿課題組.中國經濟轉型的結構性特征、風險與效率提升路徑[J].經濟研究,2013(10).

[18] 潘文卿.中國的區域關聯與經濟增長的空間溢出效應[J].經濟研究,2012(1):54-65.

[19] 趙增耀,夏斌.市場潛能、地理溢出與工業集聚——基于非線性空間門檻效應的經驗分析[J].中國工業經濟,2012(11):71-83.

[20] 田樹喜,白欽先.金融約束、金融傾斜與經濟增長——基于中國金融資源配置的經驗研究[J].上海金融,2012(12):3-7,120.

[21] Tobler,W.R..Lattice Tuning[J].Geographical Analysis,1979,11(1),36-44.

[22] Anselin L.Spatial Externalities, Spatial Multiplies,and Spatial Econometrics[J].International Regional Science Review,2003,26(2).

[23] Rosenstein Rodan,P. Problems of Problems of Industrialization of Eastern and South eastern Europe[J]. P. Economic Journal,1943,53(210):202-211.

[24] Anselin L. Spatial Econometrics: Methods and Models[M].Kluwer : Kluwer Academic Publishers , 1988.

[25] Anselin L.and Rey S. Properties of tests for spatial dependence in linear regression models[J]. Geographical Analysis,1991(23):112-131.

[26] Anselin L.Local Indicators of Spatial Association-LISA[J].Geographical Analysis, 1995,27(2):93-115.

[27] Allen, Franklin, Jun Qian, and Meijun Qian. Law, Finance and Economic Growth in China [J]. Journal of Financial Intermediation, 2005.

[28] Redding S ,Venables A. J. Economic Geography and International Inequality [J]. Journal of International Economics,2004(62).

[29] Harris , C. The Market as a Factor in the Localization of Indust ry in the United States[J]. Annals of the Association of American Geographer.1954(44):315-348.

[30] Trindade , V. The Big Push , Industrialization , and International Trade : the Role of Exports[J].Journal of Development Economics. 2005,78 (1):22-48.

[31] Psacharopoulos,G.Patrinos,A.Returns to investment in education: a further update[J].Education Economics,2004,12( 2):111- 134.

[32] Abreu M, de Groot H, Florax R.A Meta-analysis of Beta-convergence: The Legendary Two Percent [J].Journal of Economic Surveys.2005,19(3):389-420.

[33] Romer,Paul.Endogenous Technological Change [J].Journal of Political Economy,1990,98 (5): S71-S102.

[34] Lucas , Robert E. On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988.

[35] Dixit,A.,and J. Stiglitz. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity [J].American Economic Review,1997(67).

[36] Anselin,L.Raymod,J.G.M.Florax,SergioJ.Rey.Advances in spatial econometrics methodology[J].tools and application.Berlin:Springer-Verlag,2004.

[37] Krugman,p.A Dynamic Spatial Model[Z].NBER Working Paper,1992:4219.

[責任編輯 楊 瑜]

2014-09-16

國家自然科學基金面上項目“限額與交易機制下多特性質量設計與優化研究”(71371126);教育部人文社科研究項目“中國宏觀審慎貨幣政策的調控機制研究”(11YJA790107)與“通貨膨脹慣性、金融市場摩擦與結構性沖擊——債務危機下DSGE模型的擴展與應用研究”(12YJC790020);上海市教委重點課題“綜合風險網絡傳染的系統性風險評估與分析框架研究”(12ZS125)。

王周偉(1969—),男,博士后,副教授,研究方向為城市經濟與發展、金融管理。

F224.0

A

2095-1124(2015)01-0071-13