西部地區經濟發展與生態環境的協調度研究

(西華大學工商管理學院 四川成都 610039)

西部地區經濟發展與生態環境的協調度研究

宋寶莉

(西華大學工商管理學院 四川成都 610039)

經濟與環境協調發展日漸成為學界討論的熱點問題。特殊的地理位置使得西部經濟與生態環境的協調發展更為重要,而西部地區目前正面臨著發展經濟與保護環境的兩難選擇。文章基于西部地區經濟與生態環境發展的相關數據,利用主成分分析法和模糊隸屬度模型,研究了西部經濟發展與生態環境的協調狀況,結果表明,西部半數以上的地區經濟與環境發展處于不協調的狀態,并提出了相應的對策建議。

西部地區;經濟發展;生態環境;協調度

經濟與環境的協調發展伴隨著經濟發展過程中環境問題的頻發而逐漸成為越來越多學者關注的熱點。西部大開發戰略實施十幾年來,西部地區的經濟獲得了長足發展,與此同時,區域環境也發生了重大變化,資源環境問題日漸突出。目前西部正面臨著發展經濟發展與保護生態環境的兩難選擇[1]。眾所周知,西部地區是多條大江大河的上游,是我國的生態屏障和水源涵養地,地理位置極為特殊,但生態環境極其脆弱,極易產生影響全國乃至全球的不可逆轉的生態災難[2]。西部經濟與生態環境的協調發展更應受到重視。本文將基于西部地區十二省(自治區、直轄市)經濟與生態環境發展的相關數據,利用主成分分析法和模糊隸屬度模型,研究西部經濟發展與生態環境的協調狀況。

一、西部經濟發展與生態環境協調度測算指標體系的構建

我國西部地區幅員遼闊,包括四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、廣西、內蒙古十二個省、自治區和直轄市,土地面積686.7萬平方公里,占全國總面積的71.5%。而且西部資源富集,在主要能源、黑色金屬礦產基礎儲量方面,2012年的數據顯示,天然氣儲量占全國儲量的83.2%,鉻礦儲量占98.8%,礬礦儲量占73.7%,原生鈦鐵礦儲量占90.6%。此外,西部地區水資源和森林資源也異常豐富,水資源總量占全國總量的51.8%,林地面積占全國的57.9%,森林面積占全國的59.8%[3]。

(一)西部經濟與環境狀況

西部大開發戰略實施以來,西部地區的經濟獲得了快速發展。2002年至2012年間,地區生產總值從20080.9億元增長到113904.8億元,十一年間,地區生產總值增長了5倍多 ; 全社會固定資產投資總額從2002年的8515.36億元增加到2012年的89008.6億元。但從產業結構來看,2002年到2012年間,第二產業的比重由41.3%提高到2012年的50.1%,而第三產業的比重卻由38.64%下降到37.28%。第二產業的發展速度高于第一產業,經濟發展不平衡,這契合了西部經濟發展的特點。西部豐富的資源儲量,使得資源的供給市場價格較低,如礦產資源、水、電等資源性產品價格都普遍偏低,造成了區域的經濟發展過度依賴低成本資源的消耗[4],微觀上體現為大量資源型企業的聚集,如陜西、內蒙古等省區是煤炭企業的集中區;內蒙古、四川等省區是稀土企業的集聚地[5]。工業內部結構不合理,高污染行業比重較高,尤其受資源稟賦、產業基礎和發展階段的影響,重化工業和原料工業規模迅速擴張[6],導致大氣污染、水體污染和固體廢棄物污染較為嚴重。

2012年,地區生產總值占全國比重不到20%的西部地區,二氧化硫排放量占全國排放總量的36.8%,煙(粉)塵排放量占全國的30.3%,一般工業固廢產生量占全國的32.98%[3]。除此之外,農業經濟增長方式的不當也是造成環境惡化的重要原因之一,傳統的農牧增長方式,以及化肥、農藥、地膜等化學品的使用等,導致水體、土壤及農產品遭受不同程度污染,農業面源污染日益加重,農業生態環境趨于惡化[6]。

(二)經濟與環境協調度測算指標的設計

在對西部地區經濟發展與生態環境狀況進行分析的基礎上,本著科學性、完備性、客觀性和數據可獲得性等原則,根據《2012年中國統計年鑒》的相關指標,從中選取了九項反映西部地區經濟發展狀況的指標,八項反映西部地區環境狀況的指標,構建了西部地區經濟與環境狀況評價指標體系,如表1所示。

表1 西部地區經濟與環境狀況評價指標體系

二、西部經濟發展與生態環境協調度水平的計算

(一)數據來源與計算方法

選取西部地區十二省(自治區、直轄市)作為分析樣本,所需數據均來自于《中國統計年鑒2012》。首先對各項指標數據進行標準化處理,然后運用主成分分析法得出各指標的主成分的載荷矩陣,用標準化后的指標數值與其對應的主成分載荷相乘,得到各主成分的得分,最后用各主成分的貢獻率與其得分值相乘得到該系統的綜合得分。

(二)西部經濟與環境系統發展水平分析

經濟系統中,數據標準化處理后,利用SPSS17軟件進行主成分分析,提取特征根大于1的主成分,三個主成分的貢獻率分別為57.258%,19.768%,12.334%,累積貢獻率為89.360%,較好地反映了原始數據的大部分信息,然后提取各主成分的載荷矩陣,如表2所示。同樣,生態系統中,系統自動提取3個主成分,累積方差貢獻率為94.018%,三個主成分的方差貢獻率分別為:74.679%,11.502%,7.837%,并提取各主成分的載荷矩陣。然后在經濟系統與環境系統中分別用標準化的指標數值與其對應的主成分載荷相乘,得到各主成分的得分,計算公式為:F=∑X·f,其中,F為各主成分的得分值矩陣,X為各指標數據標準化處理后的矩陣,f為各指標主成分載荷矩陣。把各個主成分的貢獻率用矩陣Z表示,用各主成的貢獻率與其得分值相乘得到該系統的綜合得分,計算公式為:S =ΣZ·F[7]。經濟系統與生態環境系統綜合得分結果如表3所示。

表2 經濟系統的成分矩陣

表3 經濟與環境系統綜合得分情況

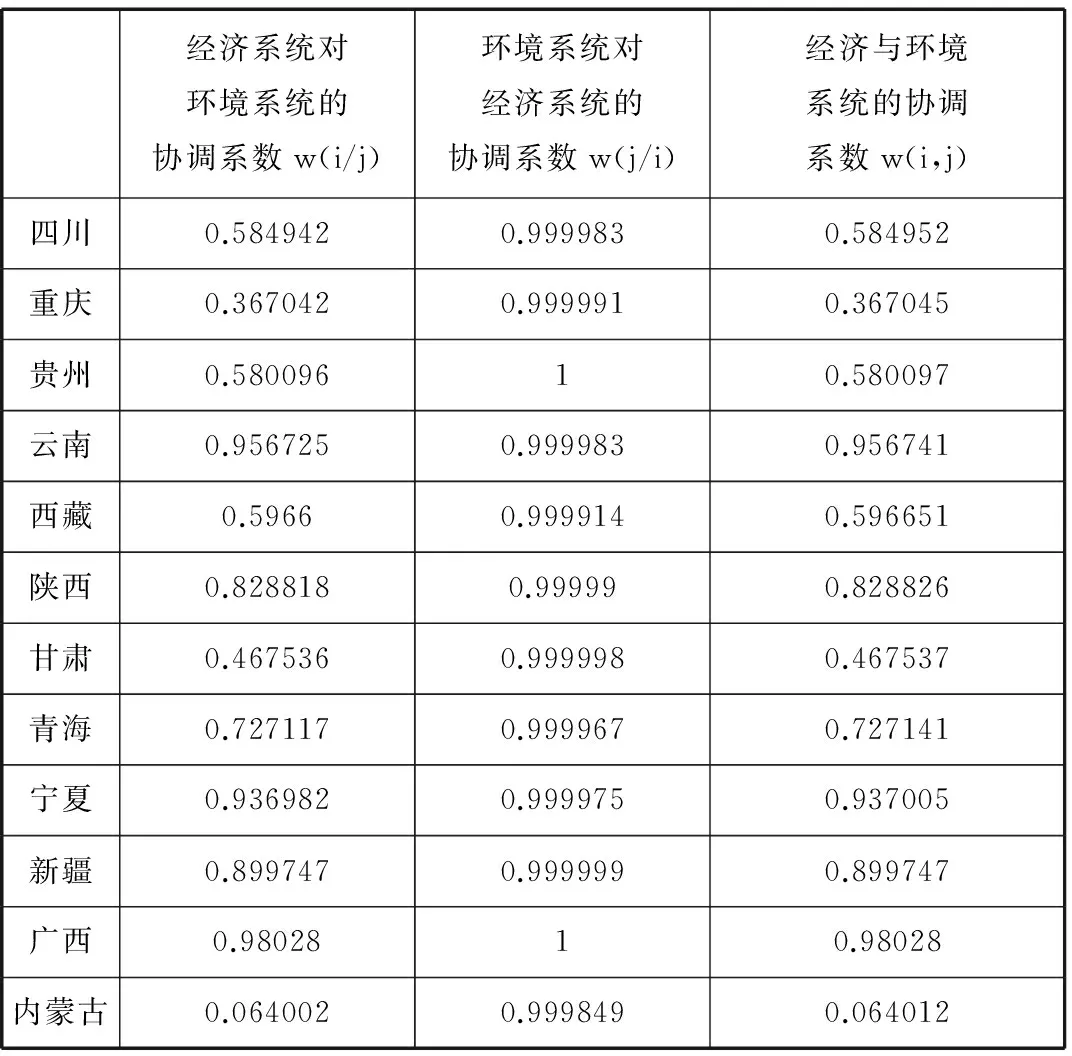

(三)西部地區經濟發展與生態環境協調度的計算

三、研究結果分析

通過表4可以看出,西部經濟發展與生態環境協調狀況不容樂觀,十二個省、自治區和直轄市中,一半地區發展處于不協調的狀態。總體上大致可以分為以下四類:

第一類為優質協調地區,協調系數在0.9~1.0之間,包括廣西、云南和寧夏,協調系數分別為0.98028、0.956741、0.937005。這三個地區經濟發展水平在西部分別排名5、6、7位,發展水平中等,且第三產業所占比重均較高,分別為34.1%、41.6%和41%。可以看出,上述三個地區在發展經濟的同時,更加注重環境保護,且經濟結構較為合理,與生態環境更為相容的第三產業發展較好。

表4 經濟與環境的協調度

第二類為良好協調地區,協調系數在0.8~0.89之間,包括新疆、陜西,協調系數分別為0.899747、0.828826。陜西經濟發展與環境發展在西部地區均排名第四位,新疆的經濟發展在西部地區排名第八位,環境發展在西部地區排名第五位,由此可見,陜西是經濟發展較高水平上的協調,新疆是經濟發展中等水平上的協調。

第三類為中等協調地區,協調系數在0.7~0.79之間,包括青海省,協調系數為0.727141。雖然協調系數較高,但是青海的經濟發展在西部地區排名第九位,因此,是經濟較低發展水平上的協調。

第四類為失調地區,協調系數在0.59以下,包括四川、貴州、西藏、甘肅、重慶、內蒙古。這些地區又分為幾個等級。四川、貴州和西藏失調程度較低,協調系數分別為0.584952、0.580097、0.596651,四川省經濟綜合得分和環境綜合得分在西部均排名第三位;貴州經濟綜合得分在西部排名第十一位,環境系統綜合得分排名第六位;西藏經濟系統綜合得分排名第十位,而環境系統的綜合得分則排名第十二位。由此可見,雖然三個省份經濟與環境的協調系數相近,但是四川省是處于經濟發展較高水平上的失調,而貴州和西藏則是處于經濟較低發展水平上的協調;甘肅、重慶失調程度稍高,協調系數分別為0.467537、0.367045。重慶經濟發展水平較高,在西部地區排名第二位,但三次產業比重為:9:55:36,經濟結構不合理,第二產業偏重,二產業的大力發展帶動了地區經濟,但是同時也帶來了環境問題的增多。甘肅經濟發展狀況在西部地區排名第十二位,第二產業的發展業也較快,占地區生產總值的47.4%,甘肅地區經濟與環境是經濟發展較低水平上的失調。

失調地區中,最為明顯的是內蒙古,協調系數為0.064012,嚴重失調。內蒙古的經濟發展水平和環境系統綜合發展水平在西部地區均排名第一。內蒙古煤炭資源豐富,資源稟賦優勢使得資源型企業大量聚集,帶動了當地經濟的發展。最近十年,內蒙古經濟的發展狀況引人注目,GDP增速連續9年全國第一,但另一方面是除呼倫貝爾和興安盟外,絕大部分地區生態環境的惡化,全區荒漠化土地61.77萬km2,沙化土地41.47萬km2,分別占全國的23.54%和23.96%[9]。因此,雖然內蒙古環境系統綜合得分在西部地區排名第一,但對環境的關注和保護與經濟發展水平相比遠遠落后,或者是經濟發展是建立在對資源的過渡消耗和對生態環境的破壞基礎上的。經濟發展與生態環境嚴重失調。

四、促進西部經濟發展與生態環境協調的對策

西部地區的生態環境同時具有多樣性和脆弱性的特點,如何平衡好開發資源、發展經濟和保護生態環境的關系,這是擺在當地政府、企業和民眾面前的一道難題[10]。相比東中部地區,西部大部分地區經濟落后,在今后相當長的一段時間內,經濟發展仍然是重中之重,因此,要實現經濟發展與生態環境的協調,重點在產業的生態化發展,即在注重經濟發展的同時,努力建立起相當于生態系統的“生產者、消費者、還原者”的產業生態鏈,以低消耗、低污染、高效率來實現經濟增長與生態環境協調發展。目前,可從以下幾個方面入手。

(一)摒棄“唯GDP論”的思想

西部特殊的地理環境,使得在衡量某些地區的經濟發展狀況時,GDP論的思想是不適合的。生態脆弱地區更多地應該關注環境保護,而不是關注GDP的增速,這樣才能一定程度上避免大規模引進高耗能、高污染的項目,以及大規模地搞基礎設施建設所帶來的對環境的破壞,實現經濟與環境的協調發展。

(二)調整產業結構

西部地區的經濟發展普遍存在產業結構的不平衡,第二產業發展明顯偏快,經濟發展對工業的依賴程度較高。更進一步,從產業分工理論看,西部大部分產業處于產業鏈的前端,高技術含量和高附加值產品較少,產業結構層次較低,不合理的產業結構和粗放式的經濟增長方式對區域生態系統造成了極大壓力,嚴重破壞了西部生態環境[1]。因此,產業結構調整是西部經濟發展與生態環境協調的重中之重。應根據各地區的實際情況調整產業結構,實現合理化發展,然后再積極突破制約產業結構高級化的因素,推進產業結構升級[11]。在對傳統產業進行改造,建立新興產業以及承接東中部產業轉移時,要更加注重技術創新,通過新技術、新知識和新興人力資本的引進,促進第二產業的優化升級,同時帶動第三產業的發展,形成一、二、三產業協調發展的格局[4]。

(三)發展循環經濟

循環經濟是對“大量生產、大量消費、大量廢棄”的傳統增長模式的根本變革,它以資源的高效和循環利用為核心,以3R(減量化、再利用、資源化)為原則,以低投入、低消耗、低排放、高效益為特征,符合可持續發展理念,能最大限度節約資源和保護環境,能突破企業發展中遇到的生態環境瓶頸。

西部地區企業對循環經濟的認識水平差距較大。有些企業在實踐中已經開始踐行循環經濟,努力實現3R,而有些企業則對循環經濟理念缺乏認識,將循環經濟等同于節能減排。因此,應首先轉變企業的思想意識,尤其是傳統資源型企業更應轉變思想意識,相關部門要加強循環經濟思想的宣傳,同時要從制度上規范企業的行為,促使其將發展循環經濟納入日常的經營管理中。

(四)建設生態工業園區

生態工業園是上世紀九十年代隨著工業生態學概念的提出而出現的工業生態園區,園區范圍內,企業密切合作,集中使用能源和資源,相互利用廢料,綜合治理污染,以“食物鏈”和“食物網”的形式形成企業間物質和能量的梯級利用,實現了“資源—產品—廢物—資源”的閉環流動[12]。

西部地區應根據自身資源優勢和產業發展特征,運用工業生態學原理引導產業集聚,同時推進生態工業園區建設,形成企業間以及企業與生態環境之間的和諧共生,并以生態園區為載體,打造優勢產業集群和特色產業集群,促進西部經濟社會發展與生態環境的協調[13]。

[1] 蓋凱程.西部生態環境與經濟協調發展研究[D].成都:西南財經大學,2008:3-4.

[2] 國務院發展研究中心發展部課題組.西部產業結構調整的基本思路[J].經濟管理,2001(17):9.

[3] 國家統計局出版社,中國統計年鑒2013[M].中國統計出版社,2013.

[4] 鄧富民,鄧龍安.西部經濟發展方式的現狀與轉變路徑研究[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2011(9):135-136.

[5] 王鋒正,郭曉川.西部地區資源型企業應走自主創新之路[J].工業技術經濟,2006(7):10.

[6] 李清源.西部經濟發展對區域環境變化的影響及對策[J].環境經濟,2010(3):51-53.

[7] 羅建玲,王青.資源、環境與經濟的協調度測定——以陜西省為例[J]. 西北農林科技大學學報(社會科學版),2011,9(5):81.

[8] 王維國.協調發展的理論與方法研究[M].中國財政經濟出版社,2000(8):225-227.

[9] 郝晨光,單文廣.基于生態壓力指數法的內蒙古生態環境壓力趨勢研究[J].安徽農業科學,2012,40(15):8685.

[10] 喆儒,趙妤婧,劉格菘. 我國西部民族地區企業社會責任相關問題研究[J].西南金融,2014(5):21.

[11] 張瑩. 金融發展、經濟增長與產業升級動態交互影響研究——基于甘肅省市級數據的面板VAR分析[J].西華大學學報(哲學社會科學版),2013(6):103.

[12] 陸維福.生態工業園的建設與發展[J].經濟管理,2009(10):31-32.

[13] 張雪梅.中國西部地區產業生態化發展的路徑研究[D]. 蘭州:蘭州大學,2009:97.

[責任編輯 譚金蓉]

2014-12-29

2014年四川省教育廳人文社科重點項目“生態文明視角下企業生態化戰略轉型研究——以四川省企業為例”(14SA0056);2011年西華大學校重點項目“西部資源型企業生態化發展研究”(ZW1121505);四川省重點學科“企業管理”建設資助項目(SZD0801-09-1)。

宋寶莉(1976—),女,副教授,管理學博士,主要研究方向為企業戰略管理、企業循環經濟。

F127;X22

A

2095-1124(2015)02-0001-04