城鄉居民收入的多元化結構特征及其增長對策

陳 自 芳

城鄉居民收入的多元化結構特征及其增長對策

陳 自 芳

摘要:我國居民的收入結構近年來呈現城鎮居民的工資收入占總收入的比重下降,而經營收入比重上升;農村居民的經營收入占純收入的比重下降,而工資收入比重上升的趨勢。與此同時,城鄉居民的財產性收入比重也不斷提高,這種有利于收入提高的多元化結構,可稱之為“優勢收入結構”。這是民間創業創新行為、民營經濟、城市化以及資本市場發展的結果,它有利于縮小城鄉之間與區域之間的差距。政府應更大程度地支持民眾創業創新,優化經濟環境以利于投資,并讓轉移性收入成為支持創業創新、增強造血功能的手段。

關鍵詞:居民收入多元化;優勢收入結構;創業創新

發展經濟的根本目的是提高民眾的收入以提高民眾的福利水平,因而如何通過科學的途徑和合理的收入模式,使經濟增長能夠更多地促進城鄉居民收入水平的提高,是值得認真探討的問題。本文旨在通過對我國近年來城鄉居民收入來源結構的特征及其所反映的規律性的分析,探索提高我國居民收入的有效對策。

一、居民的收入增長與多元化的收入來源

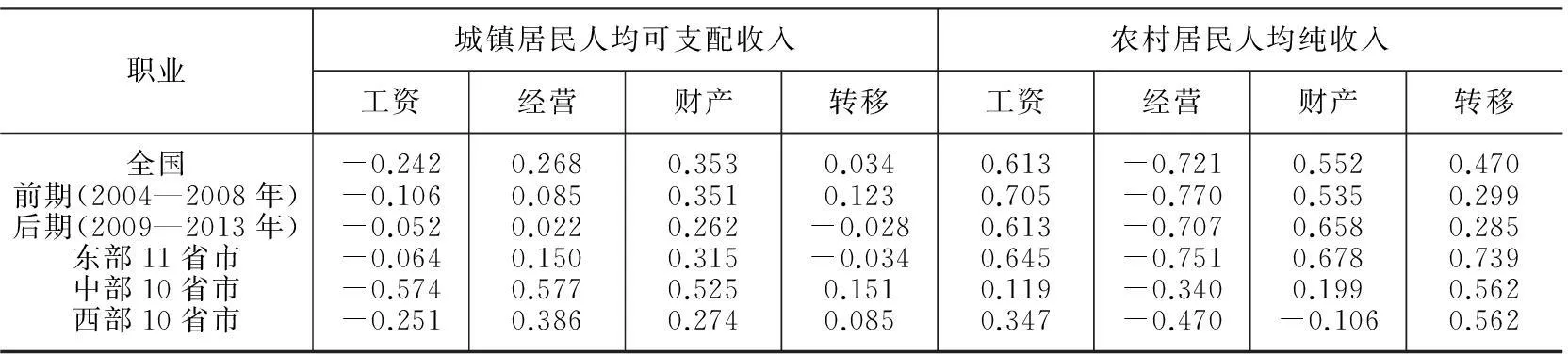

為探索有利于城鄉居民提高收入的制度和路徑,有必要分析什么樣的收入結構能夠促進收入的增長,而收入增長又趨向于形成怎樣的收入結構。筆者首先計算從2004年到2013年全國各省區城鎮居民人均可支配收入中的工資收入、經營收入、財產性收入和轉移性收入分別占當年總收入的比重,將計算所得與對應年份該省市城鎮居民人均可支配收入作相關性分析,計算出相關系數。除了計算10年中全國所有省區的整體相關數據外,為分析不同時期和不同區域的異同,我們將這10年分為2004年至2008年和2009年至2013年兩個時期,將全國分為東部(11省區)、中部(10省區)和西部(10省區),分別計算兩個時期全部省區和三個區域10年中的上述相關系數。用相同的方法,分別計算農村居民各種收入來源比重與人均純收入的相關系數。全部分析結果參見表1。

表1 各種收入來源的比重與城鎮人均可支配收入、農民人均純收入的相關系數

數據來源:根據《中國統計年鑒》數據計算(下同),未考慮價格變動因素,但不會影響橫向比較的有效性。

表1的數據表明,全國城鎮居民的可支配收入與工資收入的比重呈現負相關性-0.242,其中東部地區負相關性是-0.064,中部地區較強,負相關性是-0.574,西部地區負相關性是-0.251;相反,全國城鎮居民的可支配收入與經營收入比重的相關性則是正的0.268,其中東部地區是較弱的正相關性0.150,中部地區是較強的正相關性0.577,西部地區的正相關性是0.386。對于較發達的東部地區而言,由于其傳統上工資水平較高,對工資的依賴度也比中部地區高,從而只呈現微弱的負相關性。對于西部地區而言,其負相關性低于中部地區而高于東部地區,反映出其既沒有較強的工資收入增長效應,也沒有較強的經營收入增長效應。再看財產性收入和轉移性收入比重的相關度,全國及東中西部地區分別為0.353、0.315、0.525、0.274和0.034、-0.034、0.151、0.085。可以看到,中部地區的經營性、財產性和轉移性收入的比重與收入增長的正相關度均為三大區最高。

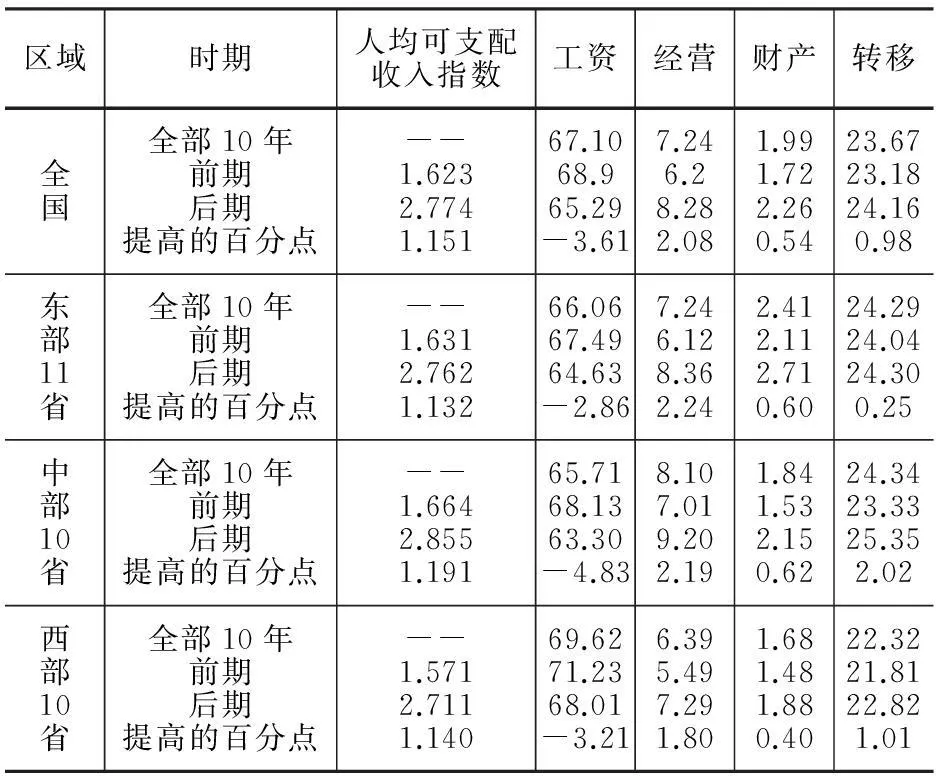

表22004—2013年城鎮居民家庭人均可支配收入指數及各種收入來源的平均比重

(單位:%)

注:1.將10年分為兩個期間,前期為2004年至2008年,后期為2009年至2013年。2.人均可支配收入指數是以2004年的人均可支配收入的貨幣值為1計算的各期間內的最后一年(前期是2008年,后期是2013年)的貨幣值的指數。3.收入來源的比重指該項收入來源與人均總收入的比值,以百分比表示。前期及后期的比重是前后期各5年的平均值。

再從分項收入比重的具體數據(參見表2)來觀察,在2004—2008年(前期),作為城鎮居民傳統主流收入來源的工資收入占總收入比重為68.9%,到2009—2013年(后期)降為65.29%,下降了3.61個百分點。而此期間其他三個方面收入的比重都明顯上升:經營收入從6.20%變為8.28%,財產性收入從1.72%變為2.26%,轉移性收入從23.18%變為24.16%。再從三大區域來看,中部地區是這10年之中城鎮人均可支配收入增長最高的地區(指數從前期的1.664提高到后期的2.855),而其工資收入的比重縮小也是三大區域中最顯著的(從前期的68.13%縮小到后期的63.30%),經營性、財產性和轉移性收入的比重分別從7.01%、1.53%、23.33%提高到9.20%、2.15%、25.35%,分別提高了2.19、0.62、2.02個百分點。在三大區域中,除了經營性收入比重提高幅度略低于東部地區的2.24%外,中部地區的其他兩項指標都是最高。這與前述相關性分析的結論(工資以外的三個相關系數,都是中部地區為最高)相一致,證明除占主流的工資以外的收入多元化是促進城鎮居民收入提高的基本因素。

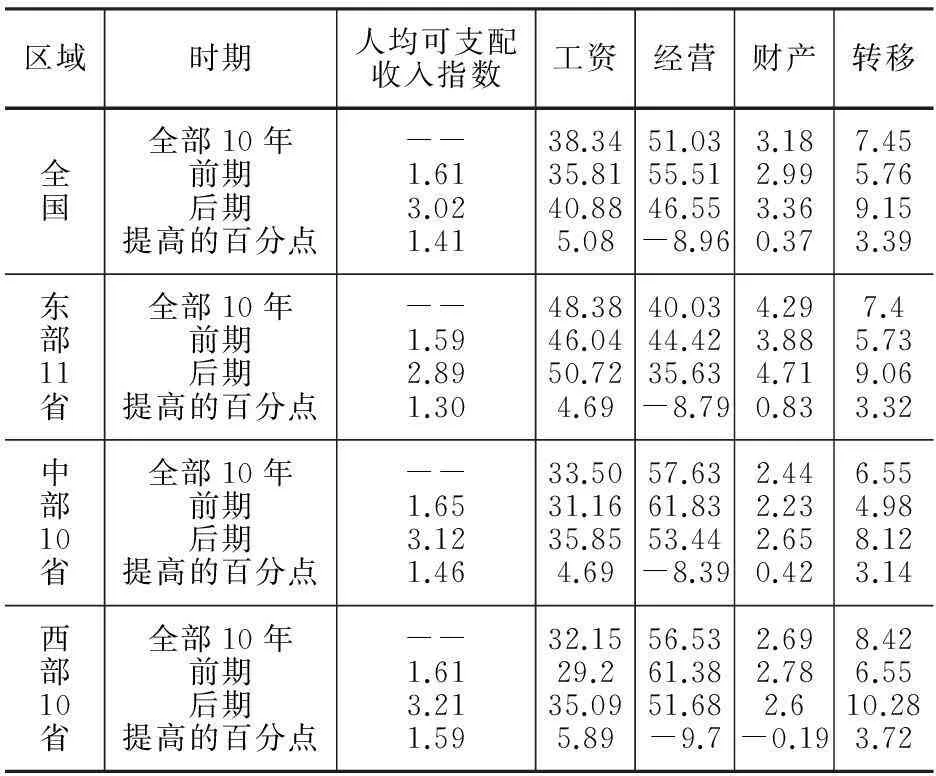

表3農民家庭人均純收入指數及各種收入來源的 平均比重

(單位:%)

注:本表注釋與表2相同。

再分析農村居民的分項收入比重與人均純收入的相關性。如表1所示,與城鎮不同,全國農村居民的人均純收入與工資收入的比重呈現明顯的正相關為0.6126,其中東部地區的正相關最強為0.645,西部地區次之為0.347,中部地區最弱為0.119;相反,農村居民的人均純收入與經營收入比重的相關性則是負數為-0.721。其中東部地區為最強的負相關-0.751,西部地區次之為-0.470,中部地區則是相對較弱的負相關-0.340。可見,總體上農村居民人均純收入的增加,與經營收入比重減少而工資收入比重提高密切相關。這種特征在發達的東部地區尤其明顯,因為東部地區農村的非農化十分明顯,參見表3,東部地區農民工資性收入的比重(48.38%)超過傳統的以農業為主的經營比重(40.03%)。而對于欠發達的西部地區而言,雖然其工資性收入比重(32.15%)遠低于經營收入比重(56.53%),但由于其外出打工的農民工人數比中部地區多,純收入與工資比重的正相關度(0.347)高于中部地區(0.119)。再看多數農民人均純收入與財產性收入的正相關相當的高,全國是0.552,東部地區是0.678,中部地區是0.199,但西部地區卻是-0.106,財產性收入并沒有成為西部地區農民收入增加的優勢因素。

再從分項收入的比重觀察,參見表3。2004—2013年,全國農村居民人均純收入指數從前期的1.61提高到后期的3.02,而此期農村居民家庭經營收入占總收入的比重,從前期(2004—2008年)的平均數55.51%,下降到后期(2009—2013年)的平均數46.55%,下降了8.96個百分點。相反,此期間農民其他三個方面收入的平均比重都明顯上升:工資收入比重從35.81%變為40.88%,財產性收入比重從2.99%變為3.36%,轉移性收入比重從5.76%變為9.15%。再從三大區域看,西部地區是這10年之中農民人均純收入增長最高的地區(指數從1提高到3.21),其經營收入比重縮小也是三大區域中最顯著的(從61.38%縮小到51.68%),而工資性和轉移性收入的比重分別從29.20%、6.55%提高到35.09%和10.28%,分別提高了5.89和3.72個百分點,在三大區域中是最高的,這也印證了收入的多元化是促進居民收入提高的基本因素這一判斷。但值得注意的是,西部地區農村居民的財產性收入比重沒有上升而是下降的,從2.78%降為2.60%,降低了0.18個百分點,無論是與西部地區的城鎮居民收入比較(提高0.40個百分點),還是與東部地區、中部地區農民的收入比較(分別提高0.83和0.43個百分點),西部地區農村居民的財產性收入提高都相對滯后。

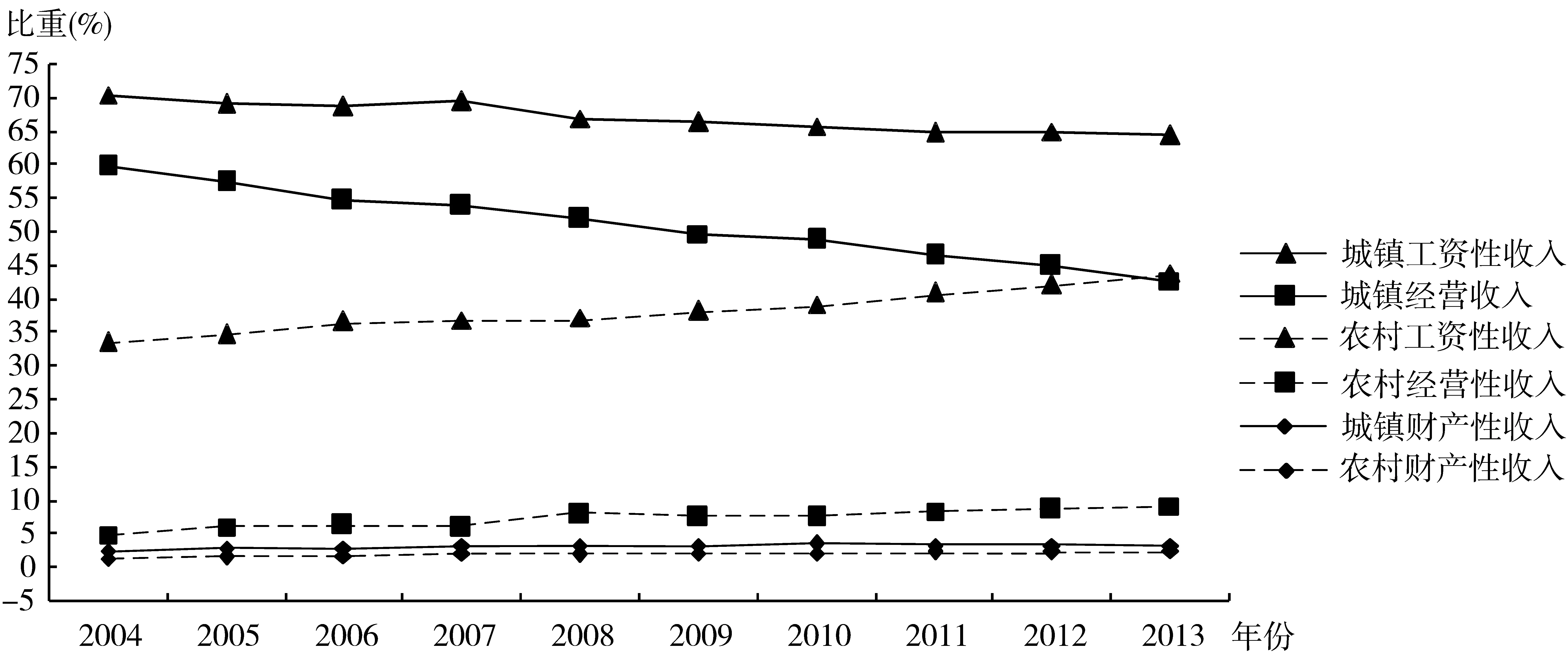

圖12004—2013年各收入來源分別占居民總體收入的比重變動

圖1是筆者根據城鎮和農村居民在10年中的工資性收入、經營收入和財產性收入分別占總收入的比重變化繪制的數據圖,能較直觀地看出主要收入之間的相互關系:上部較細的折線分別為城鎮居民的工資性收入和農民的經營收入比重,都是下行的趨勢;中部較粗的兩條折線分別為農民工資性收入和城鎮居民經營性收入比重,都是上行趨勢,反映了市場經濟條件下民眾以自主經濟行為,取得新的收入增長點,并逐步壯大的過程。這也是我們注重深入研究的經濟亮點。最下面兩條是城鎮與農村的財產性收入比重曲線,10年間略有抬高,但數值多在2%—3%之間,亟待進一步提升。

值得重視的還有轉移性收入在城鄉居民收入增長中的作用。轉移性收入包括中央、地方政府的社會保障、救濟,各種貨幣與實物補貼等。農村居民轉移性收入增長的幅度相當高。全國及東中西部地區分別增長了576.7%、594.4%、640.2%和681.4%,但由于基數較低,農村轉移性收入增加的絕對額并不高,全國和東中西部地區分別為669元、1284元、589元、661元,分別占全國及東中西部地區純收入增加額的11.2%、14.9%、10.27%和14.46%。能夠增加到這一水平并不容易,這是2000年以后各地政府大力促進農民收入提高,加強扶貧濟困和支持欠發達地區發展的結果。雖然城鎮居民轉移性收入增長的幅度遠不如農村,全國及東中西部地區分別增長了202.1%、172.6%、213.7%和186.15%,但由于基數較高,城鎮居民獲得的轉移性收入絕對額卻比農村大得多,2013年全國平均為7010元,比2004年高出4690元;東部地區為8479元,高出5369元。兩者分別占全國及東部地區城鎮居民可支配收入增加額的26.7%和26.4%,其在城鎮居民的社會保障、收入增長中的作用相當重要。

二、“優勢收入結構”對城鄉居民收入增長的意義

筆者認為,市場機制激勵下城鄉居民收入來源呈現的多元化趨勢,是居民收入提高的重要動因。由于我國傳統的城鄉生產方式及收入分配制度決定了城鄉居民收入的主要來源(城市居民的工資和農村居民的家庭經營收入)是相對穩定的,如城市居民的工資可能幾年都基本不變,多數農民家庭經營收入雖然隨年頭好壞時高時低,但總體變化并不大。而實際收入的增加,很大程度上取決于其主要收入以外的收入是否有較多的來源,如城鎮居民的經營收入,或農村居民的工資收入,以及城鄉居民的財產性收入和轉移性收入。這些收入多、比重高,使總收入的量增加,卻會使傳統主要收入的比重相應減少,主要收入的比重與總收入量出現負相關。

雖然城鄉居民收入來源中都有“經營”的收入,但城市人的經營與農村人的經營是不同的概念。農村人經營的大多是農業,且基本是小生產的農業,而城鎮居民的經營可橫跨各類二三產業,形式包括創業創新的投資項目、傳統或新興的現代企業,或大小不一的服務業等。與城市居民的經營相對應的,是農村居民在城市人(包括進城農民轉化的城市人)創辦經營的經濟體中從事勞動生產,賺取比小農經營明顯高的工資。城鎮居民的財產性收入則源于銀行儲蓄、理財、房產出租買賣、證券交易等。當然,城鎮居民中的經營及財產性收入是很不平衡的,相當一部分人的高收入拉高了平均數。而農村居民的工資收入相對均衡,可以是其在本地從事非農產業的報酬,也可以是外出打工賺來的工資等。農民的財產性收入除了與城市人一樣的存款、投資收益外,還有房地使用權轉讓、出租的收入等。

綜合前文的分析,筆者將近年來我國城鎮居民的經營收入和農村居民的工資性收入,以及兩者的財產性收入增長較快的態勢和與居民的總收入增長形成顯著正相關性的結構,稱之為“優勢收入結構”。理由如下。

第一,這樣的收入結構是有利于居民的總收入保持較高水平或能夠實現較快增長的結構。根據表4所列的10年增長比例計算,城鎮居民的經營收入年增長率和農村居民的工資收入年增長率分別為21.2%和16.8%,財產性收入年增長率分別為19.7%,16.0%,均高于城鄉居民的可支配收入及純收入增長率12.4%和13.1%;而城鎮居民工資收入和農村居民經營收入的年增長率分別為11.4%和9.0%,均低于城鄉居民收入的年增長率(以上均為名義年增長率,但不影響橫向比較)。

第二,這是由居民內生性因素驅動、自主行為決定的收入結構。改革開放以來,城鄉居民的主動經營、外出打工、財產投資等由內生的理念導向的自主經濟行為,產生了不斷增長的收入效應,形成充滿活力的增長點。誠然,目前城鎮居民的工資從絕對額來說仍是收入的最大來源,但其水平主要由政府的政策及大環境決定,是居民自身無法控制的,多數意義上屬于外生變量;①農民的經營性收入雖然是由農民的自身行為所決定,但家庭承包制下普遍的小農經濟收益水平過低,往往拖累收入的增長,因而不具有收入的優勢。而城鄉的轉移性收入同樣是由體制和政府所決定的外生變量,不是普通民眾可以自主追求的。

第三,只有在正常的市場機制下,經濟主體的自主行為才具有普遍的導向意義,才有利于構建活力強、成長性好的就業與收入結構。改革開放以來,凡是經濟增長超前,群眾脫貧致富迅速,社會發展出類拔萃的地區或經濟體,都是遵循“不靠外力靠內功,不靠上級靠自身,不靠政府靠市場”的原則發展起來的(如東部沿海的廣東、浙江、江蘇等地的農村都是典型)。強調居民收入的“優勢結構”,毫無疑問都遵循以上原則。

近年來,我國城鄉居民收入形成“優勢收入結構”的原因,首先是市場經濟體制和多種所有制的建立,形成蓬勃的新增長點,促進了民營經濟的大發展和收入來源的迅速擴大。相當一部分城鎮居民先是從原有單純依靠國有和集體經濟的工資收入,轉變為以工資為主、不同形式的經營及財產性收入為輔的收入結構,更有部分市民告別公有制經濟單位,放棄固定的工資收入,自主創業創新,從事個體私有經濟的投資和經營,也獲得了豐厚的經營性和財產性收入。農村中則有一些善于“闖市場搞經營”的農民帶頭,或在農村就地興辦小型企業,又當老板又當工人賺錢致富;或進入城市各類民營或公有企業打工賺錢,很多人久而久之也成為投資經營者。其次,各類市場的不斷完善,為居民的經營和投資行為創造了不可或缺的良好條件。商品市場、房地產市場和資本市場的繁榮,既改變著城鄉居民的理念,也成為各種收入來源成長與擴大的溫床。人們將各類有形和無形資產通過投資、交換,獲取經營和財產性收益。最后,我國大規模的城市化進程是形成多元化收入結構的強大催化劑。由于農村改革的深入和農業勞動生產力的極大提高,大量農村居民從小生產農業中脫離出來,進入非農產業和城市建設中,為城市居民的創業和創新提供了源源不斷的勞動力。雖然農村勞動力與城鎮職工相比是“廉價”的,但對進城的農民而言,在城市務工比從事小生產的農業勞動所獲得的報酬高得多。國家實行鼓勵農民進城和城鄉一體化的政策,推動更大量的農村勞動力進入城市,農村居民的工資性收入正是在這一過程中成倍提高的。

從更深層面來看,城鄉居民的“優勢收入結構”是突破舊理念及舊的分配模式的產物,是全社會從城鄉二元結構下依靠“外在約束”的運行狀態,轉向城鄉一體化趨勢下充滿內在活力的良性循環的體現。在傳統的城鄉發展模式(城市人靠工資,農村人靠小農經營)下,城市人如果不在“正規”單位賺工資而去搞各種經營,就會被人看不起;農村人如果不好好種地養家而外出打工賺錢,以及城鄉百姓利用財產“投機”賺錢,就很可能會被視為不務正業,甚至被扣上資本主義帽子。改革就是在沖破傳統體制及觀念的進程中,推動城鄉民眾創業創新,既有利于提高資源利用效率,也必然提高了各類收入。而它們又是相輔相成的:經營收入的提高使經營者能夠給予勞動者更多的工資收入,而工資收入提高增強了勞動者的積極性,又有利于增加經營者的經營收入或企業盈利。工資和經營收入的增加使居民有更多財富進行投資,獲得的財產性收入又轉化為投資和經營資本,從而保障收入增長的良性循環不斷擴大。

三、多元化收入結構對區域差距的調節效應

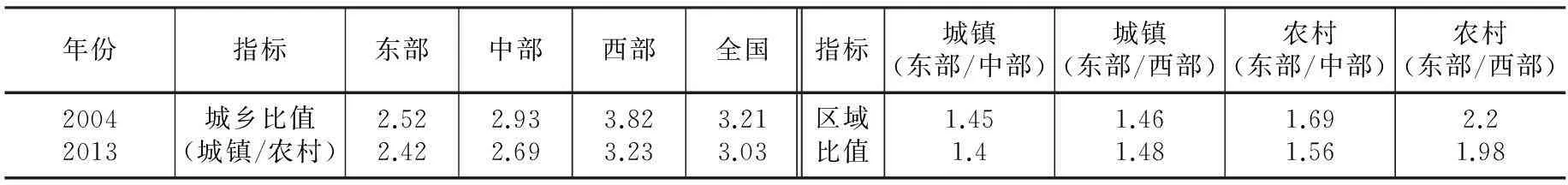

我們以城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均純收入為指標,分別計算了2004年和2013年,全國及東中西部地區的城鎮居民對農村居民人均收入的倍數,東部地區的城鄉人均收入分別與中西部地區城鄉的人均收入的倍數,結果見表4。

表4 2004年至2013年城鄉與區域居民收入差距的變化 (單位:倍數)

可以看到,以上所有的倍數,除了區域比值的“城鎮(東部/西部)”是2013年倍數大于2004年的以外,其他全部都呈現2013年小于2004年的狀態,即產生了縮小城鄉和區域差距的作用。另外,筆者2014年用錫爾系數計算全國及東中西部地區之間居民收入的差距,結果是全國的總體區域差距從2004年的4.337降為2012年(可取得數據截至此年)的3.309,三大地帶間的差距從2004年的2.936降為2012年的2.272。②

筆者認為,差距的縮小,是與以優勢收入結構為主導的多元化收入增長態勢相關聯的。優勢收入結構的強化,依賴于市場機制的資源配置,充分發揮了人的內在動力,加上各種資源要素的潛力和效率產生新的收益,因而有利于后來者居上,產生后發效應,起到調節收入分配,縮小差距的作用,其在低基數、相對欠發達的農村和中西部地區產生的效應更強。

從縮小城鄉收入差距看,主要表現為優勢收入結構在農村比城鎮更為突出。2004年到2013年的10年中,農民人均工資性收入提高3027元,提高了303.0%,占全部純收入提高額的50.78%。2013年全國農村居民人均工資收入絕對額為4025元,占全部純收入的45.2%。而城鎮居民人均經營收入雖然提高的幅度為466.2%,但由于其占總收入的比重較小(2013年為10.38%),提高的絕對值僅為2303元,占人均可支配收入提高額的13.13%,效應明顯低于農村居民人均工資收入的提高。當然,由于歷史的原因,農民財產性收入的增加相對于城鎮居民是滯后的。城鎮居民財產性收入占總收入的比重10年中從1.7%提高到3.0%,而農民是從2.6%提高到3.3%;城鎮居民財產性收入人均增加的絕對值為644元,比農村的216元高得多。

筆者將農民的工資收入與財產性收入、城鎮的經營收入與財產性收入分別加總,再加以比較。經計算,兩者增加的絕對值,農村和城鎮分別為3243元和2952元(農村比城鎮人均多增加291元),分別占農村與城鎮總收入10年提高額的54.4%和16.8%。顯然,總體比較,農村優勢收入結構對于提高收入的效應比城鎮強,也就為城鄉收入差距倍數的縮小作出了貢獻。盡管2004年后的10年中,就絕對數而言,城市居民人均可支配收入的增加(17534元)遠高于農民(5960元),但增加的幅度則是農村(203.0%)高于城鎮(186.1%),使城鄉收入的倍數從3.21倍減少為3.03倍。

再看三大區域的差距。前文已經表明,中部地區是10年之中城鎮人均可支配收入增長比例最高的地區,工資收入的比重縮小及財產性、轉移性收入比重的擴大都是三大區域中最高的,只有經營收入提高幅度略低于東部地區(低0.05個百分點)。同時,中部地區城鎮居民經營收入、財產性收入和轉移性收入的比重與總收入增長的正相關度也均是三大區域最高。優勢收入結構使得中部地區城鎮居民收入提高較快,從而為縮小與東部地區的差距作出了貢獻(東中部地區差距從1.45倍縮小到1.40倍)。相形之下,西部地區城鎮沒有中部地區的相應優勢結構效應強,而出現了城鎮居民可支配收入的東西部地區差距從1.46倍擴大到1.48倍的情況。再看農村,前文也已表明,西部地區是這10年之中農民人均純收入增長最高的地區(指數從1提高到3.21),而其經營收入比重縮小也是三大區域中最顯著的,其工資性和轉移性收入的比重在三大區域中也是最高的。西部地區的優勢收入結構使得東、西部地區農民收入差距從2.20倍縮小到1.98倍。這也印證了收入的多元化是促進居民收入提高的基本因素。

區域差距的調節還有賴于政府的轉移支付,世界各國都將其作為縮小差距的重要手段。2013年,我國的轉移性收入在城鄉居民收入中分別占到26.0%和8.8%,比城鄉的財產性收入比重都高得多,但筆者并不將其納入優勢收入結構,原因是轉移性收入與城鎮居民的工資收入一樣,屬于外生性的因素,由政府的政策性因素決定,而不是居民的內生性、自主選擇行為所決定。對于轉移性收入的巨大作用,前文已作闡述,但不能不重視其中的問題。目前最明顯的問題是:一是城鄉差距極大。城鎮居民獲得的轉移性收入遠高于農村居民,全國城鎮居民2013年的轉移性收入人均為7010元,而農村居民人均僅為784元;從變動趨勢看,2004年至2013年,雖然城鄉居民轉移性收入的倍數從20.0倍縮小到8.9倍,但人均絕對數的差距從2205元增加到6226元;10年間城市居民人均提高了4690元,但農村居民人均僅提高了669元。二是地區差別明顯。2013年城鎮居民東中西部地區人均轉移性收入分別為8479元、5883元和5243元,農村居民東中西部地區人均分別為1500元、681元和758元。東部地區比中西部地區高出50%至100%。

以上數據顯示,越是收入較高的城鎮和東部地區,取得的轉移性收入越多。目前我國轉移性收入由中央或地方財政支付的約占到60%—70%,政府調控的重要目標應該是縮小城鄉和地區差距,但是現實反映出的特征卻相反。客觀地看,這種情況與我國過去長期存在的計劃經濟及城鄉、地區分割的體制相關:政府對城市人口的基本生活給予充分保障,包括養老、救濟、價格補貼以及就業、教育、住房、醫療等方面的待遇,而對農村居民則基本沒有保障;同時大量需要轉移支付的事務基本由地方財政負責,而各地發達程度及財政收入的極大差異必然造成保障程度的天壤之別。改革開放以來,國家施行一系列支農、惠農政策,例如政府對農村的養老、醫療衛生、教育等方面的投入,扶持“三農”的資金、支持扶貧脫困的財政撥款、價格補貼等,已經緩解了城鄉差距擴大的趨勢,但目前實際差距之大仍是亟待解決的問題。

四、優化居民收入結構促進收入增長的對策

在探索收入結構變動的趨勢性規律基礎上,應根據不同收入來源的形成特征和制度現狀,強化“優勢收入結構”,采取針對性的對策提高居民的收入水平。雖然目前城鎮居民的工資收入和農村居民經營收入占總收入的比重是逐年下降的,但其作為傳統的“收入主渠道”的地位總體并沒有改變。未來應在全國范圍內,建立長期穩定的既全國統一、又符合地方實際的工資制度,建立規范、持續的工資增長與貢獻、與能力、與任職年限等掛鉤的制度,使工資成為動態的內生變量,真正起到激勵人的創新正能量的作用。而提高農民收入的關鍵在于,發展規模化、高效益的農業產業。為進一步完善收入增長的多元化結構,筆者特提出以下建議。

第一,鼓勵城鄉居民自主創業創新,構建更多、更強的新經濟主體,是持續提高城市居民經營收入和農村居民工資收入的根本途徑。在城鎮支持市民創業和創新,無論是個體經營還是創辦公司企業,都能形成穩定的經營收入和財產性收入。在農村,鼓勵農民或就地、或進城務工經商,取得工資收入。城鄉居民這兩種收入來源的壯大,就是在最廣大民眾的收入來源上構建起新的增長點。要采取多種方式為城鄉經營戶提供專業的產品技術和營銷指導,提升科技含量,增強競爭力。制定相關政策,降低創業門檻,加大銀行對小微企業和個體經營者創業的支持力度。未來金融業發展的重點之一,應該是最大程度地支持那些能夠對民眾的創新項目進行風險投資的金融機構。對農村居民來說,要從依靠傳統的家庭經營收入逐步變為依靠工資收入或產業贏利。從對傳統農業的市場化、規模化、企業化、科技化改造著手,促進土地向種田能手流轉,發展家庭農場,以科技和現代管理保障農業效益的提高,是提高農民收入的根本所在。

第二,廣泛開辟城鄉居民進行財產投資的渠道,普及投資及金融知識,增加財產性收入。財產性收入是潛力極大的收入來源。雖然就全國而言,居民收入增長與財產性收入增長具有為較明確的正相關關系,但是在農村尤其是西部農村,這種相關性并不穩定。農民獲得財產性收入的產權基礎、投資渠道及知識技能的不明確不健全是根本問題。應在全國城鄉形成更為良好的投資和要素開發利用環境,深度發掘資產要素潛力,提高資產收益。如應加速農民土地產權的證券化,使農民的土地權能夠在貨幣形態上得以實現,成為農民提高收入的重要來源。應加強銀行、證券機構、信托機構、小額存貸款公司、投資基金等網點的建設和普及,也應加強在中西部和農村地區普及理財理念和投資知識。經常有報道稱農民賺了錢藏在柴堆里丟了或埋在地下爛了,如果投資渠道暢通,就不至于出現此類事情。農村基層的金融機構負有普及知識、提供幫助的責任,為居民開辟投資收益渠道也有利于金融機構自身拓展業務,提高經營效益。

第三,政府和社會的轉移性收入要更多地用于提高城鄉居民創業創新能力,轉化為提升居民收入增長的“造血功能”的原動力。加大對農村居民的轉移支付,是縮小城鄉居民收入差距的重要措施。目前轉移性收入主要還是用作直接扶貧濟困,這自然是必不可少,但要從根本上解決欠發達地區和窮困人口的生活問題,還應該形成基于個人及社會組織自身能力的財富積累方式,也就是增強“造血功能”,形成有源之流。如支持貧困地區特有的自然或人文資源的開發利用;興辦更多提供殘疾人就業的福利工廠;以一部分轉移支付資金為基礎,建立農村扶貧幫困的互助組織,形成互幫互助的社會風尚,持久有效地促進社會和諧發展。

注釋

①城鎮居民工資增長仍然是可支配收入增長的主體,全國此期間工資提高了11777元,為原有工資收入的164.65%,占可支配收入增長額17534元的67.2%。但必須認識到,工資制度由國家統一制定,工資總水平增長受到整個制度約束,無法由民眾自主行為而變動(機關事業單位是所謂“鐵工資”;企業工資雖然是浮動的,員工可以通過積極工作增加企業贏利使自己有可能提高收入,但工資水平主要還是由國家工資制度和經濟大環境決定)。而城市居民的經營收入和財產性收入,則是通過居民自主選擇的行為可以提高的收入,因而與受“外部約束”的收入具有十分不同的意義。10年間經營收入增加的絕對額雖然僅為2303元,只占可支配收入增長額的13.1%,但提高的幅度達到466.2%。同樣,財產性收入增長額僅為649元,占可支配收入增長額的3.7%,但提高的幅度達403.1%。顯示出這兩種收入在市場經濟下的增長前景。②陳自芳:《以收入標準判斷的我國區域差異研究》,《中州學刊》2014年第4期,第30頁。

參考文獻

[1]祝偉,汪曉文.我國省際間農村居民收入差距的實證研究——基于收入結構的視角[J].江西財經大學學報,2010,(1).

[2]王志平.中美居民財產性收入比較及啟示[J].上海經濟管理干部學院學報,2010,(4).

[3]陳磊.中國城鎮居民收入的決定因素——基于收入結構的角度分析[J].經濟研究導刊,2011,(21).

[4]蘇東坡.城鎮居民收入結構的城市化效應研究——基于中國省際面板數據的門檻模型分析[J].城市發展研究,2014,(10).

[5]徐會奇,周建幫.東部農村居民收入結構與增長問題研究——以山東省為例[J].管理觀察,2014,(22).

責任編輯:曉立2015年8月

作者簡介:陳自芳,男,中共浙江省委黨校經濟學部教授(杭州310012)。

收稿日期:2015-05-10

中圖分類號:F014.4

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0751(2015)08-0023-07

【經濟理論與實踐】