鼻內鏡治療鼻竇炎合并鼻息肉的療效及其對患者嗅覺的影響

蔣敏

[摘要] 目的 探討鼻內鏡下微創手術治療鼻竇炎合并鼻息肉的療效,并觀察其對患者嗅覺功能的影響。 方法 將2012年6月~2014年6月筆者所在醫院收治的134例鼻竇炎合并鼻息肉患者按照隨機數字表法均分兩組,各67例,對照組施行傳統Wigand式開放手術治療,研究組施行鼻內鏡手術治療,對兩組患者術后療效及嗅覺功能改善情況進行綜合比較。 結果 術后28 d對兩組患者治療效果進行綜合評價,研究組患者治療總有效率(97.01%)高于對照組(88.06%)(P<0.05);兩組患者術后12周時嗅覺功能CCCRC評分較術前均有明顯改善(P<0.05),但研究組改善幅度較對照組更為顯著(P<0.05)。 結論 鼻內鏡下微創手術治療鼻竇炎合并鼻息肉效果顯著,能夠明顯改善患者嗅覺功能,值得臨床推廣應用。

[關鍵詞] 鼻內鏡;鼻竇炎;鼻息肉;嗅覺

[中圖分類號] R765.9 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)03-0087-02

慢性鼻竇炎鼻息肉患者多伴有嗅覺功能異常,主要表現為嗅覺功能減退或喪失。傳統鼻腔開放手術治療目的在于緩解患者鼻塞、疼痛、流涕等不適,容易忽視患者嗅覺異常[1],且創傷較大、術后復發率高;鼻內鏡微創手術是目前臨床治療鼻竇炎鼻息肉的重要方法,其優勢在于能夠最大限度地保留患者鼻腔解剖結構及功能的完整。為探討鼻內鏡下微創手術治療鼻竇炎合并鼻息肉的療效及對患者嗅覺功能恢復的作用效果,我院2012年6月~2014年6月間對67例鼻竇炎鼻息肉患者行鼻內鏡下微創手術治療,并與同期67例施行鼻腔開放手術治療患者進行對照觀察,總結鼻內鏡手術優越性,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2012年6月~2014年6月我院收治的134例鼻竇炎合并鼻息肉患者作為研究對象,納入標準:①所選患者均符合黃選兆等主編《實用耳鼻咽喉科學》中有關鼻竇炎及鼻息肉的臨床診斷標準[2];②取得患者本人或家屬同意并簽署《知情同意書》;③均具備初中以上文化程度,無語言溝通障礙,能夠積極主動配合本次研究。排除標準:①先天性無嗅覺及過敏性嗅覺喪失患者;②既往鼻內鏡手術史患者及手術禁忌證患者;③嚴重心肝肺腎等臟器功能障礙或其他嚴重內外科合并癥患者。134例患者按照隨機數字表法均分兩組,研究組67例包括男35例,女32例,年齡15~67歲、平均(43.0±9.6)歲,病程6個月~11年、平均(5.1±2.1)年,臨床分型分期(參照1997年海口標準):Ⅱ型1期27例、Ⅱ型2期19例、Ⅱ型3期13例、Ⅲ型8例;對照組67例包括男36例、女31例,年齡15~69歲、平均(43.5±10.1)歲,病程6個月~14年、平均(5.7±2.3)年,臨床分型分期:Ⅱ型1期29例、Ⅱ型2期17例、Ⅱ型3期11例、Ⅲ型10例。兩組的性別比例、年齡、病程、疾病分型分期等一般資料比較差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 手術方法

1.2.1對照組 施行傳統鼻腔開放手術,其步驟參照Wigand術式,手術切口位于上唇齒齦溝交界處,術中結合患者具體病情考慮切除患者蝶篩前壁及中鼻甲后部的病變組織,隨后開放篩竇、前篩竇及額竇口,最后擴大上頜竇口行上頜竇根治術,術后創面止血并以凡士林紗條、明膠海綿填塞鼻腔。

1.2.2研究組 該組67例患者均行鼻內鏡手術治療,結合患者病情臨床分型、分期及病灶范圍制訂合適麻醉方案,Ⅱ、Ⅲ型病變患者給予全身麻醉,采用Messerklinger術式,鼻內鏡直徑4 mm,插入后充分暴露鼻腔、鼻道,鏡下切除鉤突、篩泡,摘除息肉,結合患者鏡下病情依次開放前篩、蝶竇、額篩、后篩,選擇性行上頜竇口擴大并切除局部病變的黏膜組織,鏡下擴張疏通上頜竇口,術后創面止血并以凡士林紗條、明膠海綿填塞鼻腔,同時給予適當抗生素及止血藥,每日清洗鼻腔。

1.3 評價指標

(1)術后28 d對兩組患者進行療效評價:①治愈:經治療后患者鼻塞、疼痛、流涕等癥狀基本消失,鼻內鏡檢查結果提示鼻腔黏膜基本正常;②好轉:患者鼻塞、疼痛、流涕等癥狀較術前有顯著改善,鼻內鏡檢查結果提示鼻腔黏膜部分改善,但仍有少量膿涕;③無效:患者臨床癥狀、體征較術前無任何改善,甚至加重,鼻內鏡檢查見鼻腔黏膜仍有炎癥病灶及大量膿涕[3]。(2)采用美國康涅狄格化學感覺臨床研究中心制訂的嗅覺功能測試評分方法(Connecticut Chemosensory Clinical Research,CCCRC)[4]分別在術前3 d及術后12周對患者嗅覺功能進行測評,主要包括嗅覺閾值測試和嗅覺識別測試兩個內容,具體評分為:0~2分為無嗅覺、2~4分為嚴重嗅覺下降、4~5分為中度嗅覺下降、5~6分為輕度嗅覺下降、6分及以上為嗅覺正常。

1.4 統計學方法

應用SPSS19.0統計學軟件進行比較分析,計數資料采用χ2檢驗,計量資料采用兩樣本t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

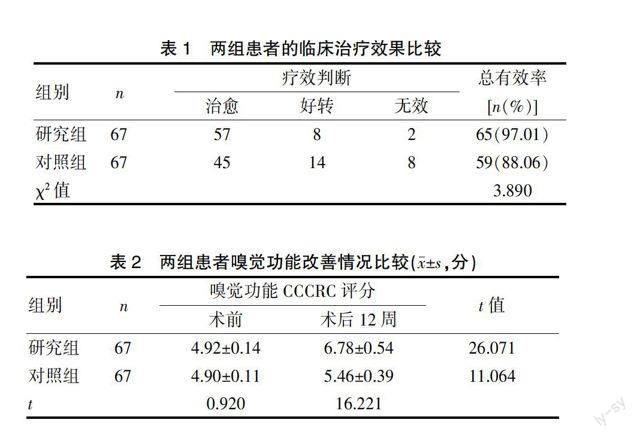

2.1 兩組患者的臨床治療效果比較

術后4周對兩組患者的手術治療效果進行評價,其中研究組治療總有效率達到97.01%,對照組為88.06%,兩組比較有顯著性差異(P<0.05), 見表1。

表1 兩組患者的臨床治療效果比較

2.2兩組患者嗅覺功能改善情況比較

兩組患者術前嗅覺功能CCCRC評分無明顯差異(P>0.05),術后12周評分較術前均有明顯改善(P<0.05),但研究組改善幅度更為顯著(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者嗅覺功能改善情況比較(x±s,分)

3討論

慢性鼻-鼻竇炎合并鼻息肉是導致嗅覺障礙的常見原因之一,已往調查資料顯示約30%的慢性鼻-鼻竇炎合并鼻息肉患者伴有嗅覺功能異常,其具體的致病機制至今尚未完全闡明,國內外相關研究結果認為可能與鼻腔內黏膜炎癥水腫或息肉引起腔內阻塞,使外界帶有溴素的各種氣味不能流至嗅裂區,導致嗅覺功能障礙,同時張麗艷[5]等的研究中提出患者性別、年齡、鼻內鏡手術史、阿司匹林耐受不良、哮喘病史、吸煙均可能是導致鼻竇炎合并鼻息肉患者嗅覺功能障礙的重要因素。鼻竇炎合并鼻息肉臨床上多給予手術治療,傳統的鼻腔開放手術其手術范圍較大,常規器械操作容易對鼻腔正常組織結構及生理功能造成破壞[6],不利于術后嗅覺功能恢復,且術中出血量較多,對術野造成影響,導致息肉切除不徹底[7],故術后復發率高。本研究分別采用鼻內鏡微創手術與傳統開放式手術分別對67例鼻竇炎合并鼻息肉進行治療,結果表明鼻內鏡手術組臨床療效優于傳統手術組(P<0.05);同時本研究采用CCCRC嗅覺功能測試評分方法對兩組患者術后嗅覺功能改善情況進行綜合評價,發現鼻內鏡手術組患者術后12周評CCCRC分較術前均有明顯改善(P<0.05),且改善幅度較傳統手術組更為顯著(P<0.05),筆者分析其原因認為:鼻內鏡手術對患者鼻粘膜創傷較小,較傳統開放手術能夠盡可能地保持鼻粘膜特別是嗅區黏膜的結構及功能完整[8-9],這是保證術后嗅覺通道順暢的關鍵所在,徐艷紅[10]等的研究認為鼻內鏡手術過程中前后組篩竇的開放造成鼻甲外側偏移,使得嗅裂區范圍擴大,這一手術操作對于患者嗅覺恢復十分重要。

綜上所述,鼻內鏡下微創手術治療鼻竇炎合并鼻息肉能夠促進患者嗅覺恢復,療效顯著,值得臨床推廣使用。

[參考文獻]

[1] 陽玉萍,張華. 鼻內鏡下觀察慢性鼻-鼻竇炎鼻腔結構異常與鼻息肉發病的相關關系研究[J]. 中國內鏡雜志,2010, 16(7):673-677+681.

[2] 張燕,于改娣,燕茹,王淑薇. 中藥外治法防治鼻竇炎鼻息肉術后肉芽生長、息肉復發160例臨床觀察[J]. 江蘇中醫藥,2010,42(3):38-40.

[3] 劉朝軍,李其慶,王節. 鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎328例[J]. 安徽醫學,2010,31(9):1063-1065.

[4] 談世東,陳先文,龔亮. 血管性帕金森綜合征的臨床、影像學特征及嗅覺功能的研究[J]. 臨床神經病學雜志,2010,23(3):181-184.

[5] 張麗艷,盧滿存,林鵬. 慢性鼻-鼻竇炎患者嗅覺障礙的臨床分析[J]. 廣東醫學,2010,31(14):1826-1828.

[6] 和守睆,沈志豪,金曉杰. 鼻內鏡術后兩種鼻腔填塞物的療效對比[J]. 山東大學耳鼻喉眼學報,2011,25(6):67-69+73.

[7] 李美娟,劉茂芳,謝玉蘭,許裕珍. 鼻息肉內鏡手術的圍術期護理體會[J]. 中國醫藥導報,2011,8(26):113-114.

[8] 梁雯,竇春強,張明,馬曉慧. 糖皮質激素對慢性鼻竇炎鼻息肉手術的療效觀察[J]. 中國藥物與臨床,2011,11(z1):33-34.

[9] 王文彬,張明. 霉菌性鼻竇炎的鼻內窺鏡手術治療[J]. 實用臨床醫藥雜志,2013,17(24):99,103.

[10] 徐艷紅,何剛,黃定強,等. 慢性鼻-鼻竇炎鼻內鏡手術預后的影響因素分析[J]. 實用醫院臨床雜志,2013,10(1):117-118.

(收稿日期:2014-10-13)