文化資本視閾下農村人口城市化的障礙與消除

關盛梅 ,何 影

(黑龍江科技大學 a.人文與社會科學學院;b.科技處,哈爾濱 150022)

社會熱點論壇

文化資本視閾下農村人口城市化的障礙與消除

關盛梅a,何影b

(黑龍江科技大學 a.人文與社會科學學院;b.科技處,哈爾濱 150022)

[摘要]布迪厄認為文化資本是指儲存于個人身體中的文化知識、技能及修養,主要通過家庭教育、學校教育和社會教育三種形式完成,以身體化狀態、客觀狀態和體制化狀態三種形式存在。當前我國城市化進程中呈現出人口城市化滯后于空間城市化的現狀。由于農村轉移人口受文化資本相對缺失的影響,融入城市程度低,這是阻礙當前人口城市化,特別是人口城市化質量降低的重要原因。文化資本缺失阻礙人口城市化主要表現在以下幾個方面:傳統村落根基意識根深蒂固;知識水平與技能不足;教育文化程度低下。為此,應從過度追求城市化的空間規模轉向追求城市化的人口質量,從過度追求城市化的經濟資本轉向追求文化資本,最終實現人口城市化。

[關鍵詞]文化資本;人口城市化;農民市民化

城市化是人類社會從傳統社會向現代文明社會全面轉型和變遷的過程,其中涵蓋了經濟、人口、社會、文化、地域等多方面的綜合性轉變。對于城市化的內涵,不同學科研究的側重點有所不同。經濟學強調城市化是經濟發展的結果;人口學則從人口數量的角度觀察分析城市人口規模的分布和變動情況;地理學的關注點在于城市所帶來的空間變化,認為城市化是農村居住點向城市居住點、農業人口向城鎮人口轉移的過程;社會學則從人與人的社會關系角度來研究城市化,認為城市化是人們行為方式和生活方式不斷轉化的過程以及由此引起的各種社會后果。綜合上述一些學科知識,從社會學角度分析當前農村人口文化資本與人口城市化的關系,從過度追求城市化的空間規模轉向追求城市化的人口質量,從過度追求城市化的經濟資本轉向追求文化資本,為最終實現人口城市化提供支撐。

一、人口城市化的現狀與困境

近三次人口普查數據顯示,從1978年至1990 年,城鎮人口的比重從12.50%上升到26.23%;從1991年至2000年,城鎮人口的比重又上升到36.09%;到了2010年第六次人口普查時,城鎮人口的比重已經上升到50.30%[1]。根據國家統計局2013年的調查結果顯示,城鎮常住人口為73 111萬人,占總人口比重53.73%。由此可見,改革開放后我國的人口城市化水平呈現加速發展的趨勢。然而,從當前中國城市化的現狀來看,城市空間變化的成就遠大于人口變化的成就,空間城市化成為當前城市化的主要機制。在城市化進程中,依據人口非農化增長指數和建成區面積 (土地非農化) 增長指數可以比較出空間城市化的速度和人口城市化的速度的關系。姚震宇對《中國城市統計年鑒》的數據整理分析表明, 1998-2008 年,當人口城市化率提高10個百分點時,地級以上城市建成區總面積從13 613平方公里增加到27 587平方公里,城市空間面積變化幅度遠比同期非農業人口的增加幅度大[2]。

在城市化進程中,人口城市化滯后于空間城市化往往會引發一系列的社會風險,如2008年美國次貸危機、我國目前各地的“空城”“鬼城”“溫跑跑”等現狀的發生,就是土地、房產等不動產過度發展衍生出的社會和金融風險;同時正如齊美爾所言,空間具有“排他性、分割性、固定性、接近或遠距離性和制約性,空間城市化過度發展容易造成不同階層間居住空間區隔化。每個空間都有固定的邊界,每個單元空間內的行動者遵循著相同的交往規則”[3]。這種社會階層居住空間區隔化,將使人們無法充分分享城市化所帶來的經濟成果,貧困階層呈現邊緣化的狀態,由此產生社會剝奪感、社會焦慮情緒及不被尊重的感覺,甚至會造成對社會的不滿和仇視,從而加劇社會矛盾和社會風險。因此,人口城市化不僅是指一個國家或地區具有城市居民特征的人口在總人口中的比例不斷上升的過程,更為重要的是全體城市居民(包括新遷入的農民工)的生活方式、價值觀念和社會關系等不斷從農業向工業、從傳統向現代轉變,生活質量與社會地位不斷提高的全面轉變過程。城市化應從對規模的追求轉向對質量的追求,即從過度追求空間城鎮化過渡到重視人口城市化質量的發展道路上來,構建一種社會關系和諧、城市風尚文明、生活方式現代的高質量城市。從以人為本的角度出發,人口城市化是城市化的最終目標。

二、人口城市化與農民市民化

城市化所帶來的社會風險應在城市自身發展過程中解決。當前我國城市化過程中所呈現的人口城市化滯后于空間城市化,一方面是由地方政府出于經營需要的一系列政策法規及經濟誘導的推動所形成,另一方面由于農村轉移人口受文化資本相對缺失的影響,融入城市程度低,這也是阻礙當前人口城市化,特別是降低人口城市化質量的重要原因。從當前我國城市化的發展階段來看,人口城市化在一定程度上更多地表現為農民市民化。市民化水平越高,城市化的質量也越高。農民的市民化進程一般分為三個發展階段:初級發展階段,即在經濟資本層面實現市民化,中級發展階段,即在社會資本層面實現市民化,而高級發展階段則表現為實現文化資本層面的市民化。根據眾多學者的實證研究,我國當前農民的市民化水平還處于初級階段,即僅僅實現了經濟層面的市民化。如廖全明指出,“總體上當前中國農民工的城市融入還處于較低水平,更多停留在經濟層面的融入,即追求基本的生存適應狀態,被排斥在城市主流社會之外,無法真正融入現代城市文明,有淪為城市‘邊緣人’和二等公民地位的危險”[4]。葉俊燾也指出,“經濟生存融合極大制約了農民工城市融合的縱向提升,當前農民工城市融合仍停留在經濟生存融合階段”[5]。“半”城市化這個詞形象地描述了當前城市化的基本狀態,進城農民雖然獲得了基本的生存能力,但在發展能力、社會認同、自我認同、生活質量提升等方面還存在一定差距,還沒有完全融入城市生活,實現真正的市民化。

農民市民化具有一定的層次性,人口城市化也具有一定的包容性,這種包容性體現為既能滿足城市人口生存、發展、生活質量提升等不同層次的發展需求,又能推動這種需求不斷地由低層次向高層次遞進,即對人口城市化不同層次發展階段的包容。從二者的層次對比可見,若想提高人口城市化的質量,保障農民具有基本的發展能力及認同城市文化是根本。所以,人口城市化與農民市民化是相輔相成的關系。然而,長期的城鄉二元體制導致農村人口的文化資本普遍欠缺,加上文化資本的再生產與轉化特性決定了文化資本欠缺是制約當前農村轉移人口城市化的重要障礙。

三、農村人口文化資本缺失阻礙人口城市化

“文化資本”(capital culture)這一概念是由布迪厄在馬克思的資本概念基礎上進行擴展之后提出的。布迪厄認為文化資本是指儲存于個人身體中的文化知識、技能及修養,主要通過家庭教育、學校教育和社會教育三種形式完成,以身體化狀態、客觀狀態和體制化狀態三種形式存在[6]。由于資本具有稀缺性,文化資本是權力與地位、支配與統治的基礎,同樣具有稀缺性。對于個體或階層而言,擁有文化資本的多寡體現了其社會資源和權力結構的不平等,決定了其在場域或社會空間中的地位。布迪厄的文化資本理論確立了教育是生產、傳遞與積累文化資本的重要手段,明確了文化資本在社會分層中的價值,這為分析當前中國城市化過程中文化資本對農村人口市民化的影響提供了新的理論視角。

(一)傳統村落根基意識阻礙人口城市化

中國社會學家費孝通指出,中國傳統的鄉土社會是一個以關系為本位的社會,這種社會關系是以個人為中心,因而呈現出以自我為中心的差序格局。在這種社會關系網絡中,人們的信任觀念更多地集中在親屬、老鄉等強關系中,禮的觀念和習俗的力量在一定程度上影響著人們的行動選擇,表現為在處理具體事務時存在“攀關系,講交情”的情況[7]。雖然隨著現代化與城市化的快速推進,進城農民在與市民的不斷互動中,其生產和生活方式以及價值體系已發生了一些變化,但某些傳統的結構要素在一定程度上仍保持著相對穩定的性質。從當前眾多關于進城農民工市民化的相關文獻研究可見,當前農村轉移人員的交往呈現內卷化現象,即他們的社會關系網絡主要鑲嵌在 “血緣關系”“地緣關系”以及“宗法宗族制度”之中,其交往范圍往往被局限在同質性較高且規模較小的社會關系網絡共同體之中,難以融入城市中[8]。農民與市民之間社會交往邊界線的突出和強化,將導致農民與市民社會認同的隔離與社會角色的隔離,如農村轉移人口的“兩棲”生活方式或在城市中重新構建模擬的村落即“城中村”現象[9]。這也就是當前許多學者提出的大量農村轉移人口在城市中處于“半城市化”狀態的一種表現。其實,傳統村落根基意識導致的“內卷化”現象不僅表現在社會交往方面與生活方式方面,同時會進一步擴展到生產方面,主要集中在建筑、服務、個體經營行業等方面,難以擴展到科技含量較高的其他行業上。因此阻礙了進城農民工的發展與生活質量的提升。

(二)知識水平與技能的不足阻礙人口城市化

由于城鄉二元體制的影響,農村學校教育一直滯后于城市教育。對于能力式文化資本中的知識水平與技能在農村及其轉移人口中同樣表現為欠缺。新生代農民工與第一代農民工相比,在知識結構、知識水平和相關技能等方面有了很大提升。國家統計局發布的《2014年全國農民工監測調查報告》顯示,40歲以下農民工參加過非農職業技能培訓的比例明顯高于40歲以上農民工。但沒有參加過任何技能培訓的農民工無論是新生代農民工還是老一代農民工仍占三成[10]。

表1 農民工參加培訓情況 (單位:%)

數據來源:中央政府門戶網站,2015-04-29.

根據國家統計局抽樣調查結果,2014年全國農民工總量為27 395萬人,比上年增加501萬人,增長1.90%。農民工知識水平與技能情況直接影響到人口城市化的質量。在知識化、信息化的時代,農村轉移人員擁有較少的能力式文化資本形成了與城市勞動力供求之間的知識斷裂,因此他們只能在體力勞動和傳統行業中從事那些技術含量低、勞動強度大、收入不高的工作,在城市社會分層體系中,農民工群體處于一個具有較高流動性的較低社會等級之中。因此,能力式文化資本的欠缺在一定程度上造就了進城農民工對職業的低競爭力和低適應力,阻礙實現高質量的人口城市化。張振宇在對濟南市流動人口城市融入度的調查研究中表示,是否有技能證書對于流動人口的城市融入有著顯著性的影響作用,有技能證書的流動人口比沒有技能證書的融入度高將近5.73 個單位,參加過職業培訓的比沒有參加過的高近6.3 個單位[10]。

(三)教育文化程度低阻礙人口城市化

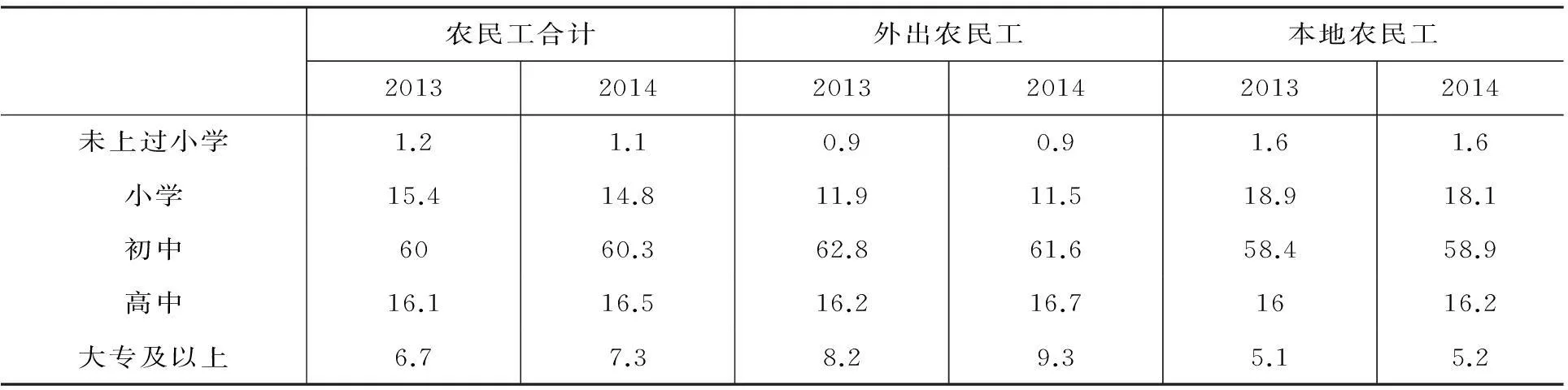

根據布迪厄的文化資本理論,上述能力式文化資本經過文化體制的資格授權后形成制度化文化資本,目前在中國主要表現為通過國民教育所頒發各種文憑和資格證書。當前,進城農民工所擁有的制度文化資本存在明顯缺失。根據統計局發布的2014年全國農民工監測調查報告顯示,2014年,在所調查的全部農民工中,文盲占1.10%,小學文化程度占14.80%,初中文化程度則為60.30%,高中文化程度占16.50%,大專及其以上占7.30%。從總體看,農民工文化程度有所提升。外出農民工與本地農民工相比文化程度略高,但其高中及以上文化程度也只達到26.00%,農民工文化程度主要以初中為主。

人口城市化不僅僅是將農村人口轉變為城鎮人口這種純人口地域遷移,同時包括產業結構升級、現代社會文明進步等在內的系統性轉變。根據可持續發展的要求以及產業結構轉換的一般規律,城市化過程中產業結構需要從資源、能源密集型產業向依靠人力資本、知識資本、社會資本等技術知識密集型產業轉變。為適應這種產業結構的調整與經濟增長方式的轉變,城市化進程中必然對勞動者的素質提出更高的要求。從當前城市化發展的現狀來看,在一些以重工業為主導產業的工業化城市中,農民工暫時有用武之地,然而當一些城市經濟發展到產業結構升級、需要大力提高資本技術構成的時候,一些農民工便不得不踏上回鄉之路。從本質上講,當前沿海地區所出現的“民工荒”,其主要原因并不完全是農民工絕對數量的下降,而是結構性有效供給總量不足,即制度文化資本欠缺導致技能型勞動力的供給滿足不了當地社會經濟轉型和企業快速發展的需要。是人力資本的短缺,更是人力資本中制度化文化資本與能力式文化資本的短缺。

表2農民工的文化程度基本情況 (單位:%)

農民工合計外出農民工本地農民工201320142013201420132014未上過小學1.21.10.90.91.61.6小學15.414.811.911.518.918.1初中6060.362.861.658.458.9高中16.116.516.216.71616.2大專及以上6.77.38.29.35.15.2

數據來源:中央政府門戶網站,2015-04-29.

四、積累文化資本是促進人口城市化的根本路徑

綜上所述,作為城市化核心的人口城市化,其本質是人的內在本質的變化,是包括進城農民在內的全體城市居民生活方式和價值觀念不斷由傳統向現代轉變、生活質量不斷提高的過程,而不僅僅是人口的聚集、城鄉間的流動以及就業結構變動等表象。為此,應從過度追求城市化的空間規模轉向追求城市化的人口質量,從過度追求城市化的經濟資本轉向追求文化資本,最終實現人口城市化。然而,文化資本的再生產特性決定了人口城市化是一個長期的過程。布迪厄指出,家庭與學校、社會等場所是文化資本再生產的重要場所。但是,在當前社會流動的背景下,許多農村留守兒童缺少家庭教育已成事實,一些正處于基礎教育階段的兒童進城寄宿學習,同樣面臨著家庭教育的缺失。近年來,我國教育事業在不斷發展,全社會已經普及九年義務教育,高等教育錄取率也越來越高,基本上實現了大眾教育。但是,各種教育不公平現象特別是城鄉之間的教育不公平現象依然是人們關注的焦點。如眾多研究表明,農村子女升入重點中學的難度遠遠高于城市子女,農村子女升入重點大學的難度遠遠高于城市子女,特別是在自主招生實施后,重點大學中農村子女所占比例呈逐年下降趨勢。文化資本的再生產特性決定了其獲得過程是漫長而艱難的,對于那些還沒有實現經濟資本層面市民化的農民來說,更是難上加難。因此,要實現人口城市化是一個長期的過程。消除城鄉二元格局是前提條件,加強農村家庭、學校與社會教育是根本途徑,農村教育任重道遠。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國國家統計局.第四、五、六次全國人口普查主要數據公報[EB/OL].中華人民共和國國家統計局官網.

[2] 姚震宇.空間城市化機制與人口城市化目標——對中國當代城市發展的一項研究[J].人口研究,2011,(9):26-29.

[3][德]西美爾.空間社會學[M].桂林:廣西師范大學出版社,2002: 294 -310.

[4]廖全明.發展困惑、文化認同與心理重構——論農民工的城市融入問題[J].重慶大學學報(社會科學版), 2014,(1):141.

[5]葉俊燾,錢文榮,米松華.農民工城市融合路徑及影響因素研究——基于三階段Ordinal Logit 模型的實證[J] .浙江社會科學,2014,(4):96.

[6][法]皮埃爾·布爾迪厄.文化資本與社會煉金術[M].包亞明,譯.上海:上海人民出版社,1997:192-193.

[7]費孝通.鄉土中國·生育制度·鄉土重建[M].上海:商務印書館,2011:110-115.

[8]計亞萍,張廣濟,姜安.農民工“內卷化”行為傾向研究[J].長白學刊,2010,(6):126.

[9]陸益龍.農民中國——后鄉土社會與新農村建設研究[M].北京:中國人民大學出版社,2010:72—82.

[10]張振宇.流動人口城市融入度及其影響因素的實證分析——基于濟南市的調查[J].山東社會科學,2013,(1):39.

〔責任編輯:徐雪野〕

[中圖分類號]C913

[文獻標志碼]A

[文章編號]1000-8284(2015)03-0000-04

[作者簡介]關盛梅(1973-),女,黑龍江海倫人,副教授,碩士,從事城市社會學研究。

[基金項目]黑龍江省哲學社會科學項目(11C011);黑龍江省教育廳人文社會科學項目“黑龍江省煤炭資源型城市產業結構轉型期改善民生的障礙與路徑研究”(12522260)

[收稿日期]2015-09-30