略論體育教學有效性若干問題

邵偉德 李啟迪

摘 要:文章從課堂教學實踐角度出發,論述了體育教學的有效性問題,闡述了宏觀、中觀與微觀等各個維度的體育教學有效性觀察視角,并提出了有關體育教學有效性評價應注意的幾個問題。

關鍵詞:體育教學;有效性;觀察視角

中圖分類號:G633.96 文獻標識碼:A 文章編號:1005-2410(2015)01-0012-03

記得前不久,筆者帶著高中國培學員參加了浙江省某地的一次課堂教學觀摩活動,其中課堂教學內容是“跨欄”,教學對象為高中二年級男生。看課過程中讓我第一個感到不解的是高中二年級為什么不開展選項教學?問了教研組長之后才知道,之前曾開設過高中選項教學,但由于學校排課困難、班級學生不固定、難以管理等問題,最后沒有堅持下來。這種現象在國培學員所在的學校中也較為多見,看來要實施“以學生興趣為中心”的課程改革也是步履維艱。令我不解的第二個問題是,該次課是跨欄跑教學的第二次課,為什么跨欄跑只安排3次課。對于我的疑問,授課老師無從回答。

從這個小問題中,我們可以引發出一些思考:高中階段為什么要安排跨欄跑內容?安排幾次課有效?每次課安排的教法與學法是否有效,等等。這些問題既涉及了宏觀方面的問題——學段教學內容設置的有效性,又涉及了單元教學的有效性,更涉及了微觀方面的問題——課堂教學的有效性。

一、什么是體育教學有效性

從經濟學中的效果、效益、效率的概念來解釋,教學有效性主要是指“教師遵循教學活動的客觀規律,以盡可能少的時間、精力和物力投入,取得盡可能好的教學效果,從而實現特定的教學目標,滿足社會和個人的教育價值需求而組織實施的活動”。[1]同時,還有很多學者從各種不同的角度來解釋有效教學,如以學生發展為取向來界定教學有效性;從教師的行為取向來界定教學有效性;從表層、中層、深層三個層面的結構化分析界定教學有效性;等等。總之,有關各種不同概念與內涵爭議的焦點在于教學是“以教師為中心”還是“以學生為中心”。“以教師為中心”的論者主要從教師教學行為來刻畫教學有效性,評價者也往往較多關注教師對教學目標的把握、教材處理、教學程序安排、對教學方法手段的應用及教師教學功底、教學效果等;而“以學生為中心”的論者呼吁“以學論教”,從學生的角度來考察課堂教學,如學生是否積極參與學習、是否與其他同學進行有效的交流與互動、是否對知識有理解、是否積極思維、是否得到合適的學習資源、是否形成好習慣、是否有學習反思、是否有積極的情感體驗等。

如上所述,筆者認為體育教學有效性應體現“教與學”的統一,把教與學割裂開來談論“教學有效性”是不準確的,因此,我們認為應從教師教學行為實施與學生的運動行為改變兩個方面來認識“教學有效性”——教師實施教學手段、教學方法、教學策略、教學組織與管理的有效性,學生運動技術學習過程(學會、學懂、學樂與健身)的有效性。同時,由于“教學活動”具有人文性,有時無法定量化,因此,我們在討論與分析體育教學有效性過程中,既需要結合一些定量的指標,更需要運用定性的角度展開分析。

二、體育教學有效性的觀察視角

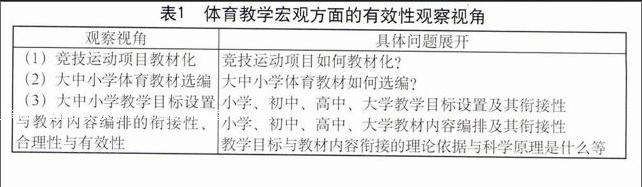

體育教學是一個范圍較大的概念,其中體育課堂教學是“體育教學”的最小單位,從數量上說,“體育教學”就是體育課堂教學的每一次累加,所不同的是體育課堂教學累加過程中會發生一定性質的變化,如每學期課堂教學的累加產生了“學期教學”,每年課堂教學的累加構成了“學年教學”,三年課堂教學的累加構成了初高中“學段教學”,大中小學課堂教學的累加構成了中小學體育教學。因此,我們要觀察“體育教學有效性”這個問題,需要從宏觀角度、中觀角度、微觀角度三個方面來展開。其中宏觀方面的觀察視角與體育教學學科專家密切相關,而中觀、微觀方面的觀察視角與基層一線教師的關聯度較大。

三、有關體育教學有效性評價的幾個問題

1. 體育教學有效性應與教學實踐效果結合起來

實踐是檢驗真理的唯一標準,教學預設再好,但實踐效果不佳也徒勞,因此,我們在評價體育教學效果的時候,必須結合體育課堂教學的實際效果,才能形成教學預設與教學效果的對接。在很多情況下,教師的教學預設很好,考慮的問題面面俱到,但一到實踐環節,卻漏洞百出,效果低下,這樣的教學是無效的;相反,有的教師教學預設一般,但在教學實踐過程中卻能根據教學當下情境適時改變策略,達到意想不到的效果,這樣的教學也是有效的,這充分說明了體育教師運用自身的教學智慧,靈活地解決了教學實踐的問題。

2. 體育教學有效性應與體育教學目標達成結合起來

體育教學目標是體育課程教學中一個很關鍵的要素,“目標”就是一個“靶子”,也是我們體育教學努力的方向。就如同航行,既然我們明確了要達到的準確地點,我們就需要把握正確的方向,沿著目標不斷前行。而衡量航行的有效性雖然與航行技術、手段、方法、策略等有關,但最終檢驗效果的標準還是能否到達目的地。因此,體育教學有效性與體育教學目標必須對接,即在討論體育教學有效性過程中,需要結合體育教學目標是否達成?達成的程度如何?

3. 體育課堂教學有效性應突出體育課堂教學目標的主次

體育課程目標中貫穿了身體、技能、心理、社會等方面的內容,結合體育課堂教學目標,我們把課程目標細化為四個方面:“會”(運動技能目標)、“懂”(認知目標)、“樂”(心理與社會適應目標)、“健”(體能目標)。以上四個目標是有主次之分的,首先,運動技能目標是課堂教學的本位目標,它體現了體育教學的學科特征,也是體育課程區別于學校教育其他課程的本質特征;其次,運動技術教學又是實現其他三個目標的重要路徑。以上的“懂”是直指具體的運動項目,我們要讓學生學懂運動原理,靠的不是理論課程的教學,而是在傳授運動技藝的同時,讓學生明白運動原理與方法;以上的“樂”也是運動中的快樂,離開了運動的快樂并不是體育課堂教學所追求的目標;以上的“健”更要結合具體運動項目對身體素質的潛在作用與貢獻。

4. 體育教學有效性應處理好教師施教與學生收獲之間的關系

教師施教的目的是為了學生的學習,但教師的施教過程、方法、程序、手段等方面都與學生體育學習的效果密切相連,我們不要把教師的施教與學生的學習割裂起來,如果教師的施教毫無章法、沒有規則,則學生的學習就會低效,如“放羊教學”就是一種低效行為。因此,我們既要突出學生在體育課堂教學中的收獲,也要關注教師教學行為的規范性。

5. 處理好體育教學有效性與體育教學正當性的關系

何為教學正當性?美國學者Kenneth Strike 認為,課堂教學不僅應當有效,而且還應該是道德的或正義的。因為有效教學可能是不正當的教學,或者說,有效教學并不必然地意味著是正當的教學[2]。結合體育教學活動,體育教學正當性問題可能還沒有引起廣大體育教師的注意,但這個問題的確在體育教學實踐中普遍存在,如當體育教師以專制式的教學強制學生進行體育鍛煉與身體練習,這樣的教學可能是有效的,但卻是不正當的;當體育教師為了上好觀摩課與優質課,故意不讓那些體育學習較差的學生上體育課,這樣的教學也可能是有效的,但能算得上是正當的嗎?這些現象都是教學正當性所要考慮的問題,因此,我們一方面要關注與提高教學有效性,另一方面,更要關注教學是否遵循教學道德的問題,即教學正當性問題。我們相信,隨著體育教學改革的深化與學生主體意識的提高,教學正當性問題必將引起更多的關注。

參考文獻:

[1] T.M.歇爾孟.大學優秀教學探討[J].高等教育研究,1989.1:66-71.

[2] Kenneth Strike.自主與控制:邁向一個正當影響的理論[M].臺北:五南圖書出版股份有限公司,2004:199.