基于PSR模型的寧夏地區生態環境變化特征研究

丁彩霞, 延軍平

(陜西師范大學 旅游與環境學院, 陜西 西安 710119)

?

基于PSR模型的寧夏地區生態環境變化特征研究

丁彩霞, 延軍平

(陜西師范大學 旅游與環境學院, 陜西 西安 710119)

摘要:[目的] 分析和評價寧夏回族自治區生態環境變化特征,為該地區生態環境建設提供理論依據。[方法] 構建基于“壓力—狀態—響應”(PSR)模型的生態環境綜合評價體系,應用熵值法系統評價寧夏地區1986—2012年生態環境變化及其特征。[結果] (1) 1986—2012年,寧夏地區生態環境壓力呈波動增加趨勢,需加強實施產業結構調整,節能減排,循環經濟等措施的力度。伴隨著氣候的暖干化,未來寧夏地區生態環境建設將面臨新的挑戰; (2) 寧夏地區生態環境狀態得分呈波動增加趨勢,生態環境逐漸趨于好轉; (3) 寧夏地區生態環境響應得分呈增加趨勢,說明寧夏地區生態環境治理與保護投入水平提高;在相關生態建設措施的實施下,人類活動對環境的壓力有所減少,生態環境質量逐步好轉; (4) 寧夏地區生態環境綜合得分呈波動上升趨勢。[結論] 近27 a來,寧夏地區生態環境質量總體提高。

關鍵詞:生態環境; “壓力—狀態—響應”(PSR)模型; 寧夏回族自治區

寧夏回族自治區深居中國內陸,遠離海洋,西、北、東三面沙漠環繞,獨特的自然地理位置決定了寧夏自然環境的過渡性、脆弱性、干旱性及多樣性等特征。20世紀人類大規模、無節制、掠奪性的資源開發活動,嚴重破壞了當地的生態環境,進入21世紀,隨著人們環境保護意識增強,相關生態建設措施相繼實施,寧夏生態環境質量逐步好轉。未來寧夏地區生態環境的變遷,仍面臨著許多使生態環境惡化的因素, 如氣候的暖干、稀疏的植被、人口的快速增長的以及較為低下的人口素質等。生態環境靠自然恢復是漫長和困難的,因此必須進行大規模人為干預,投入大量的資金、人力和科技,開展大規模的環境治理和生態建設活動[1]。生態環境建設是一個長期而艱難的歷程, 在恰當評價和認識當前生態環境的前提下,因地制宜, 合理規劃, 要重新建立良性循環的生態系統[2-3]。

“壓力—狀態—響應”(press—state—response)框架是為了評價生態環境狀況最早由經濟合作組織(OECD)提出的評價模式[4]。基本思路是人類活動施加給自然資源和環境的壓力改變了生態環境質量;社會通過經濟、環境等管理措施對已有變化做出響應,減輕生態環境壓力,維持生態環境的健康穩定發展。目前該模型在中國的人地關系及可持續發展領域應用較為廣泛,尤其是在生態環境評價方面,取得許多重要研究成果[5-8]。寧夏地區生態環境具有典型的“壓力—狀態—響應”的變化特征,本文通過“壓力—狀態—響應”分析框架,構建寧夏地區生態環境“壓力—狀態—響應”評價指標體系,系統評價寧夏地區1986—2012年生態環境變化特征,總結寧夏地區生態環境建設中存在的問題,分析其成因并提出相應對策,以期為未來寧夏地區生態環境建設提供理論依據。

1研究區與研究方法

1.1 研究區概況

寧夏回族自治區占地面積5.18×104km2,占中國國土面積的0.6%,南北狹長、東西短窄,黃河從中北部穿越,地處中國地質、地貌、“南北中軸”的北段,處在黃河中上游及黃土高原與沙漠的過渡地帶,位于中國自然區劃的3大自然區:東部季風區、西北干旱區和青藏高寒區的交匯區附近[9]。是中國典型的氣候變化敏感區、農牧交錯區及生態脆弱區。

1.2 評價指標體系

依據科學性、動態性、綜合性、客觀性及可操作性的原則,結合寧夏地區生態環境發展的實際情況,構建基于“壓力—狀態—響應”模型的寧夏地區生態環境綜合評價指標體系(表1)。將寧夏地區生態環境評價分為3個部分,包括生態環境壓力、生態環境狀態、生態環境響應。其中生態環境壓力是指當年的生態環境所面臨的壓力,對生態環境起負作用,它的值越高說明生態環境壓力越大;生態環境狀態代表了當年的生態環境狀況,它的值越高,說明生態環境狀況越好;生態環境響應是指當年生態環境保護與治理程度,它的值越高,說明其對生態環境質量的提升作用越大。

表1 寧夏地區生態環境綜合評價指標體系

1.3 評價方法與模型

為盡可能確保人為確定權重的客觀性,本文選取客觀賦權方法熵值法對寧夏地區生態環境發展狀況進行評價。在信息論中,信息可以度量系統的有序程度,信息熵可以度量系統的無序程度,二者符號相反,絕對值相等,若某項指標變異程度越大,則信息熵就越小,說明該指標提供的信息量越大,該指標的權重也相應越大;相反,某項指標變異程度越小,則信息熵越大,該指標所提供的信息量越小,因此該指標的權重也越小[10]。使用熵值法確定權重Wi的詳細步驟略[10]。根據各指標權重,確定生態環境壓力、生態環境狀態、生態環境響應得分:

(1)

(2)

(3)

式中:Pj、Sj、Rj——生態環境壓力、狀態、響應得分; Rij——指標標準化值; Wi——各指標權重。本文認為,生態環境是關于生態環境壓力、生態環境狀態、生態環境響應三者間的函數,擬定生態環境綜合得分為:

Ej=(Sj×Rj)/Pj

(4)

2寧夏地區生態環境變化特征

根據表1所確定的評價指標體系,本文選取了寧夏地區1986—2012年生態環境評價相關數據,數據主要來源于《1987—2013年寧夏統計年鑒》[11]《1987—2013年中國統計年鑒》[12]《1999—2012年寧夏環境狀況公報》[13]等。根據公式(1)和(2)得出寧夏地區生態環境壓力、狀態、響應得分及綜合得分(表2)。

2.1 寧夏地區生態環境壓力變化

從生態環境壓力方面來看,1986—2012年,寧夏地區人均工業三廢排放量均呈增加趨勢(表3),其中人均工業廢水排放量從1986—1989年的19.35t/人增加到2000—2012年的27.16t/人,人均工業固體廢棄物排放量0.7t/人增加到2.05t/人,人均工業廢氣排放量從11 645.21m3/人增加到39 806.02m3/人,人均工業SO2排放量從0.027 0t/人增加到0.068 2t/人,遠高于全國平均水平。工業廢棄物排放量逐年增加,對環境的壓力增大。

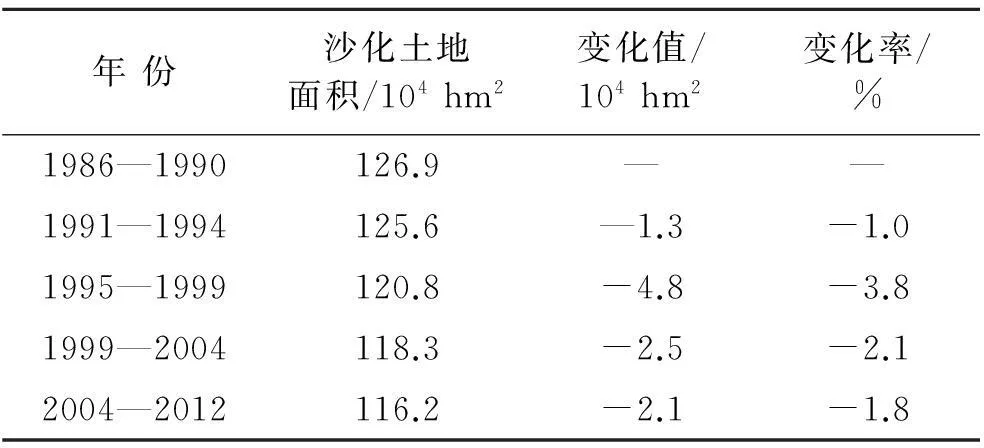

截至2012年,寧夏地區現有沙化土地面積1.16×106hm2(表4),占寧夏國土總面積的22.4%,1986—2012年,沙化土地面積呈減少趨勢,27a間沙化面積減少了1.07×105hm2.沙漠化治理取得一定成果,但沙化危害依然突出,沙化面積局部依然呈擴展趨勢,治理難度較大,治理好的穩定性也較差。 寧夏在20世紀80年代共發生9.4次沙塵暴,90年代減少為4.4次,而2000年之后,揚沙、浮塵天氣發生次數有所提高,在總體降低趨勢中呈現出反彈,但是沙塵暴天數總體依然呈減少趨勢,為1.9次。這表明在相關生態建設措施的實施下,如采取限牧、輪牧、禁牧相結合、推行禁止采挖甘草、摟發菜等,人類活動對環境的壓力有所減少,生態環境質量逐步好轉。

表2 寧夏地區生態環境壓力-狀態-響應及綜合得分

注:表中+、-分別表示對生態環境的正、負效應。

表3 寧夏人均工業廢棄物排放量

表4 1986-2012年寧夏沙化土地總面積[14]

1986—2012年寧夏氣候呈暖干化趨勢(圖1),其中,氣溫在波動中呈顯著上升趨勢,多年平均氣溫為8.83 ℃,上升速率為0.39 ℃/10 a,遠高于西部平均變暖率(0.2 ℃/10 a),1986—2012年寧夏降水量總體呈下降趨勢,下降速率為1.073 mm/10 a,27 a平均降水量為251.19 mm。氣溫升高、降水量減少會引起區域水體的蒸發量加大,蒸發強度提高,加重旱情,使得河流水量減少,湖泊面積退縮,植被退化等,從而加速沙漠化的擴展,引起地區生態環境惡化。伴隨著氣候的暖干化,未來寧夏地區生態環境建設將面臨新的挑戰。總體來看,寧夏地區生態環境壓力各項指標有增有減,其中工業廢棄物排放量增加,對環境的壓力加大,沙化面積和沙塵暴次數減少,生態環境壓力有所改善,但整體得分呈上升趨勢,由1986年的0.195 3上升到2012的年0.236 5,說明1986—2012年環境壓力加大。

2.2 寧夏地區生態環境狀態變化

1986—2012年,寧夏地區生態環境狀態得分呈波動上升趨勢,從1986年的0.029 9增加到2012年的0.232 9,生態環境狀況有所改善。

圖1 寧夏1986-2012年氣候變化特征

1990年起根據國家林業局的統一安排,寧夏建立森林資源連續清查體系,每5 a進行1次監測調查,共進行了5次調查(表5)。

截至2010年,寧夏林地面積共1.80×106hm2,占土地面積的34.66%,其中:森林面積6.180×105hm2,森林覆蓋率為11.89%;疏林地2.65×104hm2,未成林地2.41×105hm2,無立木林地3.01×105hm2,宜林地5.85×105hm2。林地面積逐年增加,生態環境狀況得到改善。

表5 寧夏地區生態環境建設狀況[15-16]

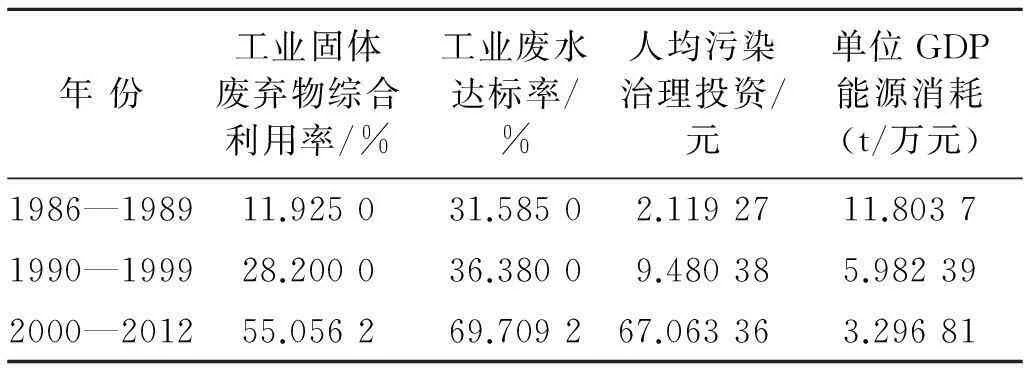

2.3 寧夏地區生態環境響應變化

生態環境響應方面,寧夏地區工業固體廢棄物綜合利用率、工業廢水排放達標率及人均污染治理投資逐年提高,但仍低于全國平均水平。從萬元GDP能源消耗來看(表6),寧夏地區能源用效率有所提升,單位GDP能耗由1986—1989年標準煤11.8 t/萬元降低到2000—2012年標準煤3.29 t/萬元,仍高于全國平均水平。從環境治理來看,寧夏地區人均工業污染治理投資波動較大,隨經濟總量的提高而不斷提升,但與發達地區相比仍有較大差距。1986年,寧夏地區人均工業污染治理投資為0.772元,而到2012年人均工業污染治理投資額為67.06元。2000年起寧夏開始實施的退耕還林還草、禁牧等措施,對該地生態環境產生了積極的影響,扭轉了上世紀生態環境惡化的局面,生態環境有所好轉。總體來看,寧夏地區生態環境響應得分呈增加趨勢,從1986年的0.011 5增加到2012年的0.300 5。說明寧夏地區生態環境治理與保護投入在逐年增加,對生態環境質量的提升作用越來越大。

2.4 寧夏地區生態環境時間變化特征

1986—2012年,寧夏地區生態環境總體好轉,不同時期波動變化。隨著各項生態環境建設措施的實施,寧夏生態環境恢復效果開始顯現,生態環境綜合得分逐年提高,生態環境質量逐漸好轉。尤其是在2000—2012年,寧夏地區生態環境持續改善,生態環境綜合得分顯著提升(圖2)。

表6 寧夏地區工業污染治理

3寧夏地區生態環境變化成因分析

寧夏地區的生態環境變化與該區域經濟開發活動密切相關,一方面,生態環境對于區域經濟開發的響應具有時滯性,生態環境的變化對區域經濟的不同開發階段表現出滯后效應,二者綜合反映生態環境的波動變化特征;另一方面,在寧夏經濟發展的不同階段,因為開發強度的差異,對生態環境產生的影響不同[17],生態環境的演變特征也不同。除此之外,近27 a寧夏地區生態環境演變又具有其他特殊影響因素。

圖2 寧夏地區生態環境壓力-狀態-響應

3.1 實施重點生態工程改善寧夏地區生態環境

寧夏所進行的生態建設措施包括通過種樹種草、保水保土等措施,來提高地表植被覆蓋度,改善和調節生態系統中存在的不合理生態關系,提高生態系統的自我調節能力,逐步實現生態系統的良性發展,區域人口、資源、環境的協調和可持續發展。2000年西部大開發實施以來,寧夏地區相繼實施了退耕退牧還林還草,天然林保護,生態移民等重點生態建設工程,以及環境保護,產業結構調整,節能減排等重大項目的實施,寧夏生態環境得到了一定的改善[18-20]。2000—2007年退耕還林工程累計建設面積2 570 hm2,退牧還草工程累計保護面積3 460 hm2,天然林保護工程也全面展開,目前已取得了明顯的生態效益、社會效益和一定的經濟效益。

3.2 產業結構特征與生態環境保護矛盾突出

寧夏以采掘、原料和能源工業為主,其工業發展以消耗不可再生資源為代價,所消耗能源也以原煤為主,造成寧夏工業三廢排放居高不下。2004年,按工業總產值(現價)計算,寧夏工業固體排放量為240.25 t/億元,全國為151.5 t/億元,工業廢水排放量為4.01×105t/億元,全國為1.66×105t/億元,工業廢氣排放量為6.59 m3/億元,全國為1.50 m3/億元。寧夏工業三廢排放較大,各項指標均高于全國水平,對環境污染較大[21]。從發展趨勢看,1986—2012年寧夏工業固體廢物、廢氣、廢水排放量逐年上升,環境污染趨勢上升顯著。

4結論與討論

(1) 1986—2012年,寧夏地區生態環境壓力呈波動增加趨勢,需加強實施產業結構調整、節能減排、循環經濟等措施的力度。近27 a寧夏氣候呈暖干化趨勢,氣溫升高、降水量減少會引起區域水體的蒸發量加大,加重旱情,使得河流水量減少,湖泊面積退縮,植被退化等,從而加速沙漠化的擴展,引起地區生態環境惡化。伴隨著氣候的暖干化,未來寧夏地區生態環境建設將面臨新的挑戰。

(2) 寧夏地區生態環境狀態得分呈波動增加趨勢,生態環境逐漸趨于好轉。截至2010年,寧夏林地面積共1.80×106hm2,占土地面積的34.66%,林地面積逐年增加,生態環境狀況得到改善。

(3) 寧夏地區生態環境響應得分呈增加趨勢,說明寧夏地區生態環境治理與保護投入水平提高;寧夏地區工業固體廢棄物綜合利用率、工業廢水排放達標率及人均污染治理投資逐年提高,但仍低于全國平均水平。從萬元GDP能源消耗來看,寧夏地區能源用效率有所提升,單位GDP能耗由1986—1989年標準煤11.8 t/萬元降低到2000—2012年標準煤3.29 t/萬元,從環境治理來看,寧夏地區人均工業污染治理投資波動較大,隨經濟總量的提高而不斷提升,但與發達地區相比仍有較大差距。在相關生態建設措施的實施下,如采取限牧、輪牧、禁牧相結合、推行禁止采挖甘草、摟發菜等,人類活動對環境的壓力有所減少,生態環境質量逐步好轉。

(4) 總體來看,雖然寧夏地區生態環境壓力增大,但由于生態環境狀態得分上升,及生態環境投入增加,使得寧夏地區生態環境綜合得分呈波動上升趨勢,生態環境質量總體提高。隨著各項生態環境建設措施的實施,寧夏生態環境恢復效果開始顯現,生態環境綜合得分逐年提高,生態環境質量逐漸好轉。尤其是在2000—2012年,寧夏地區生態環境持續改善,生態環境綜合得分顯著提升。

寧夏地區生態環境整體好轉,但仍存在很多問題。生態環境壓力逐年增加,其生態環境的改善是因為生態環境狀態及管理水平的提高。因此,未來要繼續實施生態環境建設與保護工程,增加地方政府投入,完善國家對于寧夏地區生態建設與環境保護的財政轉移支付政策,加大轉移支付力度。同時,也要完善該地區域環境治理協調機制,完善對山區、林區等限制開發區和禁止開發區的生態補償機制。另外,產業結構優化調整是降低能源消耗的基礎,在完善主體功能區劃基礎上進一步完善寧夏地區的產業結構,減輕生態環境壓力。

[參考文獻]

[1]陳忠祥.寧夏南部回族社區生態環境建設若干重要問題的探討[J].干旱區地理,2001,24(4):338-341.

[2]延軍平,張志民,張小民,等.草原牧區生態與經濟互動途徑研究[J].干旱區資源與環境,2008,22(4):68-74.

[3]延軍平,田祥利,宋保平.黃土高原生態與經濟互動發展實證研究[J].西北大學學報:自然科學版,2008,38(4):649-652.

[4]楊一鵬,蔣衛國,何福紅.基于PSR模型的松嫩平原西部濕地生態環境評價[J].生態環境,2004,13(4):597-600.

[5]薛冰,張子龍,郭曉佳,等.區域生態環境演變與經濟增長的耦合效應分析[J].生態環境學報,2010,19(5):1125-1131.

[6]潘竟虎,馮兆東.基于熵權物元可拓模型的黑河中游生態環境脆弱性評價[J].生態與農村環境學報,2008,24(1):1-4.

[7]陳彩虹,齊旭明.基于PSR模型的長沙市生態安全評價[J].中南林業科技大學學報,2010,30(1):105-109.

[8]安春華,馬琨.寧夏中部干旱帶生態環境現狀與發展策略研究[J].寧夏大學學報:自然科學版,2007,27(4):373-375.

[9]朱志玲,吳詠梅,張敏.基于GIS的寧夏生態環境敏感性綜合評價[J].水土保持研究,2012,19(4):101-105.

[10]易平,方世明.地質公園社會經濟與生態環境效益耦合協調度研究[J].資源科學,2014,36(1):0206-0216.

[11]賈紅邦.寧夏統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,1987—2003年.

[12]盛來運.中國統計年鑒2011[J].中國統計出版社,1987—2011年.

[13]寧夏環境保護廳.寧夏環境狀況公報[R].銀川:寧夏環境監測中心站,1999—2012.

[14]汪澤鵬.寧夏沙化土地現狀與動態變化趨勢分析探討[J].新疆農業科學,2010,47(2):93-97.

[15]呂汝健,劉康.寧夏中部地區生態環境和生態系統受損評估研究[J].陜西師范大學學報:自然科學版,2004,32(2):106-111.

[16]王沖,汪澤鵬,張全科.寧夏森林資源現狀與快速可持續增長對策[J].寧夏農林科技,2013,54(4):27-28.

[17]張志民,延軍平,張小民.建立中國草原生態補償機制的依據、原則及配套政策研究[J].干旱區資源與環境,2007,21(8):142-146.

[18]陳豫英,陳楠,王式功,等.50a來寧夏可利用降水的時空變化及其對生態環境的影響[J].中國沙漠,2008,28(4):748-754.

[19]延軍平,徐小玲,劉曉瓊,等.基于生態購買的西部經濟與生態良性互動發展模式研究[J].陜西師范大學學報:哲學社會科學版,2006,35(4):96-101.

[20]陳凱.寧夏南部干旱地區生態移民與環境保護存在的問題及對策[J].現代農業科技,2012(17):254-255.

[21]寧夏自治區環保局.全區工業污染概況及分布[Z].寧夏回族自治區環境質量報告書(2001—2005年):20-48.

Research on Eco-environmental Evolution Characteristics in Ningxia Hui Autonomous Region Based on PSR Model

DING Caixia, YAN Junping

(CollegeofTourismandEnvironmentScience,ShaanxiNormalUniversity,Xi’an,Shaanxi710119,China)

Abstract:[Objective] To analyze the characteristics of eco-enviroment evolution in Ningxia Hui Autonomous Region in order to provide theoretical basis for eco-environment construction.[Methods] By building the eco-environmental evaluation system based on the press—state—response model, the characteristics of the eco-environment in Ningxia Hui Autonomous Region from 1986 to 2012 were evaluated.[Results] (1) The pressure of eco-environment trended to increase in Ningxia Hui Autonomous Region during 1986 to 2012, so it should strengthen the implementation of industrial restructuring, energy conservation and emission reduction, recycling economy and other measures. (2) The ecological environment showed a trend of increased volatility, and the ecological environment improved gradually. (3) The ecological response scores of Ningxia Hui Autonomous Region tended to increase, it indicated that the investment of govern and protection level increased in eco-environment in Ningxia Hui Autonomous Region. In the implementation of the relevant eco-building measures, the pressure of human activities on the environment decreased, the quality of ecological environment improved gradually. (4) The ecological environment comprehensive score of Ningxia Hui Autonomous Region showed a fluctuated upward trend. [Conclusion] During the past 27 years, the quality of ecological environment is increasing in Ningxia Hui Autonomous Region.

Keywords:eco-environment; press-state-response model; Ningxia Hui Autonomous Region

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2015)03-0191-06

中圖分類號:X171.3

通信作者:延軍平(1956—),男(漢族),陜西省綏德縣人,博士,教授,主要從事自然災害與環境變化研究。E-mail:yanjp@snnu.edu.cn。

收稿日期:2014-03-28修回日期:2014-04-25

資助項目:國家自然科學基金項目“部分重大自然災害的時空對稱性:結構、機理與適應對策”(41171090)

第一作者:丁彩霞(1988—),女(回族),寧夏同心縣人,碩士研究生,研究方向為區域開發與城鄉發展等。E-mail:5062264_ha@163.com。