公地悲劇、交易費用與霧霾治理

曾世宏+夏杰長

摘要:霧霾是大氣這種公共池塘資源被過度消耗從而表現出來的顯著負外部效應。公共池塘資源由于產權界定的非可分性導致了治理上的囚徒困境。高昂的交易費用決定了徹底的私有化或者完全的中央集權不利于解決霧霾治理的囚徒困境。基于政府主導的環境技術服務協同創新、基于環境規制的強制性和基于社區居民參與的公眾性能夠有效減少環境技術服務合約實施的執行和監督成本。

關鍵詞:公地悲劇;交易費用;霧霾治理;環境技術服務

中圖分類號:F0629文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2015)01-0010-06

一、引言

新鮮的空氣是每個人能夠免費利用的公共池塘資源。由于這種公共資源具有使用上的非排他性和非競爭性,市場交易裝置不能對其使用進行有效收費。但它們也是稀缺資源,人類任何破壞性的生產或生活方式都會導致這種公共資源的枯竭。目前國內絕大部分地區的霧霾天氣就是大氣這種公共池塘資源被過度消耗從而表現出來的顯著負外部效應。

生物學家Hardin[1]用“公地悲劇”來比喻這種公共池塘資源被過度使用造成的嚴重后果。Hardin這一形象比喻針對的是中世紀在公共土地上放牧的習俗,并且認為只有地主控制公共土地為自己所用時,這種“公地悲劇”才可消失,即用私有制的辦法來解決“公地悲劇”。

Arrow[2]認為就此目的來說,Hardin的這一比喻是及其誤導的,他沒有問為什么公共土地會延續許多世紀。Arrow對Hardin比喻的質疑,其真正的經濟學含義是有些公共池塘資源的存在有其必然性,主要原因在于這些公共池塘資源的公益性不允許產權的清晰界定。例如,大氣作為一種公共池塘資源,是每個人賴以生存的外部環境,如果把其產權配置給某一個人或者組織,必然會導致巨大的交易成本,反而會損害社會效益,不能達到產權交易和資源配置的帕累托最優。但這種不能清晰界定產權的公共資源如果使用不當極易造成“公地悲劇”。

如何有效治理這種不能通過私有化產權配置來解決的“公地悲劇”?福利經濟學派所探討的最低限度補救措施,如征收庇古稅、或者實施可轉讓的污染配額交易許可證,雖然從市場交易效率的角度而言可以使部分負外部效應內部化,使污染者的個人成本與社會成本相匹配,但這種市場交易裝置并不能從根本上杜絕“公地悲劇”。

Arrow認為在公共事務治理方面,單純的市場交易裝置并不能對“公地悲劇”有效發揮作用,霍布斯的中央集權干預也不能使其完全恢復正常。Ostrom[3]認為公共池塘資源治理并不意味者總是把權力交給全能的主權者,可以通過小規模的社會契約形成自組織來遏制顯著的無效率。但霧霾作為“公地悲劇”的另一種表現形式,其極易流動和擴散性特征造成的顯著負外部效應使得小規模的社會契約難以形成。

本文的主要觀點是要從根本上治理霧霾,一方面要建立集體行動的邏輯,更重要的是要靠環境技術服務的有效供給從源頭上杜絕霧霾的形成。

二、霧霾治理的集體行動邏輯

1“公地悲劇”與霧霾形成

“公地悲劇”是Hardin的一個著名隱喻,意指任何時候只要有許多人能夠共同免費使用一種稀缺資源,便會發生環境的退化,并認為這是一個悲劇,每個人都被鎖定進一個系統,這個系統迫使他在一個資源有限的世界上無節制地增加他自己的欲望。“公地悲劇”產生的原因是由于產權界定不明晰,公共池塘資源的使用具有非競爭性和非排他性,因而具有顯著的負外部效應。

霧霾的形成是“公地悲劇”的一個很好例證。清潔空氣這種公共池塘資源,是人類賴以生存的基本物質,具有重要的公益性,但由于這種公益資源的產權不具有可分性,因此不能夠清晰地界定給某個人或者組織。但如果不對這種共同財產結構的資源進行限制使用,將會使有限的資源遭到破壞性的使用。霧霾的形成就是大氣這種公共池塘資源被過度消耗從而表現出來的顯著負外部效應。

2產權界定、交易費用和霧霾治理

Coase[4]闡釋了產權界定、交易費用與資源配置效率三者之間的關系。后來的學者把Coase的這一思想概括為科斯定理。其核心思想認為,在交易費用為零的情況下,不管產權如何進行初始配置,當事人之間的談判都會導致資源的帕累托最優;在交易費用不為零的情況下,不同的產權界定會帶來不同的資源配置效率,所以產權制度的合理設置是優化資源配置的基礎。

科斯定理提供了利用市場交易裝置解決外部性問題的理論依據。在這種理論的影響下,美國等一些發達國家先后實現了用污染物排放權或排放指標的交易來治理污染問題。但科斯定理適用的前提條件是交易費用為零,或者產權能夠清晰地界定。在現實經濟生活中,由于交易費用高昂地存在,且有些公共資源的產權,由于不具有可分性而不能得到清晰界定,所以我們并不能夠用科斯定理來指導解決所有的外部性問題。

不能通過清晰界定產權的方法來解決霧霾治理問題。一方面,是由于潔凈空氣這種具有公益性的資源是每個人賴以生存的基本物質條件,如果把它界定為某個人或者某個組織的私有資源,勢必會產生高昂的交易成本;另一方面,是由于潔凈空氣這種公益性資源的流動性很難把它的產權進行分割,從而從技術上不能清晰地界定它的產權,也不能從技術上通過產權界定和產權交易的辦法使霧霾的負外部性內部化。

3霧霾治理的集體行動邏輯

對于不能清晰界定的產權,從而不能通過產權交易來解決負外部效應的公共池塘資源治理問題,Ostrom等[5]認為必須建立集體行動的邏輯,通過自主組織來對公共池塘資源實行自主治理,其研究的中心問題是一群相互依賴的委托人如何才能把自己組織起來,進行自主治理,從而能夠在所有人都面對搭便車、規避責任或其他機會主義行為誘惑的情況下取得持久的公共收益。

群體理論認為具有共同利益的個人會自愿地為促進他們的共同利益而行動。但Olson[6]對群體理論中表現出的樂觀主義集體行動提出了修正,認為除非一個群體中人數相對較少,或者除非存在著強制或其他某種特別手段,促使個人為他們的共同利益行動,否則理性的、追求自身利益的個人將不會為實現他們共同的或者群體的利益而采取行動。

Ostrom等的集體行動邏輯是建立在小規模公共池塘資源自主組織和自主治理基礎之上的,但對于中等規模以上的公共池塘資源治理通過自主組織和自主治理來解決制度供給、可信承諾和事后監督問題,仍然可能存在制度脆弱性或者制度失敗的風險。

大氣的流動性和非可分性自然特征決定了清潔空氣不是一種小規模的公共池塘資源。因此,霧霾治理也不能夠完全適用Ostrom等所謂的自主組織和自主治理的集體行動邏輯,必須建立在Olson的集體行動邏輯基礎之上,通過強制性或者其他某種特別手段來促使具有共同利益的群體通過集體行動來實現他們的共同利益。

擺脫霧霾困擾,呼吸潔凈空氣是人們共同的利益追求。按照Olson的集體行動邏輯,可以通過強制性或者其他某種特別手段來促使具有共同利益的群體通過集體行動來實現他們的共同利益。針對霧霾形成的原因和霧霾治理的特點,這種強制性手段可以是基于集權的命令控制,也可以是基于市場的環境規制。但要從根本上治理霧霾,一方面,要靠集權的力量減少污染行為;另一方面,要靠激勵手段鼓勵社區公眾參與,形成多中心治理機制。

三、環境技術服務治理霧霾的內在機理

1.人類集體經濟活動與霧霾的形成

霧霾天氣是一種大氣污染狀態。雖然霧霾的構成比較復雜,但科學界已經基本查明二氧化硫、氮氧化物和可吸入顆粒物這三項是霧霾的主要組成成分。空氣中的灰塵、硫酸和硝酸等顆粒物構成的氣溶膠系統造成視覺障礙的是“霾”。其中,二氧化硫、氮氧化物為氣態污染物,而可吸入顆粒物,尤其是PM25(粒徑小于25微米的顆粒物)被認為是加重大氣污染的罪魁禍首。

霧霾的形成與人類集體經濟活動類型密切相關。雖然不同地區霧霾的構成與成因有差別,但總體來說霧霾的形成與人類直接的工業活動、建筑活動和日常活動中的能源使用效率與管道末端排放相關。工業活動方面,主要是一些高耗能與高污染的制造業,如鋼鐵、水泥、電解鋁和造紙等行業的煙囪排放造成。建筑活動方面,主要是由建筑和裝修過程中的揚塵擴散造成。日常生活中主要由汽車尾氣排放和農民秸稈燃燒等活動造成。

而這些直接的工業活動、建筑活動和日常活動造成的霧霾天氣,在很大程度上又與能源的使用構成與使用效率間接相關。從我國能源使用構成來看,我國工業生產總值占GDP的份額將近50%,卻使用了近70%的能源。其中煤炭占全部能源供應的70%,第二大能源來源為石油只占18%(作者根據2013年中國統計年鑒相關數據計算)。從這不難看出,傳統工業集中及其周圍地區或者煤炭消耗量集中及其周圍地區,霧霾濃度就高或者霧霾天氣持續的時間就長。

2.環境技術服務與霧霾治理

環境技術是指能節約或保護能源和自然資源、減少人類活動產生的環境負荷,從而保護環境的生產設備、生產方法和規程、產品設計以及產品發送的方法等。環境技術不僅包括硬技術,如污染控制設備、環境監測儀器及清潔生產技術;還包括技術操作及運營方法等軟技術,如廢物管理和旨在保護環境的工作與活動,如環境規劃、環境評價、環境標志設計、環境信息系統的研制與維護等一系列管理活動與智能活動等。

環境技術服務是指依靠包括硬技術和軟技術在內的環境技術,對環境污染源施加終端的解決方案。環境技術服務包括污染控制設備和環境監測儀器的技術操作與維護保養、清潔生產技術的研發、環境咨詢規劃與評價、環境標志設計、環境信息系統研發與維護等方面。從適用對象可以分為治理固體廢棄物的環境技術服務、治理大氣的環境技術服務、治理污水的環境技術服務和治理其他污染源的環境技術服務。

治理霧霾的環境技術服務主要涉及以下幾個方面:第一,提高能源使用效率的技術服務,包括清潔能源開發的技術研究、運用清潔能源的產品技術研發、節能設備和產品的研發運營維護和管道煙囪尾氣的凈化技術研發。第二,粉塵防治的技術服務,包括大氣中細微顆粒物的凈化分解技術研發和建筑施工和裝修過程中的粉塵分解吸收技術研發等。第三,農村環境技術服務,包括農村秸稈循環利用技術研發、固體廢棄物的分解處理技術研發以及環境技術的培訓等。

3.環境技術服務治理霧霾的運行機理

環境技術服務治理霧霾的運行機理在于環境技術人員能夠利用物化在環境檢測儀器和污染控制設備中的環境技術評估人類經濟活動對環境的破壞性影響并提供污染控制減輕、防治或環境修復的解決方案。環境技術服務治理霧霾的運行涉及到環境技術的研發創新、環境技術服務的提供和環境技術服務的監督等環節。而這些環節的實施都會由于存在信息不完全或信息不對稱而產生道德風險或者逆向選擇行為[7]。

首先,環境技術服務是知識密集型服務,其服務的質量或者效益首先依賴于環境技術的研發創新。環境技術的研發創新需要投入大量的研發費用,從生產者角度而言,由于環境是一種公共池塘資源,存在使用上的非競爭性和非排他性,生產者本身是沒有積極性去投入大量研發費用來進行環境技術創新以改善環境質量。但對這種公共池塘資源如果不加以限制性使用,將會導致“公地悲劇”,最終損害公共利益。所以環境技術的研發創新應該是通過某種強制性或者其他特別的激勵手段來促使具有共同利益的群體通過集體行動的邏輯來實施。具體來說,環境技術的研發創新可以通過兩種途徑來實施:其一,依靠嚴厲的環境規制和社區公眾壓力“倒逼”所有生產企業自身進行有效的環境技術研發創新。其二,采用利益合約分成“激勵”各利益相關者進行環境技術協同創新。

其次,環境技術服務的有效供給取決于交易對象甄別所產生的交易費用大小。交易費用包括交易對象甄別費用、交易執行費用以及交易監督費用等。交易費用產生的原因在于信息不對稱與契約的非完備性。威廉姆森認為決定交易費用大小的三個因素是不確定性、交換頻率和資產專用性程度。環境技術服務的提供涉及到兩類交易對象,即免費提供環境技術服務的交易對象和有償提供環境技術服務的交易對象。免費提供的環境技術服務具有公共產品性質,有償提供的環境技術服務屬于私人物品性質,遵循“誰污染、誰付費”的原則。由于信息不對稱產生的逆向選擇行為,甄別這兩種不同性質的交易對象就會存在高昂的交易費用。

最后,環境技術服務的有效提供還取決于環境技術服務實施和監督所產生的交易費用大小。對于那些向污染企業有償提供的環境技術服務,污染企業是否會購買環境技術服務以及實施環境技術服務都會產生交易執行和交易監督費用。由于污染企業購買和實施環境技術服務會產生生產成本,如果沒有嚴厲的環境規制和社區公眾的壓力,污染企業是沒有足夠的激勵去購買和實施環境技術服務。因此需要花成本去監督污染企業是否會遵從既有的環境規制,以及即使污染企業有償購買了相關環境技術服務,是否會很好地運營這種環境技術服務。

運用環境技術服務治理霧霾所產生的交易費用大小取決于污染企業所面臨的生產環境、政府部門監督污染企業生產行為的頻率以及污染企業的資產專用性程度。污染企業所面臨的生產環境如果有確定性的嚴厲環境規制約束以及環境保護意識強烈的社區公眾參與,政府部門監督污染企業生產行為的頻率越高,那么污染企業的機會主義行為就會減少,環境技術服務購買、實施和監督所產生的交易費用就會減少。污染企業的資產專用性程度越高,其轉產的機會成本和退出市場的沉沒成本也就越高,那么污染企業的機會主義行為就會減少,環境技術服務購買、實施和監督所產生的交易費用就會減少。

四、環境技術服務有效供給的制度創新

1.囚徒困境博弈與環境技術服務有效供給

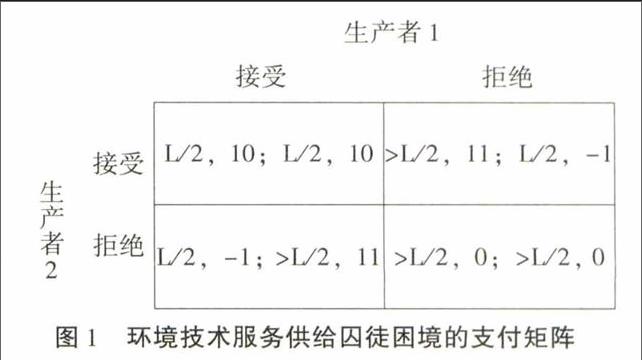

經濟學界通常用囚徒困境博弈來解釋Hardin“公地悲劇”的成因。我們也可以用囚徒困境博弈結構來解釋環境技術服務供給失靈的原因。該博弈的支付矩陣如圖1所示。

在圖1的博弈結構中,假定一個社會中只有兩個生產者,由于大氣環境作為非競爭性和非排他性使用的公共池塘資源,每個生產者可以無交易成本地消耗大氣資源。這種機會主義行為使他們對待環境技術服務有接受和拒絕兩種不同的態度。假定大氣中可排放的最大污染總量為L單位,如果生產者1和生產者2采用接受的策略,則每個生產者各排放L/2單位的污染,獲得10單位的利潤;如果生產者1和生產者2中只有一方接受環境技術服務,另一方拒絕環境技術服務,則拒絕一方可以排放大于L/2單位的污染,獲得11單位的利潤,而接受環境技術服務的一方遵守排放L/2單位的污染,但反而獲利-1單位。如果生產者1和生產者2都拒絕環境技術服務,則他們都排放大于L/2單位的污染,結果都獲得0單位的利潤。

不難看出,此博弈結構的最終納什均衡結果是生產者1和生產者2都選擇拒絕環境技術服務,排放大于L/2單位的污染,獲得0單位的利潤。這個博弈結構解釋了當前每個生產者或者消費者不愿意接受環境技術服務,放縱地向大氣中排放污染,最終導致霧霾的形成。而生產者或者消費者為什么不愿意接受環境技術服務,主要原因在于不接受環境技術服務條件下生產者或者消費者使用大氣這種公共池塘資源的私人成本已經社會化了,而且無法直接測度私人接受環境技術服務對于霧霾減少的邊際貢獻程度,但接受環境技術服務存在私人的生產成本或者消費成本,而政府提供環境技術服務也存在較大的交易成本。所以環境技術服務的有效供給一方面要降低生產者或消費者接受環境技術服務的私人生產成本或者消費成本,另一方面要降低政府提供環境技術服務的交易成本。

合理的制度設計和可信的“制度承諾”在很大程度上能夠提供個人和組織對未來收益的穩定預期,能夠激勵個人和組織的創新行為,減少個人和組織的機會主義行為,解決公共池塘資源低效率使用的囚徒困境,降低私人和組織的生產成本和交易成本。因此,環境技術服務的有效供給一方面依賴合理的制度設計,另一方面依賴對制度的可信承諾,增加制度非遵從的懲罰成本,減少制度的脆弱性[8]。

2.基于政府主導的環境技術協同創新的制度設計

環境技術研發創新是環境技術服務有效供給的前提條件。由于環境技術研發創新本身具有一定的公共產品性質,這種研發創新需要持續的時間較長,投入的資金可能較大,創新的風險性較大,更為重要的是環境技術研發創新的成果如果沒有外在強制性的壓力,污染企業或者消費者一般不會購買這種環境技術來主動接受服務,所以進行環境技術研發創新的企業會為自己的創新行為和創新產品所面臨的收益不確定而進行理性的選擇,導致單憑消費者、企業或者某個社會組織的市場行為來提供有效的環境技術研發創新是缺乏市場邏輯的。

基于政府主導的環境技術協同創新能夠克服依靠私人企業或者其他社會組織進行環境技術研發創新激勵不足的制度脆弱性問題。技術協同創新的優勢在于能夠利用合同激勵調動各利益相關者的積極性,共同參與重大的原始技術創新,具有公共品性質的技術創新。

基于政府主導的環境技術協同創新涉及的利益相關者有政府部門、科研院所、生產企業、中介組織和社區居民。具體的運作模式是由政府部門設立環境技術研發創新的專項基金,采取重大專項基金招投標的辦法遴選具有相關技術優勢的科研院所進行原始的核心技術攻關,對于科研院所取得的技術成果由政府部門和科研院所擁有共同產權。直接滿足污染企業要求設計的環境技術通過產權交易由生產企業來完成環境技術成果的產業化[9]。直接滿足公共環境要求設計的環境技術通過公益性的中介組織或者國有企業來完成環境技術成果的產業化。社區居民對環境技術服務的效果進行監督和評估。

3.基于環境規制的環境技術服務有效供給的制度設計

污染企業是否會遵從既有的環境規制來進行環境技術吸收,并利用相關的環境技術來提供環境技術服務,這有賴于環境規制的激勵制度設計。常用的環境規制有基于命令控制型的環境規制和基于市場激勵型的環境規制。基于命令控制型的環境規制主要有環境保護的法律法規、各種污染排放標準和各種減排的技術標準等。基于市場激勵型的環境規制主要有環境稅、污染排放權交易和污染減排津貼等。一般認為基于市場激勵型的環境規制比基于控制命令型的環境規制對于激勵企業的環境技術吸收具有更好的效果[10]。

雖然環境技術改造是污染企業進行環境技術吸收、接受上游環境技術服務的一種表現,但現有的環境規制基本忽視了從制度設計的層面去約束、激勵污染企業本身對其污染行為和污染后果進行環境修復的技術服務,這種污染的后果和成本卻由社會、政府或者納稅人來承擔了。用環境罰款來代替用環境技術服務修復環境破壞在實踐中并沒有明顯地抑制污染行為的再生。因為環境罰款是環境執法人員的一種主觀行為,這種行為在環境執法中可能存在尋租和設租的風險,而且對這種風險行為進行監督本身需要花費很大的交易成本。

利用環境規制約束和激勵污染企業通過環境技術服務修復其對環境的破壞比單純通過環境罰款抑制其污染行為可能具有相對較好的效果。例如,揚塵是霧霾的重要組成成分,而建筑施工和煙道排放是揚塵形成的重要來源,建筑施工的防塵技術和煙道的末端治理技術的研發使用對于減少霧霾的頻發比環境罰款具有更好的效果。

利用環境規制促進環境技術服務有效供給的制度設計應從以下展開:第一,在現有的環境立法中應該規定污染企業運用環境技術對其相應的污染行為和污染危害提供環境修復服務的義務,以及各級政府和相關職能部門對污染企業的環境修復服務進行監督的義務。第二,環保執法部門制定污染企業進行環境修復技術服務的標準及其違約成本。第三,加大對提供環境修復技術服務并且具有良好社會效果的污染企業進行環境稅收減免的力度。第四,加大對提供環境修復技術研發和環境修復技術服務并且具有良好社會效果的污染企業進行污染減排津貼的力度等。

4.基于社區居民公眾壓力的環境技術服務有效供給的制度設計

利用某種強制性措施或者外在壓力是具有共同利益的群體通過集體行動來維護共同利益的重要手段。污染企業只有在一定的外界壓力下才會有環境技術吸收的動力以及運用環境技術提供環境修復的技術服務。環境規制是一種制度上的外在壓力,但政府執法部門監督這種制度是否能夠很好地被遵從需要較高昂的交易成本,而社區居民的直接參與能顯著地降低這種交易成本。這是因為環境優劣關注到每個社區居民的共同切身利益,有維護這種共同利益的集體訴求,且社區居民能夠時刻體驗到環境狀況的變化,并對環境質量做出最直接的感性判斷。關鍵在于能否從制度上保障社區居民能真正享受到這項環境保護的監督權力。

第一,賦予社區居民環境聽證的權力。地方政府部門引進的產業項目,必須召開有一定比例的當地社區居民參與的環境評估聽證會。社區居民對產業項目的潛在環境影響有詳細質疑的權力,社區居民的環評聽證意見應該作為是否引進產業項目的重要依據。第二,賦予社區居民環境監督的權力。第三,賦予社區居民環境申訴的權力。對于不聽從環境監督委員會勸阻的個人和企業,環境監督委員會有權依法向上級主管部門提出申訴并獲取行政支持的權力。第四,環境監督委員會作為非政府性的中介組織還可以同政府部門合作,免費向當地社區居民提供相應的環境技術服務培訓,減少日常生活對環境的影響。

五、主要結論與政策性含義

本文主要探討了具有共同利益的個人如何通過集體行動的邏輯發展環境技術服務來進行霧霾治理的制度安排。主要結論是:大氣這種公共池塘資源由于具有產權的非可分性,所以不能通過產權的清晰界定和產權交易的市場方法來進行霧霾治理,必須通過集體行動的邏輯來限制或者修復對清潔空氣的過度耗竭;利用環境技術提供環境治理和環境修復的技術服務是從總量上減少霧霾和實現節能減排的重要途徑;環境技術服務的有效提供取決于交易成本的大小;基于政府主導的環境技術協同創新能夠有效減小環境技術研發的交易成本,基于環境規制的強制性能夠有效減小環境技術服務實施的執行成本,基于社區居民的公眾參與性能夠有效減小環境技術服務實施的監督成本。

本文結論的主要政策性含義是:單純的碳排放交易不能成為政府進行大氣治理所重點發展的戰略選擇;碳排放交易的前提條件是要能從產權上確定誰可以擁有大氣的排污權力;由于大氣的公益性和流動性,清潔空氣的產權不能夠被清晰地界定;政府要把發展環境技術以及促進環境技術的擴散作為治理霧霾的重點對策;必須建立廉潔高效的服務型政府,組織社會力量進行環境技術的協同創新,監督環境技術服務的有效供給;必須制定相關法律引導和保障社區居民依法行使公眾參與監督環境技術服務實施的權力。

參考文獻:

[1]Hardin, GThe Tragedy of the Commons[J]Science, 1968,(162):1243-1250

[2]Arrow, K JExtended Sympathy and the Possibility of Social Choice[J]The American Economic Review, 1977,(1):219-225

[3]Ostrom, EGoverning the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action[M]Cambrige University Press, 1990

[4]Coase, R HThe Problem of Social Cost[J]Journal of Law and Economics, 1960,(3):144-151

[5]Ostrom, E, Schroeder, L, Wynne, SInstitutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Polices in Perspective[M]Boulder, San Francisco and Oxford : Westview Press, 1993

[6]Olson, MThe Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups[M]Cambridge Mass: Harvard University Press,1965

[7]曾世宏,王小艷環境規制與技術吸收激勵:一個文獻評述[J]產業經濟評論,2013,12(1):47-57

[8]Arild, VAn Institutional Analysis of Payments for Environmental Services[J]Ecological Economics,2010,69(6):1245-1252

[9]Hyungu,KTechnology Management in Services:Knowledge-Based vsknowledge-Embedded Services[J]Strategic Change, 2006,15(4):67-74

[10]曾世宏,王小艷 環境政策工具與技術吸收激勵:差異性、適應性與協同性[J]產業經濟評論,2014,13(1):65-73

(責任編輯:劉艷)