深海采礦整體聯(lián)動風險分析及應急撤離策略研究

謝夢琪 , 楊高勝 , 陳丹東 余 倩 , 楊 光 , 施 威

(1. 中國艦船研究設計中心, 湖北 武漢 430064; 2. 武漢船舶設計研究院有限公司, 湖北 武漢 430064)

隨著多年來陸地資源的過度開發(fā), 內陸的礦產資源已日漸枯竭, 世界各國將焦點轉移到了還有待更多探索與認知的大洋深處, 深海中的礦產資源儲量豐富, 深海礦產資源開發(fā)具有重要戰(zhàn)略意義和國家公共利益屬性[1]。早在20世紀70年代, 美國已經多次完成5 000 m級深海采礦工程試驗, 日本、韓國、印度等國家也相繼在深海采礦領域開展了研究與實踐[2]。

中國從“八五”開始深海采礦方面的技術研究,通過“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”的時間, 已完成大量的深海采礦系統(tǒng)關鍵裝備的試驗研究、樣機研制和湖試驗證等工作, 為深海采礦系統(tǒng)的整體聯(lián)動提供了技術儲備[2-3]。但是, 中國并沒有真正意義上地開展過深海采礦全系統(tǒng)的聯(lián)動試驗, 各階段在過程中可能存在的風險不明確, 國際上關于深海采礦系統(tǒng)的研究也很少有對整體系統(tǒng)的聯(lián)動特性進行分析。

本文根據(jù)深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動模型與海洋油氣工程平臺作業(yè)模型的對比總結了兩者區(qū)別所在,以采礦作業(yè)特點為基礎進行了重點風險點分析, 以提升硬管為重點風險部件進行了懸掛模式及力學模型分析, 提出了深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動模型應急撤離時可根據(jù)實際情況選擇的策略方案, 為深海采礦系統(tǒng)的研制和試驗的聯(lián)動控制提供理論依據(jù)和技術參考。

1 深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動模型

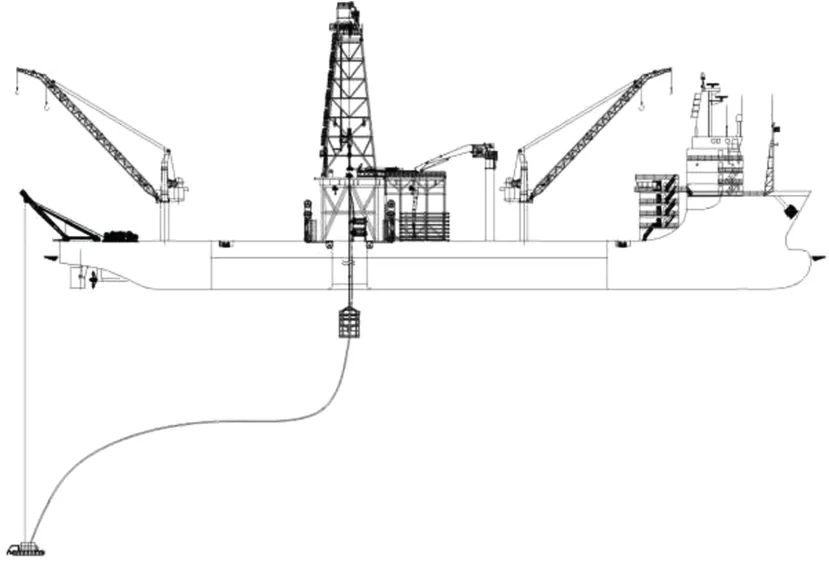

深海采礦作業(yè)需要將分散于海底表面上的多金屬礦物等不斷地進行采集, 然后將采集到的礦物傳送至水面方便后續(xù)處理。國內外先后提出過托斗式、連續(xù)繩斗式、連續(xù)鏈斗式、穿梭艇式、管道提升式等多種深海采礦系統(tǒng)技術方案, 相對其他方案的較高效費比及技術可行性, 管道提升式深海采礦系統(tǒng)是目前國際上使用最多的系統(tǒng)模型[4], 如圖1所示。

圖1 水力管道提升式采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動模型Fig. 1 Integrated linkage model of the hydraulic pipeline lifting mining system

根據(jù)深海采礦的特點和功能要求, 管道提升式深海采礦系統(tǒng)采用了“提升硬管+提升泵+水下中繼站+軟管”為一體的“海底履帶自行水利集礦機采集-水力管道礦漿泵提升-試驗母船”系統(tǒng)。該系統(tǒng)核心技術主要包括礦物采集、礦物提升輸送及水面支持三大版塊。

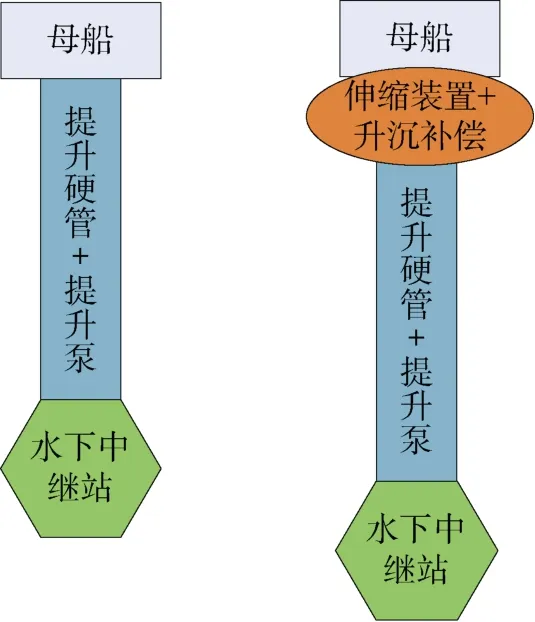

比照海洋油氣工程開發(fā)領域中已廣泛運用的技術設備, 深海采礦可借鑒與使用的成熟產品較多,但也存在不同, 圖2為海洋油氣模型與深海采礦模型的對比狀態(tài)。

圖2 海洋油氣模型與深海采礦模型對比Fig. 2 Comparison of marine oil and gas models and deepsea mining models

1) 開采對象

海洋油氣工程主要是針對海底深處的石油天然氣等氣液賦存狀態(tài)的資源; 深海采礦系統(tǒng)則側重海底表層的多金屬結核、富鈷結殼、多金屬硫化物等固體資源。

2) 作業(yè)窗口

海洋油氣開發(fā)過程中, 深水隔水管的狀態(tài)可分為三個階段: 下放/回收作業(yè)窗口、鉆井作業(yè)窗口、完井作業(yè)窗口、懸掛作業(yè)窗口; 深海采礦系統(tǒng)中, 提升硬管的狀態(tài)僅有下放/回收作業(yè)窗口、懸掛窗口。

3) 作業(yè)狀態(tài)

海洋油氣開發(fā), 前期的勘探工作會明確區(qū)域中最適合的開發(fā)點并開展精準鉆探深度挖掘, 屬定點作業(yè); 深海采礦系統(tǒng), 根據(jù)環(huán)境勘探指定區(qū)域進行海底表面的區(qū)塊化采集, 根據(jù)海底礦床分布采礦系統(tǒng)或需整體怠速礦點轉移, 屬于非定點作業(yè)。

2 整體聯(lián)動風險分析

目前各國開展的深海采礦領域單體試驗、整體聯(lián)動試驗工程, 其完整性、可靠性和系統(tǒng)性還未得到全面的驗證及固化, 一切都還在摸索中前進, 對比海洋油氣領域大批量商業(yè)開采和半個多世紀的升級換代, 其技術狀態(tài)和規(guī)模依然有很大的差距。中國深海采礦系統(tǒng)性海試工程深度暫定在1 000 m級的南海海域, 后續(xù)還會開展更大深度的開采試驗計劃。

2.1 管道搖擺幅度超出設計范圍

采礦模型的下部分為無約束的自由端, 數(shù)千米的提升硬管下放入海后, 由于海洋風浪流的作用必定會發(fā)生動態(tài)實時偏移, 采礦試驗母船也會伴隨著產生縱橫搖。在母船與水下系統(tǒng)整體移動過大或突然遭遇非預期惡劣海況下, 采礦試驗母船與提升硬管兩者疊加的偏移角度可能會超過硬管與母船的連接點所能承受的最大設計角度或結構件最大承載能力, 這將導致水面承載結構件失效破壞、觸碰月池開口導致硬管折斷、船體結構損壞等嚴重后果, 影響試驗母船的安全。

2.2 平臺升沉行程超出伸縮沖程范圍

海洋環(huán)境變化莫測, 伴隨著風、浪、流等不確定因素的影響、海水的接觸面積、承載浮力的區(qū)別, 試驗母船、提升硬管等部件的升沉幅度存在一定差異,可能出現(xiàn)試驗母船與提升硬管的升沉行程不匹配的情況。對于配置升沉補償?shù)牟傻V系統(tǒng), 若提升硬管的瞬時浮力沖擊過大, 導致伸縮裝置被突然沖擊壓潰、承受過量的沖擊載荷, 升沉補償失去工作性能, 也可能使伸縮裝置超出沖程[5], 沖破伸縮外筒并將如此大的沖擊力直接傳遞到試驗母船(底座平臺), 威脅試驗母船、布放設備及作業(yè)人員的安全。對于沒有配置升沉補償?shù)牟傻V系統(tǒng), 平臺升沉搖擺運動直接傳遞到硬管, 在惡劣環(huán)境條件下可能導致硬管存在動態(tài)壓縮, 整體聯(lián)動過程中存在失效破壞的風險。

3 提升硬管模型分析

3.1 提升硬管懸掛模式

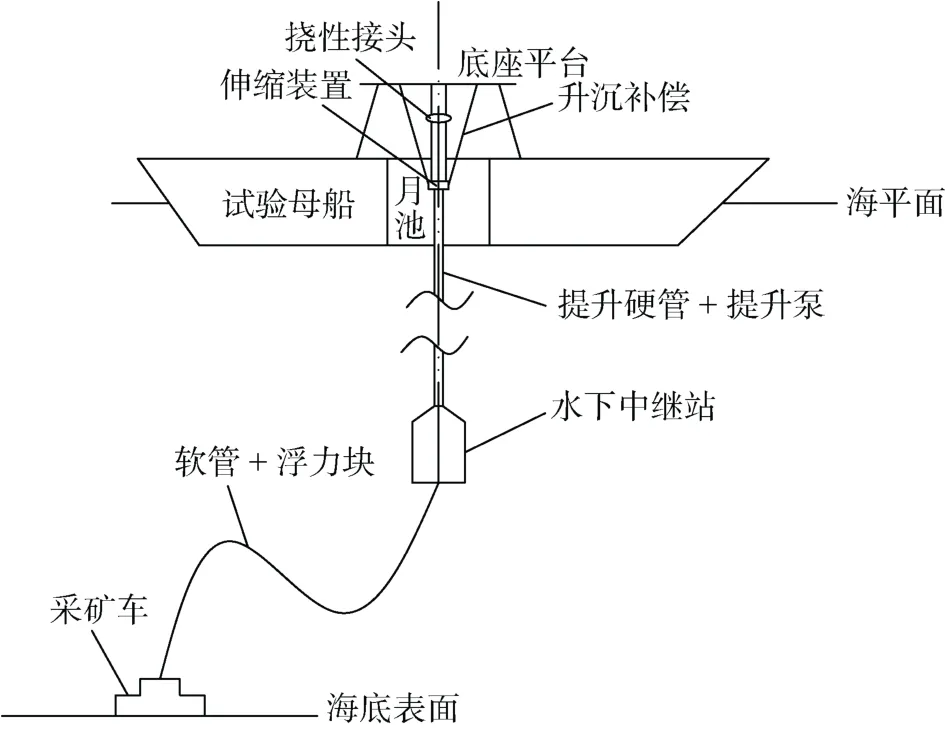

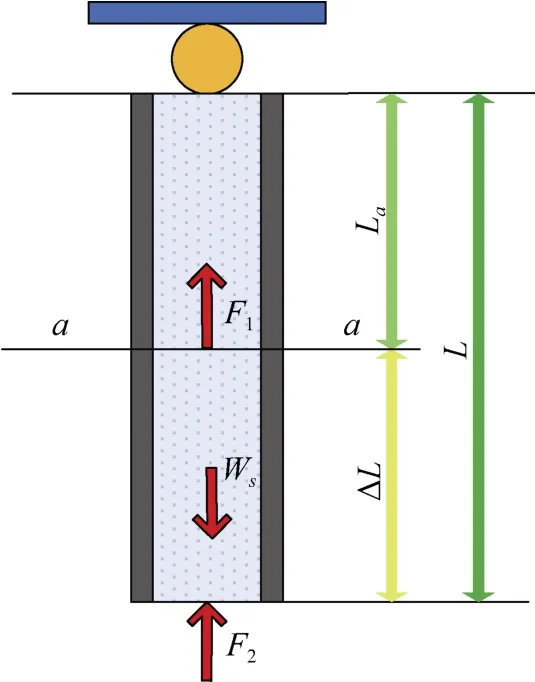

根據(jù)懸掛管道上部分約束條件的區(qū)別, 可將管道懸掛模式分為兩種(如圖3): 硬懸掛和軟懸掛[6]。

圖3 硬懸掛與軟懸掛模型示意圖Fig. 3 Schematic diagram of hard suspension and soft suspension models

硬懸掛模式為提升硬管與底座平臺剛性連接,平臺伴隨著試驗母船的運動直接傳遞給提升硬管。

軟懸掛模式為提升硬管通過輔助短接連接至伸縮裝置懸掛, 提升硬管的重量由伸縮裝置與升沉補償裝置共同承擔。試驗母船的上下浮動可通過升沉補償裝置傳遞給伸縮裝置的外筒, 以減輕傳遞給提升硬管的軸向受力。

提升硬管下放時, 提升硬管處于硬懸掛模式,此時底座平臺的升沉運動直接作用在硬管; 提升硬管布放完成后, 轉入海底礦物采集階段, 提升硬管與母船底座平臺轉為軟懸掛模式, 伸縮裝置與升沉補償裝置共同作用可緩解部分軸向力, 減小母船運動和海洋環(huán)境附帶載荷對采礦作業(yè)的影響, 保證采礦作業(yè)的安全性與可靠性。

3.2 提升硬管力學模型分析

由圖4可知, 采礦作業(yè)時提升硬管上部連接有可旋轉擺動的撓性接頭, 下部輸送軟管綁扎浮力塊后處于零重力懸浮狀態(tài)。

圖4 提升硬管布放完成后采礦作業(yè)示意圖Fig. 4 Schematic diagram of the mining operation after the lifting of the hard pipe is completed

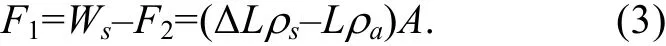

3.2.1 軸向力分析

參照某固定壁厚尺寸隔水管在一般液體環(huán)境下的情況進行提升硬管的軸向力分析。下圖5為隔水管從a-a截面斷開處截斷管體受力分析圖。根據(jù)壓力面積法基本原理[7-8], 截斷管體重力Ws的計算公式如下:

圖5 隔水管截體受力分析圖Fig. 5 Diagram of the force analysis of the riser section

作用于截斷管體下底面的液體壓力

根據(jù)管體平衡受力關系, 得出截斷管體軸向力

對上式整理可得

在“常規(guī)施肥”區(qū)處理:常規(guī)施肥(N1P1K1)、常規(guī)施肥無氮(N0P1K1)、常規(guī)施肥無磷(N1P0K1)、常規(guī)施肥無鉀(N1P1K0)。

式中, ΔL為截斷面距硬管下底面的距離, m;L為硬管整體長度, m;La為截斷面距硬管上底面的距離, m;ρs為硬管材料密度, N/m3;ρa為硬管內外液體密度,N/m3;A為截面管體橫截面積, m2;Ws為截斷管體重力, N;F1為硬管軸向力, N;F2為作用于截斷硬管底面上的液壓力,為目前管路計算中廣泛使用的浮力系數(shù)表達式,KWs為截斷管體除去浮力后真正的有效軸向力;LaρaA為計算位移與目標位移對應的無限微小廣義力, 不影響截斷管體的強度結構和承力極限, 可忽略。

由于采礦系統(tǒng)的管道狀態(tài)特殊性, 提升硬管的真實軸向力對下方連接的水下中繼站存在拉力, 保證水下中繼站在水中的高度狀態(tài), 但此軸向力并不能決定提升硬管的穩(wěn)定, 真正決定提升硬管的強度和穩(wěn)性、判斷硬管屈曲變形的是提升硬管的有效軸向力。

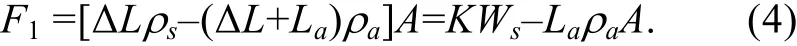

3.2.2 橫向力分析

采礦作業(yè)模式下提升硬管完全下放, 其長度遠大于直徑, 在海流和海浪的聯(lián)合影響下容易發(fā)生局部彎曲偏移, 導致提升硬管橫向變形。因此可將“提升硬管+提升泵+水下中繼站”看作一垂直的懸臂梁, 研究其在海水中受橫向載荷的撓度情況。

根據(jù)海洋環(huán)境監(jiān)測匯總, 海水的洋流內波隨著深度的增加而減弱, 因此“懸臂梁”模型可以簡化為如下圖6模型。

圖6 “懸臂梁”模型受力簡化圖Fig. 6 Simplified diagram of the “cantilever” model stress

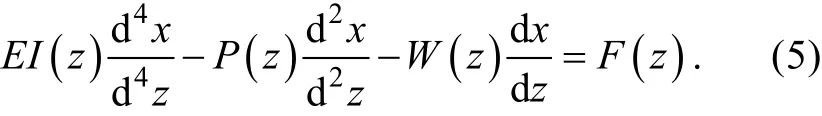

垂直平面內的提升硬管在橫向載荷作用下的變形微分方程如下[9]。

式中,z為提升硬管軸向方向, m;x、y為水平面方向,m;E為提升硬管彈性模量, Pa;I為提升硬管截面慣性矩, m4;P為提升硬管張力, N;W為提升硬管單位長度重量分布, N/m;F為作用于單元提升硬管上海波和海流的聯(lián)合作用力, N。

式中,fc為單位長度海流力, N;fw為單位長度海浪流體載荷, N;CD為海水阻力系數(shù);ρ為海水密度, kg/m3;D為提升硬管外徑, m;u為波浪與海流結合產生的水質點速度, m/s;CM為慣性力系數(shù);uw為波浪引起的水質點速度, m/s。

采礦作業(yè)時, 提升硬管下端水下中繼站與輸送軟管連接, 輸送軟管上綁扎的浮力塊能有有效保證軟管構型及水中的懸浮狀態(tài), 可簡化為提升硬管下端無有效約束, 但其上端與試驗母船上撓性裝置相連接, 提升硬管隨升沉動作上下運動。若忽略升沉運動對其的影響, 有如下方程模型[10]。

式中,S為試驗母船在水平方向上的位移, m;L為提升硬管上端撓性裝置的高度, m。

當撓性裝置轉動工作時, 變形微分方程如下。

式中,Kr為撓性接頭轉動剛度;ω為提升硬管上端旋轉角度。

3.3 應用實例

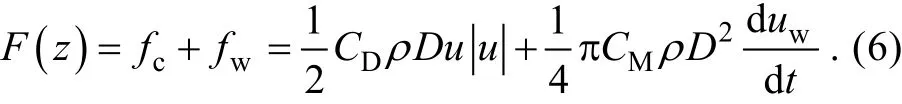

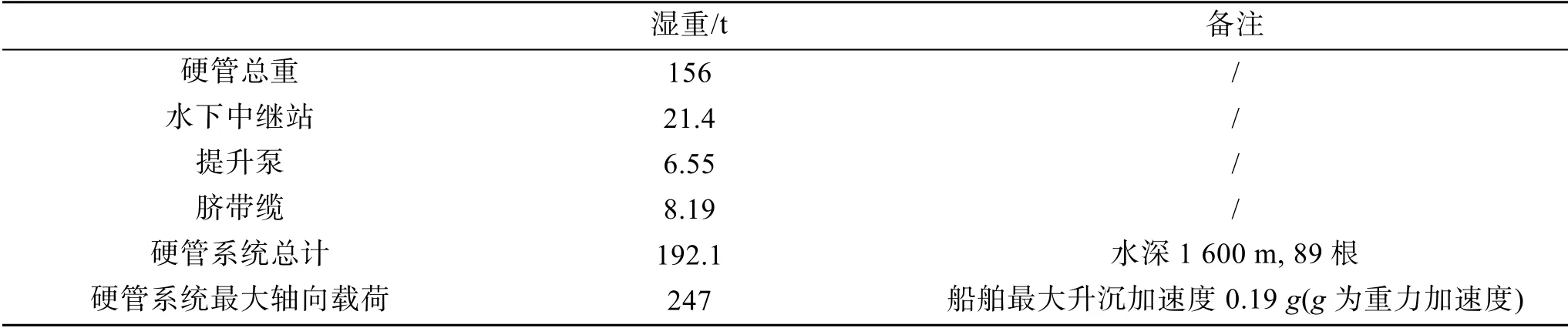

以前期備選的X65硬管材料(屈服強度448.5 MPa)為例, 其提升硬管參數(shù)配置如表1所示。

表1 采礦硬管系統(tǒng)主要技術參數(shù)(1 700 海試深度)Tab. 1 Main technical parameters of the lifting hard pipe system (1 700 sea test depth)

硬管單根D= 244.48 mm, 壁厚t= 13.8 mm, 截面積A= 10 023 mm2, 當, 結合安全系數(shù)1.5倍系數(shù),管道最大許用應力為299 MPa, 能承受的等效最大軸向載荷約300 t。

當采用提升硬管進行1 600 m布放回收作業(yè)時,考慮0.2g動載系數(shù)(船舶耐波性計算升沉運動最大值), 硬管系統(tǒng)在水中的最大軸向載荷就已將近247 t。根據(jù)等效最大軸向載荷計算可知, 硬管在最大軸向載荷247 t條件下能承受的最大彎矩僅為M = 30.1 kN·m, 幾乎不能承受任何附加彎矩影響。

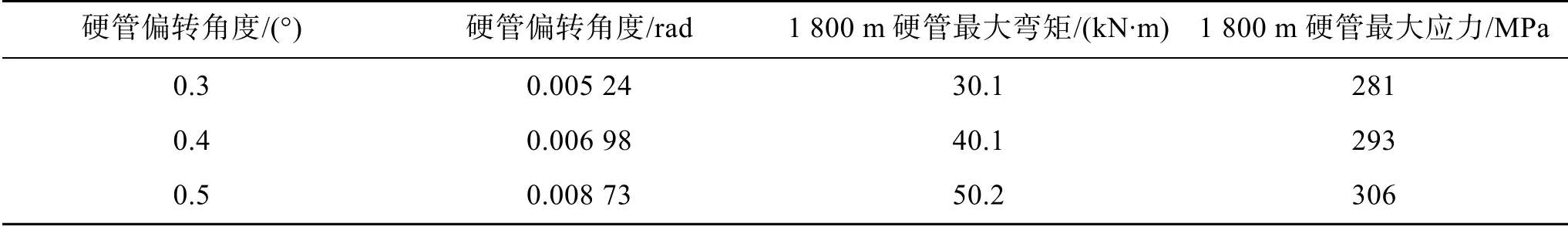

再對硬管系統(tǒng)在最大軸向載荷下能偏轉角度進行計算, 結果見表2。

表2 提升硬管偏角與彎矩Tab. 2 Deflection angle and bending moment of rigid pipe

由表2可知, 在0.5°的偏轉角度下(剛度固定狀態(tài)下), 硬管的彎矩和應力均超過許用值。采用X65作為硬管主管體, 在下放至將近1 600 m時, 最上幾節(jié)單根硬管承受巨大的軸向載荷(已接近最大承受軸向載荷85%), 幾乎不允許出現(xiàn)任何彎矩載荷。而提升硬管作為一海洋動態(tài)管道, 工作時不受任何彎矩影響是不可能的。因此, X65型號硬管用在深海多金屬結核采礦試驗工程項目不太合適, 需要考慮其他型號硬管再次進行相關驗算分析結果是否匹配試驗要求。

4 應急撤離策略研究

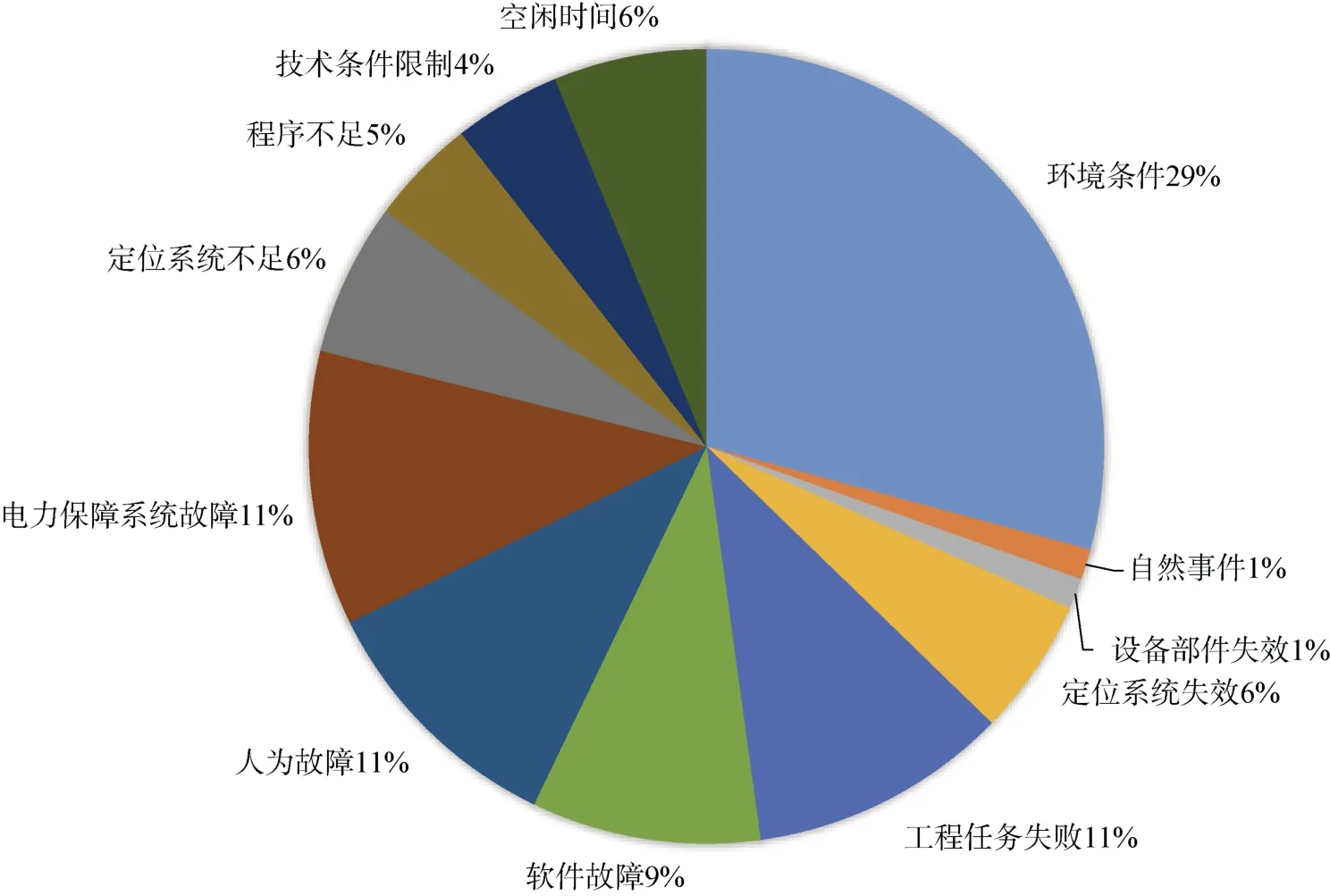

巴西石油公司動力定位鉆井平臺對于隔水管緊急脫離進行過全面分析[11]。在圖7所示的各種原因中, 環(huán)境因素影響次數(shù)最多。深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動, 中國在此方面開展的研究工作處于剛起步的狀態(tài), 一方面嚴峻的技術挑戰(zhàn)史無前例, 另一方面復雜的海況環(huán)境更提高了聯(lián)動風險, 其中影響最大的當屬臺風。臺風臨近前期, 采礦系統(tǒng)提升系統(tǒng)需要提前開始回收, 如果遭遇突發(fā)狀況, 提升系統(tǒng)沒有足夠的時間回收只能進行懸掛撤離, 更惡劣可能直接棄管逃離[12]。

圖7 隔水管緊急脫離原因Fig. 7 Reasons for emergency disconnection of the riser

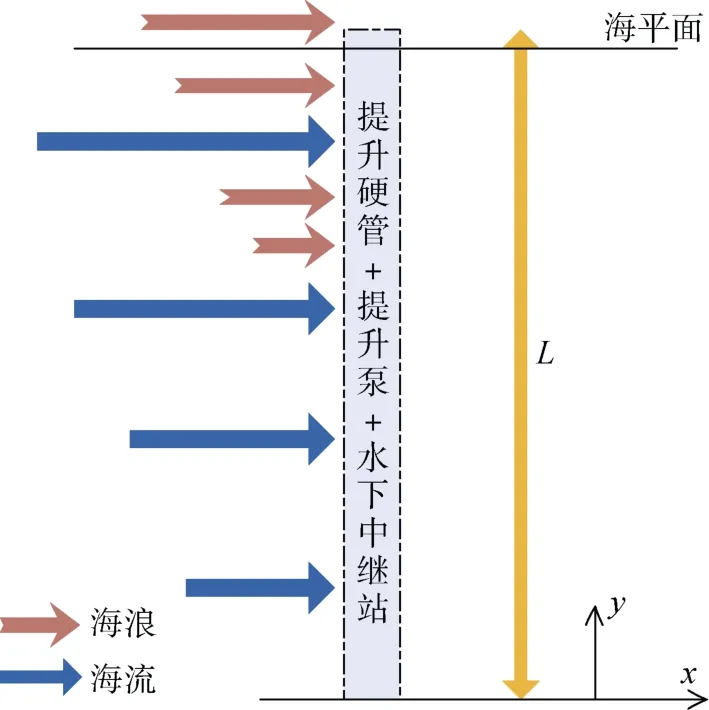

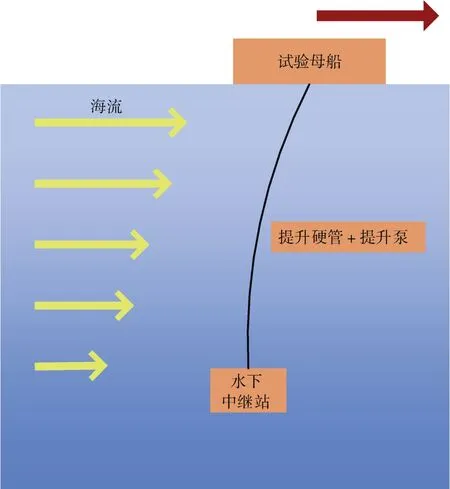

4.1 懸掛撤離

深海采礦工程中提升硬管及其他布放設備整體回收拆卸、再次連接布放的過程非常復雜, 所費時間較長, 并且加大了部分精密設備的穩(wěn)定性風險。同時, 布放回收都需要在較好的海洋環(huán)境下才能順利完成[13]。為了減少不必要的重復工序, 在不太惡劣的海況下, 可將提升硬管懸掛在底座平臺上一起撤離作業(yè)區(qū)域, 如圖8所示。

圖8 采礦系統(tǒng)懸掛隔離受力示意圖Fig. 8 Schematic diagram of the mining isolation suspension stress

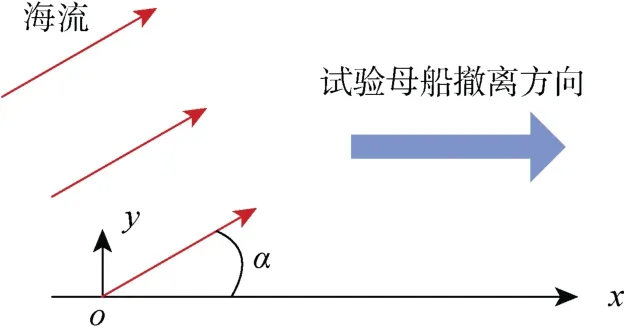

若試驗母船撤離航行方向為x軸正方向, 海流與試驗母船航向之間的夾角為α,α夾角比較小時試驗母船為順流航行,α夾角變大時試驗母船為逆流航行, 如圖9所示。

圖9 采礦系統(tǒng)承受海流載荷示意圖Fig. 9 Schematic diagram of the mining system bearing ocean current load

懸掛提升硬管撤離過程中, 主要限制因素有撓性接頭轉角、月池開口尺寸以及提升硬管最大屈服強度等。提升硬管在海流作用下偏轉角度過大可能會超出撓性接頭的轉角極限值, 嚴重時撓性接頭失效造成機械式破壞, 同時伴隨有碰撞月池內壁的風險, 采礦系統(tǒng)的安全性受到威脅。所以, 在深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動設計分析時, 需要慎重考慮其三者之間的關聯(lián)性。

在海洋油氣工程已成規(guī)模的鉆井平臺防臺懸掛撤離分析中, 已有研究表明: 平臺不能沿逆流方向撤離; 平臺順流航行時, 撓性接頭轉角以順流角度為基礎伴隨著航速增大而逐漸減小, 當航速增大到一定值后, 撓性接頭轉角轉變?yōu)槟媪鞑㈦S著航速增大而逐漸增大[14]。此結論可為深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動提供參考基礎。

4.2 應急棄放

當海洋環(huán)境超過了水面平臺母船動力定位系統(tǒng)(dynamic positioning, DP)定位能力(或DP失效), 水面平臺母船不能保證在指定區(qū)域可控范圍內, 采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動已無法順利進行時, 為了設備和作業(yè)人員的安全, 試驗母船需及時棄管、完全撤離。

深海采礦中選用的提升硬管抗彎曲能力很弱,伴隨著硬管下放的過程, 提升硬管下部水下中繼站的重量硬管布放姿態(tài)的影響慢慢變弱, 提升硬管與管內的礦漿重量逐漸增大, 采礦作業(yè)中儲存在提升硬管和上部伸縮裝置中的能量非常巨大。當使用管道切割裝置將提升硬管切斷時, 沒有足夠的時間緩解釋放伸縮裝置部分的能量, 超出其安全控制范圍,可能會出現(xiàn)下部被丟棄的提升硬管及其他設備在軸向瞬時加速度過大, 出現(xiàn)反沖現(xiàn)象。

提升硬管應急棄放后的反沖現(xiàn)象與試驗母船運動、張緊裝置能力、礦漿下泄、提升硬管在水中的載荷狀態(tài)都有相關聯(lián)性。反沖過程非常復雜, 目前國內外還沒有給予試驗人員可實際參考的具體分析程序和案例結果。通過多年的海洋油氣工程真實經驗和不斷探索, 目前已可以通過優(yōu)化后的反沖控制系統(tǒng)和合理的緊急脫離作業(yè)實現(xiàn)成功的緊急脫離[15]。但值得注意的是, 必須滿足如下標準[16]: 保證伸縮裝置和升沉補償系統(tǒng)設計沖程載荷留有充足余量; 水下中繼站應及時提起或轉移過程中保證距離海底足夠的高度; 選用的提升硬管能滿足設計要求中極限條件下可能產生的局部壓縮或拉伸; 提前考慮可維持提升硬管在突發(fā)狀況下內外壓差穩(wěn)定的有效措施。

5 結論

1) 提出了深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動模型, 并與海洋油氣工程中的平臺作業(yè)模型進行對比, 總結深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動的不同特性;

2) 根據(jù)深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動模型采礦作業(yè)時的特性, 分析了管道搖擺幅度超出設計范圍、平臺升沉行程超出伸縮沖程范圍等兩大關鍵風險點;

3) 針對關鍵風險點中重點關聯(lián)部件——提升硬管, 分別從其懸掛模式、力學模型兩方面開展了重點研究, 總結了深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動過程中的提升硬管受力分析方法;

4) 借鑒海洋油氣工程經驗, 進行了深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動時應急撤離的策略探討, 提煉了深海采礦系統(tǒng)整體聯(lián)動模型應急撤離時可根據(jù)實際情況選擇的撤離方案。