改革的經(jīng)濟邏輯

趙義

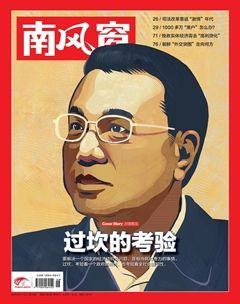

在元宵佳節(jié)這一天,十二屆全國人大三次會議在北京開幕,國務(wù)院總理李克強向大會報告了政府工作。

在人大審議和最后表決之前,來自現(xiàn)場的人大代表對政府工作的評價,最直觀的就是在總理宣讀《政府工作報告》時代表的掌聲。這些掌聲部分來自于一些具有李克強風格的施政理念宣示,比如大道至簡,有權(quán)不可任性。還有一些頗有力度的施政表態(tài),比如無論財政多困難,惠農(nóng)政策只能加強不能削弱,鐵腕治理環(huán)境問題等“硬話”。

這反映出人大代表們對這屆政府施政理念的普遍認可,并且透露出人大代表們對一個清正廉明、權(quán)力邊界清晰、施政作為強有力的政府的普遍期望。從這一點看,人大代表們的取向和廣大民眾、廣大選民的基本想法是高度一致的。

的確,在“我國經(jīng)濟下行壓力還在加大,發(fā)展中深層次矛盾凸顯,今年面臨的困難可能比去年還要大”的情況下,一個這樣的政府、一個這樣的中央政府,是保證中國這艘巨輪平穩(wěn)前行的最重要條件之一。在將2015年GDP增長目標進一步調(diào)低為7%左右的時候,毫不奇怪的是,整個政府報告的核心就是圍繞經(jīng)濟問題展開。

從李克強擔任國務(wù)院總理那天起,國務(wù)院的基本經(jīng)濟施政理念是非常清晰的,簡而言之就是,通過政府的自我革命,發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,激發(fā)大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾創(chuàng)新,同時以社會保障安全網(wǎng)為普通人兜底,讓中國經(jīng)濟比較平穩(wěn)地實現(xiàn)“變軌”。如果簡單總結(jié)這屆政府施政的基本方向,就是改革和市場。

從這樣的施政方向確立開始,這屆政府經(jīng)常性地處于穩(wěn)增長和促改革的艱難平衡之中。當然,在施政兩年之后,再簡單重復這樣的平衡難題已經(jīng)不夠了。事實上,結(jié)合社會經(jīng)濟生活出現(xiàn)的趨勢性變化,我們可以進一步梳理出改革的經(jīng)濟邏輯。

理解當今中國社會經(jīng)濟的關(guān)鍵變化,角度很多,我們可以先做一個簡單的對比,即一個企業(yè)做內(nèi)需市場和外貿(mào)市場的不同。

出口是中國經(jīng)濟的“三駕馬車”之一,多年來兩位數(shù)的高速增長,直接造就了中國進出口總值世界第一的地位。如今出口增長降到了個位數(shù),2015年政府的目標是達到6%。雖然,從增量上說數(shù)值不小,但顯然中國企業(yè)將更多地做內(nèi)需市場。以前做出口,企業(yè)雖然管理等能力也會得到提高,但更多的是賺辛苦錢,即所謂的勞動力廉價的比較優(yōu)勢。中國制造在國外市場的落地,比如物流、渠道、品牌、法治環(huán)境等,是不需要中國企業(yè)過多操心的。

而如果是做內(nèi)需市場,那么企業(yè)面臨的問題便接踵而至了,基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的短板就暴露了出來,還包括營商環(huán)境(“苛捐雜稅”)、知識產(chǎn)權(quán)保護(抄襲)、統(tǒng)一的全國市場(市場分割)等等。這些問題都是足可以置企業(yè)于死地或者讓企業(yè)無法長大的。解決這些問題的辦法,在多年以來的《政府工作報告》中都占有不小的篇幅。此次李克強總理的《政府工作報告》,這些方面的措施就非常細致,比如:加快建設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò),大幅提升寬帶網(wǎng)絡(luò)速率;在全國基本實現(xiàn)高速公路電子不停車收費聯(lián)網(wǎng);深入實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動計劃,堅決打擊侵權(quán)行為,等等。

更重要的是,做內(nèi)需市場,企業(yè)競爭的內(nèi)涵有根本不同。內(nèi)需包括投資和消費。前者比如報告中提到的“棚改、鐵路、水利等投資多箭齊發(fā),重點向中西部地區(qū)傾斜,使巨大的內(nèi)需得到更多釋放”,這些仍屬于三駕馬車中的投資,也是政府穩(wěn)增長的重要手段。但最要害的是啟動消費。

在多年的出口導向中,企業(yè)也形成一套生存和競爭模式,導致相關(guān)行業(yè)呈現(xiàn)出比較普遍的同質(zhì)化競爭、依賴透支消費的營銷手段等現(xiàn)象。這在市場一片空白的條件下,尚屬可行,但今日消費正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。2014年執(zhí)政黨幾次研究經(jīng)濟問題的重要會議場合,都曾經(jīng)指出消費的新特征,核心就是模仿型、排浪式消費階段基本結(jié)束。看看我們的日常生活就知道,雖然經(jīng)濟下行,但并不代表人們的消費需求萎縮,不然無法解釋有的企業(yè)仍舊活得很好。關(guān)鍵是挖掘潛在的消費需求—在出口導向時代,這個工作是出口市場當?shù)氐钠髽I(yè)做的。

如今要做內(nèi)需市場,過去有效的競爭模式,沒有能力和辦法挖掘我們自己市場的消費需求,這與企業(yè)的品牌建設(shè)、渠道建設(shè)、成本控制等更加密切相關(guān)。2014年,《人民日報》等主流媒體多次宣傳過極簡生活方式。在一個經(jīng)濟社會,這樣的生活方式如何落實到產(chǎn)品上,落實到客戶體驗上,尤其是如何既簡約又質(zhì)量過硬,這很考驗企業(yè)的能力。

2015年1月4日,李克強在深圳考察柴火創(chuàng)客空間,體驗各位年輕“創(chuàng)客”的創(chuàng)意產(chǎn)品。

比如說,《政府工作報告》提出,要把以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動的新興消費搞得紅紅火火。電商一興起,大家都很狂熱,似乎實體店除了死亡沒有別的出路。真實的問題,一是地產(chǎn)地租對于實體經(jīng)濟的壓榨,背后當然又是地方政府的財政動因;二是實體店的運營本身就是一門需要企業(yè)下大功夫的學問,這也是以前出口導向時代沒有學透的,需要補課。

以上這個簡單的對比框架,目的是試圖理出社會經(jīng)濟生活的核心變化。現(xiàn)實的確在發(fā)生根本性變化,對政府和企業(yè)提出了與以前完全不同的要求。這是今天討論經(jīng)濟改革問題的一個原點。沒有這樣一個原點,經(jīng)濟改革自身都可能會變得面目全非。

從這樣的原點出發(fā),這屆政府施政的另一個關(guān)鍵詞就是市場。和改革這個詞匯一樣,市場的名聲如今變得不如以前好了。提到市場,人們常常會聯(lián)想到弱肉強食、資本逐利等負面形象。過去這么多年的改革,也的確出現(xiàn)過不少偽市場化改革。

尤其是涉及產(chǎn)權(quán)問題時,人們會立馬想到瓜分國資、變相剝奪弱勢群體利益這些讓人深惡痛絕的事。看看此次《政府工作報告》,對于產(chǎn)權(quán)問題,提到非公有制經(jīng)濟的時候,講要依法保護法人財產(chǎn)權(quán),這一點多年來都是一以貫之;在國企改革部分,鼓勵和規(guī)范投資項目引入非國有資本參股,對于經(jīng)營者的激勵是籠統(tǒng)地提要健全機制,而沒有具體提到內(nèi)部持股問題;對于農(nóng)民的土地權(quán),報告的表述是“審慎開展農(nóng)村土地征收、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市、宅基地制度、集體產(chǎn)權(quán)制度等改革試點”。

人們肯定不歡迎原始資本主義式的市場,但今天更需要問的是,改革包括經(jīng)濟改革為什么需要市場。市場之惡無法回避,但改革的方向不應(yīng)當是放棄掉市場對社會經(jīng)濟生活(通過價格)的調(diào)節(jié)作用。對于市場之惡的態(tài)度和作為,固然體現(xiàn)了一個現(xiàn)代政府的良心,但如何在政府和市場兩者之間劃出明晰的界限,才是現(xiàn)代政府面臨的最困難問題。

人們談?wù)撌袌鲞@只無形的手,習慣性地多是從競爭提高效率的角度著眼。這本沒有問題,但效率又和公平是相對立的詞匯。其實,如果把視野放寬一點,可以發(fā)現(xiàn),即使是對我們追求的一些社會改革目標或社會問題的解決,市場仍會起到重要作用,具體來說,就是提供一種商業(yè)化的解決方案(雖然不是全部答案)。

比如房地產(chǎn),過去很多企業(yè)不夸張地說,只要能拿地皮,雇個施工隊,就可以坐等數(shù)錢了。與之相伴隨的是,中國建筑質(zhì)量的低下、綠色節(jié)能的缺失、社區(qū)生活的空洞化等問題。經(jīng)濟下行,房地產(chǎn)業(yè)風光不再,這個行業(yè)不會消失,只是企業(yè)競爭的內(nèi)涵將發(fā)生深刻變化,可以設(shè)想未來會通過社區(qū)服務(wù)等挖掘新的市場價值。

那么,提供這個商業(yè)化解決方案就離不開企業(yè)家才能。在市場和改革要達到的目標之間,橋梁是企業(yè)家才能。我們可以有不同于別國的產(chǎn)權(quán)制度,也可以先擱置大規(guī)模的產(chǎn)權(quán)改革,但無法回避如何激勵企業(yè)家才能的問題。

在2014年的亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導人峰會上,習近平總書記曾經(jīng)特別提到了企業(yè)家和企業(yè)家精神:“我們?nèi)嫔罨母锞褪且ぐl(fā)市場蘊藏的活力,市場活力來自于人,特別是來自于企業(yè)家,來自于企業(yè)家精神。”說白了,經(jīng)濟增長新動力就是增加新的產(chǎn)品和服務(wù)的能力,而企業(yè)家精神,就是一種發(fā)現(xiàn)新的產(chǎn)品和服務(wù)的機會,并且能夠規(guī)模化和集約化提供,從而獲得快速增長的能力。李克強總理在2014年視察浙江的時候,曾經(jīng)向杭州泰隆商業(yè)銀行負責人推薦看加拿大作家阿瑟·黑利的《錢商》,這個書的結(jié)論是銀行服務(wù)小微客戶能獲得更長久穩(wěn)定的回報,李克強的意思是希望民營銀行也做這樣的“錢商”。

企業(yè)家才能與每個人都有關(guān)系。私營企業(yè)不用說了,即使是國企的領(lǐng)導者,只要看看對于國有大企業(yè)的巡視結(jié)果就可知,一方面是企業(yè)家才能的激勵問題未有效解決,另一方面利益輸送、變相瓜分等現(xiàn)象又非常嚴重。

大眾創(chuàng)業(yè)其實也是要發(fā)揮企業(yè)家才能,尤其讓人印象深刻的是互聯(lián)網(wǎng)帶來的自組織、自商業(yè)等潮流,正在把各種潛在的消費需求挖掘出來,企業(yè)家才能就是要把這些潛在消費需求變成一門有利可圖的生意。生意的說法很直白,其實一次創(chuàng)業(yè)并不簡單,發(fā)現(xiàn)潛在消費需求只是剛開始,還包括團隊搭建、激勵安排、內(nèi)部管理、引進投資等一連串“事件”。

當這屆政府的改革的經(jīng)濟邏輯相對清晰以后,那么改革的方法論也自然面目清楚起來,正如李克強在《政府工作報告》里面說的,以政府的減法換取市場的加法。打破束縛人們企業(yè)家才能發(fā)揮的各種枷鎖,克服權(quán)力尋租對于人們企業(yè)家才能的蠶食,這是本屆政府施政最為鮮明的特色。

反彈是巨大的。在全國“兩會”開始后,有論者就說,以前是收了錢才辦事,現(xiàn)在是不收錢也不辦事。此次《政府工作報告》比較嚴厲地批評了為官不為問題:對為官不為、懶政怠政的,要公開曝光、堅決追究責任。

一屆政府的施政,首先要做的是管住自己,這絕不簡單是領(lǐng)導者個人施政理念的問題。如前所說,這是社會經(jīng)濟生活的趨勢性變化對于政府提出的本質(zhì)要求。李克強總理多次闡述過,改革主要通過做大增量來促進利益調(diào)整。經(jīng)過多年的利益固化,增量改革和存量改革已經(jīng)糾纏在一起,如果不顯著降低權(quán)力尋租帶來的巨大社會交易成本,那么經(jīng)濟換擋就可能真的成為政府的“獨角戲”。無論是鼓勵人們創(chuàng)業(yè),還是吸引社會資本參與重大投資,對于這屆政府施政越來越重要,這些都離不開政府行為的“可預(yù)期性”。如此次《政府工作報告》所說,要“堅決打掉尋租空間”。否則,即使給市場和社會留足空間,但沒有進場的;即使搭好了舞臺,但沒有唱戲的。

如果再仔細辨析一下,其實對于涉及內(nèi)部人員等問題的改革,政府基本上是采取一種穩(wěn)妥漸進的辦法。比如政府一直嚴控編制,原因是政府養(yǎng)人太多,但公務(wù)員隊伍得穩(wěn)定,于是就是管住入口,靠時間消化存量。實際上,正式編制雖然控制得很死,但“臨時工”的規(guī)模卻很大,花的還是財政的錢或者直接去社會里面壓榨,嚴控編制的效果大打折扣。如果管不住政府,如果尋租空間仍舊存在,再貌似穩(wěn)妥又嚴格的改革步驟也會變成“空城計”。

因此,當《政府工作報告》提出了具體的激勵人們企業(yè)家才能的措施之后,現(xiàn)在就要防止權(quán)力尋租從后門潛入甚至從前門大搖大擺進來,讓經(jīng)濟換擋有淪為一場徒具外表的虛假游戲的危險。