警惕掉入“新陷阱”

覃愛玲

2015年2月16日,北京,旅客乘火車返鄉(xiāng)過年。

作為十八屆三中全會總體改革方案出臺后的第一年,同時又伴隨著嚴峻的經濟下行和轉型壓力,2014年中國經濟的發(fā)展和改革情況一直備受國內外關注。

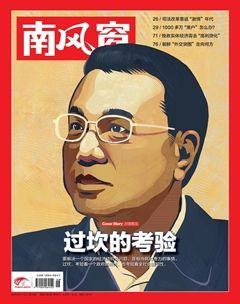

3月4日,就過去一年中國改革和發(fā)展的總體看法,以及接下來一年經濟和改革的預測和建議,國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長李佐軍接受了《南風窗》記者的專訪。

對經濟周期深有研究的李佐軍,仍然堅持自己一貫的“去泡沫”和“以改革促發(fā)展”的經濟發(fā)展觀點。他認為,中國目前尚未進入真正的經濟“新常態(tài)”,而是處在一個過渡階段,應該警惕中國陷入“中等收入陷阱”、邁不進經濟“新常態(tài)”的危險,通過有效的措施,引領中國經濟盡快進入“新常態(tài)”。

《南風窗》:你從總體上怎么評價過去一年中國經濟的改革和發(fā)展情況?

李佐軍:2014年中國的經濟形勢,可以簡單用三句話概括,即震蕩下行、波瀾不驚和風險累積,真正對經濟起支撐作用的,還是舊的發(fā)展模式。

過去一年的經濟改革,從成績方面看:一是十八大后成立的深化改革領導小組,尤其是對改革方案的系統(tǒng)設計取得明顯進展,有的已經形成比較完整的框架;二是一些重點領域的改革有了實質性進展,例如,按照去年初的要求,重點推進行政、財稅、金融、國企和戶籍等一系列領域的改革;三是出臺了一些具體的改革方案,可供接下來實際推行。

當然也還存在一些問題。主要表現(xiàn)在以下三個方面:一是實際推進過程中,由于涉及既得利益的調整和觀念上的差異,改革面臨阻力仍然很大。二是改革的系統(tǒng)性仍然不夠,改革必須在一些領域優(yōu)先推進,所有的領域同時推進不現(xiàn)實,但從現(xiàn)實來看,幾乎所有的改革都是相互制約的,單獨推進某些改革措施很難達到預期的效果。例如,如果單獨減稅,不進行相應的行政改革和人員精減,很難單獨成功推進。再比如,簡政放權,它是一個復雜的體系,需要“五減一增”—減政府干預職能、減行政權力、減政府機構、減公職人員、減稅費,增公共服務職責,以此為突破口推進新一輪改革,方能理清政府與市場的關系,建立現(xiàn)代治理體系。三是在改革的推進方式上有待完善,現(xiàn)在主要強調自上而下的改革,還應該與自下而上的改革結合起來,才能更好地形成改革的合力。

《南風窗》:由于經濟下行一直比較明顯。你認為中國經濟泡沫的可能走向會是怎樣的?

李佐軍:中央政府像一艘船,每年的工作中有多項目標需要協(xié)調平衡,穩(wěn)增長、調結構、促改革、控風險、建生態(tài)和保民生等各個方面都繞不開,改革只是各項工作之一。這些目標中有互相促進的一面,也有互相矛盾的一面。比如,改革的目的是多元的,包括經濟增長和社會公平等,有時為了維護社會公平不得不犧牲一些經濟增長;再比如,部分改革有可能震破泡沫,影響經濟增長;同時,穩(wěn)增長與保環(huán)境之間也存在兩難,要想有好的環(huán)境,經濟增速很多時候就不可能太快。

我一直主張,中國經濟應該主動擠泡沫,盡快進行調整。如果早在2008年時,順勢進行調整,中國經濟現(xiàn)在應該已經進入“新常態(tài)”了。貪婪是泡沫產生的根源,因貪婪而追求趕超式發(fā)展,導致制造業(yè)產能過剩、房地產過度發(fā)展、基礎設施超前建設,其手段必是貨幣超發(fā)、過度負債和依賴影子銀行,其結果則是資產負債表惡化,泡沫累積。

經濟增速“換擋”正是經濟規(guī)律在發(fā)生作用的體現(xiàn),當一個國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展到一定階段后,經濟增速就要放緩。認清這一規(guī)律后,我們就會坦然面對,經濟發(fā)展有周期波動,有低潮就有高潮,嚴冬過了就是春天。經濟低迷并非都是壞事,它可能促進經濟結構調整和技術進步。經濟結構的優(yōu)化調整,又為經濟走出低谷帶來了新的動力、新的增長點。

恐懼是泡沫持續(xù)做大的根源。泡沫有自己生亡的周期和規(guī)律。如果我們不恐懼,當泡沫成熟到一定程度后就會破滅,破滅當然會有陣痛,但陣痛會孕育新生。如果我們恐懼,當泡沫成熟后不敢讓它破,如不敢打破剛性兌付,反而精心維護它,雖眼前避免了小陣痛,但終究躲不過延后的大陣痛。中國經濟需要一次真正的調整,將過剩產能淘汰,將泡沫擠掉。若違背規(guī)律人為阻止調整,必將為規(guī)律所懲罰。

很多矛盾和問題短期可以掩蓋,但長期不能掩蓋;局部可以掩蓋,但全局不能掩蓋。

包括產能過剩、高房價、地方債務、影子銀行等在內的經濟泡沫,不可能只通過改革、轉型和創(chuàng)新就輕易解決,改革、轉型和創(chuàng)新主要可解決培育新增長點的問題,至于淘汰產能過剩、化解經濟泡沫,還需要通過動“外科手術”等其他辦法來解決。

《南風窗》:大家現(xiàn)在都在談中國經濟進入了“新常態(tài)”,但你好像對此有自己的看法。

李佐軍:真正的新常態(tài)應該在經濟底部已經探明、經濟泡沫問題基本解決、新的增長點開始形成、改革紅利開始集中釋放、經濟開始出現(xiàn)持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展狀況后,才會真正出現(xiàn)。新常態(tài)是我們要努力實現(xiàn)的目標狀態(tài)。新常態(tài)下,GDP增速高一點低一點無關宏旨,關鍵是經濟運行的質量是否好,經濟是否綠色低碳,民生是否改善。 全國“兩會”召開之際,各方仍在關注政府如何確定今年的GDP增速目標,這說明中國經濟還未真正進入新常態(tài)。只有當我們不再糾結于GDP增速,中國經濟才真正進入了新常態(tài)。

事實上,目前中國經濟正處在向新常態(tài)過渡的過程中,這個過渡時期大約是從2012年到2016年或2017年,估計5年左右。過渡時期持續(xù)多長時間,取決于改革和轉型的速度和順利程度。如是能夠順利實現(xiàn)這種過渡,中國經濟的新常態(tài)應該會在2016年或者2017年往后的5年或10年甚至更長時期出現(xiàn)。

當前的主要任務是實現(xiàn)向新常態(tài)的平穩(wěn)過渡。從短期看,要順應經濟增長的態(tài)勢,不要過度干預經濟速度的調整。在順應增長的過程中,可能會出現(xiàn)一定的經濟風險,因此要做好防范、控制和化解風險的工作,避免經濟的大起大落。其次是去產能,擠泡沫。這一過程中的風險難以避免,回避不是辦法,往后拖延也不是辦法,只有勇敢地面對,積極化解,才是正途。化解的一個重要辦法是釋放風險,而非捂住風險。釋放風險需要技巧,并把握好力度和節(jié)奏。三是守底線,穩(wěn)社會。為了維護社會的基本穩(wěn)定,在向新常態(tài)過渡的過程中,一定要有底線意識,要將最壞的情況想好,提前做好充分的應對準備,盡可能將各種矛盾和問題控制在一定范圍內。

走向新常態(tài)的關鍵是找到經濟發(fā)展的新動力,通過新動力找到新增長點。新動力很多,其中最根源、最重要的動力是改革。改革是個綱,綱舉則目張。

《南風窗》:你最近談到“新常態(tài)”與“新陷阱”的對比,認為中國面臨更現(xiàn)實的“中等收入陷阱”的威脅。

李佐軍:中國已步入中等收入水平階段,在一國到達中等收入前,以農業(yè)、輕工業(yè)和重化工業(yè)為主要產業(yè),其特征是資源密集,屬于“吃資源”產業(yè)。達到中等收入后,轉向高新技術產業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等,其特征是知識密集,即屬于“吃知識”產業(yè)。這之間是“驚險的一躍”,躍不上去就掉入陷阱了。

新常態(tài)是我們期望的較理想狀態(tài),需要通過改革轉型創(chuàng)新等引領措施才能實現(xiàn)。而中等收入陷阱已是很現(xiàn)實的威脅,如果我們不能盡快實現(xiàn)發(fā)展模式從“吃資源”到“吃知識”的躍升,則有可能掉入新陷阱。避免新陷阱的時間窗口已不太多了。

能否避開“中等收入陷阱”,我認為只能靠四大武器,即民主法治、市場經濟、服務政府和思想解放。這四個方面都屬于廣義制度層面,即法律制度、市場制度、組織制度、文化制度。技術進步也好,產業(yè)升級也罷,都依賴于這些制度。制度變革、結構優(yōu)化、要素升級這“三大發(fā)動機”是通過提高生產率來促進經濟增長,因而是健康、可持續(xù)的。目前中國的許多制度還不成熟,還可通過改革來釋放制度變革的生產力。中國的工業(yè)化正處于中后期階段,還有巨大的結構生產力。技術進步、人力資本增加等要素升級,還有很大的空間。

《南風窗》:你能預測一下今年中國經濟的改革和發(fā)展走向嗎?

李佐軍:今年中國經濟可能繼續(xù)震蕩下行,穩(wěn)增長、控風險的壓力會比去年更大,將是與風險博弈的一年。經濟繼續(xù)面臨震蕩下行壓力,拉動經濟增長的“三駕馬車”中,出口可能略有好轉,投資繼續(xù)下行,消費出現(xiàn)分化,信息和健康等新興消費上升,傳統(tǒng)消費繼續(xù)低迷,工業(yè)增加值、用電量等指標震蕩徘徊;CPI、PPI、房價、利率、匯率等指標多數(shù)時候下降;政府財政收入、企業(yè)效益、居民收入增幅下降,經濟通縮壓力加大,收支缺口壓力加大;資金面緊張程度較去年更高;經濟風險開始顯現(xiàn)和釋放;經濟結構進一步優(yōu)化;貨幣金融政策等偏寬松。具體來說,四個季度的經濟走勢可能會與去年類似:一季度低開,二季度小幅反彈,三四季度重新下行。

從短期指標看,今年經濟仍難以給人樂觀感覺。但如果將眼光放長遠一看,若能通過經濟繼續(xù)下行緩解產能過剩、釋放部分經濟風險、減輕資源環(huán)境壓力、倒逼轉方式調結構、促進全面改革等,則將為中國經濟長期、健康、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件。

在經濟下行壓力、風險逐步顯露的情況下,有可能會由于非理性預期和行為的作用,出現(xiàn)因某一個企業(yè)或事件而引發(fā)的“黑天鵝事件”、導致“多米諾骨牌效應”,使事情惡化。對此,需要進行規(guī)范、引導和控制,以避免出現(xiàn)經濟大起大落和社會失序。

政府應對經濟可能繼續(xù)下行的對策主要有,發(fā)債券,包括發(fā)國債、地方債、企業(yè)債券,向未來借錢;通過降息降準等釋放流動性,維護資金鏈安全;推進資產重組,包括發(fā)展混合所有制、PPP模式等,應對資金鏈緊張局面;全力維穩(wěn)等。

個人的建議是,應該三管齊下,一是通過松緊適度的財稅貨幣政策,保持資金鏈的總體安全,避免經濟大起大落,再通過改革轉型創(chuàng)新培育新增長點,與此同時,痛下決心動點手術,解決部分產能過剩和經濟泡沫問題,釋放部分風險,避免風險繼續(xù)累積,為改革贏取時間。

通過總理的工作報告可以看出,今年的改革任務繁重復雜,應該完善改革的監(jiān)督考核機制,不能想改就改,不想改就不改,也不能說隨便動一下就是改革。作為改革的行動年,今年的改革應該會有一些社會能明顯感覺到的效果。畢竟我們現(xiàn)在的許多改革措施是以2020年為周期的,時間拖不起。

如果順利的話,我們可以期望通過改革保障權利,激發(fā)積極性;改善預期,提升信心;保護知識產權,促進技術進步;保障公平分配,創(chuàng)造新的需求空間;建設全國統(tǒng)一市場,提高資源配置效率;建立合理價格形成機制,優(yōu)化配置資源;促進企業(yè)公平競爭,釋放紅利;減少尋租空間,改善政府服務等等。

《南風窗》:你怎么看今年的國際經濟形勢可能對中國經濟的改革和發(fā)展的影響?

李佐軍:大的國際環(huán)境對中國總體是不太利的。最主要的是,隨著美國經濟的好轉和美元的走強,中國面臨人民幣貶值和大規(guī)模資金外流的壓力。由于投資效率下降、資金錯配等原因,國內資金鏈本來已很緊張,若資金再過多外流,則會引發(fā)資金鏈風險,對此不可不防。