誰能笑到最后

劉半甜

曾經有個笑話:理發師對一個愁眉苦臉的顧客說:“你別這么不高興,有個著名的喜劇演員來演出,去看看吧,凡是看過他表演的人都會哈哈大笑,忘掉所有的煩惱。”顧客抬起頭,淚流滿面說:“我就是那個喜劇演員。”

之所以提到這個故事,是因為一項最新科學研究的論文發表了,它似乎用非常嚴謹的態度,大量的客觀數據證實了這則笑話的真實性。美國著名心理學家霍華德·弗里德曼經過30多年的跟蹤研究證實:幽默確實對健康有正面影響,然而擅長講笑話的人卻離幽默生活要遠些,相對來說更短壽。這個結論聽起來有些匪夷所思,但細究起來似乎又不那么出人意料。

經常搞笑的人不長壽

“幽默有益健康”“笑能治百病”幾乎人人都能列舉出幾條幽默的好處。但一些心理學家卻并不認同這些觀點,認為人們夸大了幽默的作用。

美國新墨西哥大學心理學家及人類學家吉爾·格林格羅斯博士指出,“幽默搞笑有益健康”的觀點缺乏嚴謹的科學研究基礎。1998年他對美國160家醫療機構2萬名有歡笑療法輔助治療的病人進行了數據跟蹤記錄和分析,他發現幽默搞笑可以暫時緩解精神壓力,有利于對抗各種疾病,好的喜劇片可以提升免疫系統的功能,但幽默對健康的大多數影響只是短暫的。人們有時會把幽默帶來的快感與健康混為一談——人們以為自己喜歡做的事情就一定對身體有益,但事實上不一定對。

霍華德·弗里德曼教授則對“幽默搞笑的性格對健康是否有好處”更感興趣,他領導的研究對大量天才人士追蹤了幾十年,發現那些自認為從小就有幽默感的人成年后抽煙喝酒的可能性較大,壽命也比那些不那么幽默的人短。

一個芬蘭警官的觀察印證了這一點:那些被認為最搞笑的人比他們同齡人抽更多的煙,體重更重,并且患心血管疾病的風險也更大。研究人員推測,也許這些十分幽默的人活得比較隨意,對健康風險不以為然,具體表現包括:吸煙酗酒者比例較高,不太注意飲食健康和體育鍛煉,生病后不喜歡看醫生,甚至不愿請病假,駕車時不太愿意遵守交通規則,甚至愛開“飛車”……種種因素,最終導致了他們壽命不長。

最后的重頭戲來了,霍華德·弗里德曼教授對已謝世的120名喜劇演員與正劇演員做了比較調查,統計結果顯示:前者的平均壽命比后者少了4歲。而且喜劇演員比普通人更容易出現精神病的征兆、或者精神分裂或者暴躁癥、抑郁癥的癥狀。

喜劇演員易抑郁

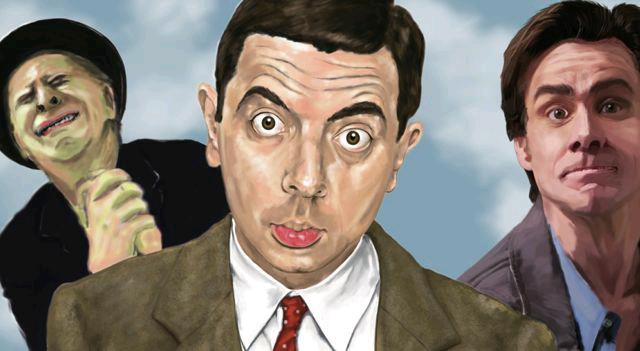

地球上最搞笑的人,以前也許是卓別林,現在大概是憨豆先生。他倆都是抑郁癥患者。

美國著名喜劇演員金·凱瑞也患有抑郁癥,從外表看,他一直樂觀開朗,但他坦言已經服用抗抑郁藥很長時間,然而這種藥物并沒有徹底治愈他的病癥。他說:“抑郁癥襲來時,你就會感到很絕望,找不到解決問題的辦法。但這段時間過后,你就感覺一切都恢復如常,又可以正常上班,向人們展露你的微笑。藥物會讓你在一段時間內忘記煩惱,但用不了多久,你仍然像吃藥前一樣心緒不寧,而且可能會更加煩躁。”

2007年3月11日,曾在《變相怪杰》等知名影片中出演配角的美國著名喜劇明星理查德·杰尼在洛杉磯附近的家中舉槍自殺,后因傷重不治身亡。他是美國家喻戶曉的喜劇明星,曾在《貴族》《老爸也瘋狂》《雙龍一虎闖天關》等影片中有出色表演,媒體說他是過去50年里最好的即興喜劇演員。

幽默作家也有不少患抑郁癥的。阿爾特·布赫瓦爾德,美國幽默大師,《地球上還有生命嗎》的作者,被稱為報界的卓別林。他一開口,一寫文章,總能將人逗樂。但有粉絲跟蹤過他幾天,發現他獨處時,很不開心。他中年時兩度患上抑郁癥,差點自殺。

威廉·斯泰倫是《索菲的選擇》的作者,寫過《看得見的黑暗:抑郁癥述憶》。他患抑郁癥后,酗酒到酒精中毒,后來戒了酒,調整中也差點自殺。他認為他的病因,是他13歲喪母之后的長期苦悶。但在著名作家庫爾特·馮內古特眼里,他是個強壯、風趣的人物。

當年狄更斯的《匹克威克外傳》,笑倒了千萬人,可作者也患有抑郁癥。還有馬克·吐溫,幽默小說大師,晚年也飽受抑郁癥折磨。

那人們不禁要問:一名抑郁癥患者,為什么能演出那么多優秀的喜劇?或者是不是只有擁有某種特質的人才能創造出令觀眾捧腹大笑的笑料?

幽默的悲劇內核

《英國精神病學期刊》的一位作者稱他們對523名喜劇演員、364名演員以及831位非演員做過一份問卷調查。問題包括他們奇思妙想的經驗,反社會舉動,注意力分散,“內心對任何事情都提不起興趣”,或者從其他人那里得不到快樂等等經驗。

在上述經驗中,喜劇演員和演員比非演員得分高。前兩者唯一的區別在于:從社會上和生理上得到的快樂感而言,喜劇演員更容易體驗快樂感覺的下降,而演員不會這樣。與普通人和演員相比,喜劇演員更敏感更容易產生對人類的厭惡之感。

牛津心理學家戈登·克拉里奇認為這些特征可能有助于喜劇演員“跳出既定思維”,這樣才能讓他們更具創新精神。

還有一種推測來自擅長搞笑的人本身,中國的喜劇表演者陳佩斯在講到喜劇創作的時候曾反復提到一個著名的理念,叫做“悲情內核”。有一次采訪時他答道:“我突然想到喜劇為什么使人開心了,就是要你的自我折磨。想起每一組喜劇噱頭都是自我折磨的,或者精神或者肉體的折磨,才能達到被別人笑的效果。這個開心是幸災樂禍的。

在他看來,“悲情內核”是喜劇的創作核心,是統攝所有喜劇、統攝所有人類笑行為的一個最關鍵的東西。換言之,正因為有悲情的因素存在,有差勢(優劣、高低、貴賤)的存在,人們才有機會產生笑這一行為。更通俗點兒說,喜劇就是用我的低姿態引起你的優越感。

“悲情內核”的概念并非陳佩斯一家之言。查爾斯·斯賓塞·卓別林在創作逐漸成熟之后總結過,“創作喜劇,其中的悲劇因素往往會激起嘲笑的心理,而這種嘲笑正是一種反抗。”

這些擅于搞笑的人對于人們內心分析得十分透徹,理解得非常深刻,所以他們的表現才會極富感染力,引發笑聲,也由此,他們對于人性、對于生活、對于社會的體味更加深刻而悲觀。

然而喜劇散場后,人群在滿足中離去,舞臺中央那個孤單的人卸去了燦爛的笑容,或許只有觀眾才能笑到最后。■endprint