中衛市2014 年感染性腹瀉病原學監測結果分析

張月芬 王玉財 李玉忠

(中衛市疾病預防控制中心檢驗科 寧夏 中衛 755000)

感染性腹瀉是指各種急性、慢性的細菌、病毒、真菌、寄生蟲感染引起腸道炎癥所致的腹瀉,把除霍亂、細菌性和阿米巴性痢疾、傷寒和副傷寒以外的感染性腹瀉,稱為感染性腹瀉。感染性腹瀉是一種常見的傳染性疾病,在我國39 種法定傳染病中,其發病率高居首位[1-2]。為了解中衛市感染性腹瀉病原學特征,我們于2014 年對中衛市6 家哨點醫院收集到的感染性腹瀉監測病例進行了病原學監測,提出防控措施。

1.方法

1.1 監測方法

調查選擇中衛市6 家哨點醫院,在2014 年1 月-12 月期間就診的感染性腹瀉患者作為監測對象。采用細菌分離培養和生化鑒定技術,采集腹瀉患者新鮮糞便標本,按要求送中心實驗室進行細菌學檢驗(包括志賀菌、沙門菌、副溶血性弧菌、霍亂弧菌和5 種致瀉性大腸埃希氏菌等多種病原體進行分離培養和初步生化鑒定。分離到的陽性菌株上送至寧夏回族自治區疾病預防控制中心進行復核鑒定和血清分型。

1.2 培養和鑒定方法

在常規分離培養的基礎上,按照《腹瀉癥候群監測技術方案》中腹瀉病原細菌檢測標準程序進行。致瀉性大腸埃希氏菌挑取可疑菌落保存半固體菌種管,送區CDC 鑒定。生化鑒定及其他腸道病菌的鑒定采用法國API20E 生化條進行鑒定試驗。

2.結果

2.1 病例基本情況

2014 年1 月-2014 年12 月間共分離到52 株病原菌,其中30 株分離自男性患者,陽性率35.71% (30/84),22 株分離自女性患者,陽性率42.31%(22/52),X2=0.345,P >0.05,陽性檢出率無顯著性差別。

2.2 時間分布

感染性腹瀉病原菌的檢出具有明顯的季節性,3 -9 月均有檢出,9 月份檢出率最高(63.6%),其次是6 月(62.5%),發病月份主要集中在6 -9 四個月,占總發病人數的54.1%。

2.3 感染性腹瀉病原譜構成

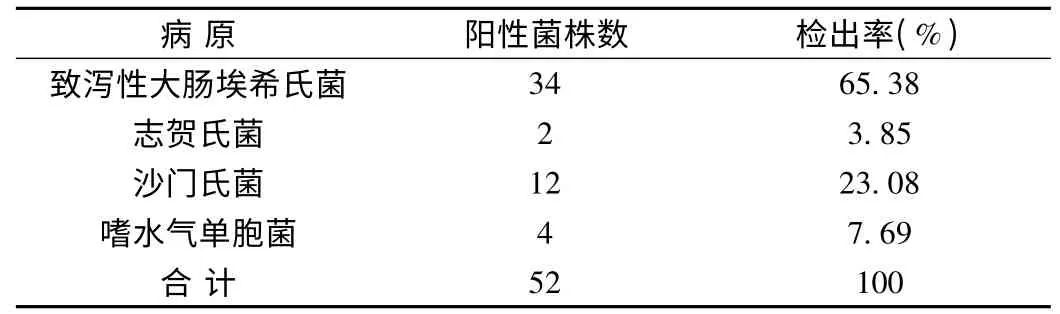

從136 份感染性腹瀉病人糞便標本中,共分離到病原菌52 株,檢出率為38.24%(其中致瀉性大腸埃希氏菌由區CDC 老師采用多重PCR 法檢測)。在52 株病原菌中,致瀉性大腸埃希氏菌34 株,占65.38%(34/52);志賀菌2 株,占3.85%;沙門菌12 株,占23.08%;嗜水氣單胞菌4株,占7.69%。結果顯示,致瀉性大腸埃希氏菌在引起腹瀉的病原菌中處于第一位,其次為沙門菌、嗜水氣單胞菌和志賀菌。

表1 中衛市2014 年感染性腹瀉病原檢出情況

2.4 血清型分布

12 株沙門菌共分為3 種血清型,腸炎沙門菌8 株,B 群3 株,鼠傷寒沙門菌2 株,未分型1 株,布倫登盧普沙門菌1 株。腸炎沙門菌占優勢菌。2株志賀氏菌分為2 種血清型,宋內氏志賀菌1 株,福志賀菌Y 變種1 株。

2.5 大腸埃希氏菌群分布

34 株致瀉性大腸埃希氏菌中檢出4 個菌群,其中腸侵襲性大腸埃希氏菌(EIEC)11 株,占32.35%;腸致病性大腸埃希氏菌(EPEC)9 株,占26.47%;腸粘附性大腸埃希氏菌(EAEC)6 株,占17.65%;腸出血性大腸埃希氏菌(EHEC)8 株,占23.53%(表1)。腸產腸毒素性大腸埃希氏菌(ETEC)未檢出;結果顯示,腸侵襲性大腸埃希氏菌為優勢血清型,其次為腸致病性大腸埃希氏菌。

3.討論

感染性腹瀉為一組廣泛存在并流行于世界各地的胃腸道傳染病,也是當今全球性重要的公共衛生問題之一。引起感染性腹瀉的病原菌種類繁多,不同國家和地區受自然環境、經濟條件和生活方式的影響,引起腹瀉病的主要病原體會有所不同。

本次監測結果顯示,我市感染性腹瀉腸道致病菌主要是致瀉性大腸埃希氏菌引起的,其次是沙門氏菌和志賀氏菌。致瀉性大腸桿埃希氏菌在本地區病人糞便中檢出率最高,占所有檢出菌株的65.38%,提示我市感染性腹瀉的防控要以致瀉性大腸埃希氏菌為主。致瀉性大腸埃希氏菌中的EIEC 主要引起較大兒童和成人腹瀉。EHEC 傳播因素是多種多樣的,包括水、食品、日常生活用品、蒼蠅等,還可以通過接觸動物或帶菌者傳播。EPEC 是最早認識的一組致瀉性大腸埃希氏菌,是導致嬰兒腹瀉爆發或散發的主要病原。我市感染性腹瀉病原菌的檢出具有明顯的季節性,發病以6 -9 月為流行高峰季節,主要生存于人和動物的腸道中,隨糞便排出而污染水源、土壤、食品、器具等。檢出的12 株沙門菌中7 株均與飲食有關,故應切斷糞-口傳播途徑,加強我市食品生產企業的衛生監督和環境衛生治理,食品加工、銷售、飲食行業的從業人員應嚴格遵守有關衛生法規,防止食品污染。還要注重個人衛生,普及飲食衛生健康,適時加強防控措施,有效降低腹瀉病發病率控制其爆發流行。

[1] 梁大斌,林玫,特殊類型感染性腹瀉[J].預防醫學情報雜志,2008(12):991 -993.