來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕關節炎的臨床療效觀察

張曉玉

[摘要] 目的 探討來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕關節炎的臨床療效。 方法 70例類風濕關節炎患者隨機分為觀察組(LEF+MTX)和對照組(MTX),每組35例,觀察比較兩組的臨床療效以及兩組患者治療前后的關節腫脹數、關節壓痛數及ESR、CRP水平。 結果 觀察組治療后顯效22例、有效10例、無效3例,總有效率達91.4%;對照組治療后顯效15例、有效9例、無效11例,總有效率達68.6%,兩組療效比較差異具有顯著性(P<0.05)。兩組患者治療前的關節腫脹數、關節壓痛數及ESR、CRP水平比較,差異不明顯(P>0.05)。觀察組患者的關節腫脹數、關節壓痛數及ESR、CRP水平較對照組改變更顯著,差異具有統計學意義(P<0.05)。 結論 來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕關節炎的療效優于單純應用甲氨蝶呤的療效,且安全性好,值得臨床廣泛推廣和應用。

[關鍵詞] 類風濕關節炎;來氟米特;聯合;甲氨蝶呤

[中圖分類號] R593.22 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)02-0085-03

類風濕關節炎(rheumatoid arthritis,RA) 是一種以累及周圍關節為主的自身免疫性疾病,其主要臨床表現為關節紅腫、疼痛、晨僵等,如不及時治療可能發展為關節畸形、僵硬等,嚴重影響患者的生活質量[1]。來氟米特(LEF)是一種新型的免疫調節劑,具有抗炎、免疫調節、抑制細胞因子及金屬蛋白酶及酪氨酸激酶等作用,動物實驗和臨床試驗證實其對RA有較好的臨床療效[2]。甲氨蝶呤(MTX)是公認的治療RA的藥物之一。本研究旨在探討來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕關節炎的臨床療效,現報道如下。

1資料與方法

1.1 一般資料

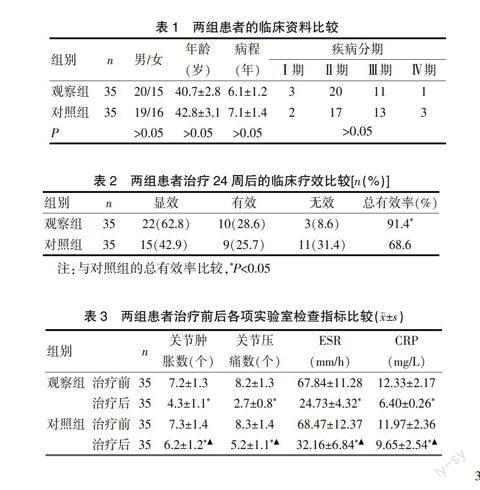

選擇2013年1月~2014年1月我院收治的類風濕關節炎患者70例,均為活動期,排除嚴重的心、肝、腎臟疾病者及血液系統疾病和孕婦及哺乳期婦女等。其中男39例,女31例;年齡18~70歲,平均(41.1±6.7)歲;病程2個月~26年,平均(6.8±1.3)年;全部入選患者隨機分為觀察組和對照組,每組35例,兩組患者在性別、年齡、病程、病情等臨床資料方面比較,差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。兩組患者的臨床資料比較見表1。

表1 兩組患者的臨床資料比較

1.2 治療方法

觀察組予LEF 20 mg,每日1次,口服,MTX 10 mg,每周1次,口服;對照組予MTX 10 mg,每周1次,口服。所有患者在服用MTX后第2天服用葉酸10 mg,以拮抗MTX的不良反應,可合用1種非甾體抗炎藥。療程24周,療程結束后進行療效比較。兩組患者治療期間不加用其他慢作用抗風濕藥及糖皮質激素。每個月復查血、尿常規及肝腎功能、血糖,并觀察記錄治療期間發生的不良反應。

1.3療效判斷標準[3]

參照衛生部1993年關于“風濕病藥物臨床研究指導守則”中制定的療效評價指標。顯效:臨床癥狀、體征改善75%以上,血沉、CRP下降至正常或接近正常;有效:臨床癥狀、體征改善>30%;無效:臨床癥狀、體征改善≤30%,血沉、CRP無變化或有所升高。

1.4 觀察指標

觀察比較兩組治療前后的關節腫脹數、關節壓痛數、C反應蛋白(CRP)、血沉(ESR)水平。其中關節腫脹數采用簡化的28關節計算,即計算雙側近端指間關節、掌指關節、腕關節、肘關節、肩關節、膝關節中有腫脹關節的數目。

1.5 統計學方法

所有數據使用SPSS17.0進行統計分析,計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗,率的比較使用χ2檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2結果

2.1 兩組患者治療24周后的臨床療效比較

見表2。觀察組治療后顯效22例、有效10例、無效3例,總有效率達91.4%;對照組治療后顯效15例、有效9例、無效11例,總有效率達68.6%,兩組療效比較差異具有顯著性(χ2=6.342,P<0.05)。

表2 兩組患者治療24周后的臨床療效比較[n(%)]

注:與對照組的總有效率比較,*P<0.05

2.2兩組患者治療前后各項實驗室檢查指標比較

兩組患者治療前的關節腫脹數、關節壓痛數及ESR、CRP水平比較,差異不明顯(P>0.05)。治療后,兩組患者的關節腫脹數、關節壓痛數較治療前明顯減少,兩組患者治療后的ESR、CRP水平較治療前明顯降低,且觀察組患者的關節腫脹數、關節壓痛數及ESR、CRP水平較對照組改變更顯著,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后各項實驗室檢查指標比較(x±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,▲t=2.342、3.815、11.275、3.542,P<0.05

2.3 不良反應

對照組出現輕微的胃腸道反應2例、皮疹1例及皮膚瘙癢3例,停藥后消失;觀察組出現輕微的胃腸道反應3例、皮疹1例及皮膚瘙癢2例,但均能耐受。

3討論

類風濕性關節炎是一種以關節滑膜炎為特征的慢性全身性自身免疫性疾病,常導致關節內軟骨和骨的破壞,關節功能障礙[4]。RA治療的關鍵在于控制關節及其他組織的炎癥,緩解癥狀:保持關節功能和防止畸形;修復受損關節以減輕疼痛和恢復功能[5]。目前臨床多采用非甾體類抗炎藥物、糖皮質激素等治療RA,但效果不能持久,一旦停藥,短期內即可復發,且長期應用激素治療有許多不良反應。甲氨喋呤屬控制病情抗風濕藥,其對類風濕關節炎療效較阿司匹林及其他非甾體抗炎藥強很多,甲氨喋呤通過抑制二氫葉酸還原酶抑制嘌呤合成,從而抑制胸腺嘧啶合成,達到抑制免疫反應的目的,阻止患者骨質進一步遭到破壞,控制病程的進展,能顯著改善關節癥狀和各項臨床指標,對類風濕關節炎輕型患者治療效果顯著[6-8]。但甲氨喋呤肝毒性和骨髓抑制較常見,且達到一定累計劑量可產生嚴重毒性,限制了其長期大量應用。來氟米特為一新型免疫抑制藥,口服后在體內轉化為活性代謝產物A771726,通過抑制二氫乳清酸脫氫酶(DHODH)活性、減少嘧啶的合成而發揮作用。LEF通過抑制二氫乳清酸脫氫酶活性來抑制嘧啶的合成,進而減少T細胞的增殖而發揮免疫抑制作用,同時還可抑制T淋巴細胞的蛋白酪氨酸激酶的活性,阻斷細胞炎性信號的級聯傳導過程,從而抑制免疫反應,緩解RA患者的癥狀和體征,減少關節骨質破壞和改善關節功能。來氟米特主要作用于細胞分裂的早G1期,而甲氨蝶呤作用在細胞分裂晚G期,二者聯用具有協同作用[9,10]。本研究觀察組采用LEF+MTX治療RA患者35例24周后,其有效率達91.4%,且觀察組患者的關節腫脹數、關節壓痛數及ESR、CRP水平較對照組改變更顯著(P<0.05),與李慧慧等[11]報道的觀點是相符的,說明來氟米特聯合甲氨喋呤治療類風濕關節炎療效優于單用甲氨喋呤的臨床療效。盧紅平[12]將80例難治性RA患者按照入院時間順序分為觀察組與對照組各40例,觀察組予來氟米特聯合甲氨蝶呤治療,對照組予雷公藤多苷片治療,治療兩個療程后,觀察組總緩解率明顯高于對照組(90% vs 72%,P<0.01)。兩組患者的IgG、IgA、IgM 水平及ESR、CRP、BASDAI評分、BASMI評分均較治療前明顯改善,且觀察組較對照組改善更顯著(P<0.01)。兩組不良反應發生率比較無顯著性差異(P>0.05),證實來氟米特聯合甲氨蝶呤治療難治性RA效果理想,安全性較高。李結嫦[13]將106例類風濕性關節炎患者隨機分為試驗組和對照組各53例。試驗組予甲氨蝶呤聯合來氟米特治療;對照組單純口服甲氨蝶呤治療。治療16周后,試驗組的總有效率均明顯高于對照組(94.34% vs 77.36%,P<0.05),證實來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕性關節炎安全性高、療效佳。

綜上,來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕關節炎的療效優于單純應用甲氨蝶呤的療效,且安全性好,值得臨床廣泛推廣和應用。

[參考文獻]

[1] 孫凌云,金歐,壬紅來. 來氟米特治療類風濕關節炎的療效評價[J]. 南京大學學報(自然科學),2009,38(5):632-635.

[2] 肖嵐,張杰,李江濤. 來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕關節炎40例臨床觀察[J]. 實用醫院臨床雜志,2013, 10(5):197-198.

[3] 蘇麗芳,栗軍,劉志珍,等. 來氟米特治療類風濕關節炎療效觀察[J]. 山西職工醫學院學報,2010,20(3):13-14.

[4] 韓武臣. 聯合治療類風濕性關節炎230例療效觀察[J].浙江中醫藥大學學報,2008,32(5):625.

[5] 楊媛. 甲氨蝶呤在治療類風濕性關節炎的應用[J]. 天津藥學,2009,21(4):58-60.

[6] 胡謙,官曉紅,練穎,等. 來氟米特與甲氨蝶呤聯合正清風痛寧治療類風濕性關節炎療效觀察[J]. 現代臨床醫學, 2010,36(5):338-339.

[7] 曾慶馀. 類風濕關節炎(RA)治療的新理念[J]. 新醫學,2006,37(1):5.

[8] 丁武. 來氟米特治療活動性類風濕關節炎28例分析[J]. 中國醫學創新,2010,7(14):80-81.

[9] 謝志安. 來氟米特治療類風濕性關節炎36例臨床觀察[J].臨床合理用藥雜志,2010,3(6):41.

[10] 董玉梅,王文,許新春,等. 來氟米特與甲氨蝶呤聯合治療類風濕關節炎療效觀察[J]. 包頭醫學院學報,2007, 23(4):370-371.

[11] 李慧慧,呂新亮. 甲氨蝶呤聯合來氟米特治療類風濕關節炎的新進展[J]. 風濕病與關節炎,2012,1(3):61-63.

[12] 盧紅平. 來氟米特聯合甲氨蝶呤治療難治性類風濕關節炎療效觀察[J]. 現代中西醫結合雜志,2013,22(18):1979-1980.

[13] 李結嫦. 來氟米特聯合甲氨蝶呤治療類風濕性關節炎療效觀察[J]. 臨床合理用藥雜志, 2013,6(3):84-85.

(收稿日期:2014-09-09)