以創新驅動引領京津冀協同發展

張萬武

國務院總理李克強在今年的政府工作報告中提出:“推進京津冀協同發展,在交通一體化、生態環保、產業升級轉移等方面率先取得實質性突破。”

“按照中央和河北省的戰略部署,保定市結合自己的實際,以創新驅動引領京津冀協同發展。”3月15日,全國人大代表、河北省保定市市長馬譽峰在接受《中國經濟信息》記者采訪時表示:“在京津冀協同發展的大背景下,對于保定來講,要盡快縮小與京津的發展落差,按部就班走老路子肯定不行,必須通過跨越式發展、追趕式發展才有可能趕得上,而實現加快發展、跨越趕超的唯一途徑,就是依靠創新驅動。”

規劃創新

——打造協同發展對接平臺

京津冀協同發展,規劃是基礎和前提。只有在國家頂層設計的整體布局下,才能更加有效地統籌京津冀三地發展。圍繞融入京津冀協同發展大局,保定市按照中央、河北省的戰略部署,結合編制“十三五”規劃,進一步修訂保定市總體規劃和重大專項規劃,把京津冀協同發展的頂層設計本地化、具體化,為未來發展明確方向、為率先融入爭取主動。

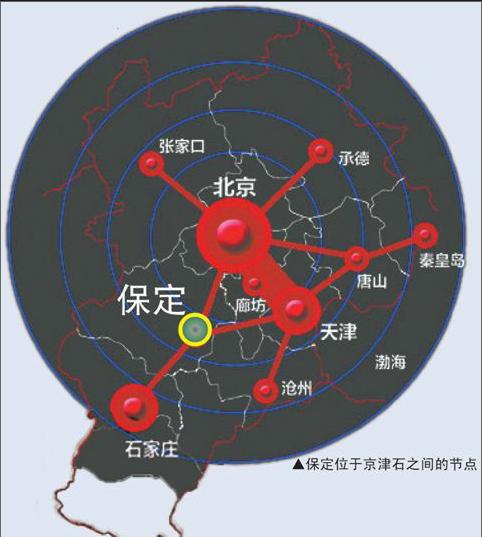

關于保定的發展定位,保定市市長馬譽峰向記者介紹:“我們的初步設想是:按照國家頂層設計,服從服務于北京,圍繞推動綠色崛起、科學發展,立足區位、交通、資源等方面優勢,以開放、高端、創新、統籌、效率為統領,全力打造首都功能疏解的支撐點、京津產業轉移的承接地、外資進入京津乃至北方市場的橋頭堡,建設全國新型城鎮化和城鄉統籌示范區、科技創新成果轉化和戰略性新興產業基地。在此基礎上,積極謀劃做好承接京津功能疏解和產業轉移的各項準備。”

搭建產業承接平臺。按照區位交通便捷、產業優勢明顯、基礎設施較好、發展空間廣闊、發展規劃超前的原則,保定市根據產業定位和發展方向,初步篩選出18個園區作為重點建設園區,并組成10個重點發展板塊。在未來發展中,保定市將積極承接京津地區的裝備制造、新能源、航空航天、電子信息、生物醫藥、商貿物流、旅游休閑、健康養老等產業轉移,重點建設高端裝備制造基地、戰略性新興產業基地、商貿物流基地、新機場臨空產業基地和社會公共服務基地。截至2014年底,10個板塊的18個園區規劃面積460平方公里,已開發96.8平方公里,實現主營業務收入2100億元,上繳稅金85億元。

對接互利合作項目。保定市積極行動、全面對接,與北京豐臺區、朝陽區、亦莊經濟開發區、天津濱海高新區等合作取得重大進展。截至去年底,光大國際、中鐵電氣化、中體集團等一批央企進駐,北京新發地高碑店農副產品物流園簽約商戶5300家,白溝大紅門服裝城首批1500家北京商戶入駐,中國北方商品電子交易博覽中心開工建設,中關村·保定創新中心、解放軍總醫院涿州基地、同仁堂和天士力等項目進展順利。全市謀劃推進對接京津項目147個、總投資5320億元,與央企合作重點項目38項、總投資1071億元。

做強基礎設施支撐。圍繞提高承接承載能力,全面加強城鎮、交通、能源等基礎設施建設。積極推進對接北京新機場的城市輕軌、城際鐵路、高速公路項目,構建京津同城化交通體系。下一步,保定市將重點推動交通互聯互通,開工建設曲港、石津、西阜高速保定段,推進榮烏高速保定段(大王店—淶源)建設;加快京白路(北京—白溝)等干線公路拓寬改造;推進廊涿城際(廊坊—涿州)及白溝支線鐵路(白溝—首都二機場)前期工作,津保城際鐵路(天津—保定)建成通車,構筑京津保同城交通體系。

科技創新

——做好產業升級轉移承接

馬譽峰向記者介紹,保定歷史上就是著名的“大學城”,從來都不缺乏創新的基因。自改革開放以來,呈現出很多創新的亮點。現有華北電力大學、河北大學等17所高等院校,在校大學生25萬人以上,各類科技人員11萬余人,33名“兩院”院士領軍其中;擁有高新技術企業154家,省級以上創新型企業8家,科技型中小企業1000余家;建有國家級創新平臺6個,市級以上創新平臺總數超過120個,被中國科協確定為全國首個創新驅動發展示范市,正在全力建設國家創新型試點城市。近年來,保定市委、市政府對科技創新工作的重視程度前所未有,堅持把創新驅動作為全市發展的主導戰略,不遺余力鼓勵創新、追求創新、崇尚創新。

大力營造創新氛圍。每年召開高規格的創新創業大會,在全市營造大眾創業、萬眾創新的濃厚氛圍。先后出臺了《鼓勵引進高層次人才領辦企業暫行規定》、《支持企業參與技術標準制定暫行規定》、《支持企業科技創新八條措施》等一系列激勵政策,建立了重大創新獎勵機制,綜合運用政府資助、科技貸款、創業風險投資等融資方式,重點加大了企業創新創業、科技項目產業化、科技人才引進等方面的支持力度,形成了支持創業、服務創新、鼓勵創造的政策環境。廣泛宣傳創新典型和創新效果,對科技創新做出突出貢獻的企業和個人給予鼓勵、重獎,大力弘揚激勵創新、寬容失敗的創新文化。

推動產業轉型升級。圍繞構建現代產業體系,把保定產業體系納入京津冀協同發展版圖。研究確定了“5+2+5”產業布局,對汽車及零部件、新能源及能源裝備制造、紡織服裝、食品、建材等五大傳統主導產業,航空航天及新材料、生物醫藥兩個戰略新興產業,以及現代農業、現代服務業、旅游、文化體育和節能環保等五個優勢產業,逐一制定了發展“路線圖”,積極構建與京津產業協調、優勢互補,綠色、循環、低碳、高端的現代產業體系,打造保定產業升級版,進一步增強發展硬實力。

支持骨干企業創新。積極引導長城、英利、奧潤順達、晨陽水漆等一批創新能力強的重點企業,通過轉化科技成果等手段,不斷擴大高新技術產品的規模和總量。2014年,長城汽車銷售73萬輛,銷售收入增長11.2%。光伏產業連續7個月實現正增長,扭轉持續下滑態勢。引導面廣量大的中小企業增強自主開發能力,加大扶持培育力度,加快新品開發和產品創新,形成一批在河北省乃至全國有一定影響的科技“小巨人”。今年以來,保定市成立了光電網、新能源應急產業、第三代半導體、智能電網四個技術創新戰略聯盟,還將圍繞光伏發電、新能源汽車、通訊制造與服務、中藥現代化等重點優勢領域,再組建一批產業技術創新聯盟。endprint

加強產學研合作。保定市充分利用科教優勢和地緣優勢,鼓勵企業與高等院校、科研院所建立戰略合作關系,共建研發機構,組建多種形式的戰略聯盟、產學研結合的研發基地,積極探索建立以資產為紐帶、以高新技術為依托、以現代企業制度為規范的“三位一體”產學研聯合體。截至目前,保定與全國學會達成各種形式的合作42項,建成學會服務站22個,成立國家級企業技術聯盟4個,專業委員會1個,建立聯合實驗室1個,簽訂技術項目合作協議14個,25個有合作意向的項目正在加快推進。保定市政府正與中科院、清華大學、北京大學等開展深度合作,一大批區域科技創新合作項目紛紛在保定落地、開花、結果。

生態創新

——提供優質生態環境保障

馬譽峰介紹,保定是首都“南大門”,西倚太行山,東抱白洋淀。保護良好的生態環境、增強保定的生態魅力,是維護群眾生命健康的應盡之責,也是京津冀協同發展至關重要、必須做好的事情。近兩年來,圍繞治理大氣污染、改善生態環境,保定市委、市政府想了很多辦法,采取了一系列措施,在全市開展了重點行業污染治理、淘汰改造分散燃煤鍋爐、控制城市揚塵污染、綜合整治機動車污染、回收治理油氣、加強生態治理修復等“十大攻堅行動”,雖然完成了省定目標和APEC會議空氣質量保障任務,但治霾效果仍然不明顯,始終是市委、市政府的一塊心病。下一步,保定市將繼續創新機制、創新舉措,堅持“科學治污、智慧環保、全民參與、合力攻堅”,力爭通過2-3年努力,使全市空氣環境質量明顯改善,努力建設天藍、水凈、地綠的美好家園。

治污手段市場化。積極推廣政府與社會資本合作模式,在市區、縣城和重點園區,加快建設熱電聯產、集中供熱項目和配套管網。年內淘汰所有10噸以下工業燃煤鍋爐。引進環境污染第三方治理,探索用市場化手段治污,推進環境污染治理專業化、規模化、集約化。加大對環保企業的科技支持力度,加強與國內一流科研院所的合作。

全民參與現代化。進一步拓寬污染舉報渠道,充分利用電視、報紙、網絡、宣傳欄等形式,鋪天蓋地宣傳污染舉報渠道,同時應用現代化的手段,開發“環境污染全民監督”手機APP軟件,讓每個市民通過手機就可以舉報污染行為,打一場環境污染治理的人民戰爭。

能源結構更優化。市區城中村全部實現潔凈型煤配送,或改用生物質、電、地熱等清潔能源。推廣“雄縣模式”,科學開發利用地熱資源。推廣曲陽光伏扶貧模式,建設太行山區光伏產業應用示范帶。加強散煤專項治理,全市禁燒劣質煤,大力推進秸稈綜合利用。

生態治理促深化。落實《山水林田湖生態修復規劃》,實施一批重大生態修復工程。重點抓好京津保生態過渡帶建設,推進造林綠化三年攻堅行動,今年完成人工造林和封山育林70萬畝,森林覆蓋率達到26.7%。大力推進白洋淀生態環境綜合治理,打造河北省首個國家濕地公園。加強飲用水水源地生態保護,堅決遏制地下水超采,合理用好地上水,推進引黃入冀補淀工程,努力提升水資源承載能力。

執法嚴管常態化。繼續開展好洗城凈天行動,突出抓好城鄉結合部的環境整治和城市外環路的道路揚塵管控,完成砂石開采、小灰窯行業的停產整治、轉型升級。建立市縣鄉村四級網格化監管系統,加強工業污染治理和環境監管。落實部門監管責任和企業主體責任,嚴格依法懲處,重拳打擊違法排污,嚴厲查處破壞環境案件。保定市決心通過腳踏實地的具體行動,早日甩掉重污染城市的“黑帽子”,讓“APEC藍”成為常態,為減輕京津冀霧霾污染、改善空氣環境質量擔當重任,為發展低碳經濟、促進民生改善做出貢獻。

文化創新

——發揮厚重文化基礎優勢

保定是國家歷史文化名城,擁有14個千年古縣,是京津冀文化底蘊最深厚的城市之一。全市現有國家級重點文物保護單位60處、省級75處、市(縣)級566處;被列入非物質文化遺產名錄的項目有國家級17項,省級75項、市級139項。近年來,保定市緊緊圍繞落實京津冀協同發展戰略,全面加強與京津地區的文化交流與對接融合,加快文化資源優勢向文化發展優勢轉化,努力實現傳統文化的創造性轉化、創新性發展,全力打造文化大市、文化強市。

打造原創、升級“兩個版”。在擦亮保定歷史文化名城金字招牌的同時,積極打造保定文化產業的“升級版”。直隸總督署西路復建、西大街業態調整等項目正在有序推進中。發展新型文化業態,提高文化產業的規模化、集約化、專業化水平。全市現有國家級文化產業試驗園區1個,國家級文化產業示范基地3個,省級文化產業示范基地13個,在河北省名列前茅。

用好行政、市場“兩只手”。鼓勵企業實現由完全依賴政府向既要靠政府更要靠市場的轉變,用市場手段解決資金、技術、土地等難題。保定直隸大劇院作為全國首批12個文化體制改革試點之一和中宣部確定的重點文化產業項目,堅持市場化運營,實現規模化發展,組建直隸大劇院院線,走出了一條政府與市場協調互動、民營資本參與文化體制改革、發展文化產業的新路。根據需求引進高學歷、高層次、高技能文化人才,并吸引文化央企和有實力的文化民企來保投資。

打好京、津“兩張牌”。將“京津保文化一體化”建設作為京津冀協同發展的重要內容,保定市先后與中國東方演藝集團、中國歌劇舞劇院、國家京劇院等建立聯系,在西大街業態調整、舉辦中國關漢卿戲劇節、劇院群建設、培訓藝術人才等方面開展廣泛合作。努力讓保定因文化而更具魅力、更顯活力、更添實力,成為京津冀文化協同發展中的一顆閃亮明星。

馬譽峰表示,2015年保定市將牢牢把握京津冀協同發展大勢,把思想和行動統一到中央、省委決策部署上來,堅持改革開放、創新驅動、高端發展、真抓實干,充分發揮自身優勢,研究制定優惠政策,為建設人民富裕的保定、生態文明的保定、風清氣正的保定插上騰飛的翅膀,努力實現打造環京津增長極的新突破。endprint