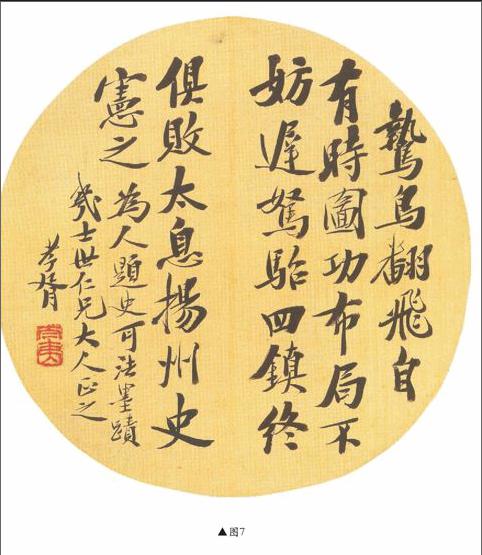

搖曳丹青——從扇面談鄭孝胥書法

姚田

知道“交通銀行”的行名、1915年刊印初版《辭源》的書名以及享譽海內外的林則徐紀念館御碑亭中的右碑文是誰題寫的嗎?可惜這個答案隨著時光的流逝已很少有人知曉了。答案是清末一代帝師、“同光體”的領軍人物、曾任偽滿洲國國務總理兼文教總長的鄭孝胥。

鄭孝胥(1860—1938年),字蘇戡,又字太夷,號海藏。閩侯縣(今福州)人,近代政治家、書法家、詩人。1882年清光緒八年舉人,歷任廣東按察使、湖南布政使等職。曾為駐日使館書記官和神戶領事,辛亥革命后歸隱上海,居海藏樓。“九一八”事變后,投靠日本帝國主義任偽滿洲國國務總理等職。1938年因病卒于長春,終年79歲。鄭氏一生孰是孰非歷史早有定論,但就其書法來說確有可圈可點之處,堪稱一代宗師。作為鄉(xiāng)黨,筆者有責任向世人介紹和展現(xiàn)其書法成就,還其在中國書法史上應有的地位。

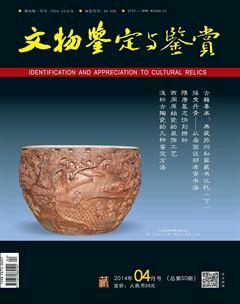

適逢2008年春節(jié),福建博物院舉辦了“館藏明清扇面書畫特展”,展出館藏扇面佳作五十余幅,其中就有多幅鄭孝胥扇面書法精品,建國后這樣集中展現(xiàn)其扇面書法作品尚屬首次。這些作品不僅集中體現(xiàn)了鄭氏書法的特色,還因其詩人、政治家的角色使其文字內容極具文學、史料內涵,使觀者拓展了眼界。扇面特展后的2010年10月,福建博物院出版了《搖曳丹青》一書,此書作為福建博物院典藏系列圖錄之一,共收錄了明清時期210件扇面字畫作品,其中鄭孝胥作品共16件,創(chuàng)作時間從青年到中老年,創(chuàng)作地點從南方到北方,書體有隸、楷、行、行楷,這些都為我們研究其書法提供了寶貴的實物資料。

鄭孝胥扇面藏品楷書有三件,其中圖1中的這幅作品寫于1890年,風格明顯受了顏真卿的影響,法度嚴謹。據(jù)史料記載鄭氏考取內閣中書后,深得座師翁同龢的賞識,翁書以學顏書為著名。鄭孝胥在翁同龢的指導下加之其館閣體的功底,并吸收了如何紹基、錢選等學顏諸家,通過研習顏體的間架、用筆和骨力,來豐富充實自己的書法。這幅小楷作品就是有力的證明,其間字體規(guī)整,點畫渾厚,用筆凝重,顏體特有的橫細豎粗正面示人的特征十分明顯。個別字如“真”“唐”“聞”“禪”“春”“料”“離”等字就是直接取自顏《勤禮碑》。

圖2寫于1919年,與圖1完全不同,字形結體多呈瘦長之勢,字字相連排列緊密,倚側明顯,中宮收緊,用筆以方筆為主。豎畫內收有歐陽詢、趙孟煩、黃庭堅的影子,如圖中“登”“坡”“貪”“氣”等。個別字也為突出字眼特別強調筆劃,使通篇有很強的節(jié)奏感和韻律感。

圖3的楷書作品無明確的年款,寬疏、朗散的布白是其最先奪人眼球的特征。字與字之間,行與行之間,留有大片的空白,然其字間含蓄的顧盼,又氣脈貫通。平中寓奇的結體最為突出,通篇形態(tài)宛如一個閑雅奇士,散落的布白使得作者肅散閑適的心境躍于紙上。使觀者無論書法本身,還是文字內容,都能真切地感受到作者這種散淡的心境。此幅楷書是鄭氏書法中的孤品,因為不論是從整體還是從細節(jié)看都像極了楊凝式的《韭花帖》,如“交”中的捺、“幸”中的橫,以及“迺”中的走之底,這些同《韭花帖》相似的筆畫在這幅作品中比比皆是。不同的是字的結體形態(tài)有傾側但沒有《韭花帖》明顯,許多字如“幸”“雨”“神”等,還是以正面示人帶有魯公方正凜然氣象。

這三幅鄭孝胥的楷書扇面作品正好是三種不同的風格,既有像顏字的大氣磅礴型,又有似趙字的靈動型,也有似楊風子的文人逸士型。這可能也是中國舊式文人“出世入世”的精神需求在書法上的集中體現(xiàn)吧。

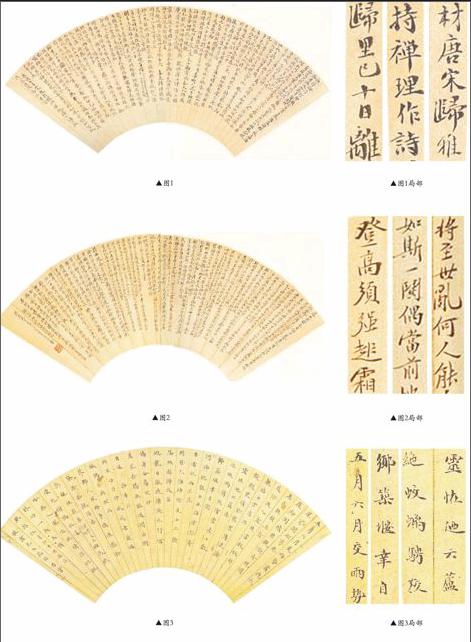

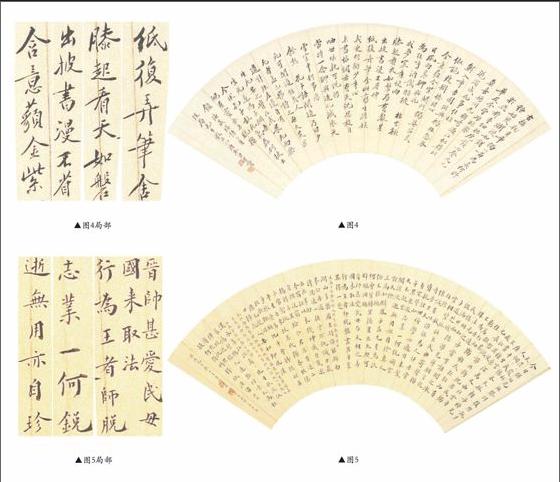

鄭孝胥個人風格最成功的要數(shù)行書了,恰好藏品中數(shù)量最多最全面的也是行書。從藏品看他早期的行書體勢開張,中宮收緊,用筆以方筆居多,是其館閣體的延續(xù)。通篇著重強調字眼,行氣跌宕起伏富有變化。結體上有黃庭堅的筆意,如圖4中的“今”“含”“弄”“書”“如”等字;行筆轉折處多內撅,有歐體的風韻,強調轉折處,如圖5中的“用”“自”“何”“國”等字。早期風格除上述外還有一種帶有很濃重顏體味的行書,橫細豎粗,用筆外拓,中宮放松與以上兩種結體、行氣截然不同,如圖6中的“曾”“書”“軍”“功”“開”等字。從上述三種樣式可以得出鄭氏早期行書風格的多樣性,也許正因為他臨寫了如此之多的書體才為以后創(chuàng)出自己的書風打下了堅實的基礎。

成熟期的行書同早期的行書有較大的區(qū)別,由于行書用筆較快,所以能使他在書寫時脫離楷體的拘謹而隨心所欲,特別到了成熟期,他將各家筆法融合在一起,橫肩外露、折腳內收的風格逐漸明確下來,其字體多呈瘦長之勢,中宮收緊、橫畫左輕右重之勢十分明顯,如圖7“有”“遲”“俱”等字。另外他行書字體中的撇捺十分飄逸,有很強的隸味,這些都是他從隸書中演化而來的,如圖8中的“是”“之”“兄”等字的撇捺用筆皆是如此。再者他作書時行筆流暢,線條變化多姿,如圖7中的“憲”“鳥”“布”“太”等字。最后一個突出的特點是其獨有的“大墊肩”突出頓按的動作,在橫折處,為用臥筆,一氣呵成方折堅挺、痛快淋漓,如圖9中的“相”“內”“見”“周”等字,這種橫折法成為其行書體中十分重要的特征。

從以上可以看出其早期行書有顏、趙、歐、黃等諸家的特點,成熟期的行書(包括行楷)鄭氏努力融會各家,主張楷隸相參,用隸書古法破今體之俗。鄭氏晚年用筆非常大膽隨意,我們能找到非常率意與大膽的波法,確實有一股清剛峻拔之氣。另外追求險絕也是鄭氏行書的一大特點。為了追求古拙、奇險、率意的風格,有時不甚講究筆勢的轉換與結構的和諧,都是清一色的長方形。正因為如此,與黃、顏、趙的行書相比,少了許多變化。所以直率剛正是其所長,婉約平和是其短處。現(xiàn)代書家沙孟海十分推崇鄭派行書,在《近三百年的書學》中說“可以矯正趙之謙的飄泛,陶溶宜的板滯和李端清的顫筆的弊病的只有鄭孝胥了。他的早年是寫顏字蘇字出身的,晚年才寫六朝字,他的筆力很堅挺,有一種清剛之氣。對于諸碑,略盡《李超墓志》,又像幾種‘冷唐碑,但不見得就是他致力的所在。最稀奇的是:其作品既有精悍之色,又有松秀之趣,恰如其詩,予沖夷之中,帶有激宕之氣”。

鄭孝胥除精楷、行外,對隸書也是相當重視,花了許多工夫,《海藏先生書法抉微》的作者張謙說:“海藏先生書,似有得于《張遷》《西狹》《史晨》《張表》嘗見先生以楷隸相參之法傾前秦《廣武將軍碑》,能獨傳神髓。世人識先生隸法者甚少,故毀譽參半。譽之者曰:‘此鄭氏隸書也。毀之者曰:‘此私心杜撰也。”圖10中的扇面作品氣息類北朝碑版,并在某些筆畫中參入楷書筆意,其撇畫及豎彎鉤表現(xiàn)出楷書韻味,如圖中“有”“精”“召”等字的橫折處皆是楷書筆法。總之鄭的隸書用筆堅澀、不同流俗有古人意味是其隸書精品。

相傳鄭孝胥作書喜用長鋒羊毫,有時還用更為柔軟的雞毛來寫,可見其功底十分深厚,筆力堅挺,揮灑自如。傳他作書時,高懸肘,遇到轉折處時用指尖捻動筆管,將毛筆調整到中鋒狀態(tài),因此他作書點畫圓渾,筆力淳厚。筆醮飽墨后可連書數(shù)字,墨色從最初濃重到后面的飛白往往形成十分強烈的對比效果,這就是他的作品在筆勢的輕重緩急和墨色干濕濃淡上具有豐富的節(jié)奏變化,妙趣橫生。

鄭氏廣結書畫界朋友,吳昌碩便是經(jīng)常去海藏樓拜望他的常客之一。1901年吳昌碩作《海藏樓圖》并送三方印章于鄭氏,吳氏還常帶兒子東邁去鄭處共同切磋書畫。現(xiàn)在對比二人的字體,我們能感受出二人風格的相似之處。從圖11扇面“當世苦鐵稱老師,吾印八九出吳手,樸雅視古無愧辭。此編新異又最晚,風行一世夫何疑”的題詩中足以感受到兩人當年的友誼以及鄭孝胥對吳昌碩的仰慕之情。

鄭孝胥的書法早在清光緒年間就有較高知名度了,皇帝圣旨、石碑、民間匾額等常見其字,本文開頭提到的林則徐祠堂中的御碑即由他書寫后刻成碑版。二十世紀二十年代書法界中傳“北于南鄭”之說,其中的“北于”即于右任,“南鄭”即鄭孝胥,足以見當時鄭孝胥在書壇的聲望之隆。鄭孝胥在上海辦學期間廣收弟子,其弟子中有許多名人,如徐志摩、林語堂、曹聚仁等,鄭孝胥對學生不僅在書法上教導,更是從傳統(tǒng)文化層面上來影響他們。另外,由于鄭孝胥在日本任領事多年,許多日本人對他的書法十分喜愛,經(jīng)常向他求字,這種交往一直延續(xù)到他辭世,足見其在海外的影響。

鄭孝胥的書法作品能得到認可很重要的原因是創(chuàng)新,他在擁有廣博的帖學基礎上融合百家,取法魏碑,不囿一見,不偏于一隅,形成獨特個性的書法風格,獨樹一幟,自成流派,對近代國內外書法界產(chǎn)生了極大影響。

近年來,隨著拍賣事業(yè)的發(fā)展、書畫市場的升溫,鄭孝胥的書法作品雖然獲得了收藏家的認可,但價格還是未有大的突破,這很大程度上受不光彩的晚年所影響,不過隨著市場的成熟,鄭孝胥的書法作品理應會還其應有的價值。