元青花鑒賞心得

張文貴

元代隨著國內(nèi)外貿(mào)易的發(fā)展需要,中國瓷業(yè)較宋代又有更大的進步,景德鎮(zhèn)窯成功地燒制出青花瓷器。其制作精美而傳世極少,故而異常珍貴。

元青花的存世量到底有多少?有專家推斷,目前現(xiàn)存于世的元青花瓷器為300件,且國內(nèi)只有少數(shù)幾家大型博物館有一小部分,精品大部分存在于國外。其實我們知道一切的結(jié)論產(chǎn)生于調(diào)查情況的末尾,而不是在調(diào)查情況的前面。300件元青花之說,這個數(shù)字是怎么來的?我們既沒有調(diào)查市面上所有的元青花存世量,又沒有調(diào)查地下的元青花埋藏量,這便是唯心主義的無稽之談。

根據(jù)現(xiàn)在已經(jīng)公開發(fā)表出版的國內(nèi)外館藏元青花的初步統(tǒng)計,國內(nèi)為463件,國外為340件,總共為803件,當然這個統(tǒng)計數(shù)量并不包括民間人士的收藏和地下埋藏的數(shù)量。筆者可以大膽估測元青花存世量應在2000件以上。不僅大量元青花在國內(nèi),而且元青花的精品也在國內(nèi)。

本人有幸收藏兩件元青花瓷器,現(xiàn)將這兩件元青花作為鑒賞研究的對象。本文意在拋磚引玉,望引起收藏愛好者的共鳴,以便共同探討元青花。

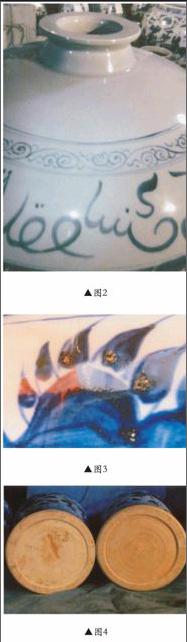

圖1所示是兩件典型的元青花梅瓶,瓶1通高100cm,瓶2通高95cm。這樣碩大的體型兩宋是沒有的,即便元代也很少見,各部分尺寸勻稱,可謂規(guī)整大方。瓶口沿平坦,頸為梯形(圖2),這樣的梅瓶是元代常見的器形之一。器身主紋為三爪盤龍云紋,這種龍紋也是元代常見的云龍紋。瓶蓋上的八大碼及起圖紋隔離作用的卷草紋及下部的仰蓮,均符合正嘉、劉一先生所著的《元青花(國內(nèi)私人收藏珍品目錄)》里有關元青花的紋飾圖例。圖紋呈色是進口的鉆藍料,不僅用眼睛可直接看出來鐵銹斑,局部地方也可用手指摸出其凹凸處來(圖3)。器底可明顯看出在手動的立坯車上修底時的旋痕(圖4),由于其胎體內(nèi)所含雜質(zhì)(鐵)較多,底足呈淡淡的火紅色,足邊可見“斜削一刀”。此瓶最值得注意的是在主圖紋的上、下部,各有一圈(波斯文)阿拉伯文字。而阿拉伯文字在中國使用最多是信仰伊斯蘭教的少數(shù)民族。阿拉伯文字是由28個字母按拼音的方式組成的語言。而該瓶所出現(xiàn)的阿拉伯文僅是散亂的字母而已,并沒有組成語句,也許是當時人們用某一個字母代表某一個人或一件事也未嘗不可。

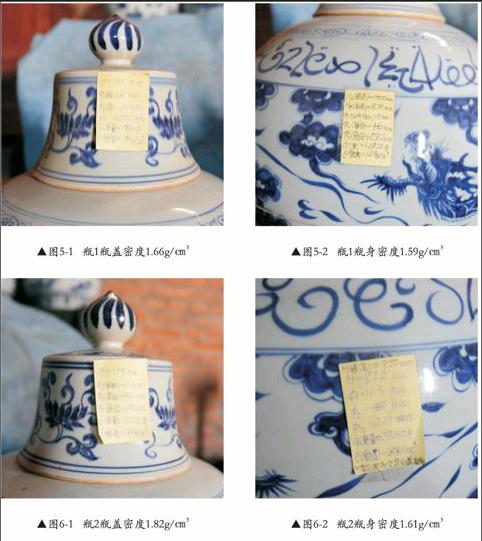

瓷器和人一樣是有生命的,人在老年時,骨骼變得稀疏松弛;瓷器存世久遠了,它的內(nèi)部結(jié)構也會變得稀疏。通過檢測瓷器的疏密程度就可知其年代的多少。在這項檢測項目上易惟謙先生做了大量的研究工作,總結(jié)發(fā)明了“四合一鑒瓷法”。在易老先生所著的《易氏鑒瓷》里,他對古瓷受熱脹冷縮的影響而顯現(xiàn)了容重(密度)的變化作了精辟的分析與論證,提出了測定古瓷的容重來判定其年代的理論與具體的操作方法。這種鑒定理論的提出,對古瓷的鑒定起著非常重要的作用,說其具有劃時代的意義一點也不為過。此鑒定理論最主要的特點是科學、操作簡單、判定準確。有了這套古瓷鑒定方法,瓷器的鑒定再也不那么深不可測了,收藏愛好者們可以自行學會鑒定,著實令人贊嘆。

筆者通過易氏鑒瓷法檢測了這兩件梅瓶的容重(密度),檢測結(jié)果為瓶1的瓶蓋密度為1.66g/cm3,瓶1的瓶身密度為1.59g/cm3;瓶2的瓶蓋密度為1.82g/cm3,瓶2的瓶身密度為1.61g/cm3,由此可以看出這兩件梅瓶(包括蓋)的E值(密度)均小2.00g/cm3,遠遠低于元青花最大密度值2.26g/cm3,說它們是元青花可謂是板上釘釘,沒有任何疑問。(圖5、圖6)

以上是筆者個人的元青花鑒賞心得,歡迎大家與我交流。