農村耕地流轉信托模式及機制構建研究※

臧公慶 龔鵬程

我國農村耕地問題能否得到及時妥帖地解決直接關乎經濟社會改革的實效。因為傳統農業生產比較利益低下,農村勞動力銳減,耕地被閑置撂荒且非農化現象日漸凸顯。如何實現耕地分散經營向規模化、產業化趨勢轉變,提高農地資源配置效率并推動農村產業結構升級,理應成為頂層設計關于土地制度改革和農業現代化建設政策要求的應有之義。而促進耕地高效流轉自然也就成為破解該難題,避免耕地資源浪費的基本知識。耕地流轉信托制度的構建正是農地財產管理理念革新的路徑選擇。

一、概念的廓清:農村耕地流轉信托

基于我國土地產權的法律規制,農地流轉的本質是土地使用權,廣義上包括土地承包經營權(耕地)和集體建設用地(宅基地)使用權,狹義的則僅指前者。本文論及的也僅是俠義所指,即耕地流轉。耕地流轉受法律保護,流轉范圍、方式和程序卻有所拘束。《農村土地承包經營權流轉管理辦法》(簡稱《管理辦法》)明文規定了耕地流轉的具體形式:轉包、出租、互換、轉讓或符合有關法律和國家政策規定的其他方式。可惜這些方法并未實現農地資源配置效率的大幅提升,農地商品化程度低。隨著經濟體制的變革、城鎮化和工業化的推進,既存土地流轉政策和法律法規難以適應現實需要,無法對伴生的新問題做出及時回饋。土地流轉制度的革新成為必然,耕地流轉信托就是新興的流轉方式。

一般認為土地信托的概念源于普通法系,發軔自英國中世紀的用益制度,最初為基督教徒所發明。按照《布萊克法律詞典》的注解,土地信托是一種委托人將土地及相關財產權利轉移給受托人,由其享有所有權并依受益人的指示以自己的名義處理信托事務,受益人從中得償的財產管理制度。由此及彼,考慮到我國農地基本政策和流轉特點,耕地流轉信托可界定為:在堅持集體所有權穩定不變的前提下,承包人依據信托原理,遵循依法、自愿、有償和秩序原則,為取得更大的土地收益,通過一定之程序并基于信義關系將土地承包經營權在一定期限內(信托的實施期間以合同約定為準,最高不得超過土地承包經營權的剩余期限)轉移給受托人,由受托人在不變更耕地性質的前提下憑借專業能力自主規劃、管理農業生產,收益歸受益人,并在信托關系終結之際恢復原承包關系的土地流轉方式。

二、耕地流轉信托的具體模式及發展

土地信托是一種舶來品,但實踐明證是行之有效的土地資源保護工具(Campbell,2005)。在引入我國之前,有必要學習發達國家的先驗經驗,取精去粕,避免制度移植過程中可能產生的盲目性和“水土不服”。

1.域外經驗引介

美國和日本分別是兩大法系國家移植土地信托制度并獲取成功的典型例證,而且開展土地信托時間早,經驗成熟、形式多樣。美國土地信托制度移植的初衷旨在耕地和生態資源保護,加之高度發達的資本市場的有利助推,土地信托“證券化”營運非常發達。學界普遍將之類型歸為公地保護信托、社區土地信托和土地開發融資型信托三種。在日本,土地信托研究起步早,但直到上世紀80年代才納入實踐。通過大型財團(銀行)的資本支持,日本土地信托逐步提高了農民收入、縮小城鄉差別和推動農業現代化建設,而且久經完善,業已有了成熟的商業運作模式。依據法律行為最終效果的不同,其大致可分為租賃型和出售型信托兩類。前者,信托關系終了時,土地產權恢復原狀態;后者則不同,信托關系終結也就意味著土地產權實現了轉移,原所有人喪失土地控制權。由于劃分標準不同,土地信托商業模式差別迥異。不論哪種模式,土地產權的私有性和權利的可讓渡性是土地信托良性發展的基石。針對各國、各地區不同的經濟、人文和制度環境,土地信托的組織形態及運作模式往往都是個案設計,無公認的所謂固定模式。在西方,土地產權理論的發展大致經歷了一個由純粹強調土地所有權向所有權、發展權并舉的演進過程,依托土地產權的土地信托制度也開始從關注所有權的購買逐步向轉讓發展權方向轉變,突破了私人利益的束縛,更強調社會整體利益的實現。總而言之,制度設立的初衷雖有不同,但最終落腳點均實現了對土地資源的保護和可持續利用。

2.中國實踐的考察

任何舶來的制度在中國的移植均非一蹴而就,往往先從局部試點并獲取普遍適用性經驗累積之后才鋪展開來,最終由經驗理性上升為政策或法律。如前文,我國長期堅守土地所有權歸國家或集體,以及家庭聯產承包責任制的基本土地政策,農地承包關系穩固,交易活動相對保守和僵化,缺乏自主空間。耕地流轉的商業環境并不成熟,土地信托較之國外有所殊異,行業模式和交易結構意蘊著一定的“中國元素”。目前在中國,耕地信托流轉方式的合法性已不存在學術爭議,部分地區也已經開始嘗試耕地流轉信托并取得了良好的實踐效果。其中學界研究較為集中、最具代表性的,無疑是浙江紹興和湖南益陽等地區的耕地流轉信托改革試點工作。

2001年紹興縣率先在耕地流轉領域試行土地信托,如今已是全國范圍內耕地流轉信托的經典范式,復制性強、影響力大。其間最具特色的就是土地信托服務機構的縣鎮村三級構成體制,行政色彩極為濃郁,責任分層、垂直管理。事實上,縣鎮兩級服務機構并不受讓各項土地權利或取得信托財產的控制權,僅起到信息歸集與服務的作用,不具備成熟國家土地信托受托人的商業化組織形式。加之現行法規定耕地歸村集體所有,村經濟合作社作為行權人,與農戶簽訂的委托合同不同于通常意義上的信托合同。換言之,合作社的受托人地位存疑。基于(《信托法》第2條)定義,信托關系成立之際,信托財產是否發生物權變動,學界觀點不一。折衷而言,受托人雖不直接取得信托財產的所有權,但信托財產的控制權理應為受托人掌握。紹興模式并未體現這一點,也非法律意義上的信托,實質上乃一般委托代理行為,起到了促進耕地流轉的居間作用。相比較,益陽模式更為貼切于“土地信托”的定義。后者的交易機理大致與前者類似,區別主要集中于耕地流轉信托委托人的組織結構和運作程序更顯商業化。

在益陽,當地政府通過公司的形式設立土地流轉服務平臺,即土地信托公司。該公司可繞開村委會直接與有意流轉耕地的農戶簽訂土地信托合同,受讓土地承包經營權,隨后再將這些耕地轉租給農村從事農業生產加工等行業的各種農業企業或種糧大戶,信托公司只需定期向承租人收取服務費、抵押金,部分用于自身運營,其它的則作為信托收益分期支付給委托人,即原承包人(龐亮,2013)。為確保耕地的集體受益,防止農村集體權益因外來人員介入而被分享,《土地管理法》(第14條)和《農村土地承包法》(第15條)均規定土地承包經營權人是受限主體——“本集體經濟組織的成員”。因此,《管理辦法》(第16條)鼓勵不變更原有承包關系前提下的集體范圍內的土地流轉方式,反之則受到嚴格限制。益陽模式繞開村委會,單獨與農戶簽訂信托合同的行為事實上變更了土地承包關系,存在侵犯農村集體利益的嫌疑,也與現行法律精神有悖。

三、耕地流轉信托的實踐障礙及機制創新

農村土地承包經營權期限為30年,期滿則自動續期。若無外部條件干涉,農民實際上可無限期享有該權利。這般雖然確保了土地權利的穩定,但也為農民自主利用耕地資源創設了惰性空間。我國土地制度改革不同于西方限制土地開發以保護生態資源,目的在于加快土地流轉,放開農地市場,搞活農村經濟,同時也要嚴格限制農地性能的轉變。在所有法律關系中,唯有信托關系能夠充分實現權責利的分離,這恰恰與農地所有權、使用權和收益權相分離的特點契合。耕地流轉信托相較于其它流轉方式存在制度構造方面的天然優勢。然而,由于時間短、經驗少,我國耕地流轉信托較之發達國家,無疑顯得粗放和單一。因此,完善耕地流轉信托應注重解決實踐難題,特別是起步階段,耕地流轉信托實踐障礙多而且主要簇集于:1)農地市場建設滯后,行政干涉色彩濃郁;2)土地信托法律關系不明確、穩定性存疑;3)農地信托融資窘困,信貸支持力度不足。為克服耕地流轉信托良性發展的藩籬,機制創新可從以下兩個方面著手:

一方面,完善土地市場建設,規范農地流轉信托。土地流轉初顯商業化的今天,土地市場構建中行政權力的活躍度依舊很高。希冀完全自由的土地交易并不現實,也容易加劇變革的陣痛。國際上較為成熟的土地信托均立足于參與主體的自由意志,政府僅負責通過間接手段管理土地信托組織、引導投資人和保障農民權益,并非交易結構的直接參與者。我國耕地流轉信托商業化程度不高,業務經驗和技術也不夠成熟,相對于英美必須強化行政監管和政策支持。從試點模式看,受托人,即土地信托公司或服務機構都具備強烈的行政色彩。日前國土部公布數據稱全國農村集體土地所有權登記發證率已經達到97%。土地確權工作已基本完成,但是,土地流轉尚未形成統一的交易市場,主體繁多且不同地區、地塊土地流轉價差別大。在法制不健全的當下土地市場亂象叢生,政府調控和管理比較困難。欲規范耕地流轉信托,有必要進一步完善土地市場建設。耕地流轉信托是多主體共同參與的運行機制,欲通過其實現耕地資源規模化、專業化和現代化經營,提高農業生產效率,需要發達的自組織信托主體的協力。

首先,委托人。土地私有制是西方土地信托成熟的基礎性條件,土地產權主體的范圍越小,權利主體對土地資源的支配性越強。理想化的耕地信托委托人當然是農民個體,但現行法規定耕地乃集體財產,由村民小組、村委會和鄉鎮集體經濟組織代為行權。實際上由村委會控制,缺乏權力監督和制約機制。實踐中許多地方的耕地流轉信托合同是由村委會代替村民個體與信托機構簽訂,出于自身利益的考慮,容易滋生腐敗。可以說,耕地流轉信托一旦不能夠規范運作極易異變為“反租倒包”,村委會作為委托人是否適格尚待商榷。

其次,受托人,即信托機構的資格問題。按照國際慣例,土地信托受托人可以是自然人、法人或其他組織,可以是官辦亦或民營,有的以盈利為目的有的則出于公益保護。我國個人征信體系不完善,誠信理念尚未深入人心,自然人作為受托人的時機尚未成熟。具備財產、責任獨立性的法人組織或機構則可以成為耕地流轉信托的受托人。值得注意的是,銀行作為受托人有著國際上的普遍經驗,我國金融抑制和分業經營政策使得商業銀行立足土地信托存在制度風險。在土地信托商業化的浪潮下,金融機構參與耕地流轉信托乃大勢所趨。2014年5月汪洋副總理到黑龍江考察指導春耕生產工作時表示,鼓勵和引導農民土地承包經營權有序流轉,統籌使用好涉農資金,創新農村金融保險服務。尚福林(2013)主席也撰文指出:“金融創新要主動響應經濟結構調整、城鎮化、‘三農’等重點領域的金融需求…創新和推廣林權、農村土地承包經營權、宅基地使用權等抵質押擔保方式”。從高層不斷釋放的信號中不難揣測:在本屆政府任內,有關城鎮化、現代農業發展等相關領域的金融服務將不斷被深化,其中所蘊含的機會亦會被各金融機構所重視。

最后,受益人權益保障機制的設計。學界就土地流轉信托受益人的法律地位尚有爭議,有的認為其是信托當事人,有的則持有異議。信托合同是信托產生的行為原因,但信托并不等同于契約。受益人在信托關系中事實上是承擔了一定的義務,并非純受益的。日本、韓國以及我國臺灣地區信托立法均涉及受益人支付報酬、補償或履行約定義務等規定,因此,受益人和委托人、受托人一齊構成了信托三方權利主體的基礎性法律關系,不是單純的附屬者。相較于其他當事人,受益人無疑處在弱勢地位,一不掌控信托財產,二不負責信托文件的起草和簽訂,幾無控制權。信托實質上是基于信義關系或忠實關系(fiduciary)成立的,當事人之間存在天然的不對等性。耕地流轉信托中可能存在受托人憑借忠實義務濫用其優勢地位和對信托財產的控制權侵害受益人利益的情形,基于弱者保護的法治精神,受益人權益保障機制必須跟上,諸如有學者倡導的信托監督人和受益人代理人制度(趙廉慧,2009)。

另一方面,明晰土地權屬,加強耕地流轉信托法制建設。

(1)耕地流轉信托專項立法。土地流轉信托模式雖有試點實踐,但專項立法步伐緩慢,缺乏明確的法律依據。法律必須穩定,但又不能靜止不變 (龐德,2002)。改革開放以來,經濟領域法制建設一直存在法律主體性缺位的現象。一般是政策先行,試點成功后才上升為法律。現行信托法規范趨于原則,可操作性不強,不像日本,除了《信托法》、《信托業法》等行業基本法外,還有針對不同信托類型的專門立法,如《貸款信托法》、《證券投資信托法》、《抵押公司債券信托法》和《土地信托法》等。面對耕地流轉信托的新問題,專項法律規范的缺位并不符合“有法可依”的基本法治要求。所以,可在《信托法》和《土地管理法》的框架內,結合試點經驗,頒行規制耕地流轉信托業務的國務院條例或部門規章,地方政府也可結合自身特點出具行業指導性意見。

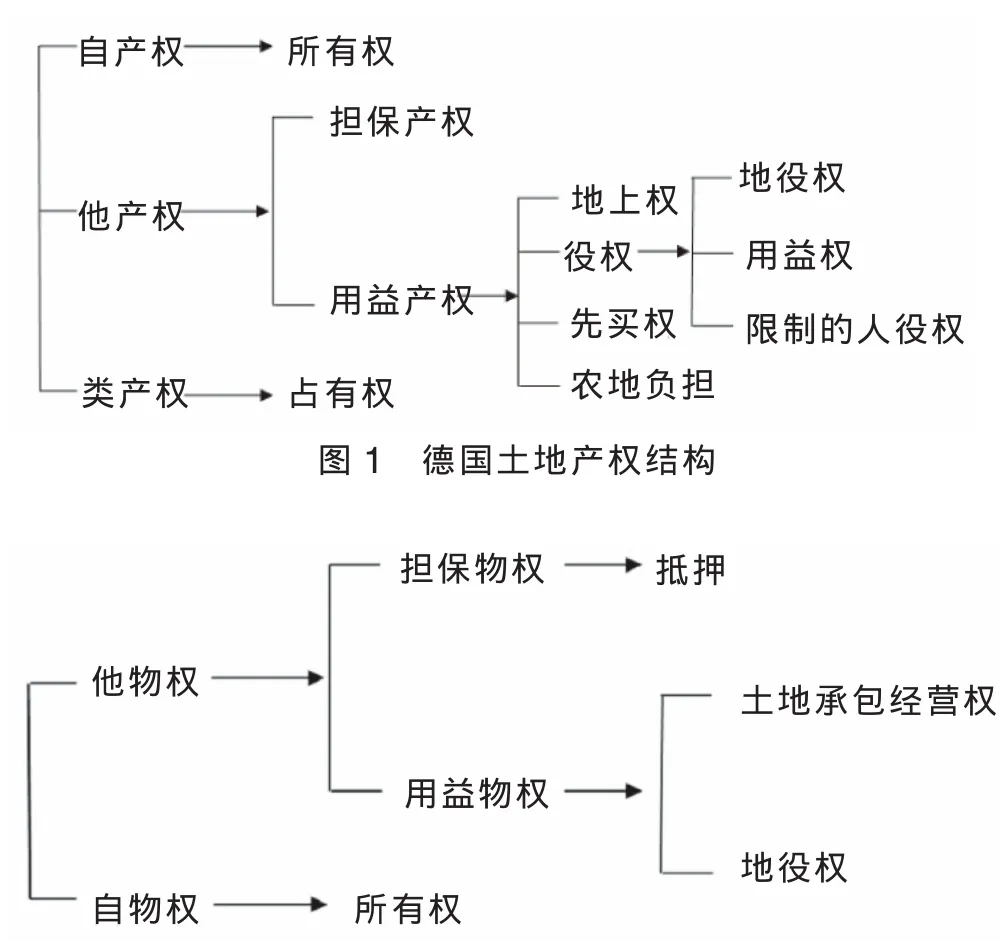

(2)捋清土地產權體系。現行法關于農地產權內容的細化程度不高,對除所有權之外的其它派生權利及權屬規定的較為模糊。土地產權的明晰是耕地流轉信托有效開展的關鍵,土地信托高度商業化的國家基本上都構建起了內容完備、層次分明的產權制度體系。有鑒于此,土地產權制度建設的滯后必然阻礙耕地流轉信托逐步走向成熟。我國《物權法》沿襲于大陸法系,然而產權制度的后續發展,特別是權利構成體系卻遠遜色于德法等國。就農地產權而言,簡單比較即可窺見一斑。以德國土地產權制度為參照系,《德國民法典》(物權篇:第854—1296條)將農地產權分成四個權利梯度,我國土地產權立法卻僅有三個層級;而且較之德國,我國土地產權的權利內容也并不豐富(陳衛佐,2010)。 具體如圖 1、圖 2:

圖2 中國土地產權體系

(3)耕地流轉信托權屬登記。《物權法》規定土地承包經營權自合同生效時設立,政府應發放確權證明。權利變動之際依照當事人自由意志決定是否辦理權屬變更登記,未經登記不得對抗善意第三人。耕地流轉信托權屬登記旨在避免權利瑕疵,保護流轉過程中交易相對人和特定第三人權益不受損害。畢竟,如僅是意在保護委托人則無需借助登記等物權公示方法,憑借權利不得侵害的一般法理即可實現。同時,耕地流轉信托權屬登記有利于明晰耕地流轉信托的運作狀況并積累歷史數據,為隨后的土地整理和成片發包、招商引資提供參考。盡管當前相關法律尚未規定登記乃信托行為的生效要件,但為了保障權利交易的安全性、有序性,立法機關應對其做出強制性規定。我國目前尚未建立一個完整可靠的全國土地分布記錄,土地登記仍缺乏相關標準。加之,政府已認識到土地登記工作對促進使用權保護、農村經濟增長和城鄉移民的潛在作用,并開始進行各種現代化土地信息管理系統和管理方法的試點。因此,未來工作重點應是:1)解決當前集體土地所有權和個人使用權記錄體系薄弱的問題,包括土地證制度和合同體系的建設;2)建立并實施城鄉一體化土地合同、土地證的文件記錄體系,例如采用現有城市土地使用權證的標準格式。

四、未來耕地流轉信托模式的構想

理想狀態下的耕地流轉信托應是市場導向的、尊重供求規律的多方主體,如政府、土地所有者、信托委托人和受托人、土地運營者、金融機構和投資者等共同參與的土地信托運行機制。區別于美日等國成熟的土地信托模式,借鑒其先驗經驗的同時,我國耕地流轉信托應基于中國特殊的經濟結構和土地產權制度靈活操作,而非對西方土地信托制度囫圇吞棗式地全盤移植。考證學界關于耕地流轉信托模式的具體思考,爭論的焦點主要集中于:1)信托財產——土地承包經營權是否轉移?2)受托人——土地信托機構的主體適格問題?3)如何弱化行政干預,推進耕地流轉信托商業化運營?

首先,信托財產分析。信托財產是指作為信托關系之標的,歸受托人占有并由其以自己的名義為受益人的利益而管理或處分的財產(徐孟洲,2006)。部分學者(高圣平,2014)主張耕地流轉信托是物權流轉,標的財產自信托關系成立之際轉移至受托人,歸其所有,并認為“信托法上所說的轉移財產權是附期限或附條件的轉移,并不是農地轉讓流轉時的徹底轉讓。”這一觀點,筆者認為值得商榷。土地承包經營權作為耕地流轉信托的標的已幾無學者質疑。但是,該權利一旦轉移,原所有人將喪失對其的控制權,妄圖憑借債的約束來實現物權的回歸只能是一廂情愿。比如,受托人再次轉移土地承包經營權,該后續物權變動行為合乎法理。今天,農民之于耕地的人身依附性并未完全脫離,耕地的保障功能也未徹底失去,如此顛覆性的法律解釋將使農民從根本上“喪失”土地,不符合國家土地承包關系穩定的政策要求。筆者傾向于拆分土地承包經營權,將使用權能和收益權能分別賦予不同的主體(受托人和受益人)而不變動原農村土地承包關系。待信托關系終結,承包關系自動恢復原狀態。從這一意義上說,耕地流轉信托應是權限保有型信托,而非轉讓型信托。

其次,受托人主體資格和弱化行政權力因素。從試點經驗看,許多地方政府以自有資金設立土地信托機構,自主從事營利性信托。政府乃公權機關,從事營利性信托是違反現行法規定的。在目前中國法制支撐和保障還不完善的情況下,受托人對土地的管理經營面臨很多未知風險。政府過度干預耕地流轉信托,實質上是以政府信用擔保耕地流轉商事信托市場化經營的風險,是商業環境不成熟的表現。而且,這些所謂的土地信托機構大都未經央行和證監會行政審批并取得信托行業的金融牌照,運營能力也讓人憂慮。加之監管的缺位,一旦外部環境突變,耕地流轉信托關系的穩定性勢必難以維續。筆者不否認當前耕地流轉市場并非完全競爭市場,存在市場信息失靈現象,土地資源配置難以實現帕累托最優,政府扶持和規制必不可少。然而,過度的行政干預,無論是保護亦或者限制,市場作為耕地資源配置的主導地位將遭受公權沖擊。所以,政府應采取強化信息披露等間接的柔性手段參與土地管理,并且信托服務機構可以通過法人組織結構來弱化行政權與商事實踐之間的關聯性。

此外,由于農業本身的贏利局限,信托公司的趨利本性決定了其從事農地信托業務的積極性不高。融資難成為制約耕地流轉信托的瓶頸,政府應加大對其的信貸支持,并給予充分的制度紅利,鼓勵金融創新(土地抵押、農業保險等領域)服務的耕地流轉信托。

綜上,筆者認為,未來我國耕地流轉比較可行的標準化操作模式應當是:以農村土地承包經營權作為信托財產,通過村集體組織或村經濟合作社作為委托代理人將之信托給信托公司(在土地交易市場化還不成熟的當下,行政干預耕地流轉信托的現象將普遍長時間存在,可采取土地信托服務機構和商業信托公司雙層受托人機制)進行管理運作,并將受益權進行資產證券化運作以獲取耕地營運資金,農民憑受益憑證定期領取收益并可在農村土地交易場所自由流轉該受益權證。具體流程,如下:1)因為自身的能力短板和信息不對稱,農民可與村委會或村經濟合作社簽訂委托轉包合同,由后者代理前者參與信托商業談判。這般做法避免涉嫌反租倒包和權力尋租的灰色空間,又保障農民可直接參與信托關系,排除利益分配的層層盤剝;2)鎮或區政府機關設立專門的土地信托服務機構,提供信息支援和政策引導;3)商業信托公司和農戶直接簽訂土地信托合同,發放耕地信托受益權憑證并可轉租耕地;4)農戶可在土地交易市場上自由流轉受益權憑證;5)信托關系終結,承包關系恢復。

1.Lisa M.Campbell.Book Revies’ Conservancy: The land trust movement in America, Human Ecology, 2005 Vol.33, No.3.

2.徐孟洲著:《信托法》,法律出版社2006年版。

3.龐亮:《我國農村土地信托流轉機制研究》,2013年東北農業大學博士論文。

4.尚福林:《堅持“四個導向”實現金融創新》,《求是》2013年第7期。

5.高圣平:《農地信托流轉的法律構造》,《法商研究》2014年第2期。

6.羅斯科·龐德著、鄧正來譯:《法律史解釋》,中國法制出版社2002年版。

7.陳衛佐譯注:《德國民法典(第3版)》,法律出版社2010年版。

8.趙廉慧:《日本信托法修改及其信托觀念的發展》,《北方法學》2009年第4期。