傳統(tǒng)的鄉(xiāng)愁與蛻變

朱挈儂

前言 臺灣京劇的奠基與發(fā)展

京劇在臺灣已有百余年的歷史軌跡,自清代以來就有上海班來臺演出京調(diào)的記錄。1908年開始,上海京班便在臺灣展開豐富的京劇演出活動,火爆武戲、連臺本戲更是引發(fā)流行,觀賞京劇演出已然成為生活中主要的娛樂之一。海派戲更是奠定了日據(jù)時期臺灣京劇的主要內(nèi)涵,其表演功法、音樂形式、舞臺藝術(shù)也對于臺灣地方戲曲的演出影響甚巨。同時,京劇的風行也培養(yǎng)了愛好雅正、追求行腔咬字韻味的一批戲迷,他們所代表的審美趣味與欣賞能力,也促成1949年之后京劇的奠基與發(fā)展。1949年之后,部分的京劇演員和票友隨之到臺灣拓展,顧劇團與軍中劇團、復興劇校的成立,奠基了京劇基礎(chǔ),上世紀60、70年代名角如云,演出頻繁,京劇藝術(shù)逐漸走向興盛。然而走向鼎盛的藝術(shù)活動,卻在上世紀70年代末急速地老化,京劇的節(jié)奏逐漸跟不上時代,內(nèi)容也無法反映當代人的情致,許多杰出藝人也紛紛于此時淡出舞臺,大眾娛樂趨于多元,演員與觀眾的雙重流失導致許多的藝術(shù)工作者開始思考京劇的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型。上世紀90年代,由于大陸藝術(shù)團體相繼來臺演出,將戲改經(jīng)驗帶來臺灣,興起了風潮。同時臺灣也開始反思“京劇本土化”的藝術(shù)方針,希望能夠為創(chuàng)作尋找新的出路,尋求“臺灣京劇”的定位。

推廣京劇新美學 國光劇團編導演三位一體的思維創(chuàng)作

國光劇團由過去軍中京劇隊的菁英分子所組成,在軍中劇團解散之后,回歸到文教體系、被直接管轄的定位以及正規(guī)的編制提供團員們穩(wěn)定的工作環(huán)境,也凝聚了大眾對于京劇的期待。在成立之后,國光提出了“京劇本土化”的方針,希望透過題材、風格、文化內(nèi)涵的擴充能夠體現(xiàn)出臺灣京劇的新風貌。同時也因為劇團屬性,擔負著文化教育推廣的重任,展現(xiàn)出“國光”全面化發(fā)展的企圖。

然而意識形態(tài)的先行,對于創(chuàng)作者來說無疑是艱難的嘗試與困難,國光真正走出自己的風格與態(tài)度,實則與2002年王安祈擔任國光劇團藝術(shù)總監(jiān)息息相關(guān)。王安祈經(jīng)過長年對于京劇藝術(shù)的熱愛與觀察,她認為京劇藝術(shù)的不合時宜,與社會變遷劇烈、民眾娛樂的管道多元相關(guān)。劇團發(fā)展不宜僅僅靠著演員為中心進行演出,成功與否的關(guān)鍵不僅在于劇本的想象力,還關(guān)乎它與導演、演員之間的凝聚力,以及它們共同對于觀眾所產(chǎn)生的感染力。“京劇不僅是傳統(tǒng)觀念中的表演藝術(shù)、演唱藝術(shù)、流派藝術(shù),更該是具現(xiàn)代觀點的當代文壇作品”(王安祈語)。從這樣的企圖心與觀點出發(fā),不難發(fā)現(xiàn)國光劇團這幾年的制作,不僅是對傳統(tǒng)的京劇藝術(shù)致敬,也是對于制作精密的要求以及堅持。

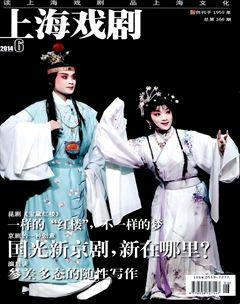

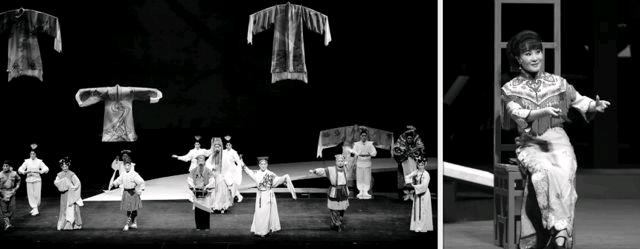

“伶人三部曲”展現(xiàn)出王安祈對于京劇獨到的見解,并且利用當代的劇場元素展現(xiàn)了京劇在文本上不同的風貌:采用了戲中戲結(jié)構(gòu)、自敘事主干上突然橫溢出一段精彩群戲、改變過去觀點,以女性視角作為凝視;暢談伶人在角色內(nèi)外的甘苦悲辛。而出身于梅派的魏海敏,能夠站穩(wěn)自己的腳步,出入于新編戲與老戲之間,同時,魏海明在梅先生精湛的表演藝術(shù)中,從自己的角度跨越性別,產(chǎn)生出更多對話的異趣。導演李小平則在舞臺上運籌帷幄,從過去傳統(tǒng)表演的程式中找到新的對話可能。從他們?nèi)灰惑w合作無間的創(chuàng)作中,展現(xiàn)出臺灣京劇的新的可能,展現(xiàn)出國光的京劇新美學。

重構(gòu)京劇新語法 當代傳奇劇場跨界的叛逆與蛻變

“什么叫文化?它是一個累積、一個智慧。”劇校坐科八年專攻武生,隨后加入云門舞集,之后拜師周正榮,改唱文、武老生的吳興國逐漸意識到傳統(tǒng)藝術(shù)的優(yōu)勢不再,開始認真思索如何讓傳統(tǒng)戲曲與現(xiàn)代劇場藝術(shù)“接軌”,于1986年,集合了一群青年京劇演員,創(chuàng)立當代傳奇劇場。當時,他用叛逆又獨到的眼光,不惜與師父決裂,重構(gòu)出京劇的新語法,讓京劇不再只是舊時代的標記,或者曲高和寡、孤芳自賞的藝術(shù),而是期待京劇能夠在時代的蛻變中,成為“屬于當代人”的新藝術(shù)。從《欲望城國》開始,吳興國融合現(xiàn)代劇場形式,陸續(xù)編導莎士比亞戲劇、希臘悲劇、貝克特與契訶夫經(jīng)典的戲劇作品,成為傳統(tǒng)戲曲藝術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新的“先鋒”人物,每每推出新作皆引起熱烈的反響與討論。

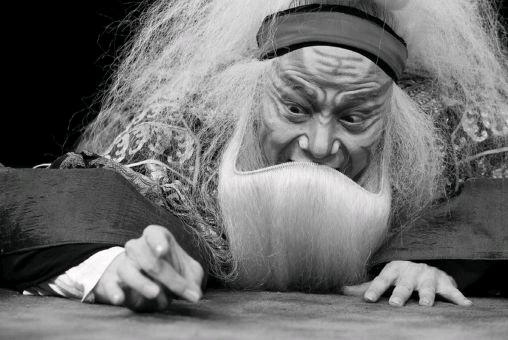

但這些嘗試并不意味吳興國對于京劇革新之路自此順遂,對許多老觀眾而言,這群年輕人的戲少了些勁道。吳興國坦言,重振京劇是條漫漫長路,面臨著京劇人才的青黃不接,開發(fā)新觀眾市場的成效也始終有限。當代傳奇劇場曾一度宣告閉團,但縱使環(huán)境再差,吳興國仍不愿放棄自己對于京劇藝術(shù)的熱愛。2001年的《李爾在此》,以獨角戲打通生旦凈末丑,一人扮演十個角色,采用“一角色一章節(jié)”的詮釋方法,以戲曲、中國器樂為主,并融入合成器及自然音效,重新解構(gòu)莎士比亞的《李爾王》。此劇推出獲得國際間廣泛的反響,也讓當代傳奇劇場在臺灣京劇藝術(shù)上,對于跨界、跨領(lǐng)域的探索,也再度寫下歷史。2013年所推出的《蛻變》,取材自卡夫卡的同名小說(又譯《變形記》),透過不同的視角與角色扮演,洞悉當代人的生存難題,也表現(xiàn)出當代傳奇劇場源源不絕的創(chuàng)作能力。

吳興國認為,傳統(tǒng)與當代的議題,并非絕對對立的兩端,只要能體會京劇藝術(shù)中的價值與定位,站在一定的基礎(chǔ)、邏輯上,就會發(fā)現(xiàn)京劇藝術(shù)的嘗試根本沒有所謂的界線。或許,所謂的跨界、跨領(lǐng)域,不是指跨出的傳統(tǒng)的步伐,也不是背離前人的精髓,更不是盲從的追逐潮流。吳興國用自己的方式,跨越固著滯礙的思想和慣性,用漫長的耕耘與革新向自己尊重的師父與京劇藝術(shù)致敬,并重啟了傳統(tǒng)與當代之間的京劇新語法。

挖掘世代新苗子 臺灣戲曲學院京劇團的培育與傳承

相較于當代傳奇劇場、國光劇團對于京劇創(chuàng)作走向的探索,臺灣戲曲學院京劇團則擔負更多承繼傳統(tǒng)的使命。臺灣戲曲學院京劇團團長,同時也是專業(yè)戲曲導演張旭南指出,劇團通過“以戲帶功”、“以功帶人”的方式,致力于老戲的傳承以及專業(yè)演員人才的培育與發(fā)展。endprint

“臺灣戲曲學院京劇團”前身為“國立復興國劇團”,創(chuàng)立于1963年,是臺灣目前唯一,也是迄今歷史最悠久的傳統(tǒng)戲曲學校之隸屬專業(yè)京劇演出團隊。劇團以“以戲帶功”、“以功帶人”,多年來演出百余出膾炙人口骨子老戲,從這樣的倫理與脈絡(luò)中,培育出新一代京劇藝術(shù)人才。

因臺灣社經(jīng)文化的轉(zhuǎn)型與變遷,臺灣戲曲學院京劇團也面臨著京劇發(fā)展的困境,并展開多面向創(chuàng)作:兩岸共同制作的演出組合、移植戲改優(yōu)秀劇目并進行在地化的創(chuàng)作演出、也著力創(chuàng)作各類型新劇目,嘗試新的表演形式,活化了京劇的發(fā)展,《徐九經(jīng)升官記》、《潘金蓮》、《阿Q正傳》、《羅生門》、《孟姜女》等演出,讓人耳目一新頗受肯定。近年來則是陸續(xù)搬演“臺灣原創(chuàng)昆曲”,表現(xiàn)出京劇團“京昆兩門抱”的企圖與展望。從“種子與果實”的戲曲藝術(shù)生態(tài)理念出發(fā),臺灣戲曲學院京劇團在2014年推出了多檔大戲。其中,團慶大戲——《八百八年》,將軼傳三十多年的老戲,以連臺本戲的形式,一饗戲迷對于過去京劇繁盛時期的想象,并在當代的視野中重新看待神怪故事,提煉出臺灣京劇創(chuàng)作中一直以來對于“人性”的觀察與“人情”的關(guān)懷。在一線演員的領(lǐng)銜下,帶領(lǐng)青年演員、京劇學系的學生聯(lián)袂演出,展現(xiàn)劇團扎實的功力,也表現(xiàn)出臺灣戲曲學院京劇團培育養(yǎng)成臺灣京劇新苗的歷史定位。

民間扶植新老戲 李寶春名角領(lǐng)銜演出的臺北新劇團

在描述臺灣京劇活動的現(xiàn)況中,另外值得一提的便是“臺北新劇團”。此劇團與民間臺泥企業(yè)團體的辜公亮文教基金會關(guān)系密切。由于和信企業(yè)團已故前任董事長辜振甫為臺灣著名票友,擅長《空城計》等老生戲,是故于1987年發(fā)起成立辜公亮文教基金會。

上世紀90年代,京劇名武生李寶春加入了辜公亮文教基金會京劇推展小組,在執(zhí)行長辜懷群女士的推動下,與海峽兩岸京劇界精英,制作了一系列京劇好戲,如《曹操與楊修》、《大破祝家莊》、《孫臏與龐涓》、《寶蓮神燈》、《十五貫》及《大鬧天宮》等傳統(tǒng)和新編的劇目共廿余檔,深獲佳評。

基金會于1997年以李寶春為號召,集合了海內(nèi)外有志一同的專業(yè)青年同好,成立“臺北新劇團”。當時以臺北“新舞臺”為據(jù)點,進行定期的公演以及創(chuàng)作新劇。臺北新劇團系民間非營利性組織,正式與特約團員共計三十余人,其人事、行政費用,除以公演自籌外,不足數(shù)端賴企業(yè)界贊助支持,若是擴大聯(lián)演或海外巡演,則采專案籌措方式辦理。同時,新劇團于“臺北戲棚”作為長期定時定點演出,讓青年演員展現(xiàn)精湛的傳統(tǒng)表演藝術(shù),供來臺旅客觀賞,成為旅行臺北著名的觀光行程之一。

新劇團團長李寶春,在傳統(tǒng)與當代變革間,選擇了以“新老戲”作為劇團的主要走向,在布景、燈光、音樂的形制上,堅持回歸中國傳統(tǒng)的京劇審美理念,并積極地從傳統(tǒng)老戲中挖掘素材,經(jīng)過舞臺表演的磨合推創(chuàng)新戲,并在敘事中找尋臺灣觀眾的口味情致,把京劇藝術(shù)教化的功能性轉(zhuǎn)為對于人的欲望的探索、產(chǎn)生新的思考與體會。同時,新劇團也致力傳統(tǒng)劇目之整理,曾到大陸演出外、還赴歐、美、日等地展演,揚譽國際。

臺北新劇團是臺灣上世紀90年代少數(shù)能與“公家兩團”(國光、戲校)鼎足而立的重要京劇表演團體,也是通過企業(yè)基金會的力量,落實了兩岸的京劇文化交流,在臺灣京劇發(fā)展上實有貢獻。而李寶春所提出的“新老戲”概念,讓京劇在新編與傳統(tǒng)中,找尋到了中間值的思考,讓京劇藝術(shù)走上了穩(wěn)健并投身市場的發(fā)展路線,雖然“新舞臺”在2014年宣布了熄燈的消息,但新劇團的演出卻轉(zhuǎn)往臺北戲棚繼續(xù)進行公演,并計劃擴展團務(wù),持續(xù)招收年輕新生一代的專業(yè)青年,活化京劇演員的新血。

小結(jié)

整體而言,臺灣的京劇演出雖然沒有經(jīng)過戲曲改革的途徑,但在觀念的發(fā)展中也頗受戲曲改革的影響。然而,在社會經(jīng)濟快速變遷下,臺灣京劇同樣面臨著演出與創(chuàng)作人才銳減、觀眾市場難以推展的困境。同時,臺灣京劇也在擔負傳承戲曲傳統(tǒng)與創(chuàng)作革新蛻變的走向中,不停地叩問著自身的意義與定位。

但臺灣的創(chuàng)作者多將京劇藝術(shù)的危機視為轉(zhuǎn)機,并且持續(xù)不斷透過多重、多元的探索、嘗試,為當代的京劇藝術(shù)找尋新的發(fā)展途徑,并努力不懈地培育觀眾市場,希望能夠保留這樣的傳統(tǒng)藝術(shù),并且可以重新成為民眾生活中的娛樂、甚至是品味與態(tài)度。從臺灣京劇團的創(chuàng)作中,我們可以看到當代戲曲的創(chuàng)作者在面對傳統(tǒng)與現(xiàn)代的沖擊時,是如何以奇幻筆法探究創(chuàng)作的本質(zhì),并于內(nèi)在時時刻刻提醒自己要以古典情致為底蘊。從傳統(tǒng)的鄉(xiāng)愁與蛻變中,我們企盼在這些團體的努力之下,可以為京劇藝術(shù)開創(chuàng)出新的盛世,并留下一種屬于這個時代的凝視。endprint