昆曲長空中的一群耀星

易凌啟

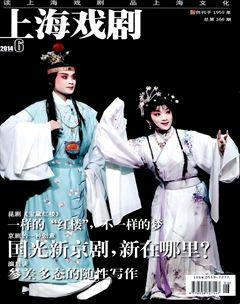

5月17日晚,“蘭馨輝耀一甲子——昆大班從藝60周年紀念系列活動”的首場演出在上海天蟾逸夫舞臺舉行。30多位昆大班成員從全國乃至世界各地趕來聚到一起,共同重溫這個屬于他們的紀念日。那天的舞臺上,人們看到了詼諧幽默的劉異龍、灑脫大氣的蔡正仁、老當益壯的張銘榮、風流倜儻的岳美緹、千嬌百媚的張洵澎、凌厲爽脆的王芝泉、多姿多彩的梁谷音、恢弘大氣的方洋……這些上昆的“老熊貓”們個個風華絕代,引來掌聲無數。然而除了他們,昆大班里還有著許多張熟悉而陌生的面孔,他們亦是那日的主角。

華文漪的名字總能引出一聲唏噓。在年青人心中,她是一個傳說,偶爾的一次《販馬記·寫狀》令人拜倒;在年長的人心中,她是一段回憶,一出“華岳版”《墻頭馬上》一等就是18年。這次從美國趕回上海的華文漪能夠見到很多老同學特別高興,“特別是北昆的董瑤琴等,都已有近20年沒有見面,這次重逢特別開心。”其實長期在美國的華文漪也沒完全離開過昆曲,她曾在加州洛杉磯成立“華文漪昆曲研究學社”,在美國各大院校教昆曲,唱過《販馬記》,演過《牡丹亭》,還邀請過蔡正仁、梁谷音赴美講學。如今,華文漪還時常回國,參加上海戲曲學校的教學工作。

顧兆琳雖然不常登臺,但熟悉昆曲的人對他一定不會陌生。顧兆琳當年是昆大班小生組的學生,后來不僅成為了著名的昆曲音樂人,也投身戲曲教育,擔任了多年的上海戲曲學校副校長,致力于昆二、三、四、五班等昆曲傳人的教育培養。顧兆琳認為昆大班其實不僅在表演藝術,在各個領域都是全面開花,“我們昆大班當時接受的教育是非常全面的,在入校第一年就成立了小小樂隊,劉異龍、顧兆琪、蔡正仁,我還有其他幾個同學,都會吹笛子、拉二胡、彈琴,擺弄各種樂器。我們當時還有畫畫寫字小組,所以你看岳美緹、計鎮華他們寫字畫畫都很好。我們中也有當導演的,所以說成材率高,不僅是指昆曲表演藝術這一個領域。”從廣義上講,昆大班除了這批學習表演的學生外,還包括一個音樂班。顧兆琳的哥哥顧兆琪便是其中一員。他是上海昆劇團首席笛師,也是俞振飛的御用笛師,被葉劍英譽為“仙笛”。顧兆琪2007年不幸病逝。蔡正仁一次唱起《長生殿·聞鈴》的那段【武陵花】時,不禁潸然淚下。他想那位老同學了。

昆大班的影響不止于昆曲、不止于上海,楊春霞成為了著名的京劇旦角演員。陸永昌來到了蘇州,培養出的學生袁國良又回到了上海昆劇團。周雪雯1959年就開始擔任朱傳茗的助教。其后她調往了浙江昆劇團,在那里長期擔任教學工作。她不但自己教學,還把學生推薦給別的老師。邢金沙曾提出要向她“拜師”,她覺得不妥,反而帶著邢金沙來找自己的老同學王芝泉。退休后,周雪雯“退而不休”,她在舟山越劇團、義烏婺劇團、浙江紹劇團等地方戲曲團教授身段。2000年后,她還常年去臺灣,為“臺灣”、“蘭庭”、“水磨曲集”等昆劇團和國光、復興京劇團輔導教學。

如今在演出市場風生水起的莊瑞云也是昆大班的一員。她坦言自己不是在舞臺上發光的人,但不想辜負老師的教誨。當年在上昆,她一直做著一些資料整理工作。當時沒有電腦,都是靠筆一字一句地記下來。其實在昆大班,像莊瑞云那樣甘于做配角,默默奉獻的人不在少數。沒有周啟明的“第一桿槍”,王芝泉的“盜仙草”也許不會如此精彩;舞臺監督鄭亞慶“攝像機”般的記憶力為劇目傳承做出了不少貢獻;甘明智、屠永亨投身昆曲教育,落紅不是無情物,化作春泥更護花……

正式演出的前一天,老同學們聚餐。席間,大家興起。在劉異龍的指揮下,幾十個70多歲的人一起合唱了同場曲“長刀大弓,坐擁江東”、《浣紗記·打圍》以及在校時常唱的《和平歌》。悠揚的曲聲引來了餐廳的服務員。她們無不驚嘆這群人為何個個都英俊貌美?為何個個都顧盼神飛?endprint