嬰幼兒靜脈輸液手指關節固定技巧的探討

袁榮

(貴州省黔東南州人民醫院外九科 貴州 黔東南州 556000)

靜脈輸液不僅僅作為臨床治療的一種手段,同時也是急救用藥的重要途徑,是當前醫學護士的基礎功。伴隨著醫院規模的逐漸擴大,兒科手術外科靜脈輸液室輸液量逐漸增多,兒童靜脈輸液速度逐漸加快,同時兒童靜脈輸液中常常出現針頭脫落和血管穿破等現象,嚴重影響著患兒的輸液質量[1]。我院通過對嬰幼兒靜脈輸液手指關節進行科學的固定,其應用效果顯著,現將有關資料報告如下:

1.資料和方法

1.1 一般資料 我院于2012年7月~2014年9月收治的200例手術外科嬰幼兒靜脈輸液患者,120例(60%)為男患兒,80例(40%)為女患兒;最大年齡為4 歲,最小年齡為0.1 歲,平均年齡為(2.1 0.5)歲。所有患者均采取手部靜脈輸液。將200例嬰幼兒靜脈輸液患兒隨機的分為對照組和觀察組,對照組和觀察組患兒各100例,兩組嬰幼兒的一般資料等情況進行比較,P >0.05,無統計學意義,有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組100例嬰幼兒靜脈輸液手指關節固定中,采取常規的固定方法,借助于廢棄的藥品盒子作為基礎的固定工具進行固定,并用膠布將小兒的手纏在紙板上。

1.2.2 觀察組100例嬰幼兒靜脈輸液中對傳統的固定方法進行改進,①患兒放治療臺上,取側坐位或正坐位,面向護士,家長抬住患兒靜脈穿刺上肢的前臂,并用力控制該上肢的擺動。②進針見回血后,首先用醫用膠布固定針柄,其次將頭皮針塑料管"U"字形盤曲,然后用醫用滴注敷貼固定針眼、針柄及頭皮針塑料管;再將紙盒的1/2 處對著腕關節掌側放置,長膠布固定掌指關節(大拇指除外);最后將繃帶放置于輸液管下段靠近過濾網處連同紙盒、前臂、輸液管一起固定。③囑家長將患兒抱起,勿碰撞穿刺部位,并控制好穿刺上肢的前臂,防止患兒另一只手將輸液針拔除。

1.3 觀察指標 重點統計分析患兒不同年齡階段的跑針率。

1.4 統計學方法 本組資料所有數據均采用統計學軟件SPSS18.0 進行統計學處理,計數資料用X2進行檢驗,P <0.05,有統計學意義。

2.結果

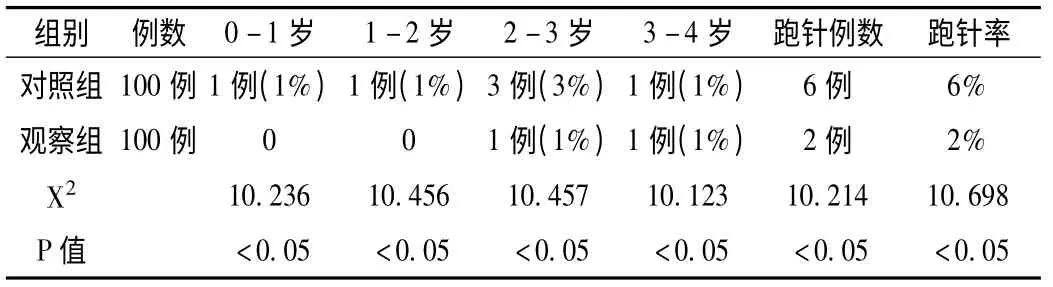

兩組嬰幼兒靜脈輸液跑針率比較如表1 所示,對照組嬰幼兒采取傳統固定方法,跑針率為6%,而觀察組患者采取改進后的固定方法,跑針率為2%,觀察組嬰幼兒靜脈輸液跑針率明顯低于對照組,兩組間進行比較,P <0.05,有統計學意義。同時對照組中女患兒的跑針率為2%,男患兒的跑針率為4%;觀察組中女患兒的跑針率為0,男患兒的跑針率為2%,男患兒的跑針率明顯高于女患兒,P <0.05,有統計學意義。

表1 兩組嬰幼兒靜脈出血手指關節固定后的跑針率比較

3.討論

近些年來,隨著兒科手術外科患兒的增多,靜脈輸液的患兒也就越來越多[2],同時靜脈輸液嬰幼兒由于有著較小的年齡,生理上處于好動時期,難以保證靜脈輸液的正常進行。同時靜脈輸液中常常出現跑針現象,嚴重影響著嬰幼兒的靜脈輸液的質量[3]。

我院研究分析嬰幼兒靜脈輸液手指關節固定技巧,本著提高靜脈輸液的成功率的目的,對嬰幼兒靜脈輸血手指指關節進行固定,當在手背正中間進行固定時,家長進行配合,并將小兒的肘關抓住,將小兒的四個指頭在手掌中握住,并用大拇指將小兒食指的指關節壓住,將患兒的大拇指放在外面,并用膠帶將剩下的四個指頭第一關節處將膠帶纏上。在手腕部位進行穿刺時,就要保證有著相對較長的固定紙板,并保證患兒手后部長出穿刺部位5cm。對比分析兩組患者的跑針率。研究結果表明,對照組嬰幼兒采取傳統固定方法,跑針率為6%,而觀察組患者采取改進后的固定方法,跑針率為2%,觀察組嬰幼兒靜脈輸液跑針率明顯低于對照組,兩組間進行比較,P <0.05,有統計學意義。同時對照組中女患兒的跑針率為2%,男患兒的跑針率為4%;觀察組中女患兒的跑針率為0,男患兒的跑針率為2%,男患兒的跑針率明顯高于女患兒,P <0.05,有統計學意義。本研究研究時,通過結合自身的工作經驗和我院的實際情況,研究中存在的不足之處,還望更多相關研究人員給予指正。

綜上所述,嬰幼兒靜脈輸液手指關節固定中,保持嬰幼兒指頭外露,并將嬰幼兒的關節固定,可以有效降低靜脈輸液跑針率,并避免忙了患兒反復穿刺產生的痛苦,這種科學簡單的手指關節固定技巧值得臨床推廣應用。

[1] 鄒萍.小兒手部靜脈輸液夾板固定方法的應用比較[J].醫學信息,2013,(28):607 -607,608.

[2] 陳利屏,陳芳.一次性壓舌板在手指靜脈輸液中的應用[J].中國中醫藥咨訊,2011,03(20):524.

[3] 覃靜霞,房民潔.自制小兒輸液固定手板的應用[J].護士進修雜志,2013,28(6):489.