阜新:“四個結合”構建社會扶貧新格局

劉立濤

2001年,國務院確定遼寧省阜新市為全國第一個資源枯竭型城市經濟轉型試點市。2013年,國務院扶貧開發領導小組確定阜新市為全國3個“扶貧改革試驗區”之一。近年來,按照國家和省關于新階段扶貧開發工作的總體部署,阜新市堅持 “四個結合”,形成了黨委和政府引導、扶貧部門統籌協調、群團組織各盡其能、對口定點幫扶帶動、扶貧對象主體作用突顯的社會扶貧工作新格局。

政府引導與社會參與結合

建立部門包鄉帶村扶貧責任制。阜新市堅持實行市級領導聯系貧困鄉鎮、部門包鄉帶村、科級以上干部包戶制度,不脫貧不脫鉤,不致富不脫鉤,一包到底。幾年來,駐阜中省直單位、武警部隊及市直黨政機關、企事業單位等148個部門,累計幫助所幫扶鄉村發展各類種養業項目900多項,協調資金及捐贈款物1.5億元;市直1.18萬名科級以上干部共幫扶農村貧困戶2.89萬戶,協調資金及捐贈款物1.92億元。

創新開展“集團幫村”工程。2011年,阜新市在多年實施部門包鄉帶村扶貧工作的基礎上,創新開展了以市級主要領導所在部門為牽頭單位,組建10個幫扶集團,由相應市級領導親自掛帥,每個幫扶集團對口幫扶1個重點貧困村的“集團幫村”工程,并納入各部門年度目標管理考評體系,得到國務院扶貧辦認可。自此,阜新的社會扶貧工作實現由“單兵作戰”向“集團幫扶”的轉變。在為期兩年的幫扶中,10個項目村平均每村投入幫扶資金700余萬元。

積極開展勞務扶貧。阜新市將貧困鄉村勞務輸出作為全市社會扶貧工作的重中之重,建立了完善的扶貧培訓體系,設立市級以上扶貧培訓基地20個,開設培訓科目50多項,全市累計輸出農村貧困勞動力32.5萬人次,年人均收入增加萬余元。勞務輸出已經成為貧困農戶擺脫貧困的重要途徑。

持續推進科技扶貧。與遼寧省農科院合作開展科技扶貧工程,多年來,阜新以設施農業、特色種植業、林果業、畜牧業為重點的現代農業發展步伐不斷加快,農業科技貢獻率不斷提高。全市花生種植面積達271.2萬畝,位居全省第一、全國第三;阜蒙、彰武兩個省扶貧開發工作重點縣成為全國商品糧重要基地和生豬調出大縣。貧困農民學科技、用科技、依靠科技脫貧致富的能力不斷增強。

內挖潛力與外借助力結合

廣泛動員自身社會力量參與。2009年,阜新在全省率先成立了市級扶貧開發協會,幾年來,扶貧協會動員120多家會員單位投身教育、文化、衛生等社會扶貧事業,累計捐資捐物達4500多萬元。2011年,阜新市被國家民政部評為“全國十大慈善城市”之一。

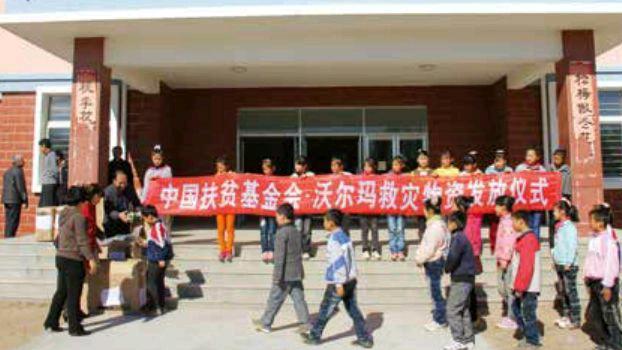

爭取國內國際社會力量支持。如中國扶貧基金會投入信貸扶貧資金2.26億元,及7批次價值1100多萬元的捐贈物資,使阜新2.7萬戶貧困家庭受益;在中國扶貧開發協會的支持下,阜新選派30名優秀大學生村官參加全國創業培訓;中華慈善總會先后援助阜新開展了“慈善情暖萬家”、“健康快車”、“中華飲水工程”、“慈善建房”等10 多個救助項目;韓國社會團體對阜新77名患病兒童免費實施了手術。

爭取省級層面社會力量支持。力爭48家省直單位定點扶貧阜蒙縣、彰武縣和清河門區,平均每年可為阜新協調解決幫扶資金1.5億元,實施幫扶項目近百項;爭取7家省直單位積極幫助阜新推進煤化工、氟化工、液壓件、林產品、皮革制品5個重點產業集群建設,7家銀行機構累計向阜新投放增量貸款75.8億元。

爭取沈陽對口幫扶阜新。2001年沈陽開始對口幫扶阜新,13年來累計幫扶資金近億元、物資6800萬元,援助城鄉貧困群眾36.3萬戶,兩市先后七批共選派128名干部進行掛職交流。2012年,沈陽對阜新的援助金額提升到了1200萬元,并列支50%作為扶貧開發專項資金。2013年8月,兩市共同確立了按照同城化的模式,將沈阜一體化發展納入到沈陽經濟區總體發展戰略。

企業帶動與產業發展結合

加快引進培育龍頭企業。先后引進和培育河南雙匯、江蘇雨潤、山東六合、內蒙伊利等130個有品牌、有實力、有市場的龍頭企業。全市涉農產品深加工企業超過1400家,龍頭企業實現主營業務收入110.5億元,年均增長30%以上,形成了生豬、乳業、花生等16個農業產業化鏈條,安置就業2.5萬人,帶動30.6萬農戶從事農產品基地建設,成為阜新市工業三大支柱之一。

大力扶持扶貧龍頭企業。堅持“扶持龍頭企業,就是扶持農業,扶持農民”的原則,加大對扶貧龍頭企業的扶持力度,對35家省級以上扶貧龍頭企業在資金和政策上給予重點傾斜,安排龍頭企業貸款貼息資金1400多萬元,爭取扶貧貼息貸款1.28億元。

在企業與農戶對接上下功夫。阜新市堅持按照“五化、三有”(規模化、標準化、良種化、生態化、品牌化和有龍頭、有專業合作組織、有社會化服務體系)的要求,積極引導龍頭企業把農業產業化基地建設當作企業的“第一原料生產車間”,與貧困農戶結成利益共同體,形成“企業(公司)+基地+農戶”、“公司+合作社+基地”的產業化扶貧模式,實現了龍頭企業與貧困農戶的雙贏。

主體意愿與基層組織引領結合

切實發揮扶貧開發對象的主體作用。在實施社會扶貧項目過程中,扶貧對象積極投工投勞,多方籌集資金擴大生產規模,市場意識、開放意識和競爭意識明顯增強,農村“能人”帶動脫貧效應日益突顯。目前,阜新全市已形成一支16000多人的專業農產品經紀人隊伍,活躍在城鄉開展農產品流通工作,在引領貧困群眾脫貧致富中發揮了重要作用,初步建立了“能人”帶動扶貧新模式。

不斷增強基層黨組織引領帶動能力。工作中,阜新市注重發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用,把扶貧開發與基層組織建設有機結合起來,按照“五個好”的要求,選好配強貧困村領導班子,并結合“包鄉帶村扶貧”和“集團幫村”工程的實施,不斷加大“后進村”、“薄弱村”黨組織的建設力度,引導其積極探索發展壯大集體經濟的有效途徑,拓寬群眾增收致富渠道。同時,鼓勵和選派思想好、作風正、能力強、愿意為群眾服務的優秀年輕干部、退伍軍人、高校畢業生到貧困村工作,確保社會扶貧工作事事有人落實。endprint