老先生都走了,中國動畫還沒做起來

葛江濤

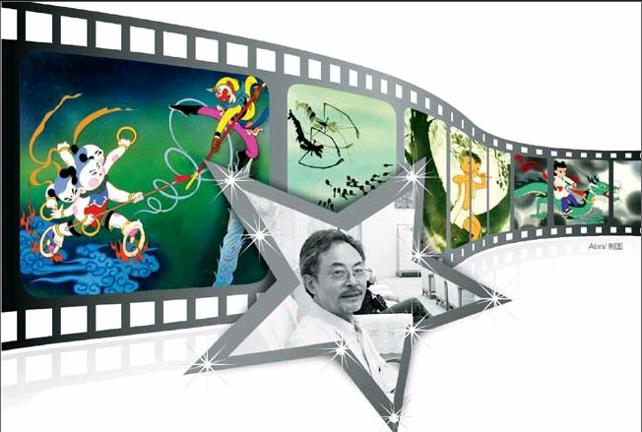

直到馬克宣去世的消息傳出,他和《小蝌蚪找媽媽》《哪吒鬧海》《大鬧天宮》《天書奇譚》《三個和尚》等動畫片的關(guān)系才被公眾關(guān)注。

很多人感慨,“他帶走了我們的童年”。

雖然式微,但中國本土動畫在世界動畫界曾有著鮮明特色,獨樹一幟,最有名的就是脫胎于國畫的水墨動畫。

中國動畫的第一代大家,是被稱為“阿達先生”的徐景達等,中生代即為馬克宣這一輩。馬克宣先在上海美術(shù)電影制片廠工作,后于吉林藝術(shù)學(xué)院、北京大學(xué)執(zhí)教。

在生命的最后日子里,馬克宣一直希望用人才培育扭轉(zhuǎn)中國動畫的頹勢,“他非常重視教育,他知道要做出有創(chuàng)意的片子,首先是人才的培養(yǎng)。”知名動畫導(dǎo)演王柏榮曾在上世紀80年代擔(dān)任上海美術(shù)電影制片廠副廠長,與馬克宣共事多年。

中國本土動畫始于1925年的廣告片《舒振東華文打字機》,1941年極富民族特色的《鐵扇公主》橫空出世。傳統(tǒng)之路走到上世紀八九十年代,幾乎煙消云散,至今仍未真正復(fù)興。

老先生們的那些榮光,只能待后人去擦亮。

不斷創(chuàng)新的歲月

馬克宣1959年9月進入上海美術(shù)電影制片廠(以下簡稱美影廠)。而將水墨畫引入動畫,源自老動畫家錢家駿執(zhí)導(dǎo)的《烏鴉為什么是黑的》。

這部片子在國際上獲獎,卻被認為是蘇聯(lián)作品。當(dāng)時的美影廠廠長特偉感觸頗深。到1957年開始創(chuàng)作動畫片《驕傲的將軍》時,特偉提出了一個口號:“敲喜劇電影之窗,走民族風(fēng)格之路。”

特偉原名盛松,上世紀30年代曾在上海專門從事國際時事漫畫創(chuàng)作。他被稱為中國動畫學(xué)派的創(chuàng)始人。

馬克宣后來曾說,這個口號“為中國動畫的發(fā)展指出了一個明確的方向”。

《驕傲的將軍》在國際上再受好評,美影廠順勢上馬《大鬧天宮》。馬克宣正好趕上《大鬧天宮》下集的制作。

上述作品的成功,又大大激勵了特偉,彼時徐景達也提出引進水墨畫的想法,由此開始實踐。

“阿達先生”原籍江蘇昆山,生在上海市一個銀行家家庭,從小就能接觸美國動畫電影。他曾回憶,“在很小的時候,我看了美國動畫片《白雪公主》,印象之深,超過一切,我被這優(yōu)美動人的故事吸引,被神奇美麗的畫面陶醉,日思夜想,恨不能立即弄清其中的奧秘。以后,凡是有這方面的書籍和畫冊,我都拼命地看。”

而在動畫領(lǐng)域,徐景達是一個學(xué)貫中西的人。他熟悉迪士尼的氣質(zhì),積極將之與中國動畫融合。

“對于水墨動畫,現(xiàn)在一些人可能有誤解,認為主要是靠拍攝,我認為這個看法是片面的。水墨動畫是在動畫里面采取的新畫法,并采用攝影的重復(fù)拍攝手法加以表現(xiàn)。它主要還是動畫里的新辦法,攝影只是手段之一,連畫法也是不一樣的。”后來馬克宣曾解釋說。

最初的試驗選擇了齊白石畫風(fēng)的蝌蚪、青蛙、小雞等,在此基礎(chǔ)上正式創(chuàng)作了《小蝌蚪找媽媽》,也就是中國第一部完整的水墨動畫短片。

《小蝌蚪找媽媽》誕生時,馬克宣的身份是原畫師助手,阿達先生就是原畫師之一。

幾十年后馬克宣回憶起那個“不停地在創(chuàng)新、創(chuàng)造”的歲月時說:“表面上看起來,中國動畫太老了,日本動畫是最新的、最好的,這種觀念實際上很片面。以前我們中國動畫在發(fā)展階段,不斷探索的精神、不斷創(chuàng)新的精神、不斷自覺地突破自己、不斷給自己提出新的要求,這種精神是很重要的。”

上海美術(shù)電影制片廠副廠長朱毓平告訴本刊記者,中國本土動畫在早期都是在走民族化道路的思想指導(dǎo)下演進的:水墨動畫,再到剪紙動畫,后來是立體的紙偶片。

王柏榮則稱馬克宣是中生代動畫導(dǎo)演中的“杰出人才”,“他開始是學(xué)美術(shù)的,后來進入動畫片、剪紙片領(lǐng)域,都作出了貢獻。”

《山水情》的絕唱

《小蝌蚪找媽媽》之后就是《牧笛》和《鹿鈴》。前者根據(jù)李可染的水墨畫風(fēng)創(chuàng)作,氣勢蔥郁凝重,與齊白石畫風(fēng)明顯不同。

特偉與李可染是好友,他在上海時是與張樂平、葉淺予和丁聰?shù)热她R名的美術(shù)界知名人士,自己也特別喜歡李可染的牛和山水,將其都呈現(xiàn)于《牧笛》。

隨后是《三個和尚》《哪吒鬧海》等馬克宣擔(dān)任首席或主要動畫設(shè)計、美術(shù)設(shè)計的傳世作品。

朱毓平回憶,1979年他與馬克宣一起參與《哪吒鬧海》的制作,這位師長對年輕人和藹可親,“做事情則特別認真”。

作為一部傳統(tǒng)文化題材動畫,《哪吒鬧海》曾想用長沙馬王堆編鐘的聲音配樂,最后從北京科影廠借到了當(dāng)時唯一一次敲擊編鐘的錄音。

這件古典樂器敲擊的聲音果然余音繞梁,每次都能綿延超過3分鐘,最后用這些單音拼接成曲子。

為了錄制龍王躍入水池中的聲音,阿達先生帶人在夜里寂靜無聲時去游泳館。一個人先跳進池中,但聲音不夠震撼。最后阿達先生和另一人抱在一起跳水,才錄下了與龍王入水匹配的巨響。

從上世紀70年代末到80年代初,《哪吒鬧海》《天書奇譚》等輝煌作品其實也宣告了這一類動畫創(chuàng)作的終結(jié)。此后雖然有《三個和尚》《山水情》《漠風(fēng)》等極具探索性的作品,但中國動畫還是宿命般地走向了低潮。

如今說起這個轉(zhuǎn)折,難免讓人想起白衣哪吒在暗夜暴雨中拔劍自刎的一幕。

唯一的例外是被稱為中國水墨動畫登峰之作的《山水情》。

在2006年的法國昂西電影節(jié)上評選出世界百部經(jīng)典動畫片,中國唯一入選的就是這部創(chuàng)作于1988年的《山水情》。

《山水情》強調(diào)中國山水畫和人物畫中寫意的部分,飄逸、空靈。這個故事由王樹枕編劇,他也是《哪吒鬧海》《天書奇譚》的導(dǎo)演之一。

馬克宣稱《山水情》“飽含著人與人之間的情感、山水的情感、音樂與自然的情感,用濃濃的山水情來比喻師徒二人之間的情義,以源遠流長的山水情來比喻以音樂為紐帶的人的不了情。作為一部山水片,它的內(nèi)涵很豐富,也有很多新的探索和新的表達手法”。

但《山水情》也被稱為水墨動畫片的絕唱。此后中國動畫言必稱美日,輝煌時代的一些經(jīng)典作品,對于年輕一代創(chuàng)作者而言似乎已被埋進故紙堆。

中國本土動畫則離開了《大鬧天宮》《哪吒鬧海》等遵循的“全齡化”的定位與方向,走向低齡。

在王柏榮看來,改革開放后,“中國動畫出現(xiàn)過各種各樣的波動,他也能在這個波動中,一方面適應(yīng)其中的變化,另一方面積極尋找中國動畫走向輝煌的道路。”

但是,對于這些動畫大師來說,終究“沒片子可拍了”。馬克宣不得不出走吉林藝術(shù)學(xué)院動畫學(xué)院,由此與他鐘愛的動畫制作漸行漸遠。

中國動畫“不會滅亡”

北京大學(xué)金融信息化研究中心主任陳鐘向本刊記者回憶,2005年前后他擔(dān)任北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院院長時要創(chuàng)建數(shù)字藝術(shù)系,培養(yǎng)面向動畫產(chǎn)業(yè)的人才。

“馬老既有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗,又喜歡教學(xué),有教學(xué)的經(jīng)驗。”陳鐘說,那時馬克宣在吉林還擔(dān)任著學(xué)校的管理職務(wù)。他征求馬克宣的意見時強調(diào)專業(yè)初創(chuàng)時期、條件較為艱苦。馬克宣則回答,他寧愿到北大只做教師,“他說吸引他最重要的條件,是在北大的平臺上可以跟最優(yōu)秀的學(xué)生在一起。”

對于中國本土漫畫在上世紀八九十年代的潰不成軍,馬克宣于若干年后仍毫無怨尤:“中國動畫前途是光明的,但目前也有一些問題需要解決。主要就是市場的問題,面臨著如何形成一個產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)。”

在他看來,“市場需求是有,但市場并沒有建立起來。一個產(chǎn)業(yè)的形成并不是有一兩個小廠或小公司就行了的,必須有國家和政府的真正投入和支持,國家的動畫產(chǎn)業(yè)必須盡快建立起來。”

他說,“中國動畫一定會再度重振起來的,不會滅亡。”

但他于此之后最著名的作品不過是動畫短片《十二只蚊子和五個人》,在1992年中國上海國際電影節(jié)獲得教育片獎。

中國動畫學(xué)會副會長貢建英,上世紀90年代曾任上海美術(shù)電影制片廠策劃創(chuàng)作部主任。她告訴本刊記者,馬克宣為人謙虛低調(diào),“很有風(fēng)度”,但在業(yè)務(wù)方面卻非常堅持自己的想法。

后來馬克宣在中國動畫學(xué)會的一些獎項做評委,“不管是初評還是中評,不管被評作品長短,他都會認真把片子看完,從來都不會不屑一顧。”貢建英說,當(dāng)時從馬克宣在北大的住所到動畫學(xué)會所在地有十幾公里,“他總是最早到的兩三個評委之一。”

“不讓他做動畫,他會難過死的”

“他對中國動畫的核心問題,對中國動畫的理念理解得比較透徹。”王柏榮說,隨著電腦硬件和技術(shù)的進步,很多人認為二維創(chuàng)作已經(jīng)沒有前途,通過技術(shù)手段可以用三維創(chuàng)作取代。

“以馬克宣為代表的老一代人堅持認為,技術(shù)的進步也不能替代動畫的原創(chuàng)。”王柏榮解釋說,“全世界都是在二維的基礎(chǔ)上發(fā)展三維,三維只是技術(shù)手段的變化。馬克宣老師雖然堅持中國本土動畫,但也認為絕對不能走跟世界潮流相反的道路。”

有時,馬克宣也會在采訪中回憶過去,“那個時候中國動畫的造型和風(fēng)格都蘊含著中國人的審美,中國傳統(tǒng)文化的精髓。”

他不由得批評:“現(xiàn)在的動畫創(chuàng)作者一味模仿國外的東西,把自己民族的、傳統(tǒng)的東西給丟了。我認為,把別人身上好的東西吸取過來,融合自己本民族的傳統(tǒng),做出自己的特色才是正途。”

2010年2月4日13時45分,特偉在上海華東醫(yī)院逝世,享年95歲。

他在90歲的時候,仍然想在水墨動畫領(lǐng)域有進一步突破,“原來的水墨動畫片都是抒情的,特偉想在題材上有所突破,想做一個武松打虎的水墨動畫片。”貢建英回憶。

但當(dāng)時他已力所不能及,請貢建英找人幫忙。

貢建英找過幾位老先生,都沒有成功,“就算成功了,名利也很少或者幾乎沒有。”后來她找到馬克宣,后者立即答應(yīng)下來。

“很快他就組織學(xué)生設(shè)計了幾套方案。”貢建英說,馬克宣還趁著回上海探親,找人一起幫忙做這個片子。但這部寄托了諸多期望的動畫片終于未能完成。

阿達先生早在1987年去世,《哪吒鬧海》三位導(dǎo)演中的另一位王樹枕也已離世,只剩下80歲的“美猴王之父”嚴定憲。

王樹枕去世時不過60歲,阿達先生53歲。一則報道說:“他們都是在有著很多未來計劃的情況下辭世的。”

馬克宣的親友曾勸他回老家上海安度晚年,但他還是不忍舍棄手把手教學(xué)生做動畫的北大生活。

“他不太會照顧自己,又抽很多煙。但在談片子時很容易進入忘我的境地,可以不吃飯,也看不見周圍的事情。”貢建英說,“如果不讓他做動畫,他會難過死的。”