誰是最賺錢國產片

覃柳笛+王巨川

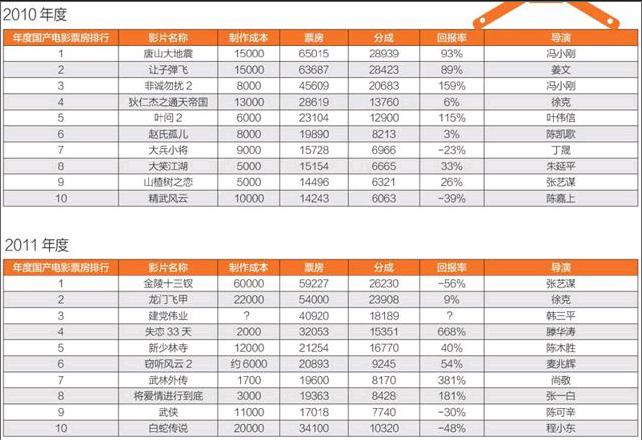

在過去的2014年里,中國電影總票房約296.4億元人民幣,不僅同比增長高達36.15%,國產片也以161億元人民幣票房再次壓倒進口片,占比54%。

從2010年中國電影總票房首次突破100億元人民幣算起,次年,中國還啟動了以“文化大繁榮、大發展”為目標的文化體制改革——中國電影走過了“心花怒放”的5年:總票房不僅以年均25%以上的速度增長,除2013年外,國產片還在大多數年頭壓倒進口片,為中國電影界“正名”。

當然,很多人也覺得這是“爛片橫飛”的5年——一部又一部高票房、高回報的國產電影令人眼花繚亂,但大多“只叫座不叫好”,就像著名導演李安所言:“這么大的市場只有賣座的電影,還沒產生真正的好片子。”一些高票房、高回報率影片,受到了黨報的公開批評。

從回報率——假如我們認為它是比票房更具“含金量”的數據——觀察中國電影,5年的變化明顯而快速。

在喜劇片、青春片風靡中國影壇的背后,統治中國影壇數年的“嚴肅大片”和數十年的動作、武俠片一再沉淪。事實上在最近3年里,除了《一九四二》其實沒有一部傳統意義上的大片。從回報率上看,也沒有一部能夠贏得市場的傳統動作-武俠片。

中國電影更加多元、更加娛樂,而從更深層次來考察這些變化,無疑,那是因為走進中國電影院里的觀眾不一樣了。

再見,名導和大片

在中國文化體制改革前夜,2010年誕生了“中國式災難大片”《唐山大地震》。

這部2010年中國電影票房冠軍,既是中國電影對“好萊塢題材”跟蹤模仿的集大成之作,也可以看作是馮小剛、張藝謀這一代導演統治中國電影票房的最后宣示——他們對歷史的追思、對人類命運等宏大命題的探索,很快就被徐崢、薛曉路、寧浩等新一代中青年導演那些“莫名其妙” “鬧鬧哄哄”的《泰囧》《北京遇上西雅圖》《心花路放》等替代。

從此以后,搞笑、輕松、小傷感、大團圓和校園青澀戀情,成為贏得中國票房的要素。

談到《唐山大地震》這部現象級影片,太合環球影業投資有限公司總經理張弛告訴《瞭望東方周刊》,當時《龍卷風》《泰坦尼克號》等進口優秀災難片已經在中國培養了大批影迷,國內空白亟待填補,觀眾翹首以待。

同時,《唐山大地震》的名團隊、大制作、大特效勾起了觀眾的觀影興趣。

其三,重大歷史題材和主旋律傾向受到主管部門和地方政府支持。

最后,花樣翻新的宣傳營銷噱頭為影片打出了知名度。

馮小剛的另一部作品《非誠勿擾2》還贏得了本年度最高的投資回報率:投資8000萬元,票房4.81億元,分成超過2億元,回報高達159%。

當然,如果從5年后的視角來看《非誠勿擾2》,它其實具有“指向標”的意義:除了中國電影市場的擴充和檔期安排,空前的宣發力度、境外風光、明星搭配等,都成為后來中小成本、高回報率影片的成功“鐵律”,“這些都是吸引觀眾走進影院的原因。”中國傳媒大學電影學博士生導師潘樺告訴本刊記者。

2011年最受關注的影片也是“傳統大片”——《金陵十三釵》。除了票房奪冠外,其回報率負數也是“亮點”。

事實上,根據《瞭望東方周刊》的數據統計,這一年制作成本過億元的影片回報率都不高。大制作電影傷了不少投資人的心,甚至可能真的如外界猜測的那樣,成為激化因素,導致張偉平、張藝謀“二張”的分手。

大制作時代,就要結束了。

沉淪的動作片

與名導演的大成本歷史片相比,從2010年開始的中國電影“新季”中,最失意者其實是動作片。2010年除了《葉問2》,其他都成績平平,甚至回報率為負數,已顯頹勢。

到2011年,動作片數量減少,成績也不容樂觀。雖然《新少林寺》達到40%的回報率,但從整體來看,當年動作武俠電影的表現在這5年中具有相當的代表性:藝術質量沒有明顯提高,創新不足,明星和噱頭成了前導宣傳的重點。

至于陳可辛《武俠》的“科學武俠”實驗,甚至出現“-30%”的回報率,進而以其極端的形式成為當前動作-武俠片的一種象征。后來的《一代宗師》,回報率也是負數,-7%。

魔幻片在2011年有兩部知名作品,一是巨力影視的《白蛇傳說》,二是光線傳媒的《畫壁》。這兩部魔幻片票房差距有1億元,而回報率均是倒掛。票房高的電影反而回報率低,證明了魔幻題材在當前中國電影市場號召力低迷。

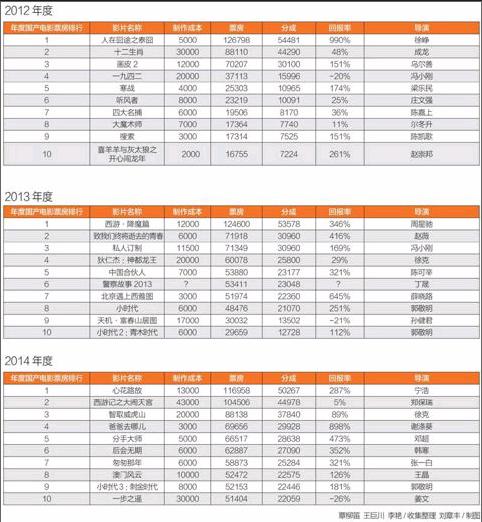

值得一提的是2013年的票房冠軍《西游降魔》,這部魔幻大片票房12.46億元,直逼此前一年《泰囧》創下的12.67億元票房紀錄。

但是從整體表現來看,這一年回報率排在前列的仍是幾部投資成本在3000萬元至8000萬元的中等成本電影,如《北京遇上西雅圖》《致青春》和《小時代》等。

雖然其后還有《一九四二》《十二生肖》《狄仁杰》《一代宗師》《大鬧天宮》這類超億元的“傳統大片”,但是除了馮小剛之外,名導們至今還未能依靠一部“大片”贏得足夠光彩的票房和回報率。

至于《一九四二》,回報率是-20%。

“神話”來了

2011年,隨著喜劇片成績斐然,上世紀90年代馮氏喜劇的一枝獨秀,此時已有展開的趨勢,新人新作開始涌現。

青春片也在這一年嶄露頭角。《失戀33天》以小搏大,爆紅的局面讓投資人看到討好“網生代”觀眾的巨大利益。

網絡小說《失戀33天》是資深制片人杜揚推薦給導演滕華濤的。她堅信“失戀”主題是一張萬能的通行證:網絡段子、青春煩惱、時尚生活等元素的疊加,既與現實有關,又不那么沉重痛苦,輕松活潑和心靈雞湯的混合,狠狠滿足了一下青年觀眾的胃口。

在審劇本時,杜揚會召集80后、90后一起討論。她發現,自己感動流淚的橋段,年輕人并不買賬,“年輕人并不接受我們那個時候的青春”。

不過到第二年,真正的“神話”出現了。

《泰囧》990%的回報率令所有人瞠目結舌。

在《泰囧》之前,中國電影的喜劇風格總體上局限于單部優秀作品和個別導演,比如馮小剛、寧浩、周星馳等人,其作品的喜劇風格有著鮮明的導演個人烙印,難以復制。

“我僅僅是拍了一部簡單的電影,一部正常的電影,也想得到一個正常的結果,而《泰囧》目前顯然不正常了。”導演兼主演徐崢自己也被觀眾的熱情嚇了一跳。

徐崢口中“正常的電影”,所指是一部“類型明確”的電影。“假如你告訴觀眾這是一部驚悚片,但是卻讓人在觀看過程中爆笑不已,那大概也十分 ‘不正常了。”

“‘正常的電影其實代表著一種態度,歷史片也好、喜劇片也罷,無論影片承載的意義厚重與否,導演只要用心地、按照一定類型規律講故事,才有將‘正常電影賣到‘不正常價錢的可能。”潘樺說。

張弛則認為:“在所有電影類型中,喜劇是最好看、最穩定的,但是喜劇也最難做、眾口難調。另外喜劇很大的問題是很難走出去,傳播到海外,比如《泰囧》。”

惡俗為什么贏

另一部同類電影是2014年的《分手大師》。該片導演鄧超與徐崢同為演員出身,同樣將喜劇片作為執導之路的第一站。

《分手大師》也以5000萬元成本、6億多元票房,高達473%的回報率成為又一現象級案例。

片中鄧超扮演的“分手大師”,因表演太過火、賣力“秀下限”、不加節制地使用惡趣味笑料,最終惹來惡評紛紜,知名作家陸天明痛批該片為“近30年來最惡俗的電影”。

但如此“惡俗”的電影,為何能與同期上映的好萊塢科幻大片《變形金剛4》一較高下,脫穎而出?

《分手大師》涉及300多處特效,請來了《雨果》《權力的游戲》等影視劇特效的制作公司PIXOMONDO。

劇組還遠赴非洲毛里求斯取景,并且成為首部進入鳥巢拍攝的電影。這些“硬件措施”保障了《分手大師》在影像上的質感。

自《泰囧》之后,喜劇導演增多,喜劇片與其他類型影片廣泛雜糅,喜劇演員也頻繁出現在各類影片中。喜劇風格開始在中國電影的生產中擴散開來,到處攻城略地。當然,這要到下一年度才能明顯表現出來。

與《泰囧》的新人新作高回報率相比,2012年一些知名導演的創作陷入瓶頸。寧浩的《黃金大劫案》雖未虧本,但口碑欠佳,馮小剛的《一九四二》則口碑和回報率都難稱理想。

越精準、越賺錢

到了2013年,中國電影市場的制作導向已經非常明顯。從票房三甲和回報率三甲不難看出,青春片(包括粉絲電影)、喜劇片已兩分天下,動作片則進一步呈現頹勢。

事實上,從5年的統計來看,2011年、2012年“傳統大片”用幾個帶負號的回報率進行了最后的掙扎。隨后資本堅決轉向,到2014年時,國產電影票房前十名已經為青春片、喜劇片所占領。

作為喜劇片的一個門類,杜揚認為,浪漫愛情喜劇一向不乏受眾,尤其像當年回報率最高的《北京遇上西雅圖》,無論是話題效應還是童話故事般的情節設置,都賺足了觀眾的眼球。

定位明確是一部電影走向成功的第一步。《北京遇上西雅圖》導演薛曉路是類型片理論的篤行者,她曾說過,“既然你做的是一個浪漫愛情輕喜劇,就必然參照既定的成熟套路,而且這個套路是有它的規律性可尋的,所以我的原則就是讓現實和類型規律相結合。”

回報率排在第二位的是趙薇導演處女作、又一部青春片《致我們終將逝去的青春》,后來者有《同桌的你》《匆匆那年》,無不獲得票房成功。

與《致青春》同屬校園愛情題材的電影《小時代》,6000萬元投資、近5億元票房,把初執導筒的郭敬明推向了輿論的風口浪尖。

討論的中心話題無非是:這樣一部極盡奢華,近似MV風格的電影,怎么會如此受歡迎?

潘樺認為,客觀地看,《小時代》稱得上一部成功運作的商業電影。首先,作家郭敬明轉型做電影導演,這本身就帶有一定的話題性,郭敬明和楊冪則將《小時代》貼上“粉絲電影”的標簽。

另一部類似影片是2014年韓寒的處女作《后會無期》。該片制片人方勵對本刊記者坦承,它從某一角度而言也可以說是粉絲電影,“票房有一半都來自他的粉絲,如果不是韓寒來導的話,這個劇情弱化的電影不可能在票房上這么成功”。

其實,“粉絲片”可以看作是青春片的“升華”:其精準營銷、定位清晰,就是18?25歲的青少年。因此,《小時代》無論是從故事內容還是形式包裝等都緊緊圍繞著目標受眾做文章。

2013年是青春片、愛情片的爆發年,這一潮流綿延到了2015年。“浪漫愛情喜劇這種類型影片在中國電影市場已經成為了主流類型。”這是張弛的感受。

在他看來,如果現代都市愛情片能承載一些中國現實話題,更容易覆蓋廣大觀眾群。

2014年實際上延續了2013年的總體創作趨勢和盈虧表現。青春片、喜劇片統治票房,綜藝電影異軍突起,但爭議很大、前景未知。動作片則拍得越來越像魔幻片,傳統動作片如《一個人的武林》《黃飛鴻之英雄有夢》都一敗涂地。

需要看到的是,2014年的回報率前5名,真正體現了5年來中國電影票房變化的結果:898%的《爸爸去哪兒》、554%的《同桌的你》、473%的《分手大師》、352%的《后會無期》、321%的《匆匆那年》。

如果從這些影片觀影群體的年齡來看,則更有意味——更年輕的觀眾,支撐著更高的投資回報。