醫學院校不同專業畢業生醫學人文素質調查分析*

彭安輝,胡洪瑞,劉 麗,趙小登**,朱培嘉***

(1.貴陽醫學院 運動與健康學院,貴州 貴陽 550004;2.貴陽醫學院 衛生統計學教研室,貴州 貴陽 550004)

醫學是研究人并服務于人的科學,它的本質屬性就包含著人文性。由于受傳統的生物醫學模式思維的影響,醫生在醫療活動中往往忽略了患者作為“人”的屬性,視病人為疾病的載體,醫患關系日益疏遠和緊張,甚至出現了患者或其家屬沖擊、打砸醫院,殺害醫務人員的惡性事件[1],促使人們對醫學目的進行重新審視與反思。醫學生肩負著未來保障人民生命健康的重任,提高其醫學人文素質,對他們將來的醫療能力和綜合素質的發展將產生極其重要的影響。本課題組以某醫學院校2013年畢業生為研究對象,通過對醫學專業與非醫學專業學生的人文素質比較,探討培養和塑造學生醫學人文相關理想信念的可循途徑。

1 對象和方法

1.1 調查對象

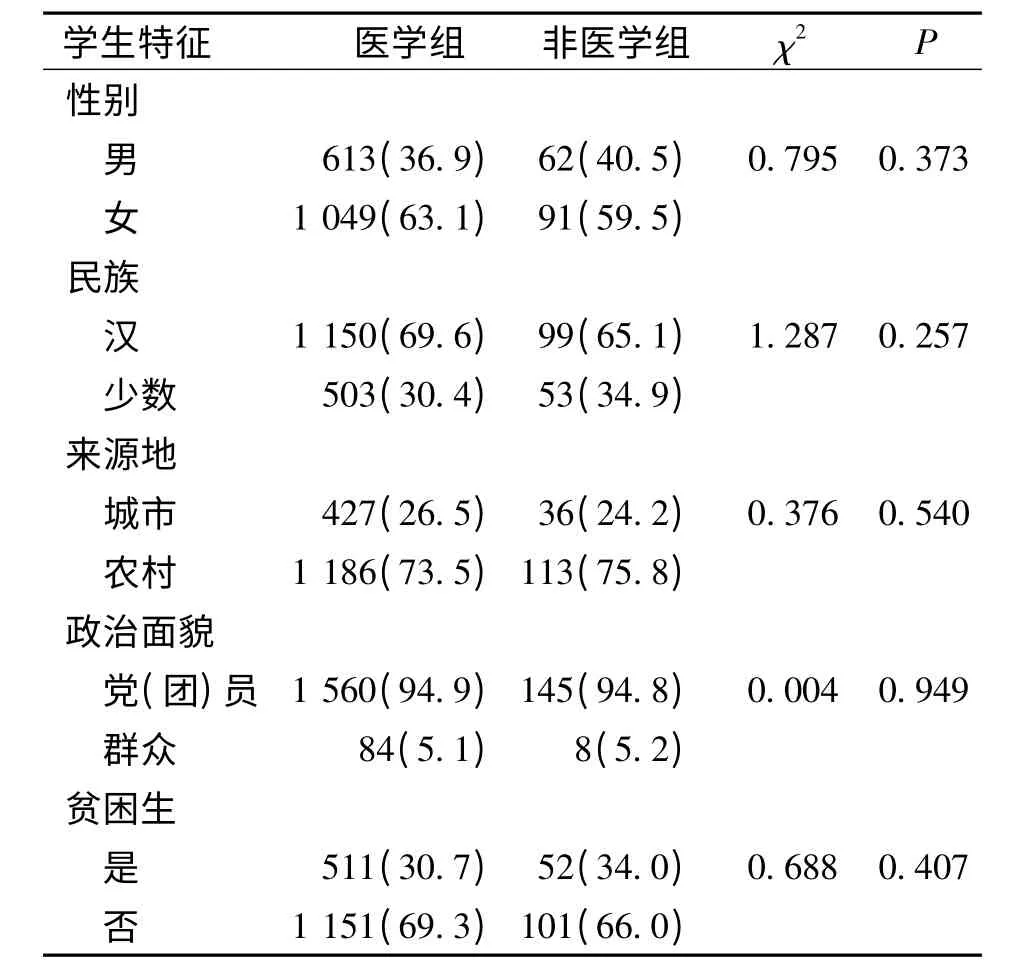

選擇某醫學院校2013 年各專業畢業生發放調查表1 950 份,回收1 901 份,回收率97.49%。剔除漏項較多或邏輯錯誤者后,最終獲得有效調查表1 815 份,有效率95.48%。調查學生涉及臨床醫學、神經精神、腫瘤學、眼耳鼻喉、兒科學、急救醫學、麻醉學、口腔醫學、法醫學、醫學生物技術、醫學影像學、醫學檢驗、預防醫學、婦幼衛生、護理學、生物醫學工程、藥學、藥物制劑、醫學心理學、醫學英語、醫事法律、藥品營銷及戶外體育等22 個專業,將醫學心理學、醫學英語、醫事法律、藥品營銷、戶外體育專業歸類為非醫學類專業組(簡稱非醫學組),其余專業歸類為醫學類專業組(簡稱醫學組),2 組學生分別為153 人(8.40%)和1 662 人(91.60%),見表1。

1.2 調查方法

根據研究目的自行設計調查表,內容包括一般情況(如性別、年齡、來源地等)、醫學人文知識、對學校開設的醫學人文課程的認識和評價、校園醫學人文氛圍和實踐比較等,調查表統一發放,學生填完后當場收回。

1.3 統計學方法

資料經統一編碼后使用Epidate3.1 軟件建立數據庫,由2 人2 次平行錄入,在對數據進行邏輯查錯及整理后,形成最終分析數據庫;數據分析應用SPSS 13.0 統計軟件包,使用頻數、率、構成比等指標進行資料的一般性統計描述,采用χ2檢驗進行2 組或多組資料比較,檢驗水準取α=0.05。

2 結果

2.1 學生一般情況

基本人口社會學特征比較,醫學組與非醫學組的性別、民族、來源地、政治面貌、貧困生等特征構成,差異均無統計學意義(P >0.05),提示2 組畢業生的基本人口社會學特征上具有可比性,均衡性較好。見表1。

表1 醫學組和非醫學組學生的一般情況比較(n,%)Tab.1 Comparison of general condition of students in medical group and non-medical group

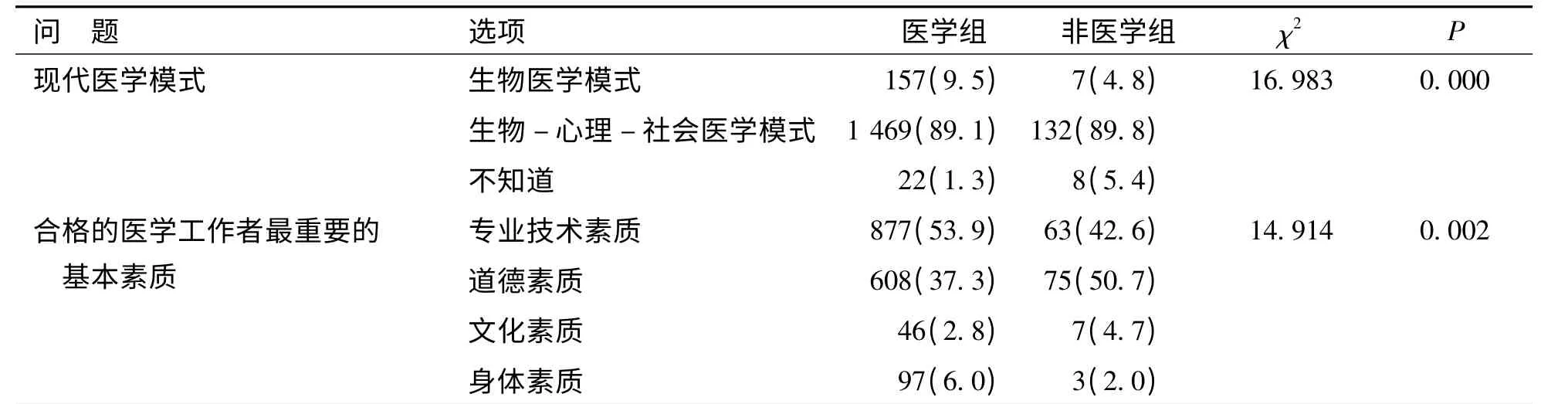

2.2 對醫學人文課程模式認識

在被問及“你認為現代醫學模式是指什么?”時,兩組學生回答排在首位的都是“生物-心理-社會醫學模式”,非醫學組學生“不知道”的比例高于醫學組,醫學組學生“生物醫學模式”回答比例高于非醫學組,差異有統計學意義(P <0.01)。見表2。

2.3 對開設的醫學人文課程的認識和評價

談到“醫學人文課程開設”的必要性時,兩組學生之間認為“有必要”的比例差異有統計學意義(χ2=6.637,P=0.010),醫學組學生(1 360/1 645,82.7%)明顯高于非醫學組(109/147,74.1%);對開設醫學人文課程的評價醫學組學生滿意率達(1 024/1 658,61.8%)高于非醫學組(77/149,51.7%),差異有統計學意義(χ2=5.839,P=0.016)。

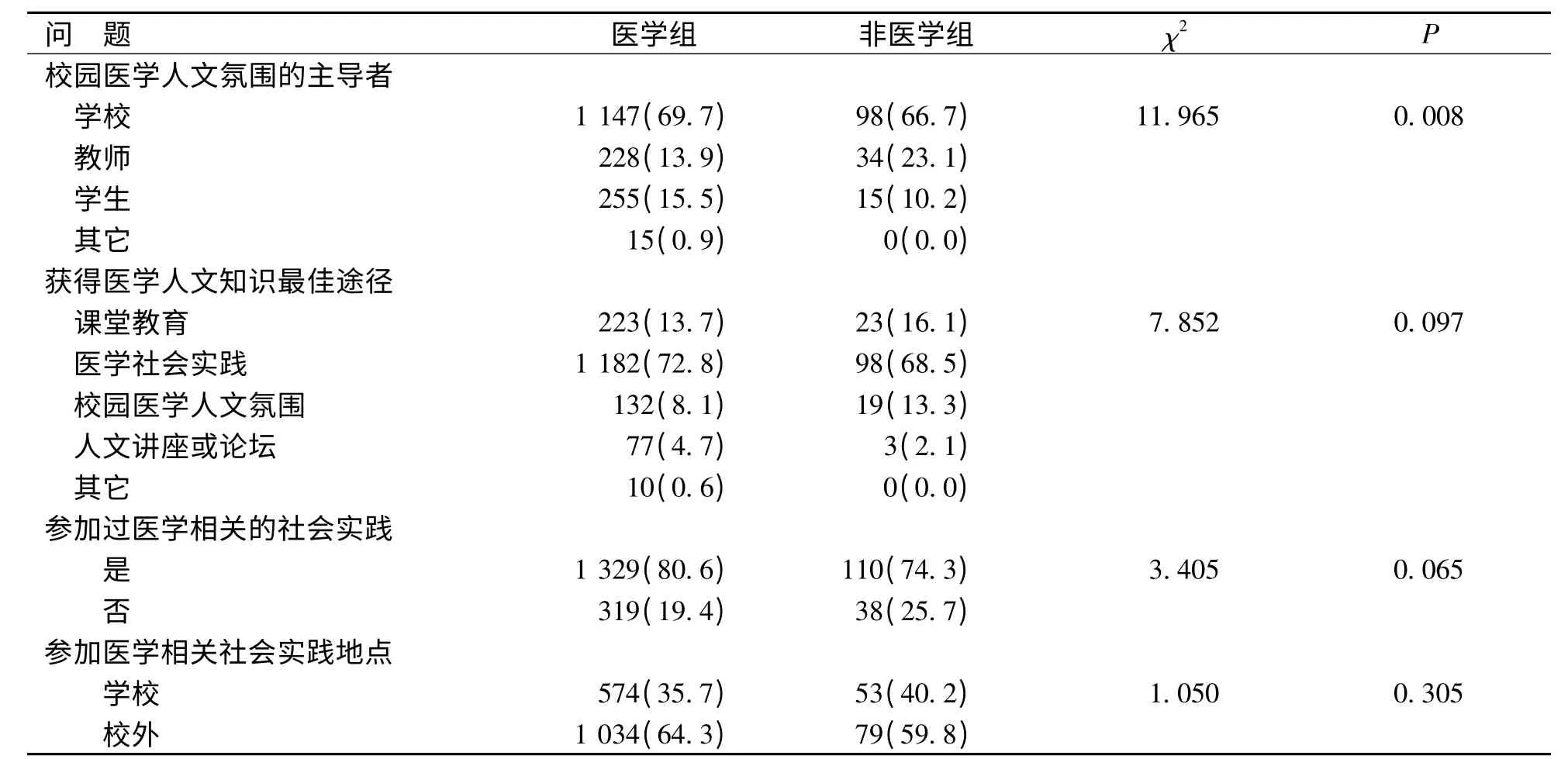

2.4 校園醫學人文氛圍和實踐比較

在“構建和營造校園醫學人文氛圍的主導者”回答上,兩組學生均把“學校”和“其它”排在首位和末位,兩組學生對“獲得醫學人文知識最佳的學習途徑”上的認同、“是否參加過醫學相關社會實踐”和具體“醫學相關社會實踐地點”回答的構成上差異均無統計學意義(P >0.05)。見表3。

3 討論

醫學模式是人類在與疾病抗爭和認識自身生命過程的實踐中得出的對醫學本質的概括,不同的醫學模式反映著不同歷史階段醫學發展的特征、水平和目標,現代醫學模式隨著社會發展和醫學研究的深入,由生物醫學模式轉變為生物—心理—社會醫學模式[2]。本次調查結果顯示,在回答“現代醫學模式是指什么”時,醫學專業學生認為現代醫學模式仍舊是“生物醫學模式”的比例高于非醫學專業學生,而非醫學專業學生回答“不知道”的比例則高于醫學專業學生,提示醫學專業背景的學生不能正確認識現代醫學模式的轉變,這將導致他們今后的臨床診療水平和視野仍停留在疾病和患者的自然屬性,而不是關注于患者的社會屬性和心理特征,從而無法準確診療患者。研究還表明即使在醫學專科院校學習的非醫學專業學生對現代醫學模式也表現出了一定的“無知”。此外,53.9%的醫學專業學生認為醫學工作者最重要的基本素質是“專業技術素質”,一半以上的非醫學專業學生則認為是“道德素質”,這種觀點的差異再次體現出在傳統學科范式影響下,醫學教育過分強調醫學技術類的知識傳授,而社會人文因素對健康與疾病的影響未能受到應有重視。

表2 學生對醫學人文課程模式的認識(n,%)Tab.2 Cognition of students to medical humanities course pattern

表3 學生對醫學人文課程的認識和評價(n,%)Tab.3 Cognition and evaluation of students to medical humanities courses

在醫學生中開設人文社科課程,目的是提高醫學生的人文素質和培養醫學人文精神。本次調查結果顯示,醫學專業學生對目前學校開設的醫學人文課程評價較高,認為“有必要”的比例明顯高于非醫學組,同時對學校開設醫學人文課程的評價也好于非醫學專業學生,這提示醫科院校目前開設的醫學人文課程基本滿足了醫學專業背景學生的主觀需要,但作為單科性醫學院校在向綜合性醫科大學轉變過程,如何讓所有學生(尤其是非醫學專業學生)在有限的教育時空中更全面地了解醫學學科群的概貌,建立正確的醫學整體觀,醫學人文學科的建設和研究顯得尤為重要[3]。醫學人文學科建設和研究,究其根本就是對學生進行醫學人文素質教育,引導他們如何做人,培養其具有高尚的道德情操、創造性思維能力和多維知識視野。然而,學生的醫學人文素質的提高,需要相當長的時間才能出成效。因此,作為一項長期艱巨的任務,醫學人文科學在醫學中的作用必將從更高的層次、更廣的范圍重新得到確立和重視[4]。

國際醫學教育專門委員會制定了醫學教育的國際標準[5],提出醫學院校以文化素質教育為核心的人才培養模式,本質上就是通過人文素質教育的多樣化途徑,推動醫學模式觀念和實踐的轉變,達到國際醫學教育的基本標準。文化素質的培養和提高主要取決于個人自身的努力和環境的熏陶,因此良好的校園人文環境對于培養創造性醫學人才具有潛移默化的作用[6],學生生活在其中,耳濡目染,他們的人生追求、價值取向和思想品格不知不覺地在提高。學校應成為營造濃厚醫學人文氛圍的主導者,兩組學生中均70%的同學把“學校”作為“構建和營造校園醫學人文氛圍的主導者”。與此同時,醫學人文素質教育必須通過實踐活動,才能幫助學生將人文素質理念內化為醫德認知,外化為符合醫德規范的行為與習慣[7]。本調查“獲得醫學人文知識最佳的學習途徑”的結果也支持這一觀點,以校外(非學校)實踐居多,這也為醫學院校的學生工作和人文素質教師提出更高的要求,加強與社會的溝通,為學生社會實踐和人文素質的提高拓寬通道是學校和教師的職責。

[1]佟春光,張斌.論醫患之間的信任[J].醫學與哲學:人文社會醫學版,2007(5):34-36.

[2]宋強玲,零東智,駱洋,等.現代醫學模式下形勢政策課與學生思想政治素質的培養[J].遼寧醫學院學報:社會科學版,2013(3):26-31.

[3]紀武昌,楊金花.單科性醫學院校人文素質教育現狀及對策[J].廣西教育,2011(33):68-69.

[4]王茜,徐靖.高等醫藥院校醫學人文社會科學研究存在的問題及對策[J].中華醫學教育探索雜志,2012(5):466-468.

[5]武玉梅.醫學人文—醫學生創新培養模式的標志成果[J].山西師范大學學報:自然科學版,2008(S1):135-137.

[6]賀蘭英.醫學生醫學人文精神認知調查研究[J].衛生軟科學,2012(1):30-33.

[7]許俊卿,詹健銓,黎琳.中國大陸、香港、臺灣三地人文教育的比較及其啟示[J].醫學教育探索,2008(6):651-653.