中印大中型城市城鎮用地擴展模式分析

閔稀碧

摘要 采用分形理論來識別中印大中型城市城鎮用地的2種擴展模式,結果表明中國大中型城市在近一階段以邊緣式擴展為主的城市增多,而印度大中型城市在近一階段以邊緣式擴展為主的城市減少;中國城市形態在近一階段向著更為不規則不緊湊的方向發展,而印度城市在近一階段向更好的趨勢發展。

關鍵詞 中國;印度;城鎮用地擴展模式;分形理論

中圖分類號 S29 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2015)19-291-04

1 分形理論在城鎮用地擴展模式分析中的應用

關于城鎮用地的擴展模式,Wilson E H et al.[1]首次將它分為3種類型:填充式(Infilling)、邊緣式(Edge-expansion)和飛地式(Outlying)。劉小平等提出了一種新的景觀指數(Landscape expansion index)[2],結果表明該指數能夠很好地識別城鎮用地的這3種擴展模式。劉紀遠等采用凸殼方法識別出城鎮用地擴展的2種類型(填充類型和延伸類型)[3]。筆者采用分形理論來識別中印大中型城市城鎮用地的2種擴展模式,即邊緣式擴展和填充式擴展。

分形理論屬于復雜性科學,是美國數學家Mandelbrot于1967年在《科學》雜志上提出的概念[4],在解釋自然界中不規則、不穩定和具有高度復雜結構的現象方面有顯著效果,近年來已被廣泛應用在生態學空間格局分析中。分形理論目前已經發展了各種維數,筆者采用面積加權平均斑塊分維數(AWMPFD)來反映中印大中型城市城鎮用地的形態特征,并通過它的變化來描述城鎮用地的擴展模式。AWMPFD的值為1~2,AWMPFD值越大表示城市城鎮用地的形態越復雜,邊界越不規則。在假定城市面積隨時間不斷增加的前提下,如果城市形態不規則的程度值增加,則說明在這一時期城市地域以外部擴展為主;如果城市形態的不規則程度值下降,則說明城市地域面積的增加是以建成區邊緣間的填充為主;如果城市形態的不規則程度值不變,則說明城市進入相對穩定的發展階段[5-6]。如果AWMPFD值增加,城市形態不規則的程度值增加,說明在這一時期城市城鎮用地的擴展模式為邊緣式擴展為主;如果AWMPFD值減少,城市形態不規則的程度值下降,則說明在這一時期城市城鎮用地的擴展模式為填充式擴展為主;如果AWMPFD值沒有變化,說明邊緣式擴展和填充式擴展相對平衡。

2 中國大中型城市城鎮用地擴展模式分析

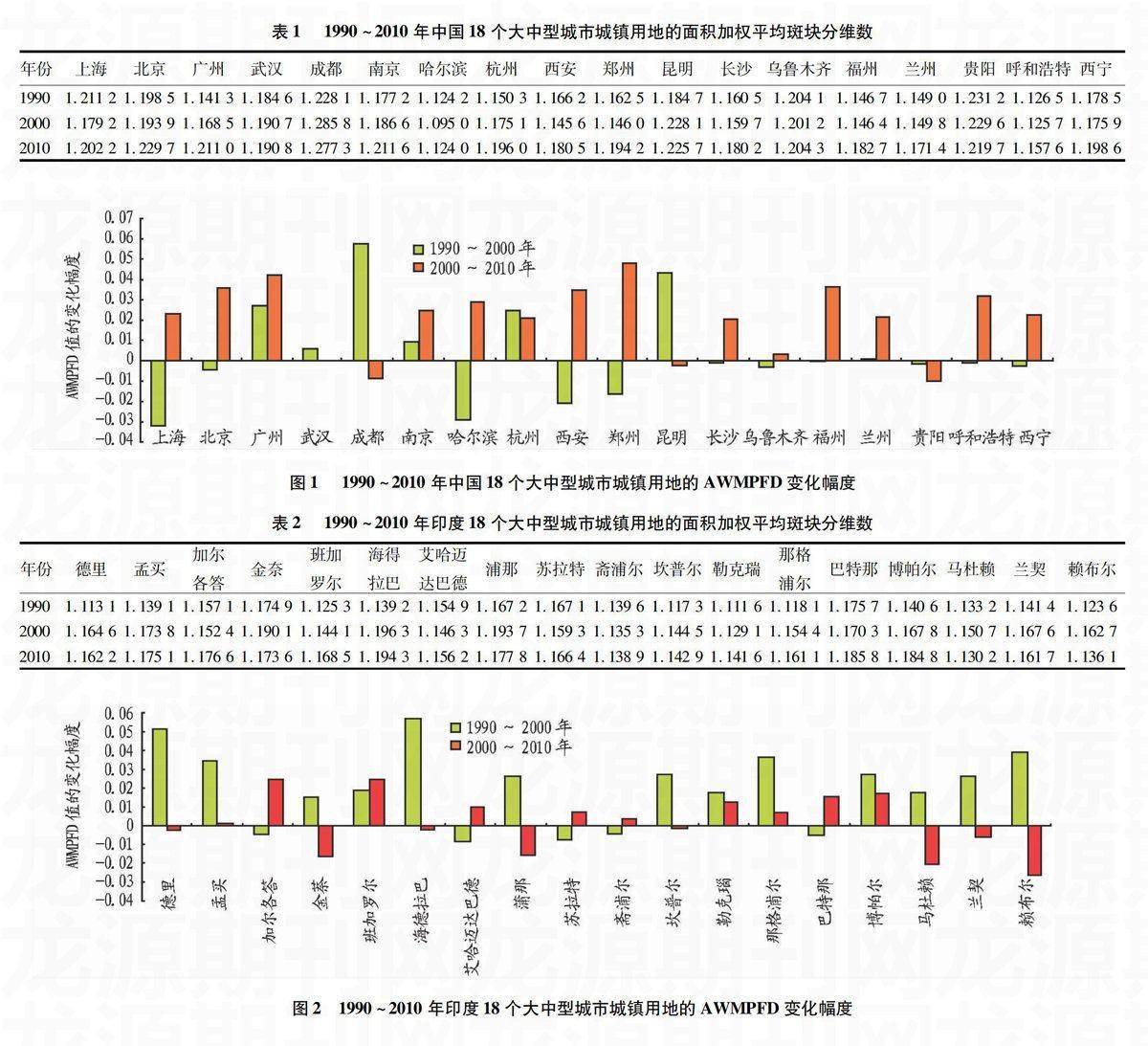

面積加權平均斑塊分維數(AWMPFD)是利用景觀分析軟件FRAGSTATS基于100 m×100 m的柵格數據來計算的。1990、2000、2010年中國18個大中型城市城鎮用地的面積加權平均斑塊分維數(AWMPFD)見表1。1990年AWMPFD較大的城市是貴陽、成都和上海等,較小的是哈爾濱、呼和浩特和廣州等,AWMPFD最大差值為0.107 0;2000年AWMPFD較大的城市是成都、貴陽和昆明等,較小的是哈爾濱、呼和浩特和西安等,AWMPFD最大差值為0.190 8;2010年AWMPFD

較大的城市是成都、北京和昆明等,較小的是哈爾濱、呼和浩特和蘭州等,AWMPFD最大差值為0.153 3。貴陽、成都、昆明等城市由于處于山區或湖泊、河網密集地區,城市擴展受到自然環境制約,形成了城市形狀不規則、城市內部空隙多的特點。然而,哈爾濱、呼和浩特處在平原地區,城市擴展受自然條件影響較小,城市形狀較規則,城市內部空隙較少。

從圖1可以看出,1990~2000年有7個城市的AWMPFD值降低,6個城市的AWMPFD增加,5個城市變化不明顯,說明這一階段中國大中型城市城鎮用地擴展模式沒有規律性,以邊緣式擴展為主和以填充式擴展為主的城市數量相當。上海、北京、哈爾濱、西安、鄭州、烏魯木齊和西寧7個城市在1990~2000年城市擴展主要以填充式擴展為主,城市內部空隙被填充,城市用地更加緊湊,說明這7個城市的建設更多受到政府規劃的控制,用地更加緊湊節約。成都、昆明、廣州在1990~2000年城市擴展速度非常快(城市擴展動態度指數分別達到7.61%、7.49%和7.35%),城市建設缺乏良好的政府規劃控制,使得城市擴展主要以邊緣式擴展為主,城市形狀不規則程度增加,AWMPFD值在1990~2000年增加最多。長沙、福州、蘭州、貴陽和呼和浩特在1990~2000年城市擴展速度較慢,城市形狀變化不明顯,使得AWMPFD值變化不大。

2000~2010年有14個城市的AWMPFD值明顯增加,3個城市的AWMPFD值減少,1個城市變化不明顯,說明這一階段大部分中國大中型城市城鎮用地擴展以邊緣式擴展為主。2000~2010年,中國城市化水平快速提升,這一階段是我國城鎮用地面積擴展最多的時期。一些城市(如上海、北京、哈爾濱、西安、鄭州、烏魯木齊和西寧)由于城市內部空隙在上一時期得到填充,在這一時期城鎮用地擴展主要以邊緣式擴展為主。廣州、南京、杭州、長沙、福州、蘭州和呼和浩特城市較上一時期城市擴展速度提升較快,城市建設缺乏良好的政府規劃控制,使得城市擴展主要以邊緣式擴展為主,城市形狀不規則程度增加。成都、昆明2個城市在這一時期擴展速度較上一時期有所放緩,城市擴展主要以填充式擴展為主,城市內部空隙被填充。貴陽城區坐落在一個盆地里,四面環山,以邊緣式擴展的類型受到自然條件的制約,2000~2010年城鎮用地擴展以填充式擴展為主。2000~2010年

武漢的AWMPFD值變化不明顯,說明武漢邊緣式擴展和填充式擴展相對平衡。

3 印度大中型城市城鎮用地擴展模式分析

印度大中型城市的面積加權平均斑塊分維數(AWMPFD)是基于100 m×100 m的柵格數據來計算的。由表2可知,1990年AWMPFD較大的城市是巴特那、金奈和浦那等,較小的是勒克瑞、德里和坎普爾等,AWMPFD最大差值為0.064 1;2000年AWMPFD較大的城市是海得拉巴、浦那和金奈等,較小的是勒克瑞、齋浦爾和班加羅爾等,AWMPFD最大差值為0.067 2;2010年AWMPFD較大的城市是海得拉巴、巴特那和博帕爾等,較小的是馬杜賴、賴布爾和齋浦爾等,AWMPFD最大差值為0.064 1。其中,巴特那城市大部分沿恒河而建,城市形狀非常狹長,城市形狀較不規則。海得拉巴位于德干高原中部,城外群山環繞,城內穆西河流過,城市形狀不規則程度較高、城市內部空隙較多。勒克瑞、齋浦爾等城市規劃整齊,城市形狀不規則程度較小。馬杜賴是印度教七大圣城之一,是一座在神廟前形成的城市,以幾乎正方形的米納克希神廟為中心沿神廟圍墻的環狀道路逐漸向四面擴展開來的,所以城市形狀較為規則,AWMPFD值較小。

從圖2可以看出,1990~2000年印度13個城市的AWMPFD值在增加,5個城市的AWMPFD值在減少,說明這一階段大部分印度大中型城市城鎮用地以邊緣式擴展為主。其中,加爾各答、艾哈邁達巴德、蘇拉特、齋浦爾和巴特那的AWMPFD值在減少,說明在這一階段這5個城市城鎮用地擴展主要以填充式擴展為主,城市形狀不規則程度在下降。2000~2010年有10個城市的AWMPFD值在增加,8個城市的AWMPFD值在減少,說明這一階段以填充式擴展為主的城市數量在增加,從1990~2000年的5個上升到2000~2010年的8個。

印度城鎮化進程幾乎完全由市場調節,地方政府的作用相當有限[7],這使得印度很多城市的建設缺乏良好的規劃控制,城鎮建設用地不緊湊,城市形態的不規則程度上升。

4 面積加權平均斑塊分維數對粒度變化的響應

將解譯得到的印度18個大中型城市的矢量數據重采樣為30 m×30 m、60 m×60 m、100 m×100 m、150 m×150 m和250 m×250 m的5種不同大小的柵格數據,分別計算各種粒度下的面積加權平均斑塊分維數(AWMPFD),分析AWMPFD隨粒度的變化趨勢。從圖3可以看出,隨著粒度的增加,每個年份的AWMPFD值均呈下降的趨勢,且下降的幅度不大,說明在30~250 m粒度范圍內AWMPFD值隨空間粒度的變粗而減少。根據申衛軍等的研究[8],AWMPFD隨空間粒度的變粗呈單調減小的趨勢,表現出比較明確而單一的尺度效應關系,可預測性較強。從各個粒度不同年份的AWMPFD值的變化情況來看,每個粒度在3個年份的AWMPFD值的變化情況是一致的。AWMPFD粒度效應曲線形狀受空間格局特征的影響不大,說明在100 m×100 m的柵格數據下利用AWMPFD值的變化情況來分析城鎮用地的擴展模式是合適的。

5 結論與討論

通過比較不同粒度條件下印度18個大中型城市的面積加權平均斑塊分維數,可以發現在30~250 m粒度范圍內AWMPFD值變化幅度不大。但是,隨著空間分辨率的降低,AWMPFD值均呈下降的趨勢。AWMPFD的粒度效應受分析景觀格局特征的影響較小,并且可預測性較強,粒度效應關系明確而單一。在100 m×100 m的柵格數據下計算AWMPFD值,通過分析其變化情況來判斷城鎮用地的擴展模式是有效的方法。

1990~2000年,中國大中型城市城鎮用地擴展模式沒有規律性,邊緣式擴展為主和以填充式擴展為主的城市數量相當,僅一部分城市受到政府規劃控制以填充式擴展為主;2000~2010年,中國大部分大中型城市城鎮用地的分維數在增加,說明這一期間大部分中國大中型城市城鎮用地以邊緣式擴展為主。在1990~2000年和2000~2010年2個階段,大部分印度大中型城市城鎮用地均以邊緣式擴展為主,但是印度以填充式擴展為主的城市數量在增加。

一般而言,分維減少是一種更好的趨勢,說明城市建設更多地受到規劃控制,城區邊界更加整齊規則,城市用地更加緊湊節約[9]。通過比較發現,中國城市形態在近一階段向著更為不規則不緊湊的方向發展,而印度城市在近一階段向更好的趨勢發展。

參考文獻

[1] WILSON E H,HURD J D,CIVCO D L,et al.Development of a geospatial model to quantify,describe and map urban growth[J].Remote Sensing of Environment,2003,86:273-285.

[2] 劉小平, 黎夏, 陳逸敏, 等.景觀擴張指數及其在城市擴展分析中的應用[J].地理學報,2009, 64(12):1430-1438.

[3] 劉紀遠, 王新生, 莊大方, 等.凸殼原理用于城市用地空間擴展類型識別[J].地理學報,2003,58(6):885-892.

[4] MANDELBROT B B.How long is the coast of Britain? Statistical self-similarity and fractional dimension[J].Science,1967, 156:636-638.

[5] 王青.城市形態空間演變定量研究初探——以太原市為例[J].經濟地理,2002,22(3):339-341.

[6] 匡文慧,張樹文,張養貞,等.1900年以來長春市土地利用空間擴張機理分析[J].地理學報,2005,60(5):841-850.

[7] 郭斌,李偉.日本和印度的城鎮化發展模式探析[J].首都經濟貿易大學學報,2011(5):23-27.

[8] 申衛軍, 鄔建國, 林永標,等.空間粒度變化對景觀格局分析的影響[J].生態學報,2003,23(12):2506-2519.

[9] 王新生, 劉紀遠, 莊大方, 等.中國特大城市空間形態變化的時空特征[J].地理學報,2005,60(3):392-400.