玉田凈覺寺建筑結構詳述

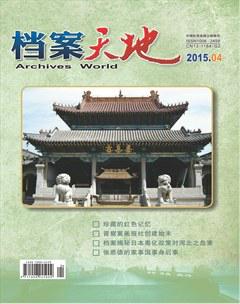

凈覺寺,位于玉田縣城東南20公里蠻子營村東,素有“京東第一寺”之稱,國家級文物,AAA景區。

凈覺寺是一座相沿千載的佛教寺廟,因屢廢屢興,現存建筑物主要是清朝道光(1821–1850)、咸豐(1851–1861)年間重修而成的,占地面積二萬多平米,全寺呈中心環繞式五個院落,主要建筑集于中院,自中軸線由南向北依次為門殿、正殿、后殿;門殿后有碑樓,碑樓兩側有鐘、鼓二樓;此外還有達摩殿、伽藍殿、龍鳳門樓、智然墓碑亭、東西耳房、東西配房、東西廂房等等。遠遠望去,琉璃瓦頂金碧輝煌,龍吻脊獸威嚴莊重;近前觀賞,結構新奇巧奪天工,雕刻精細技藝非凡。

山門原是寺院的代稱。古時,寺院為了避開市井塵俗,大多建于山林之間,因此稱山號、設山門。后世建于平地、市井中之寺院,亦泛稱山門。寺院一般有三個門,象征佛教教義中的“三解脫門”——“空門”、“無相門”、“無作門”。這三座門常蓋成殿堂式,或至少是把中間的一座蓋成殿堂,叫“山門殿”或“三門殿”,凈覺寺就是如此。

凈覺寺的山門(又稱三門、門殿)高約12米,面闊11.10米,進深8.20米,建筑面積約91平方米,為單檐歇山式建筑,整體為純磚石無梁結構,頂覆黃色琉璃瓦,筒瓦、勾頭、滴水、蓋脊瓦跑為六樣黃琉璃,正脊和吻為綠琉璃;檐椽、望板均為青磚雕制,飛椽、連檐、瓦口為水泥砂漿抹制;下為磚刻連臂雕花斗拱出檐,昂首、耍頭均為青磚雕制,雕刻龍首、如意云紋飾;左右兩耍頭之間雕刻蓮花圖案,間飾纏枝花卉;左右兩昂首之間雕刻佛像、蝙蝠,間飾水波紋;下為5塊灰巖石對砌而成的拱門,兩個圓形石劵小窗分置左右;門上懸掛“大清道光二十八年四月”董爾昌書寫的“凈覺寺”木質橫匾;墻上身四角方整石磚心淌白小停泥,下堿虎皮石砌筑,勾帶縫子和蕎麥棱;門前兩側有一對石獅滾繡球。殿內穹窿頂為磨磚對縫,正中有八卦陰陽磚收心,砌筑技藝高超。整座建筑精巧別致,渾然天成。殿正中供奉木雕彌勒佛像,左右分置泥塑哼哈二將;殿前有長方形條石月臺。

在山門殿的正后方為碑樓,碑樓高約13.5米,東西長約11.1米,南北寬約4.8米,重檐歇山式建筑,頂覆六樣綠色琉璃瓦,底瓦為1#布瓦,檐頭滴水、釘帽、勾頭、垂獸、走獸均為綠琉璃。總體為四柱三樓式牌樓的基礎上拓展而成的三間樓式建筑,具有南方干闌式建筑的風格。主樓明間為二層樓閣,底層為穿越門洞,兩次間為單層結構;上層前后兩面封以六抹三交六婉隔扇,上為單拱計心造十一踩斗拱。明間方磚博縫,次間靠近明間一面為木博縫,另一面為方磚博縫;雀替以上斗拱、梁架均為木制;外檐平板枋泥塑龍、花鳥,并彩繪;明間立枋泥塑“鶴鹿同春”(南)、“百鳥朝鳳”(北),次間立枋褪煙云七色,內繪佛教傳說故事;斗拱青綠相間,邊線瀝粉貼金,華板木刻蝙蝠,佛像貼金,昂、耍頭側面青綠相間,上下面石黃色;桁檁褪流云,懸掛泥塑佛像,椽頭火焰珠,飛頭“萬”字,內檐龜背錦圖案,明間下檐天棚木紋彩繪,棧板墻,青綠油色。兩次間分置六通碑刻,自東向西依次為:嘉慶《萬古流芳》碑、乾隆十一年《重修碑記》、咸豐三年《重修凈覺寺碑記》、道光七年《重修功德碑記》、同治三年《續修凈覺寺碑記》、《萬古流芳》碑。碑樓整體為石木結構,八根石柱均由整石雕成,中間四柱的南北兩面各貼置雕花砷石抱鼓,柱頭為四石雕仰蓮,承托上層樓閣。八柱的南北兩面均篆刻有變體字形的楹聯,北面下層柱面為“莊嚴雅稱青城地,隨喜多應白社人”,上層柱面字體難以辨認;南面下層柱面為“云中排古碑筆刻羅文,天外架危樓霞洪長木”,上層柱面上聯為“天上由來樂自尊”,下聯難以辨認。

穿過碑樓,在中軸線兩側為相對獨立的鐘、鼓二樓,東為鐘樓,西為鼓樓,面闊、進深均為4.7米。二樓造型相同,均為石木結構,重檐歇山磚雕腰檐十字脊,3#布瓦屋面,角脊佛龕內有磚雕佛像。檐部五踩斗拱單拱計心造。樓為上下層,上層為四根抹角石柱支撐歇山頂,虎鹿形動物圖案木雕雀替,柱面分別刻有楹聯,鐘樓為“驚回覺路三千眾,憑仗緇林百八聲”;鼓樓為“慧海鳴黿催法雨,袛園奏羯散天花”;下層上身鐘、鼓二樓對面墻體及四角為方正石壘砌而成,中置對開木門,其他三面墻心四丁磚絲縫墻,冰盤檐青白石材質。上下層用木板隔斷,脊外中部均置一寶珠,鐘鼓樓的脊端均用卷龍飾吻;內中彩繪道教陰陽魚飾。外檐為民間雜式彩繪,除椽、飛、角梁為紅色油飾外,其它露木構件均為彩繪刷色,飛椽頭綠地瀝粉貼金“萬”字,檐椽頭“五福捧壽”圖案,桁條青綠色回紋箍頭,青綠色如意頭付箍頭,南北面桁條找頭聚錦掏金地內畫松、竹、梅,配泥塑鳥,東西面桁條找頭泥塑龍、花卉圖案,枋心內落墨山水黑煙云七色,斗拱青綠色,南北平板枋金鳳朝陽圖案,硬卡子綠地,枋頭卷草,東西平板枋瀝粉二龍戲珠貼金,東西大額枋青煙云內做畫活,兩側聚錦,南北大枋黑煙云內做畫活,兩側泥塑龍。鐘樓內檐踩步金上彩繪坐龍,鼓樓內檐踩步金上彩繪異獸,其余相同,井口枋畫博古,斗拱青綠色,平板枋錦紋,錦紋兩側八仙,立枋上山水畫,“工、正、王、出”箍頭。

凈覺寺碑樓北面中軸線上為該寺的正殿(又名香阜宮)。正殿,高約18米,面闊三間12米,進深兩間8.50米,建筑面積約102平方米,徹上露明造,重檐歇山頂,黃色琉璃瓦,正脊兩大吻之中間置一座琉璃象馱小寶塔。殿堂的外觀上為七踩斗拱出檐,下檐及前廊為五踩斗拱出檐;墻體下堿方整石,上身停泥絲縫。整體建筑亦為石木結構,其梁架結構巧用力學原理,采用了懸梁吊柱形式,下檐柱上方施斗拱及枋額向內挑出,上檐柱懸架于枋額之間,構思巧妙。彩繪以海水卷浪為主,間隔以金龍戲珠,撐頭木多以紅彩出頭。椽望紅色油飾,斗拱青綠相間,墊拱板佛像圖案瀝粉貼金,桁條泥塑佛像貼金,寶珠火焰背光,上檐平板枋,額枋泥塑龍,下檐平板枋,額枋“地藏菩薩”生平故事記,下檐額墊板處泥塑龍、博古、花鳥并彩繪,花板如意云,框、柱頭紅色油飾,隔扇碼頭,大邊紅色油飾,裙板金線彩繪,絳環板貼金,欞條綠色油飾;殿內正中及周邊有巨型竹葉巖雕刻成的仰蓮須彌座,上置千手觀音及十八羅漢坐像,像背后墻壁尚存有明代的人物故事壁畫。后檐枋裙煙云七色,內畫工藝花鳥,“王”、“萬”字箍頭,平板枋行龍瀝粉貼金。正殿南面無墻,12扇斜格棱花木質扇門作為隔斷,后山正中置4扇門,上均采用木雕垂花式門樓。

正殿與前廊部相分形成天井,于前廊北檐下用四條半圓形石槽對接成長水槽以備排水,水槽用巨型鐵鉤懸掛。前廊(獻殿)面闊12米,進深5米,單檐歇山式建筑,過壟脊,花瓦垂脊,2#布瓦屋面,脊角磚雕龍首,木質博縫;三間8棵石柱,16塊透雕雀替,前后檐無墻,東西山面墻體外皮下堿方正石,上身停泥磚干擺砌筑,外套石柱枋,墻帽二龍戲珠石雕;柱頭科斗拱4攢,角科斗拱4攢,平身科斗拱30攢,斗拱間鑲嵌“香阜宮”三個字;抱廈檐柱均為整石雕制,兩角柱前分置方石砌成的立形飾柱,柱頭各蹲臥一只石獅。前廊翹腳角柱及中間檐柱柱頭挑尖梁,飾以木雕龍首。抱廈前椽、飛、望板、角梁紅色油飾,其余木構件民間雜式彩繪,飛頭“壽”字,椽頭“萬”字,桁檁“蝙蝠”圖案,立枋人物故事,斗拱青綠色,雙昂上之耍頭除四角飾象頭外,其余四檐均木雕十二生肖:鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。廊前檐下有石欄板與石柱相間、高約1米的護欄,與外界相對形成獨立的空間,石欄版全部浮雕有花卉及祥瑞圖案,望柱上蹲臥石獅。臺階垂帶上的勾欄望柱柱頭亦飾以石獅,石欄板上浮雕纏枝花卉。

正殿兩側為通向后殿之偏門,位于東西配殿、配房與正殿山墻之間各置一座門樓,兩座門樓的建筑形制大致相同,為磚、石、木結構,上為小型歇山式灰瓦覆頂,西門正脊為磚雕鸞鳳,東門正脊上磚雕蟠龍,分別取祥瑞之意“七鳳朝陽、二龍戲珠”。門樓正面為磚石建筑且不落木,上為磚雕檐椽垂花,下為石雕拱券,浮雕以卷云獅獸及纏枝花卉;背面以木結構為主,上為木雕花卉斗拱承托樓頂,飛頭“萬”字,椽頭“五福捧壽”。檁褪五色煙云,煙云心人物故事,“萬”字箍頭,梁頭五彩龍頭,梁身及平板格十字別錦,花瓣雕刻花鳥、吉祥圖案,門柱紅色油飾;下為方木框架,中方石灰磚,雙門東西對稱,龍鳳相映,俗稱“里不露磚,外不露木,移步異景”,穿過雙門則為后殿庭院。

在正殿兩側東西對稱分布著配殿、配房,龍鳳門樓分別銜接著配殿、配房相鄰的山墻,南為配殿,北為配房,配殿各面闊三間,配房各面闊九間,配殿規模略大于配房,形制基本相同。東西兩側的配殿、配房均為硬山起脊回廊式建筑,2#布瓦屋面,花瓦脊。檐部彩繪“達摩東渡”等,全部廊柱均為六棱石質,廊臺亦以石板鋪砌而成。廊內檐柱間以直棱窗及格棱扇門隔斷,檻墻方整石,浮雕花鳥、異獸、吉祥圖案等;廊心墻下堿帶浮雕方整石,內容為花卉及鳥獸竹林等,上身停泥絲磚干擺,山墻下堿皮石砌筑,上身小停泥絲縫墻,榻板、腰線石、角柱為條狀青白石。

后殿面闊三間11.80米,進深兩間8.90米,高約15.50米,建筑面積約105平方米,上為重檐九脊歇山頂五踩斗拱出檐,下為前廊硬山三踩斗拱出檐,頂以黃、綠、醬、灰等色琉璃瓦相間覆成。椽望紅色油飾,上檐椽頭“蝠、桃”,飛頭“壽”字,檐檁泥塑佛像、寶珠火焰背光,下檐椽頭玻璃彩繪佛八寶,檐檁“二龍戲珠”牛皮紙制作。斗拱青綠色,邊緣瀝粉貼金,平板枋、立枋枋心彩繪人物、山水、花鳥。上下兩檐之間以格棱窗間隔,下層廊柱用巨石制成,明間前的兩廊柱浮雕云朵蟠龍,柱頭雀替為木雕八仙人物故事及風景花卉。前廊與殿堂以長窗、扇門隔斷,窗門形制相同上為斜方格菱形隔扇,下為雕花裙板。廊內頂上懸掛三塊木質橫匾,東次間匾文為“長結法煙”,題款“弟子王據德熏沐書”;明間匾文為“天上天下”,題款“泊于王敬德沐手敬書”;西次間匾文為“法相莊嚴”,題“依珠沐手熏書”。殿內梁架為五梁十柱,有懸有落,垂吊結合。枋心彩繪云朵紋飛龍,箍頭彩繪菱塊銜環,以紅、白、藍、綠、灰等色相間繪成。后殿兩山墻及后墻為虎皮石砌筑,安裝腰線石和角柱石,犀頭石雕、戧檐石雕,廊心墻尺二方磚雕刻。上身停泥絲縫墻,腰線以下均為巨型方石砌筑。后殿東西兩側各有三間耳房,均為硬山起脊梁架結構,并與東西兩側院的各三間耳房接山而筑,形制結構基本相同。

與后殿廊前平臺如意踏朵相對各有一門樓,頂為卷棚起脊式,覆灰色琉勾頭筒瓦,檐枋彩繪人物故事,四垂花倒飾木質透雕花卉,對開扇門。穿過兩扇門可分別至東西跨院。

在西跨院的北端有智然和尚墓碑亭一座。該亭為全石結構,具有濃郁的歐式建筑風格,六棱翹角攢尖頂,其狀如龕。亭內有智然禪師墓碑一通,碑文記述了智然和尚的生平事跡。此外,凈覺寺還有70余間附屬建筑物。后殿兩側為東西耳房,各3間,共6間;東耳房原為住持僧的住處,西耳房原為該寺的帳房。后殿左前方和右前方,達摩殿和伽藍殿以北,分別建有配房,各9間,共18間。在東西配房后檐墻與東西耳房外山墻之間,各建雕花門樓一座;穿過門樓,可進入東西側院。側院內各有正房三間,共6間;各有廂房17間,共34間。東廂房原為牲口棚和農具棚;西廂房北部為儲藏糧食之處,南部建有磨棚和碾棚,為該寺糧食加工之處。此外,在山門東西兩側,各有門房5間,共10間;寺周圍環以高大圍墻。這些建筑物主次有序,錯落有致,布局合理,結構嚴謹,形成一個各具特色卻又不可分割的整體。