生產性服務業促進制造業升級的機制分析

白清

摘 要:隨著全球化40時代的到來,基于產品內環節分工的全球價值鏈進一步深度分解,全球產業結構由制造業向服務業過渡。在大數據、物聯網和云計算等高新技術的驅動下,生產性服務業在促進制造業升級方面發揮著越來越關鍵的作用。本文基于生產性服務業與制造業的產業關聯特征,從全球價值鏈視角分析生產性服務業促進制造業升級的內在機理與升級機制。生產性服務業促進制造業升級的實現機制包括:生產性服務業外包促進制造業核心競爭力形成以及效率提升;生產性服務業集聚與制造業協同定位促進制造業規模收益遞增;生產性服務業與制造業價值鏈融合促進制造業附加值提升;知識密集型生產性服務業提供的高級要素投入促使制造業創新能力提升。

關鍵詞:生產性服務業;制造業升級;全球價值鏈

中圖分類號:F0629 文獻標識碼:A 文章編號:1000176X(2015)04001707

一、引 言

隨著全球價值鏈分工的深化,生產跨越國際邊界擴展速度加快,價值鏈生產和服務各環節不斷以新的方式拆分和重組,價值鏈分離的各環節需要生產性服務業來連接和協調,生產性服務業在制造業價值鏈升級中的作用不斷凸顯。生產性服務業指直接或間接用于企業生產過程中間投入的產品或服務,主要面向企業生產而非最終消費者。基于生產性服務業的產業關聯特征,本文主要從全球價值鏈視角研究生產性服務業對制造業升級的促進機制。生產性服務業貫穿于全球價值鏈的各個環節,例如,上游鏈條的研發、設計等;中游生產鏈條的物流、質量控制等;下游營銷鏈條的廣告、品牌管理等都屬于生產性服務業。生產性服務業促進制造業升級的機制是基于其在國際專業化分工中的兩個作用:第一,生產性服務作為高效中間投入帶來的規模收益遞增效應和創新提升效應。第二,生產性服務在國際分散工序分工中的連接和協調作用。

二、生產性服務業促進制造業升級的內在機理

生產性服務業代表著現代經濟的一種動態創新元素。工業或企業的創新與經濟業績取決于生產性服務部門生產和傳輸的無形輸入品的數量與質量。生產性服務業促進制造業向全球價值鏈高端升級的兩個內在機理分別是:第一,將之前嵌入在全球價值鏈制造業內部的服務活動從制造業價值鏈中有效分離出去。剝離出去的生產性服務業在高效的分工機制下,通過提高專業化水平產生規模經濟并提升生產效率,然后根據制造業價值鏈不同環節的需求,以關系型或結構型方式與制造業價值鏈動態匹配。這種動態匹配涉及生產性服務業與其他制造業、服務業間的互動機制,影響著生產性服務業本身及其使用者部門的效率。第二,在生產性服務業與制造業價值鏈融合過程中,生產性服務業將知識、技術等高級要素注入制造業,通過制造業服務化豐富制造業的服務內容,提升制造業附加值。

1在全球價值鏈分工下,生產性服務環節與制造環節實現有效分離

根據波特的價值鏈理論,制造業企業生產過程由內部后勤、生產運營、外部后勤、市場營銷和售后服務等基本活動及輔助基本活動的基礎設施、技術研發、原料供應、人力資源管理等輔助活動構成。基本活動和輔助活動的每個環節在制造業企業價值創造過程中相互聯系,形成了企業完整的價值鏈。在工業化早期,生產性服務嵌入在企業內部,輔助制造業產品的生產;到工業化中期,生產力發展和技術進步推動下的分工細化及多樣化消費者需求要求企業采用更靈活的專業化生產模式,西方工業社會發生了從福特主義大規模生產向柔性專業化生產的轉變。柔性專業化生產的特點是全球價值鏈各生產工序發生垂直分離,企業生產過程從產品概念提出、研發和設計,到物質生產、組織、控制、營銷及售后等各個價值鏈功能環節發生有效分離,推進了研發、工程、管理、咨詢、會計和法律等生產性服務業從制造業中分離出來,發展成為獨立的生產性服務部門。劉奕和夏杰長[1]將支持制造業價值鏈基本活動的生產性服務業稱為功能性服務業,例如,支持內部及外部后勤的入廠和出廠物流服務、支持生產運營的維修服務、支持市場營銷活動的銷售代理服務及售后服務等。另一類支持制造業價值鏈輔助活動的生產性服務業被稱為知識密集型服務業,例如,支持制造業價值鏈輔助活動基礎設施環節的基礎設施服務,包括財務會計、企業咨詢和管理策劃等服務;支持人力資源管理環節的人力資源服務;支持技術研發環節的研發服務及采購環節的采購服務等[2]。這些生產性服務業從制造業中有效地分離出來,專業化促進了生產性服務效率提高和規模經濟實現,從而降低了單位成本。分工細化與專業化程度的加深使得制造業企業集中資源培育其核心競爭力,而將之前內部提供的生產性服務轉向從外部購買,為外部化獨立發展的生產性服務業創造了更大的市場需求。

2 生產性服務業與制造業價值鏈的動態匹配融合促進制造業服務化

制造業服務化首先由Vandermerwe和Rada[3]提出,指在制造業中服務份額占比的增加為產品帶來的價值增值,實質是生產性服務業向制造業價值鏈滲透融合的過程。宏基電腦創始人施振榮提出微笑曲線,認為研發、設計和營銷是為公司創造高附加值的核心活動,這些環節主要由生產性服務來提供。Hansen[4]認為技術進步為服務專業化提供了很大潛力,服務成為產品價值增值的重要部分。電腦市場大約2/3的價值增值來自服務部門提供的軟件和維修服務而非制造業部門。Gemmel和Van[5]估計服務部門產出的1/4被用作制造業中間品,如果包括企業內服務的情況下,占比會更多。瑞典的研究進一步提供了服務對制造業重要性日益增加的證據。服務業不僅為制造業提供高份額的中間投入,它們在制造業收入份額中的比重也不斷上升,并推動出口[6]。例如,瑞典機床制造商使用40種不同的服務以維護其交付鏈,以及在銷售過程中為其客戶出售15種不同類型的服務[7]。

經濟全球化和生產組織方式的變化使得服務越來越成為提升當地及一國制造業附加值及全球市場競爭力的關鍵中間成分。制造業和服務業間的界限越來越模糊,之前從制造業價值鏈中分離出的生產性服務,在專業化水平和運營效率不斷提升的基礎上,根據制造業價值鏈各環節的需求,在市場因素和產業關聯的作用下,重新嵌入到制造業相應環節,與制造業價值鏈動態匹配進行價值鏈重構。生產性服務在與制造業價值鏈融合的過程中,向制造業價值鏈注入知識、技術等高等要素,通過信息技術、模塊化組織方式等,提升制造業生產效率和管理效率,帶來了1+1>2的價值鏈整合效應,重構為新的更高附加值的產業價值鏈。

三、生產性服務業促進制造業升級的實現機制

1 生產性服務外包促進制造業核心競爭力形成以及效率提升

制造業與服務企業之前的聯系主要局限于地域且關聯程度較弱。信息通信技術的發展突破了服務外包在地域上的限制,使得全球價值鏈生產和服務環節在時間和空間上的分離成為可能。當任務可以同時傳輸,零部件和半成品可以速度快又便宜的移動,且每一階段需要的中間服務可以通過電子通信來傳輸,則企業可以充分利用各國要素成本差異,把資源配置到成本最低的地方,從專業化生產中獲得最大利益,這促進了全球生產性服務外包的大量興起。

生產性服務外包促進制造業核心競爭力形成及效率提升表現在以下兩個方面:第一,節約成本,轉移風險,優化資本運營結構。制造業企業充分利用不同國家或地區工資成本差異優勢,將非核心業務外包到工資成本較低的地區或國家,從而將節約下來的資本及資源配置到企業具有比較優勢的核心業務環節,培育核心競爭力。同時,服務外包使得參與全球生產體系的制造業可以將一部分風險轉移給服務企業,又可以幫助企業削減工作量,即通過外包緩解高峰期的工作負荷。Hanson 等[8]實證研究跨國公司垂直生產網絡全球布局的決定因素,其研究集中在分析跨國公司如何以最佳方式組織龐大的生產鏈,其中外包正是利用了跨區域的國際成本差異。同時,在互聯網技術的推進下,生產性服務業也幫助企業在外包非核心業務過程中降低交易成本。互聯網技術徹底改變了全球價值鏈上企業間的互動方式,模塊化生產減少了企業間的外部協調成本。全球生產性服務幫助制造業企業根據市場變化調整技術、產品和生產過程,減少生產調整過程中的組織、管理與信息障礙。第二,獲取專業化服務,提升制造業生產和組織效率。獲得高質量的服務對全球生產企業很重要,因為不同類型的服務幫助企業設計新的市場策略或提供新的工具以更好適應市場的變化。隨著生產變得更復雜和更靈活及非價格因素在企業競爭中重要性的凸顯,如產品創新、設計和質量等,制造業對外部專業服務的依賴程度提升,擴大了對全球生產性服務的需求。生產性服務外包通過兩種機制提升制造業生產效率:第一,根據斯密的分工理論,即在服務的生產與傳輸中,專業化水平的提升產生規模經濟并提升制造業生產率。生產性服務具有知識密集特征,在起初學習階段需要大量投資,但一旦形成知識,提供給其他使用者的邊際成本則會大大降低。生產性服務業以相對較低的價格提供無形的中間服務,制造業企業作為這些服務的主要使用者,從生產性服務專業化市場收益最多。第二,生產性服務內含的人力資本投入帶來動態效率收益。將斯密分工理論放到動態的環境下亦可以看出,市場擴張與專業化分工程度加深通過加速引進新技術和新組織模式,也會為垂直整合制造業部門帶來質變。量變和質變相互交錯的過程提升了制造業生產和組織效率。生產性服務為客戶公司提供不同于公司內部的新服務,為其提供外部優秀的人力資本、資源等,支持其引進新工藝技術并提高其設計、研發和市場定位等能力,為客戶公司更好地融入全球價值鏈提供信息和平臺。例如,銀行和金融服務全球化使得當地企業就全球金融方面達到跨國公司的專業水平。新技術的運用如工業設施遠程監控技術、傳感器和數字儀器的使用成本已大幅下降,它們越來越多地被安裝在機器設備上,以提高能源利用率。根據埃文斯通用電氣最近的一項研究成果顯示,通過工業網絡聯接傳感器和儀器可以降低目前生產約占全球GDP一半的行業的成本。

2 生產性服務業集聚與制造業協同定位促進制造業規模收益遞增

(1)生產性服務業集聚與制造業協同定位的理論基礎

制造業與生產性服務業的協同定位是基于兩者的投入—產出關系。Venables[9]認為在縱向聯系的情況下,制造業對生產性服務業的需求引起了生產性服務業在制造業附近集聚,達到了降低交易成本的效應。制造業受益于短距離生產性服務業的供應,服務供應商受益于短距離制造業客戶的高需求。成本和需求聯系使制造業和生產性服務業形成客戶—供應商關系,這種關系使兩者在空間布局上相互依存。Marshall[10]認為生產性服務業在與制造業關聯的密集區域集聚,會產生三個方面的積極外部效應:第一,知識溢出。由于地理鄰近、非正式接觸及勞動力流動等因素,企業和員工間知識的傳輸容易產生知識溢出。第二,勞動力池。專業化的當地勞動力市場便于企業獲得大量技術工人,避免勞動力短缺風險。第三,中間投入品共享。波特的鉆石模型中強調一個行業的成功部分取決于相關和支持行業,

在地理集中的市場區域內可以共享到大量的服務和生產要素。Hansen[4]認為生產性服務和區域生產率差異間的關系與生產性服務和制造業地理上的聯系緊密程度相關。Klaesson[11]認為制造業和生產性服務業應該鄰近的原因是服務提供成本會隨著服務供應商的距離不斷縮小而不斷提升。這些成本包括見面和頻繁接觸的路途時間與開支等。這些研究說明了制造業在與生產性服務業的協同定位中受益很多。

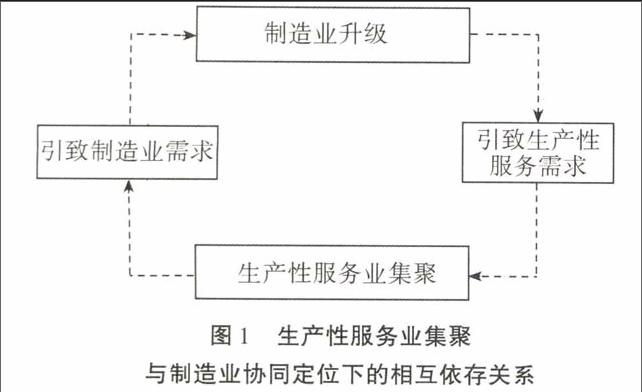

Goe[12]指出生產性服務業也從與制造業鄰近中受益很多,因為制造業需求為其開辟了市場。空間集聚下高效便利的投資環境對吸引生產性服務FDI流入產生積極效應。在一個特定的地理區域,與特定工業相關的中間品和服務的高度供應節省了國內和外國企業客戶尋找匹配供應商的時間,尤其是豐富的高技術人員供應,非正式和面對面的互動促進了隱性知識的編碼與傳輸,知識溢出促進企業學習到新技術。如圖1所示,制造業的生產規模影響生產性服務業的規模。制造業生產需求引致生產性服務業的發展,吸引了生產性服務業的集聚。進而,專業化供應的生產性服務企業降低了制造業的成本,促進了其產業升級。

(2)生產性服務業集聚與制造業協同定位促進制造業實現規模收益遞增效應模型分析

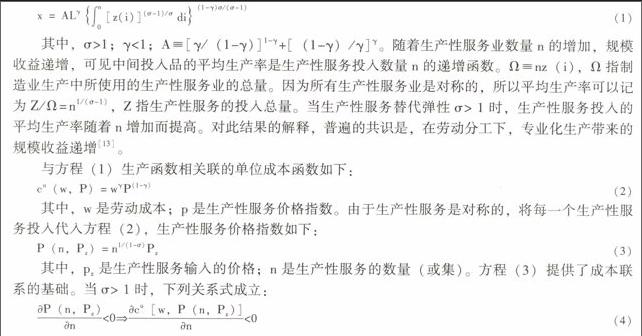

圖1概述了制造業和生產性服務業集聚相互依存關系的理論基礎。本文以Ethier[13]和劉明宇等[2]的價值鏈分工模型為基礎,對模型進行改進來分析生產性服務業集聚與制造業協同定位下的規模收益遞增效應。假定制造業生產函數為方程(1),生產投入僅包括勞動力和生產性服務業,且制造業在完全競爭條件下運行。方程(1)中的生產函數規模報酬不變且由差異化的生產者服務組成[13]。如Dixit和Stiglitz[14]概述,生產性服務業被假定為在壟斷競爭條件下運行。

由于制造業在完全競爭條件下生產,所以產出價格降至平均成本。因此,方程(1)生產性服務業的規模收益遞增指隨著生產性服務業數量的增加,與給定產出相關的最小成本在降低。另外,隨著生產性服務供應數量增加,價格指數p在減少,而單個生產性服務的價格pz 保持不變。這反映了生產性服務多樣性的增加對輸入品平均生產率的影響。圖2描述了生產性服務業集聚對制造業的規模收益增長效應。隨著生產性服務供應數量的增加,價格指數下降,等成本線(斜率減小)從B向外彎曲到B′,與其相切的等產量線從I上升到I′,代表一個更高的產出。

制造業單價成本隨著生產性服務數量(或集)的增加而降低。生產性服務業增加到何種程度會降低制造業成本取決于生產性服務業替代彈性σ和生產性服務業成本占制造業總成本的份額(1 - γ)。生產性服務業帶來的規模報酬遞增與替代彈性σ負相關。當生產性服務業與制造業是互補的,可替代性弱,即σ較小時,生產性服務業規模擴大對單位成本降低的影響較大。反之,即σ較大時,就意味著生產性服務業是相近的替代品,生產性服務業規模擴大對單位成本降低的影響較小。生產者服務業成本占制造業總成本的份額(1-γ)的影響是直接的。生產性服務成本占制造業總成本的份額(1-γ)越小,生產性服務增加對制造業單價成本的降低影響越小。

方程(1)—方程(4)的一個缺點是,沒有對生產性服務業集聚的數量進行限制。避免生產性服務業數量一直增加的方法是在生產性服務業內引入固定和可變的勞動力需求。這導致的結果是生產性服務業的數量是可用性勞動和固定勞動需求的函數。盡管上面的等式沒有此約束,但它合理地證明了生產性服務業集聚和制造業協同定位下的規模收益遞增效應。基于兩者的投入—產出聯系,生產性服務業供應數量的增加降低了制造業單位成本,為制造業帶來了更高產出,實現了規模經濟效應。

3生產性服務業與制造業價值鏈融合促進制造業附加值提升

根據制造業企業的不同特征及生產性服務業融入制造業價值鏈的不同方式,生產性服務業與制造業融合通過兩種模式來提升制造業企業附加值:第一,互補式融合,即制造業企業根據消費者需求,在提供制造產品的同時,打包提供與產品相關的生產性服務功能,從而比其他競爭者更有吸引力。這種模式下,生產性服務業以互補方式滲透到制造業價值鏈,使制造業產品融合成了兼具制造和服務功能的新產品。例如,IBM從出售電腦成功轉型為信息技術服務提供商,為客戶提供軟件、咨詢及技術等業務解決方案。第二,延伸型融合,基于生產性服務業與制造業上下游產業的產業關聯性特征,生產性服務業向制造業價值鏈上游技術研發、產品設計環節及下游產品廣告、營銷、售后等環節延伸,這種融合模式拓寬了制造業業務輻射領域,以客戶需求為導向,增加的服務業務成為長期鎖定客戶的重要方式,增強了制造業企業市場競爭力。例如,汽車制造商提供金融貸款、保險、維修、租賃和售后等服務以促進其汽車銷售。另一個典型的實例是復印機設備制造商——美國的克施樂公司,在出售復印機的同時提供維修、維護和租賃服務,這些服務幫助企業提升現有商品的接受度、功能、靈活性和業績。可見,服務增值是產品差異化和提升顧客忠誠度的有效途徑。

4 知識密集型生產性服務業提供的高級要素投入促使制造業創新能力提升

(1)知識密集型服務創造和擴散知識的過程與階段

生產性服務業本身包含密集的人力資本與知識資本,其通過提供專業化服務,將人力資本和知識資本融入企業生產過程,在經濟活動中扮演信息技術的“轉換器”角色,為企業知識創新學習提供平臺。由于生產性服務部門存在異質性,不同的生產性服務業對制造業生產率影響存在差異,這取決于特定生產性服務部門的創新潛力及其所提供服務的質量與創新內容。最新文獻強調知識密集型生產性服務,起初知識密集型生產性服務指與研發、信息通信技術相關的服務,較近期的文獻擴大了知識密集型生產性服務的邊界與功能,知識密集型服務被定義為“定位、開發、組合并結合客戶的背景將各類相關技術應用到具體問題的服務”。此外,它不僅僅是由各類抽象知識的純市場交易構成,在許多情況下,知識密集服務和其客戶間的互動可以更好地表示為一種“創新合作模式”。知識密集型服務業正在代替工業成為知識經濟時代能力集聚的引擎。有關“服務創新”的文獻強調“非技術”類的技術、能力、學習過程的重要性,涉及到公司組織、市場特征、消費習慣、金融與法律等領域,這些文獻的發展對分析知識密集型服務對制造業企業創新能力的影響有重要意義。這種影響的評估不僅需要考慮知識密集型服務業的性質、規模,還需考慮制造業企業的吸收能力及服務業與制造業的匹配與互補方式。Windrum 和Tomlinson[15]以多國為樣本發現知識密集型服務業對所有的國家產出和勞動生產率都有積極的影響且對不同國家的影響程度不同,這不是取決于國內服務的質量,而是取決于服務業與其他經濟活動的匹配程度。

知識密集型服務對制造業生產率的提升源自其在制造業企業創新活動中的作用,包括知識、技能的創造和擴散兩個方面。知識密集型服務在創造和擴散知識過程中經歷三個階段:提取隱性或編碼知識;重組知識;最終向客戶企業傳輸或擴散知識[16]。第一個階段中隱性或顯性知識的獲取發生在與客戶企業的互動中。這種以互動為基礎產生的知識主要包括在為客戶解決問題過程中學習到的知識。第二個階段主要是對獲取到的知識進行重組。知識重組發生在知識密集型服務企業內,包括整合外部知識、提取與要解決的問題相關的知識,以及對應客戶企業的特定需求對編碼知識進行加工,從而創造新的知識。第三個階段是對知識的應用。以提供更高效率的服務為主要形式,知識密集型服務企業將編碼化的知識傳輸給其客戶。

知識的擴散與知識的互動、知識的創造密切相關。由于信息通信技術的發展,空間對知識密集服務活動的限制減小,使知識在空間上實現了自由流動與分配。但另一面是知識密集型服務業越來越傾向于在核心區域集聚。這是因為在互動過程中,尤其是商議的開始階段,以隱性內容為主要特征,需要特別的面對面接觸。面對客戶的特定問題,知識密集型服務企業更多需要與客戶直接交流,以通過重組現有知識并輸入新知識構造解決方案。除了地理上的鄰近,社會、文化等方面的鄰近因素都會有利于這個階段的管理。由于隱性知識的重要性,信息技術的發展加劇了知識密集型服務的集聚。Héraud[16]認為新知識經濟時代存在顯著的矛盾:某種程度上,去物質化趨勢和信息技術的發展幫助創新網絡擺脫了空間的限制;但同時復雜的認知過程不僅需要大量編碼信息技術的流動,而且需要使用更多隱性知識和界面接口來對接這些信息。

知識密集型服務企業在與客戶互動過程中,通過學習擴充了其知識基礎。Ancori等[17]指出原始知識在某個認知環境下的整合不僅僅是一個簡單的知識傳輸過程,而是知識重組的過程。一旦知識被編碼化,便可以以模塊形式出售給客戶。因此,編碼促進了知識體系的可分性。可見,編碼擴充了知識密集型服務企業的基礎知識庫,并分配給客戶企業,與客戶的吸收能力結合產生了新的知識,即企業創新能力提升的過程。

(2)知識密集型服務促進制造業企業創新能力提升機制

Kleinknecht[18]認為制造業中小企業創新過程中的障礙因素包括資本缺乏、管理經驗缺乏以及較難獲得創新項目需要的關鍵技術和基礎信息等三個方面。尤其是管理經驗和技術、技能的缺乏體現了中小企業在信息互通和知識獲取方面的局限性。Cohendet和Steinmueller[19]認為信息流動及技術獲取對企業組織能力的提升很關鍵。企業創新失敗的原因與“核心管理原則”有關,這些“核心管理原則”包括:高效的市場調研與研發;市場與研發的協同作用;知識產權保護。換句話說,只進行內部研發對中小企業的創新是不夠的,外部信息資源的整合對中小企業創新能力的提升也很關鍵。這類似于Cohen和 Levinthal提出的企業吸收能力概念,即企業通過吸收、整合外部資源,并結合內部資源最終轉化為商業創新成果以及應用于實踐的能力。

知識密集型服務充當著制造業中小企業的協同創新者。Teece[20]提出的創新資產互補概念有助于理解制造業中小企業和知識密集型服務業間創新互動的特征。他從全球價值鏈視角指出,價值鏈中下游的配套資產,例如,制造、物流、銷售和售后等對價值鏈上游研發技術創新起互補作用。知識密集型服務企業提供的服務在其根據客戶的需求不斷調整的高頻率互動過程中產生。購買知識密集型服務與購買一般標準產品或服務不同。因為知識的特征與其他產品不同,知識產品的交換伴隨著不確定性與信息不對稱。知識密集型服務為客戶提供的三種系統性功能包括:檢查、發現和分析問題;診斷問題;解決問題。總結和整合Teece互補創新資產的觀點:知識密集型服務在市場環境和制造業企業客戶之間充當著“橋梁”或接口,是客戶創新能力演進加強的催化劑。同時,知識密集型服務對中小企業創新能力的提升只是銀幣的一面。事實上,知識密集型服務也在與制造業中小企業互動中受益。知識密集型服務企業知識基礎的積累源自它與客戶的互動,這些互動影響著知識密集型服務企業創新能力的提升。因此,知識密集型服務業與制造業中小企業相互作用下的良性循環機制可歸結為知識密集型服務業與中小企業相互促進其創新能力提升,這種相互作用基于“核心順序”以及三個“次順序”:互動本身;知識基礎的擴大;企業吸收能力提升下的持續創新。這三個因素并非以線性的順序作用,而是在回饋效應下,以知識庫不斷積累擴大為基礎相互作用。

創新過程需要在一個經濟、社會和政治元素完好配置且良好互動的創新體系中實現。這涉及到創新友好環境、創新過程的政治支持、特定的教育和培訓措施、創新相關信息的提供和創新金融等。知識經濟時代,技術是創新的主要驅動力,因此,知識密集型服務在這方面起關鍵作用,尤其由于知識密集型服務和中小企業互動間知識的影響,兩者互動影響著創新體系內知識的創造與擴散。

四、研究結論

綜上分析,在全球價值鏈分工深化的作用下,生產性服務業通過從制造業中有效分離,促進制造業核心競爭力形成以及生產和組織效率提升;分離出的生產性服務業集聚與制造業協同定位,促進制造業實現規模收益遞增,并根據制造業的需求及不同制造業部門的特征,與制造業價值鏈動態匹配融合,促進制造業附加值提升。尤其是知識密集型生產性服務提供的高級要素投入,通過知識創造和擴散機制促進制造業創新能力提升。制造業實現升級,進一步推動了對生產性服務業的需求,兩者在動態匹配的良性循環機制下互相促進并發展。

參考文獻:

[1] 劉奕,夏杰長以功能性服務集群策動制造業集群升級的實現路徑與政策建議[J]宏觀經濟研究,2010,(3):33-37,47

[2] 劉明宇,芮明杰,姚凱生產性服務價值鏈嵌入與制造業升級的協調演進關系研究[J]中國工業經濟,2010,(8):66-75

[3] Vandermerwe, S, Rada, J Servitization of Business: Adding Value by Adding Services[J]European Management Journal,1988,6 ( 4): 314-324

[4] Hansen, N (1990), “Do Producer ServicesInduce Regional Development?[J]Journal of Regional Science, 1990,30(): 465-476

[5] Lodefalk, M Servicification of Manufacturing:Evidence from Sweden‖[J]International Journal of Economics and Business Research, 2012,forthcoming

[6] Lodefalk, M (2012b), The Role of Services for Manufacturing Firm Exports‖,

?倝 rebro University, manuscript

[7] Rentzhog, M (2010), At Your Service The importance of Services for Manufacturing Companies and Possible Trade Policy Implications‖, Swedish Board of Trade, 2010:2

[8] Gemmel, P ServiceProcess Design and Managemen[A]van Looy, P, Gemmel, P , van Dierdonck, R (Eds), Services Management: An Integrated Approach[C]Pearson Education, 2003,Harlow, 259-276

[9] Hanson, G, Mataloni, R, Slaughter, M Vertical Production Networks in Multinational Firms[R] NBER Working Paper , No 9723,2003

[10] Venables, A-JEquilibrium Locations of Vertically Linked Industries[J] International Economic Review , 1996,37(): 341-359

[11] Marshall, J-N, Damesick, P , Wood, P Understanding the Location and Role of Producer Services in the United Kingdom[J] Environment and Planning A , 1987,(19): 575-595

[12] Klaesson, J Monopolistic Competition, Increasing Returns, Agglomeration and Transport Costs[J]Annals of Regional Science , 2001,(35): 375-394

[13] Goe, W Producer Services, Trade and the Social Division of Labour[J] Regional Studies ,1990, 24(): 327-342

[14] Either, W National and International Returns to Scale in the Modern Theory of International Trade[J]The American Economic Review, 1982,72(): 389-405

[15] Weitzman, ML Monopolistic Competition with Endogenous Specialization[J]Review of Economic Studies , 1994,61(): 45-56

[16] Dixit, AK,Stiglitz, JE Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity[J]The American Economic Review, 1977,67():297-308

[17] Rivera-Batiz, L Increasing Returns, Monopolistic Competition and Agglomeration Economies in Consumption and Production[Jj]Regional Science and Urban Economics,1988,18(): 125-153

[18] Matsuyama,K Complementarities and Cumulative Processes in Models of Monopolistic Competition[J] Journal of Economic Literature , 1995,33(): 701-729

[19] Windrum, P, Tomlinson, M Knowledge-Intensive Services and International Competitiveness: A Four Country Comparison[J]Technology Analysis & Strategic Management, 1999,11 (3): 391-408

[20] Ancori, B, Bureth, A, Cohendet, P The Economic of Knowledge: The Debate about Codification and Tacit Knowledge[M]Industrial and Corporate Change22000255-287

[21] Kleinknecht,A(1989), “Firm Size and Innovation Observation in Dutch Manufacturing IndustriesSEO Reprint53, Amsterdam

[22] Cohendet,P, Steinmueller, WE (2000), “The Cofidication of Knowledge: a Conceptual and Empirical Exploration” In: Industrial and Corporate Change2pp195-209

[23] Cohen,W, Levinthal, D Innovation and Learning, the Two Faces of R&D[J]Economic Journal,1989,99():569-596

[24] Teece,DJ Profiting from Technological Innovation: Implication for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy[J] Research Policy,1986,15():285-305

[25] Muller, E (1999), “Innovation Interaction between Knowledge-Intensive Business Service and Small and Medium-Sized Enterprises-Analysis in Terms of Evolution, Knowledge and Territories PhD Dissertation, Faculte des Sciences Economiques et de Gestion, Universite Louis Pasteur, Strasbourg

[1] 劉奕,夏杰長以功能性服務集群策動制造業集群升級的實現路徑與政策建議[J]宏觀經濟研究,2010,(3):33-37

[2] 劉明宇,芮明杰,姚凱生產性服務價值鏈嵌入與制造業升級的協調演進關系研究[J]中國工業經濟,2010,(8):66-75

[3] Vandermerwe, S, Rada, JServitization of Business: Adding Value by Adding Services[J]

European Management Journal, 1989, 6(4): 314-324

[4] Hansen, NDo Producer Services Induce Regional Development?[J]Journal of Regional Science, 1990, 30(4): 465-476

[5] Gemmel, P,Van, LPServices Management: An Integrated Approach[M]San Antonio:Pearson Education, 2003259-276

[6] Lodefalk, MServicification of Manufacturing-Evidence from Sweden[J]International Journal of Economics and Business Research, 2013, 6(1): 87-113

[6] Lodefalk, MThe Role of Services for Manufacturing Firm Exports[J]Review of World Economics, 2014, 150(1): 59-82

[7] Rentzhog, MAt Your Service: The Importance of Services for Manufacturing Companies and Possible Trade Policy Implications[J]Swedish Board of Trade, 2010, 5(2):53-67

[8] Hanson, GH, Mataloni, RJ, Slaughter, MJVertical Production Networks in Multinational Firms[J]Review of Economics and Statistics, 2005, 87(4): 664-678

[9] Venables, AJEquilibrium Locations of Vertically Linked Industries[J]International Economic Review, 1996,5(2): 341-359

[10] Marshall, APrinciples of Economics[M]London:Macmillan,2012

[12] Arrow, KJThe Economic Implications of Learning by Doing[J]The Review of Economic Studies, 1962,6(2): 155-173

[13] Romer, PMIncreasing Returns and Long-Run Growth[J]The Journal of Political Economy, 1986,16(5): 1002-1037

[14] Hansen, NDo Producer Services Induce Regional Development?[J]Journal of Regional Science, 1990, 30(4): 465-476

[19] Weitzman, MLMonopolistic Competition with Endogenous Specialization[J]The Review of Economic Studies, 1994, 61(1): 45-56

[20] Rivera-Batiz, FLIncreasing Returns, Monopolistic Competition, and Agglomeration Economies in Consumption and Production[J]Regional Science and Urban Economics, 1988, 18(1): 125-153

[21] Matsuyama, KComplementarities and Cumulative Processes in Models of Monopolistic Competition[J]Journal of Economic Literature, 1995,23(2): 701-729

[27] Cohen, WM, Levinthal, DAInnovation and Learning: The Two Faces of R&D[J]The Economic Journal, 1989,6(3): 569-596

[29] Muller, E, Zenker, ABusiness Services as Actors of Knowledge Transformation: The Role of KIBS in Regional and National Innovation Systems[J]Research Policy, 2001, 30(9): 1501-1516

[11] Klaesson, JMonopolistic Competition, Increasing Returns, Agglomeration and Transport Costs[J]The Annals of Regional Science, 2001, 35(3): 375-394

[12] Goe, WRProducer Services, Trade and the Social Division of Labour[J]Regional Studies, 1990, 24(4): 327-342

[13] Ethier, WJNational and International Returns to Scale in the Modern Theory of International Trade[J]The American Economic Review, 1982,23(2): 389-405

[14] Dixit, AK, Stiglitz, JEMonopolistic Competition and Optimum Product Diversity[J]The American Economic Review, 1977,21(2): 297-308

[15] Windrum, P, Tomlinson, MKnowledge-Intensive Services and International Competitiveness: A Four Country Comparison[J]Technology Analysis and Strategic Management, 1999, 11(3): 391-408

[16] Héraud, JAIs There a Regional Dimension of Innovation-Oriented Knowledge Networking[A]KashikojimaFifth Regional Science and Technology Policy Research Symposium[C]RESTPOR,20005-7

[17] Ancori, B, Bureth, A, Cohendet, PThe Economics of Knowledge: The Debate about Codification and Tacit Knowledge[J]Industrial and Corporate Change, 2000, 9(2): 255-287

[18] Kleinknecht, AFirm Size and Innovation[J]Small Business Economics,1989, 1(3): 215-222

[19] Cohendet, P, Steinmueller, WEThe Codification of Knowledge: A Conceptual and Empirical Exploration[J]Industrial and Corporate Change, 2000, 9(2): 195-209

[20] Teece, DJProfiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy[J]Research Policy, 1986, 15(6): 285-305

(責任編輯:徐雅雯)