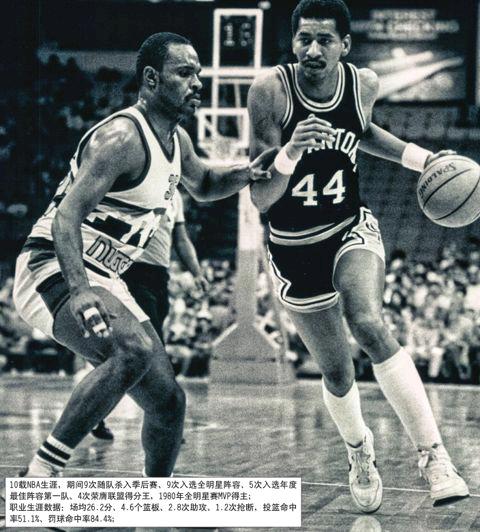

42.喬治·格文

郭忻杪

在羅列眾多視得分如探囊取物般的牛人時,如果少了喬治·格文的名字那無疑是件很白癡的事情。“冰人”的履歷則可以充分證明這一點——4次NBA得分王,只有MJ和張伯倫在這點上超過了他(AI、KD同他一樣也是4次);單節33分(這一紀錄直到37年后才被克萊·湯普森所打破);創造過一個連續407場比賽得分達到兩位數的紀錄;在NBA10年時間總共得到20708分,平均每場26.2……

上述這段時光從20世紀70年代中期一直延續到80年代中期,對于想要完整欣賞“冰人”偉大之處的人們來說,他們不能錯過的有格文在25尺外平穩的跳投、飛往籃筐時優美的指間撥球上籃(Finger-Roll),以及用任意手完成優雅的反向上籃,或者是在一個7尺大漢的面前起身暴扣。不論是面對三人夾擊還是要空中變向,格文總是能使那些看上去不可能完成的事情變得簡單。且盡管經常會有一些難度極大的出手,但他的投籃命中率卻仍舊超過了50%!惟一遺憾的是,他不善于“作秀”,那種使比賽變得更加簡單的打球風格阻礙了他獲得如同MJ、“J博士”、“魔術師”等更具表現力球員一樣的鼓噪名聲。

1982年,杰里·韋斯特曾在格文第4次獲封得分王頭銜后,對《洛杉磯時報》說:“他是那種我會花錢去看他比賽的球員。”著名教練迪克·莫塔在同一年也對《薩克拉門托蜜蜂報》說過:“你根本就無法阻止喬治·格文,只能希望他的手臂在投40次籃后變得疲憊,或是對此(一直得分)感到厭倦,否則的話只要他想得分這件事便會一直進行下去。”

從底特律一個窮人家庭中走出最終邁向NBA,格文走了段不尋常的路。起初他是在ABA打球,效力于弗吉尼亞侍從隊,跟“J博士”是隊友。一天,侍從隊后衛法蒂·泰勒突然朝著格文打量了一會,然后便稱他為“IcebergSlim(苗條的冰山)”。這個綽號后來被簡化為“Iceman”,也就是如雷貫耳的“冰人”。

據格文自己所說,“IcebergSlim”,泰勒的靈感其實是來源于一個皮條客寫關于他以前在芝加哥街道上生活的暢銷自傳小說時所用的筆名。“那也是我對自己早年生活的全部印象。”格文說,“在底特律,到處都是汽車,街道川流不息,快節奏的生活,卻不屬于像我……這樣整天為能吃飽一口飯而奔波的窮人。”只是,與街頭上那些外表相似的皮條客相比,后來這個綽號更多指代的還是格文在球場上的鎮靜沉著。

1973-74賽季,格文在他第一次參加ABA全明星賽同一天,被交易到馬刺隊,自此,便開始了長達11年身披銀黑色戰袍的輝煌歲月。當馬刺在1976年加入NBA的時候,許多觀察家對格文的期望只是——上限一流球員,而不是巨星。不過,當格文在5年時間里拿了4次得分王,5次被選入年度最佳陣容第一隊,并且連續出現在全明星賽的舞臺上后,這些人意識到自己錯了。

那個關于格文同“天行者”湯普森飆分的故事,這里我們就不再贅述了。人們往往記得的是那震撼人心的兩場常規賽收官戰,卻很少有人注意到這點——在這個賽季(1977-78)的MVP最終評選中格文名列第二,下一年同樣如此。“冰人”沒有獲得過MVP,也沒有贏得過總冠軍,但在他為馬刺效力的9年時間里,圣城球隊卻始終是NBA里的一支強隊,共5次獲得分區冠軍。1985-86賽季開始前格文被交易至公牛,留下的是在這里得到19383分以及多達60項之多的球隊紀錄,他也是馬刺隊歷史上在NBA里的第一位真正超級巨星。

在NBA退役后格文還去過意大利打球,為班科羅馬隊效力,場均能得到26.1分。可惜的是他晚節不保,在這期間沾上了毒品,后來到康復所治療了三次才徹底去除,其中最后一次是1989年在休斯敦,而這家治療所正是由他的前馬刺隊友約翰·盧卡斯所經營的。

擺脫毒癮后,“冰人”開始熱衷于一項無害的運動:高爾夫,還作為一名社區關系代表為馬刺隊工作過。如今他已經62歲了,昔日所穿的44號球衣也早已退役,不過每當有電視轉播AT&T中心主場比賽的時候,我們還總是能看到他,以及字幕所打出的那一串輝煌紀錄。