早期腸內營養對胰十二指腸切除術后護理對比分析

張碧紅 李琴

早期腸內營養對胰十二指腸切除術后護理對比分析

張碧紅 李琴

目的 探討在胰十二指腸切除術患者中, 采用早期腸內營養護理措施的臨床效果。方法 50例胰十二指腸切除術患者, 隨機分為對照組和觀察組, 各25例。對照組采用腸外營養支持方案, 觀察組采用腸內營養支持方案。觀察兩組患者的護理效果。結果 與對照組比較, 觀察組患者術后7、14 d血清總蛋白(TP)、轉鐵蛋白(TF)、血清蛋白(ALB)含量明顯升高, 術后21 d體重恢復到術前水平, 對照組在術后90 d一直下降;在腸道菌群數量上, 觀察組患者乳酸桿菌、雙歧桿菌數量多, 腸球菌、大腸埃希菌數量少;在臨床指標上, 觀察組患者排便時間長, 但住院時間更短, 治療費用更低;差異均具有統計學意義(P<0.05)。兩組患者在并發癥的發生率上相比差異無統計學意義(P>0.05)。結論 對于胰十二指腸切除術患者實施早期腸內營養支持方案, 能夠有效改善患者的營養狀況, 縮短恢復時間, 降低治療費用, 值得臨床推廣。

腸內營養;胰十二指腸切除術;護理效果

胰十二指腸切除術在手術操作上比較復雜, 對患者造成的創傷大, 加上術前很多患者存在營養不良情況, 導致術后容易發生膽瘺、胰瘺、感染、出血、胃潴留等并發癥[1]。一方面對患者造成了嚴重的影響, 另一方面延長了住院時間,導致治療費用增加。通過實踐和研究表明, 對創傷較大的患者在術后進行早期營養支持, 能夠改善患者的營養情況, 在提高自身免疫能力的同時, 降低并發癥的發生率[2]。本文選取本院收治的胰十二指腸切除術患者進行分析, 采用早期腸內營養支持護理方案取得了良好的護理效果, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 資料來源于本院2013年7月~2014年6月收治的胰十二指腸切除術患者50例, 將其隨機分為對照組和觀察組, 各25例。對照組男17例, 女8例;年齡35~68歲, 平均年齡(56.2±5.6)歲。觀察組男14例, 女11例;年齡33~69歲, 平均年齡(57.3±5.2)歲。其中胰頭癌24例, 慢性胰腺炎合并腫塊3例, 十二指腸乳頭癌11例, 膽總管末端癌12例。兩組患者性別、年齡、病情等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 臨床診斷標準 ①患者滿足營養不良的篩選標準[3],同時排除重要器官功能性障礙患者、免疫系統疾病患者、沒有肺部、腹腔、膽道急性炎癥。②患者自愿參與本次研究,簽屬知情同意書。

1.3 營養護理方法 對照組采用腸外營養支持方案, 觀察組采用腸內營養支持方案。具體內容如下。

1.3.1 對照組 患者在術后24 h后, 進行營養液的腸外營養支持。營養液經過中心靜脈導管輸入, 連續應用7 d。患者能夠進食后, 減少營養液劑量。

1.3.2 觀察組 患者在手術中行空腸造口術, 手術結束24 h后給予腸內營養。營養液選擇能全力[紐迪希亞制藥(無錫)有限公司, 國藥準字H20010284], 使其通過輸液泵經過空腸造口均勻輸進腸內, 100~125 ml/h, 連續使用7 d。其中,第1天使用半量, 觀察患者的胃腸道反應, 然后逐漸增加劑量直至全量。患者能夠進食以后, 減少營養液的用量。

1.4 觀察指標 ①觀察兩組患者護理前后的各項檢測指標,包括TP、TF、ALB。②對比兩組患者的腸道菌群數量, 常見菌群如乳酸桿菌、雙歧桿菌、腸球菌、大腸埃希菌。③觀察兩組患者的臨床指標, 包括排便時間、住院時間、治療費用。④對比兩組患者的并發癥發生情況, 如胰漏、腹水、胃排空延遲、切口感染等。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( -x±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

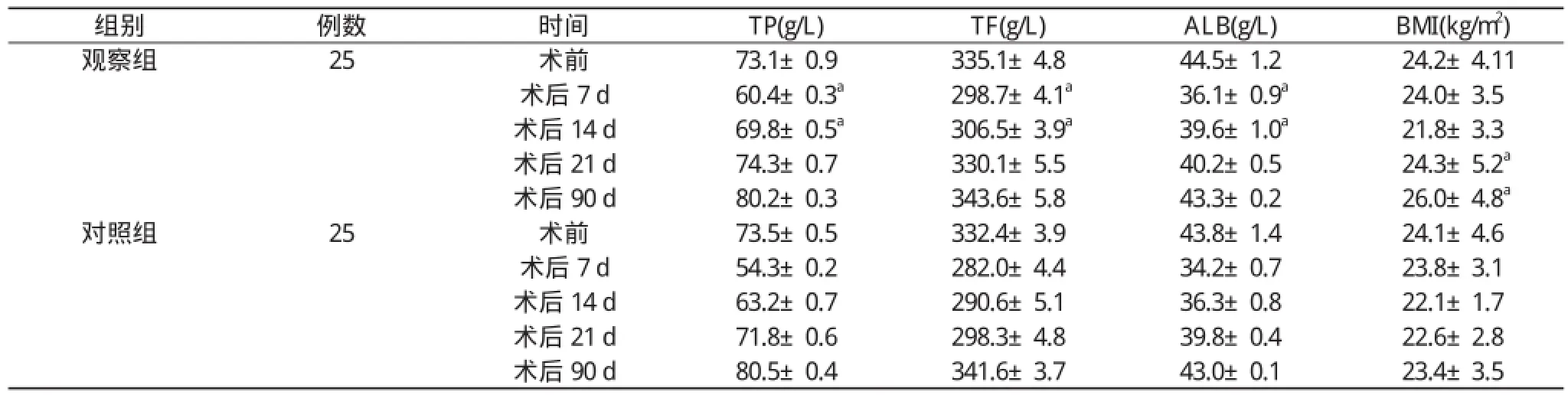

2.1 兩組患者護理前后各項檢測指標比較 觀察組患者術后7、14 d的血清中TP、TF、ALB含量明顯高于對照組, 術后21 d 體質量指數(BMI)恢復到術前水平, 對照組患者在術后90 d體重一直下降, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者護理前后各項檢測指標比較( x-±s)

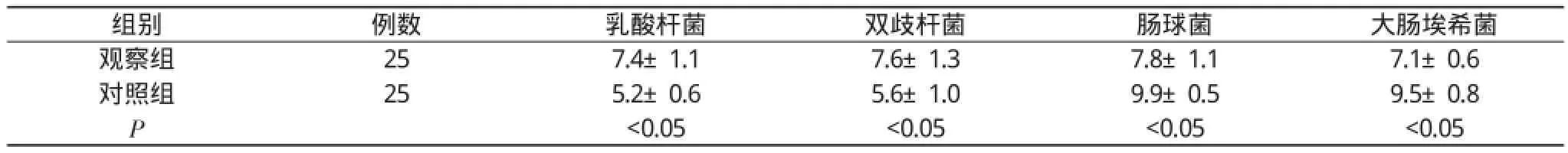

2.2 兩組患者腸道菌群數量比較 觀察組患者乳酸桿菌、雙歧桿菌數量明顯多于對照組, 腸球菌、大腸埃希菌數量明顯低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組患者臨床指標比較 觀察組患者排便時間比對照

組長, 但住院時間更短, 治療費用更低, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

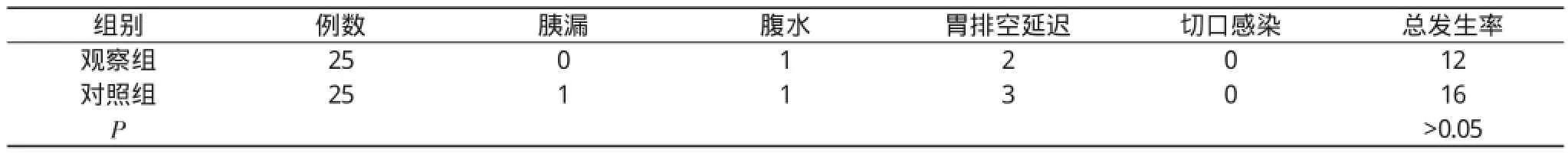

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較 兩組患者并發癥發生率相比差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表2 兩組患者在腸道菌群數量上的比較 ( x-±s, lgN/g)

表3 兩組患者臨床指標比較( x-±s)

表4 兩組患者并發癥發生情況比較 [n, n(%)]

3 討論

3.1 胰十二指腸切除術 統計資料顯示, 胰十二指腸切除術的死亡率為3%~4%, 術后并發癥的發生率為40%~50%[4]。其中, 營養不良是最大的發病和死亡因素。在呂柯等[5]的研究中表明, 早期腸內營養支持能夠促進腸道功能的改善, 并且恢復機體營養狀況。因為該方案能夠刺激腸黏膜細胞的修復和增殖, 使屏障功能有所增強, 減少細菌和內霉素改變位置。另外, 可以降低腸黏膜的通透性, 維護了黏膜的功能作用,從而防止出現感染和多臟器功能障礙[6]。

3.2 護理措施 ①口腔護理:對于胰十二指腸切除術患者而言, 普遍會留置胃管和鼻腸管。在這種情況下, 患者一般都會使用口進行呼吸, 時間久了就會導致口部、舌部、咽部干燥。針對此, 護理人員要每天對患者口部進行護理2次,盡量使患者應用溫水漱口。如果患者禁食時間比較長, 就使用漱口水進行漱口, 同時觀察患者有沒有出現口腔潰瘍。②營養檢測:為了確保患者體內的電解質平衡、酸堿度平衡,就要根據這些變化來調整營養方案。護理人員要定期檢查患者的肝腎功能、白蛋白、24 h尿量, 并通過氮平衡測定來評價營養支持的效果。患者術后常出現糖代謝紊亂, 加重應急性高血糖, 因此還要進行血糖的檢測。一般情況下, 將血糖控制在7~11 mmol/L[7]。必要時可以注射微量胰島素, 使血糖水平保持穩定。③心理護理:護理人員要向患者講解腸內營養方案的重要意義以及正確的實施方法。輸注營養液時,患者取半臥位, 可以適當加強身體活動, 從而促進腸蠕動功能的恢復[8]。同時讓家屬鼓勵患者堅持治療, 增強戰勝疾病的信心, 減輕心理負擔。

綜上所述, 對于胰十二指腸切除術患者實施早期腸內營養支持方案, 能夠有效改善患者的營養狀況, 縮短恢復時間,降低治療費用, 值得臨床推廣。

[1] 王麗波, 楊玉美.早期腸內營養對胰十二指腸切除術后患者營養狀況的影響.南方醫科大學學報, 2012, 3(14):431-432.

[2] 陳淑蘭, 吳珊珊, 黃順紅, 等.胰十二指腸切除術后早期腸內營養的療效觀察與護理.護理實踐與研究, 2011, 8(5):61-62.

[3] 李勇, 周林, 譚群亞, 等.早期腸內營養對胰十二指腸切除術后發生感染的影響分析.中華醫院感染學雜志, 2013, 6(2): 1351-1353.

[4] 申銘, 薛新波, 錢家勤, 等.早期腸內營養對胰十二指腸切除術后急性炎癥反應的影響.華中科技大學學報(醫學版), 2010, 2(21):256-258.

[5] 呂柯, 景小松, 宋展.早期腸內營養與腸外營養在胰十二指腸切除術后應用的對比研究.中國現代醫學雜志, 2014, 15(17): 98-101.

[6] 吳文川, 靳大勇, 秦新裕, 等.胰十二指腸切除術后早期腸內營養支持.中國臨床醫學, 2012, 2(23):133-134.

[7] 李治國, 高勇, 馮留順.胰十二指腸切除術后早期腸內營養的意義.河南外科學雜志, 2013, 4(9):14-15.

[8] 米衛華.胰十二指腸切除術后腸內營養對體液免疫的影響及護理.中國醫學工程, 2014, 7(25):153, 155.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.13.142

2015-04-06]

518105 深圳市寶安區松崗人民醫院