歌劇《雪原》

游(日韋)之

2014年9月30日,是中國第一個烈士紀念日。記得那天在飛往沈陽的航班上,文匯報上有一段話引起了我的注意:“所有珍惜現在、構建未來的中國人,在烈士熱血澆灌的鮮花中感受到崇高與我們同在,烈士紀念日是我們擁有的一個新的價值符號。”或許是上天的冥冥安排,恰在這一天,國內眾多歌劇專家及媒體人齊聚沈陽,觀賞由遼寧歌劇院創作演出的中國原創歌劇《雪原》。這部專為抗聯戰士而寫的歌劇作品,從立項到正式演出不足10個月,甫一亮相便初露崢嶸,讓人對其未來信心滿滿。

演出結束,在掌聲和歡呼聲中,白茫茫的撕裂又復合的雪原,鮮紅色的楓林已然定格在我的記憶中,看著臺上依次謝幕的主創們,我想:“對的地方+對的時間+對的人們=好的作品。”

近年來,各地的原創歌劇作品有一種趨勢,即以本土的歷史事件、故事或傳說為題材進行創作。如此選材最大的優勢就是不可替代性。歌劇《雪原》就是這樣一部帶有鮮明地域特征的作品。八年抗戰,對東北三省而言,是整整14年與日寇的殊死博斗。也只有最深切的國恨家仇,才能讓那些原本互不相關的人們義無反顧地走到了一起,共同抗擊外來侵略。抗聯的前身是由部分原東北軍、中共抗日游擊隊、農民暴動武裝、義勇軍等自發組成的,之后由共產黨統一領導。如今,只要提起抗聯,自然而然就會聯想到東北,抗聯已成為東北永遠屹立不倒的一座豐碑,是每個東北人心中不可磨滅的記憶。

因此,由遼寧歌劇院演繹抗聯題材的作品,可謂名正言順。2015年,是反法西斯戰爭勝利70周年,在此時間節點前夕推出歌劇《雪原》,又可謂正當其時!

對于主創者來說,在對的地方、對的時間進行創作,也就擁有了地利天時。不過,單從一部歌劇創作的時間和藝術規律來講,歌劇《雪原》給主創者的時間又是緊張倉促的。從立項到最后呈現,滿打滿算也就10個月的時間。如果不是主創人員的全情用心投入和遼寧歌劇院全體員工的拼搏,《雪原》恐怕無法達到如今的模樣。

遼寧歌劇院在中國歌劇界是頗具影響力的一所劇院,遠的不說,20年前轟動全國的歌劇《蒼原》便出自這所劇院。20年后的今天,幾乎是同樣的一批人,重裝上陣,再度為中國的原創歌劇版圖上畫下了《雪原》這濃重的一筆。

歌劇《蒼原》的作曲徐占海,此番與自己的學生鄭冰一道挑起了《雪原》音樂創作的大梁。作為著名的東北本土作曲家,徐占海對于家鄉題材的作品情有獨鐘、駕輕就熟,是這部歌劇音樂創作的不二人選。但是真正要開始動筆又絕非易事。徐占海清楚地記得,接到創作任務之后,他一連幾天坐在鋼琴前,雖然腦海中思緒萬千,但怎么都理不出個頭緒。記得那是個不眠之夜后的清晨,東方晨曦微露,眺望遠方即將升起的紅日,徐占海突然覺得創作之門豁然洞開,他輕輕撫摸琴鍵,然后猛地站起身,自言自語道:“抗聯的英烈們,就讓我為你們寫一首安魂曲吧!”言罷淚如雨下。

徐占海說,從那天開始,他和鄭冰仿佛有神明佑護,創作異常順利。因為時間緊。師徒二人將場次分開來完成。為了趕時間,兩人每寫一場,就拿給劇院排一場。奇的是,雖然不同的場次分別出自兩位不同作曲家之手,但是聽起來音樂風格非常統一。師徒一脈相承固然是原因之一,對抗聯英烈們共同的景仰和相同的情感,也是這種統一最重要的因素。

歌劇《雪原》的音樂大氣磅礴,抒情和柔美穿插其間,在反映戰爭的艱苦和嚴酷的同時,對親情和愛情也有細膩的詮釋。尤其是合唱以及詠嘆調、宣敘調都有令人耳目一新之處。歌劇不同于電影或電視,既要滿足觀眾觀賞性的要求,同時又要體現舞臺藝術的創新和追求。所以,《雪原》的音樂創作有諸多寫意的元素。而對于東北民間音樂的運用,則做到熟悉而不俗氣,主要角色佟鐵、盛雪、馬一刀、馬大娘的音樂設計以及整部歌劇的音樂主題均以東北地方音樂作為基調,讓觀眾從頭至尾都可以捕捉到東北特有的民風民俗,但是卻沒有一段是完整的照搬,一切都似是而非,一切也都恰如其分。徐占海自我總結這部歌劇創作的特點:從創作形式而言,在功能與非功能之間:調式結構則是有調式和無調式之間不停的游離轉換。徐占海稱這是自己多年來歌劇音樂創作的一個探索,也是自身風格的體現。

在第二屆中國歌劇節上參加展演的原創歌劇作品中,有三部以上出自著名編劇馮柏銘之手。對“自己和自己打擂臺”有何感想,馮柏銘笑著說:“那就比吧,我當觀眾!”作為著名的歌劇編劇,即使時間再短,馮柏銘都不愿應付了事。接到歌劇《雪原》的劇本邀約,馮柏銘手上另一部歌劇的創作只進行了一半不到。兩部不同題材的作品同時創作,時間都那么急,徹夜無休的日子自然而然地就來了。作為軍旅作家,戰爭題材馮柏銘涉獵很多,對于抗聯的題材,在很多電影、電視包括一些舞臺作品中已有大量的反映,馮柏銘要考慮的是,如何讓歌劇《雪原》在創作立意上推陳出新?

本劇最初命名為《血原》,后改為《雪原》。兩個名字雖然各具深意。但兩者相較,后者的外延性更大一些。在中國,40歲以上的人對東北茫茫的林海雪原有一種特殊的情結,這得益于小說《林海雪原》以及京劇電影《智取威虎山》,所以,《雪原》傳達出的訊息除了戰爭的殘酷和血腥,還有在這隱蔽的雪原中,有著無數抗擊日寇侵略的有生力量,這是抗戰勝利的根本保證。

與通常的戰爭題材相比,這部歌劇最大的特點是沒有敵對雙方的戲劇沖突,因而也就沒有血腥的戰爭場面。四個角色佟鐵、盛雪、馬一刀、馬大娘都是正面人物,雖然馬一刀之后因救母心切而暴露了抗聯的駐地,但嚴格來講也不能算是反面人物。這樣的立意難度是非常高的,但是馮柏銘父子駕馭得不錯,全劇在抗日的大前提之下,以佟鐵和盛雪朦朧的情感為主線,以馬一刀和馬大娘的母子情感為輔線,交替展開戲劇進程。同時,馮柏銘繼續其文本詩化的風格,很多合唱及詠嘆調詞句優美,耐人回味。開場的合唱“是誰,讓頂天立地的東北漢,不開一槍,就放棄沈陽?是誰,讓兇猛稱王的東北虎,不吼一聲,就撤離戰場?日寇,已把屠刀磨出鋒芒,我們,卻把脖子洗得雪亮……”那種悲憤和無奈以及隱含的即將爆發的怒火,立刻將觀眾的注意力吸引過來。而這樣動人的唱段在劇中俯拾皆是。

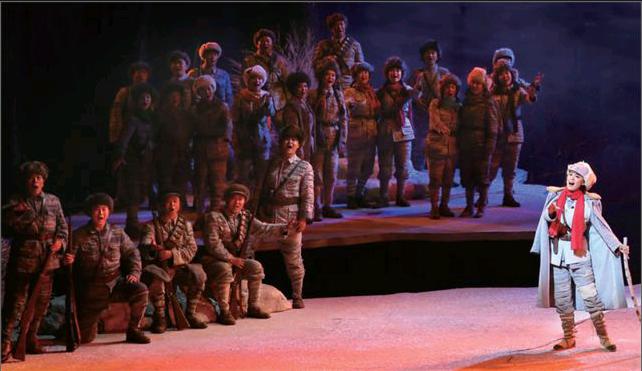

歌劇《雪原》的舞臺呈現唯美、寫意,白樺林、小木屋,茫茫雪原,茂密楓林……微微傾斜的大地,山河破碎時無聲地分裂開來,抗戰勝利之日完整復合。這樣的設置既與劇情內容相吻合,又豐富了舞臺表演的區域,使得舞臺的層次感更加豐富,強化了演員調度的畫面感。整部戲的色調以白紅為主,白茫茫的大地和林海是主色調,紅色在體現戰爭場面時畫龍點睛,而在尾聲時鮮紅色的楓林既可表示烈士的鮮血又代表著共產黨領導的紅色隊伍。

此次演出班底除了佟鐵、盛雪兩位男女主角,其他角色以及樂隊、合唱隊均來自遼寧歌劇院。飾演佟鐵的王傳越是總政歌劇團青年男高音,盛雪由沈陽音樂學院大連校區聲樂教師趙麗麗飾演。馬一刀由遼寧歌劇院院長車英飾演,馬大娘由青年演員曹粹飾演。四位主要角色以聲音刻畫人物做得都不錯。趙麗麗雖然年輕,但具備歌劇演員的綜合素質,對聲音的控制和把握也相對成熟。由車英飾演的馬一刀在整臺戲中尤其出彩,舞臺經驗豐富,唱、演俱傳神,其臺風的穩健、成熟以及通過形體和聲音相配合表現角色的內心等都值得青年演員多多揣摩與學習。

遼寧歌劇院交響樂隊聲部清晰,銅管和弦樂部分都比較出色。合唱隊在整場演出中承擔的任務比重較大,時而以雪原的異形——白衣人出現,時而是抗聯戰士,時而又是被日寇驅趕的民眾……演員們在不斷變換的場景中完成了雄渾厚重的合唱段落。也完成了襯托角色的“綠葉”的任務。上海歌劇院院長、著名男高音歌唱家魏松是這部歌劇的聲樂指導,為了這部歌劇能順利搬上舞臺,魏松在異常忙碌中數次飛抵沈陽,悉心指導每一位演員的演唱,對于此次的舞臺呈現,魏松不僅認可而且對青年演員們的出色表現甚為滿意。

著名導演曹其敬繼《蒼原》之后,再度與遼寧歌劇院合作。在歌劇《雪原》研討會上。曹導即興做對一副:“上聯:《蒼原》賣汽車;下聯:《雪原》搭大棚。橫批:遼歌精神”。作為與遼寧歌劇院有著深厚合作淵源的曹導,道出了該院不鳴則己、一鳴驚人的關鍵所在。就在本文收官之際,歌劇《雪原》作為中國第二屆歌劇節入選劇目,已經準備南下。這首獻給抗聯戰士的“安魂曲”,不日即在江城武漢唱響。我想,歌劇《雪原》所告慰的將不僅僅是抗聯的英烈,還有千千萬萬為了中華民族自由和解放犧牲的所有英魂!