政黨配票與國會選舉

陳兵

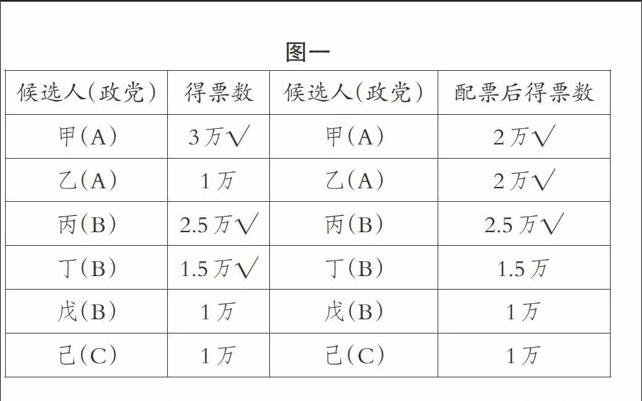

政黨配票(Vote Equalization)是在西方國家國會以及我國港澳臺地區立法機構選舉中,新近興起的一種選舉策略。“配票”意即平均分配選票,指的是政黨在多職位的選舉中,號召特定選民將選票投給指定的候選人,以使本黨候選人得票較為平均,避免選票過于集中而浪費選票,保證本黨盡可能多的候選人當選的行為。如圖一(“√”為當選者),假設A、B、C三黨共六位候選人角逐某選區的三個當選名額,有效票共10萬票。A黨共獲得4萬票,在未進行配票前,因為該黨的得票過于集中于候選人甲,所以A黨最終只當選1席;而在配票之后,候選人甲過剩的選票中有1萬票分給同黨候選人乙,則甲乙二人都可當選,A黨最終多獲1席。

配票實際上是一種政黨追求席次最大化的選舉策略,目的是解決政黨得票率與席次率不成比例的問題。但與普通選舉策略不同的是,配票有操縱民意,干涉選民自主表達意愿之嫌。因此,配票的每一次運用都會在相關國家和地區引起極大的爭議,甚至成為整個選舉的焦點。而另一方面,隨著時間的推移,配票技術也日臻完善,被運用的次數和對選舉結果的影響力也在不斷地增加,以至于在某些選舉中,配票還成了選舉的決定性影響因素,如2004年我國臺灣地區的第六屆“立委”選舉,參選的各個政黨都將本黨或本聯盟贏得過半席次的希望寄托在精確配票上。截至目前,美國、加拿大、法國、荷蘭、日本、韓國和菲律賓等國的國會或地方立法機構選舉以及我國港澳臺地區的立法機構選舉中,都有政黨正在或曾經使用配票策略的記錄。

然而十分遺憾的是,配票在國外和我國港澳臺地區與日俱增的受關注度和重要性,卻沒能引起我國學界的足夠重視,國內尚缺乏對政黨配票作系統性研究的著述,以至于國內對于配票的認識不僅過于粗淺,而且還存在著不少謬誤,如配票是我國臺灣地區選舉中獨有的現象,配票只能在復數選區單記不可轉讓制的選舉制度下出現等等。為匡正此類錯誤,更為拋磚引玉之用,筆者不揣淺陋,以下就對配票作一個概括性的介紹與研究。

一、配票與選舉制度

如前所述,配票只適用于多名額的選舉,因為一般情況下,只有在多名額的選舉中,政黨才有可能提名多個候選人,也才有分配選票的需要。

選舉制度種類繁多,一般以選舉公式為準,將選舉制度劃分為多數制與比例代表制兩大類。這兩類選制結合有多個當選名額的復數選區制,所產生的常見的選舉制度類型主要包括復數選區比較多數決制和名單式比例代表制兩種。配票一般也就只會出現在這兩種選舉制度中。

(一)復數選區比較多數決制

在復數選區比較多數決制下,選區的應選名額

為一個以上,候選人以票數的高低依次當選,而不問其票數是否過半。根據選民可圈選候選人數目的不同,該選制又可分為全額連記法、累積投票制、限制連記法和單記不可轉讓制(也有學者認為單記法是限制連記法的一種特殊形式)四種。

1.連記法

全額連記法意即選民必須圈選與應選名額相同數目的候選人,且不可重復投給一位候選人。累積投票制也必須圈選與應選名額相同數目的候選人,但允許重復投給一位或幾位候選人。限制連記法則是選民可圈選兩個以上而又低于應選名額的候選人。這三種選舉方式都屬于連記法,也都較為罕見,在各國國會選舉中應用的并不多。如累積投票制,目前有據可查的僅有南非國會在1909年至1994年期間曾應用過;而目前正在使用限制連記法的也只有西班牙上議院一例。廣泛應用連記法的是西方各國的政黨和社會團體的內部選舉,如英國工黨和日本民主黨的黨代表與黨干部選舉。

由于適用的選舉類型是投票人數較少的小型選舉,且應選名額一般比國會選舉多許多(黨代表和黨干部通常達幾十甚至上百人),使得連記法的配票方法也較為特殊。連記法配票時對選票圈選的要求較為復雜,配票通常采用“配票名單”的方式進行,即在投票前就發出已圈選好的樣票給支持者,讓支持者比照樣票圈選候選人,以避免圈選錯誤。值得注意的是,因為可圈選多個候選人,在連記法下還會產生“換票”這種類似于配票的選舉策略。所謂“換票”,即是投票人與其他投票人達成協議,在圈選自己或自己支持的候選人之外,還會圈選與自己達成協議的投票人或其支持的候選人,以換取其也圈選自己或自己支持的候選人的行為。與配票相比,換票的爭議性更大。它被認為是政黨或社會團體內的宗派進行利益交換和政治分贓的工具,同時也為賄選和買票開了方便之門。

2.單記不可轉讓制

單記不可轉讓制下選民只可圈選一位候選人,且候選人的得票不能轉移給其他候選人(如圖一)。由于其本身存在著許多難以克服的弊病,如本黨候選人相互競爭造成黨內派系林立,當選門檻較低造成賄選成風和極端政黨等等,因此采用該選制的國家和地區也不多。但與連記法相比,單記不可轉讓制還算是一種較為常見的選舉制度。巴西、波多黎各、瓦努阿圖、約旦、日本和韓國等國國會以及我國臺灣地區和美國部分州(如阿拉巴馬州)立法機構的選舉都曾經或正在使用該選制。配票在選舉中的應用也大都見于該選制中,絕大部分西方學者對配票的研究也都以該選制為典型和基礎,以至于在國內會出現配票只能在該選制下產生的誤解。

單記不可轉讓制的配票方法可分為三類:一是技術型配票,即以選票設計等技術型的方法達到配票的目的。如波多黎各各政黨在采用單記不可轉讓制的全國不分區眾議員選舉(產生11名眾議員)中,通常會將選票上候選人的名單順序進行變更,以保證本黨候選人得票平均,因為大多數選民通常只會將選票投給處于名單頂端的屬意政黨的候選人。二是組織型配票,即以政黨的組織機器進行配票。通常表現為候選人劃分責任票源區,依靠票源區的黨組織機器進行強力動員拉票。候選人各守分際,不得跨區拉票。這種配票方法對黨機器的組織動員能力要求較高,一般多見于獨霸或獨大型政黨,如日本自民黨。三是自行配票,即政黨號召選民自發配票。這是最常見的配票方法,其配票的參考物也是五花八門,十分有趣。常見的有性別(男投男,女投女),出生季節(春夏秋冬四季出生的選民分別投給四位候選人),身份證尾號(如單數投某位候選人,雙數投某位候選人),門牌號等。所有的參考物都必須符合兩個條件,即簡單易行、選民易懂和能把選票分配平均。所以在幾乎每個家庭都擁有私家車的美國,在州議會的選舉中,政黨有時也會將私家車車牌號作為配票的參考物。

(二)名單式比例代表制

名單式比例代表制是一種直接對候選人名單而非候選人投票的選舉制度,同一政黨或社團的候選人共列于一個名單競選,議席分配的依據是各名單的得票比例。該選制最早出現于1899年的比利時,除法國等極少數國家外,目前大部分歐陸國家的國會選舉都采用該選制。政黨使用配票策略是為了解決候選人得票不均而導致的得票率與席次率不成比例的問題,而名單式比例代表制本身就具有以得票比例分配議席的機制,因此實際上名單式比例代表制是一種制度“自動配票”的選制,所以在該選制中極少出現政黨配票的現象。這也是許多人認為配票不可能在該選制中出現的原因所在。但實際上,該選制中也存在政黨配票的現象。

名單式比例代表制中的配票現象與其計票方法有關,而其計票方法主要有最大余額法和最高平均數法兩種。

1.最大余額法

最大余額法需先選定一個當選基數,然后以此基數除以各名單的得票總數,取整數部分作為第一輪席位分配時各政黨的當選名額;如果還剩余議席,即比較各名單余票的多寡,進行第二輪的議席分配。常見的當選基數有四種:黑爾基數、哈根巴赫基數、族普基數和因皮立亞里基數。如果總票數為V,應選名額為N,四種基數分別為V/N, V/N+1,(V/N+1)+1,V/N+2。無論采用何種基數,最大余額法都以比較各名單的余票多寡,進行第二輪的席位分配。所以一些政黨就通過分拆名單的配票方法,使兩個名單都能有較多的余額,從而在第二輪的席位分配中獲得更多的席次。由政黨分拆出去的名單,以社團或獨立名單的方式競選。我們以黑爾基數舉例說明,假設某選區共產生五個議席,有A、B、C、D四黨競爭,總有效票為10萬票,當選基數即為10萬/5=2萬票。假設A黨獲得4.8萬票,B黨獲得2.2萬票,C黨獲得1.8萬票,D黨獲得1.2萬票,其席次分配如圖二,第一輪A黨獲2席,B黨獲1席,C黨和D黨0席。第二輪比較余票多寡分配剩余兩席,C黨和D黨因余票最多分得余下兩席,最終席次為A黨2席,B、C、D黨各1席。但如果A黨分出獨立名單E(如圖三),且由A黨轉投名單E的票數在12001~15999票之間,則在第一輪席位分配時,A黨少分得1席,但在第二輪比較余票多寡時,A黨仍能獲得1席,而名單E則能搶走D黨所獲的1席,最終席次為A黨2席,B黨、C黨和名單E各1席,D黨0席。通過分拆名單,A黨實際上多獲得了1席。

在2012年我國香港地區的立法會選舉中,民建聯即在采用黑爾基數的6個地區直選選區(共產生35名議員)將政黨名單分拆為9個,結果9個名單的第1順位候選人全部當選,配票成功。

2.最高平均數法

最高平均數法又稱頓特法,其計算方法為:假定多黨爭奪M個名額,將各黨所得票數分別除以1,2,3……一直到M,將商由大到小排列,第M個數即為平均數。再用各黨得到的票數除以平均數,所得結果即為各黨獲得的席次數。頓特式存在多種變型,主要變化的是除數,如北歐國家及新西蘭采用的圣拉古法(奇數法)將除數變為奇數1,3,5……;修正式圣拉古法為防止小黨林立,將除數修正為1.4,3,5……;我國澳門地區立法會的地區直選(共產生12名議員)所采用的變型,則將除數修正為1,2,4,8……的等比數列。這些變型有一個共同特征,即除數從第2位起急劇增大。這是為了增加中小政黨獲得第1席的可能,但同時也增加了同一張名單獲得第2或第3席的難度。因此為了規避制度設計的限制,順利獲得第2或第3個議席,采用頓特法變型的國家和地區的選舉中也會出現政黨分拆名單的配票方式。如2009年的澳門立法會選舉,新澳門學社即將政團名單分拆為兩個,結果一個名單當選兩席,另一個名單當選一席,在配票的策略下達到了席次的最大化。

值得注意的是,在名單式比例代表制的選舉中,無論是哪種計票方法,政黨配票的出現都要有一個前提:允許社團名單甚至無黨派候選人組成的獨立名單等非政黨名單參選,只有這樣政黨才能通過分拆名單的方式進行配票。在有著上百年政黨政治傳統的歐陸國家,其國會選舉雖也采用名單式比例代表制,但大都只允許政黨名單參選,因此在歐陸國家的國會選舉中鮮少有政黨配票的現象。

二、配票的非制度性前提

配票是一種高度技術性的選舉策略,除了要與選舉制度相適應外,政黨想要進行配票并取得成功,還需滿足以下四個非制度性前提:

一是有一定比例具有高度“政黨認同”的選民,選黨重于選人,或者至少選黨與選人并重,并且愿意配合政黨配票的號召。“政黨認同”是上世紀六十年代美國密歇根學派研究選民投票行為時提出的概念。政黨認同形成的基礎是社會中具有以政黨競爭為主的政治傳統和穩定的政黨體系。換言之,配票只能在有政黨政治傳統和政黨體系較為持久、穩定的國家和地區中施行。泰國國會下議院在1997年之前,曾長期實行復數選區全額連記制。但由于政黨政治的不成熟,導致泰國的政黨體系極為不穩定,政黨數目多,規模小,黨紀渙散。政黨壽命短,名稱、綱領更改頻繁,還有許多因選舉而臨時拼湊起來的政黨。泰國選民難以形成穩定的政黨認同,因而在泰國下議院的選舉中也幾乎沒有出現過政黨配票的現象。

二是政黨要有準確估票的能力且票源充足。一般來說,進行配票的都是大中型政黨,小黨鮮有配票行為。這是因為只有在同一選區中能夠提名兩名以上候選人的政黨,才會面臨候選人得票不均的問題,也才有進行配票的需要。也正因如此,任何政黨在進行配票之前都必須對可能獲得的票數估算準確,在票源充足的情況下才進行適度提名或適度分拆名單后配票。如果對票數估算不準,超額提名或分拆名單過多后配票,反而有可能導致候選人全部落選。在實踐中,政黨一般以本黨在上一次選舉中的得票數作為估票的主要依據。

三是同黨候選人愿意配合配票,而不陽奉陰違,互挖墻腳。除選民的配票意愿之外,政黨還需考慮候選人的配票意愿。如果候選人的配票意愿不高,極有可能出現同黨候選人之間互相拆臺、互挖墻腳的現象,導致配票的效果達不到預期。

四是政黨提名的候選人應具有較高的同質性。所謂的同質性,是指候選人應在政治理念、形象和其他方面的條件上較為接近。否則一些選民可能會因為對個別候選人某方面特殊條件的強烈認同,只愿將選票投給該候選人,而不愿配合政黨配票,將選票投給該黨的其他候選人。

三、配票的爭議性

如前所述,圍繞著配票是否違反民主原則和自由公正的選舉原則,無論是在西方國家還是在我國港澳臺地區,對配票歷來存在著極大的爭議。現將反對者與支持者的意見錄述如下:

反對意見:(1)選舉是將選民個人意愿匯集成社會整體意見的程序性工具,是現代國家民意表達的主要機制。政黨配票干涉選民的自由意志和自主投票意愿,以黨意代替民意,使選舉無法真實反映輿情與民意,喪失匯集社會整體意見的功能。(2)選民“選黨不選人”,忽視候選人的個人特質,疏于對候選人能力與品行的考察,讓“搭便車者”大行其道,導致當選的候選人良莠不齊,折損選舉“選賢與能”的功能。(3)只有較大的政黨才有配票的需要,配票策略的實施,將使小黨喪失因大黨候選人得票不均而產生的當選機會,進一步壓縮小黨的生存空間。

支持意見:(1)選民的投票行為受到諸多錯綜復雜的因素影響,如民調、競選廣告、突發事件等等,政黨配票只是其中的“變量”之一,是否響應政黨配票的最終決定權仍在選民自己手中。配票只是政黨鼓勵或希望選民作出怎樣的投票行為,并沒有強制選民。配票并沒有干涉選民的自主意愿。(2)“選黨不選人”可提高選民的政治成熟度,增強選民對特定政黨的認同度,保持政黨體系的穩定,使社會形成穩固的政黨政治的傳統。(3)配票雖然使小黨喪失了“意外”當選的機會,但卻可提高選舉中各政黨的得票率與最終席次率的相符度,減少政黨超額代表或代表性不足的現象,對各個政黨來說都是更公平的結果。(4)配票可增加知名度不高卻具有專業能力的政治新人當選的可能性,加速政壇新老更替,強化精英甄補的選舉功能。