福祿吉祥大興旺——淺析朱泥“寶葫蘆壺”的造型、色澤及藝術特征

范淑娟

(宜興紫砂工藝二廠,宜興214221)

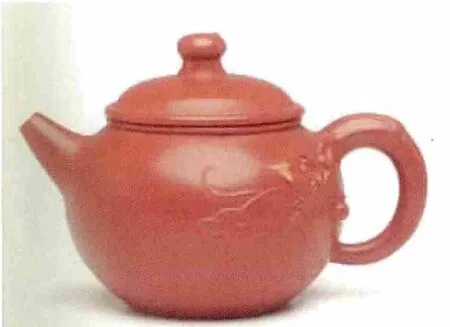

歷史悠久燦爛輝煌的中華傳統文化,對宜興紫砂的繁榮興旺產生了極其重大的影響,縱觀歷史上許多經典紫砂造型,好多都帶有深深的傳統文化的烙印。今天的紫砂藝苑百花盛開,茁壯成長的一族中,許多作品的根都深深地扎在傳統文化肥沃的土壤里。“寶葫蘆壺”(見圖1)充分利用傳統文化中象征吉祥的紅色色彩和葫蘆寓入的福祿理念,并在創新的道路上尋找新的突破口,嘗試著將做大與生動活潑的自然形態融合,讓優越的實用功能和優良的藝術欣賞價值珠聯璧合,使得自然界的勃勃生機與朱泥壺的神奇魅力得以充分展示,使得外表形象與內蘊意境的美學感受得以充分釋放。

圖1 寶葫蘆壺

1 工藝技法

“寶葫蘆壺”首先采用光素圓形器傳統手工成型工藝,完成身筒及蓋、嘴的初步制作,再運用花塑器傳統工藝,通過捏塑、雕鏤、堆貼等工序,以葫蘆藤的形態為把的造型,葉片、莖蔓從把端延伸貼塑于壺身,一枚生動靈巧的小葫蘆從莖葉間冒出來附于壺身下墜吊掛著。寫意性狀的壺身飽滿圓潤,一捺底內斂,壺嘴伸展上翹,壺口沿設翻卷線裝飾,與壺蓋邊緣線組合成“天壓地”式的子母線。壺蓋面微隆,與壺身組合成抽象的大葫蘆形態,蓋上的鈕似一枚尚處于花蕊中剛露出一點尖尖角的幼葫蘆,與身蓋合成的大葫蘆上下呼應。整器形態顯得圓穩勻正,主附體過渡自然,其取源于自然界植物葫蘆的多種元素,或以抽象寫意的形式間接表達,或以具象寫實的形態直接演繹,既給人以想象的空間,又生動逼真,濃郁的生活情趣清新感人。

這件“寶葫蘆壺”燒成后的容量達500ml,屬朱泥類大壺。由于朱泥礦物蘊藏量稀少,質地又十分細膩,通常情況下只用來作為化妝土粉飾或制作100~200ml左右的小品壺。制作大容量朱泥壺,不僅原料消耗大,而且制作難度高,制作過程中尤其得注意泥片和坯體干濕度的變化。盡管朱泥有著較好的可塑性,但因其泥質顆粒十分細微,水分子存于其間不易揮發,成型拍打時,受外力作用被擠壓出來停留在坯體表面,如接著拍打就會成糊狀導致軟塌。這時,就需停下來讓水分慢慢揮發,而等待晾干的時間又要很好的把握,晾過了頭再拍打就會起酥,甚至出現裂紋。由于大容量朱泥壺的體積面較大,在打泥片圍身筒時需憑經驗的不斷積累,在晾到恰當的干濕度時進行制作才能提高成功率。而且,打身筒時不能一次性完成,當表面水分較多時就得停下來等一會再操作。同時,附體與主體相接時,干濕度也要保持一致,干濕不勻就會出現開裂的現象。這種技法操作時全憑手感,與經驗的熟練等主觀努力密切相聯,因為泥料的含水率不可能用儀器來測定。在客觀因素方面,與晴雨天、晝夜、季節等干濕度的變化影響也息息相關。總之,朱泥壺在制作階段格外嬌嫩稚弱,需像育雛一樣小心呵護。

大容量朱泥壺坯制成后,還需經過燒成那一道重要關口。朱泥的Fe2O3含量高達20%以上,高于紫泥數倍,影響耐火度和燒結度的Al2O3含量只有紫泥的一半,坯體燒成的收縮率達20%左右。由于顆粒細微,分子排列堆積致密度高,容易受熱,一般燒成溫度為1 050~1 080℃,紫泥壺則需高達1 200℃以上。大容量朱泥壺的預熱時間比小容量朱泥壺所需時間相對較長,因為朱泥在燒成結晶過程中比較活躍,尤其是千度高溫以上時反應劇烈,這是高結晶度泥質的特性。由此而言,大容量朱泥壺預熱時間長,高溫控制比小容量壺的難度更加大,通常需專窯獨燒,以便更好地確保預熱收縮正常和燒結反應正常,稍有疏忽就會前功盡棄,成功率遠低于小容量朱泥壺。

2 色彩效應

色彩能夠讓人們通過視覺感應產生相應的情感,是日常生活和藝術審美的一個基本組成部分。從心理學角度分析,不同的色彩具有不同的色彩性格,給人的感覺也是不同的。黃色、淺藍、淺綠色給人一種活潑、青春的感覺,灰色、黑色、棕色比較穩重、暗淡,而紅色卻顯得溫暖、熱烈。

“寶葫蘆壺”的制作原料為優質朱泥,燒成后的基色通體呈現鮮艷滋潤的朱砂紅色。這種鮮明的色彩具有引人注目、打動人心的力量,當這種色彩吸引了人們的眼球,色彩所呈現出的一切信息,如形象和內容等也一同進入了人們的腦海中,起到先聲奪人、快速傳遞的作用。而且,朱砂紅色在中國人的心目中,一直是喜慶、興旺、紅火的代表,東方華夏民族自古以來就對紅色充滿崇拜的心理,認為紅色是吉祥色,是一種充滿燃燒力量的色彩。與此同時,“寶葫蘆壺”在以朱泥的大片紅色為主基調的基礎上,還采用以段泥在“葫蘆葉”上局部粉飾點綴的裝飾技法,進行色彩的和諧搭配,葉片上仿佛出現了幾個被蟲啃噬后留下的殘洞蛀孔,不僅符合自然現狀,貼近生活規律,而且使大片紅中出現了點點黃,紅與黃兩種波長不同的原色在相同的時間與空間上相互比較,發生明顯的視覺效果差別,產生比較作用。同時,與自然界中葫蘆真實的葉片對照,兩種顏色組合在一起又是合理的,兩者形狀、大小成對比性的分布,在“寶葫蘆壺”上呈現出的是豐富多彩的視覺感受。由此可見,作為花塑器大容量朱泥壺來說,掌握色彩的和諧統一原則,認真分析和諧與對比的關系,廣泛吸收自然界的生態元素,將兩種或幾種顏色按自然客觀規律進行合理搭配構成生動的形象,才能使壺藝在色彩效應的感召下更有意境和美感。在色彩搭配時,應注意正確處理和諧與對比的關系,對于花塑器朱泥大壺來說,紅艷的主色調應貫穿于整體或占絕對大的比例,次色調只能以很小的一部分作為點綴和補充,否則就會沖淡主色調,甚至喧賓奪主或顯得花里胡哨。

3 藝術特征

“寶葫蘆壺”的造型取源于自然界的葫蘆形態,又經藝術提練加工而成,在博大精深的中華傳統文化中,葫蘆的諧音是“福、祿”。古人對未來充滿希望,祈盼得到生活愉快、萬事亨通之福,財源茂盛、俸錢多多之祿,于是把葫蘆視為吉祥之物。葫蘆是自然界中一種攀沿植物,果實淡黃,有條狀的,人們更喜歡中間細、兩頭似球形的那種,熟透后的果殼可作盛器或供賞玩物。葫蘆藤蔓綿延滋生、茂盛繁密、果實滿架,象征著子孫昌盛,生命力頑強,也是中華民族的傳統愿望。在民間,早就有 “萬代葫蘆”、“子孫葫蘆”等吉祥圖案的出現,葫蘆圖像帶有鮮明的民族情感,它使人歡愉、給人想象、激發勇氣和理想,這種純真質樸的追求體現了一個民族的高尚情趣。長期以來,民間廣泛流傳著和葫蘆有關的神奇傳聞,如“八仙”中樂善好施的鐵拐李,葫蘆就是他大顯神通的法寶,“暗八仙”即用葫蘆代表他。葫蘆還被蒙上一層神秘的色彩,成為仙人收妖降怪的工具。明清時期,人們除夕時在門窗上貼上紅紙葫蘆,以驅魔鎮邪求平安。

在宜興紫砂界,葫蘆也早已成為創作的一個傳統題材,通常由下大上小、中間束腰的兩個球形合成,以壺藝形式對傳統文化進行詮釋。這款大容量朱泥“寶葫蘆壺”,豐腴的壺體代表著圓滿幸運之福,半圓的壺蓋代表著財源滾滾之祿,相合匯聚成“福祿雙全”、“福祿綿延”等祥瑞的意蘊。藝術特征是通過壺表紅潤的吉祥色澤和葫蘆形態的吉祥果實來呈現的,使寓意與表象達成高度的一致。其溫暖熱烈的氣氛、清新自然的氣息,讓“葫蘆”的外表形象具體而豐滿,又讓福祿吉祥大興旺的主題創意相對固定下來,既可真實感受,又可細細品味。

4 結語

綜上所述,通過造型形態的塑造和朱泥色澤的渲染,將和諧美滿、福祿雙全的寓意賦予其中,既洋溢著清新的自然氣息,又蘊涵著濃郁的傳統文化氣息,這樣的“寶葫蘆”定會博得人們更多的青睞與喜愛。

[1]李廣元.色彩藝術學[M].黑龍江美術出版社.2000.

[2]鄭軍.中國傳統吉祥圖譜[M].天津人民美術出版社.2008.