巴赫《馬太受難樂》之“受難合唱”分析

王語姮

(曲阜師范大學 音樂學院,山東 曲阜 276800)

巴赫《馬太受難樂》之“受難合唱”分析

王語姮

(曲阜師范大學 音樂學院,山東 曲阜 276800)

《馬太受難樂》是巴洛克音樂時期德國作曲家巴赫在萊比錫時期創作的一部受難樂,作品中運用的旋律和對位突破了宗教儀式音樂的局限,表現了深刻的人本主義思想。其中“受難合唱”以不同方式出現5次,敘述受難故事的核心內容。歌詞與旋律的改變表現主人公內心的強烈變化,音樂家通過和聲的變化和調式的轉換,來表現故事發展中的情感進程,帶給人們不同的情感體驗。“受難合唱”作為全曲的一個縮影,在作品中起到框架性支撐作用。

巴赫;馬太受難樂;清唱劇;人道主義

一、《馬太受難樂》創作背景

(一)J.S.巴赫的萊比錫時期

巴赫(1685—1750)一生主要經歷三個時期,其中萊比錫時期是他創作的頂峰。1723年,巴赫遷至萊比錫,擔任教堂樂監,大量的聲樂作品創作于此。康塔塔、受難樂、清唱劇等成為他創作的主要體裁,《馬太受難樂》是巴赫僅存的兩部受難樂中的一部,與另一部《約翰受難樂》的青春朝氣相比,顯得更加沉思默想。[1]“他的創作有精湛的對位技法,創作風格熱情奔放,在音樂領域有特殊的領悟天賦”。[2]巴赫作為一名虔誠的路德教徒,他的諸多作品均滲透著宗教觀念并帶有實用目的,這使得德國宗教音樂中受難清唱劇體裁的創作達到了一個輝煌頂點,集中體現出巴赫想向世人道出的人文主義精神,體現對人性的思考。

1750年,巴赫在萊比錫去世,可是生命的逝去并不代表他的音樂生命終結。1829年,德國浪漫主義作曲家門德爾松在柏林重新指揮上演巴赫創作的《馬太受難樂》。這次演出成為復興巴赫運動的轉折點,巴赫不再埋沒于音樂世界的土壤之下,而是破土重生,成為西方音樂的偉大源泉。

(二)《馬太受難樂》創作背景

一個時代社會、民族的經濟基礎制約著其整個社會生活,包括它的精神生活過程。“整個思想體系包括本文中涉及的宗教、藝術,歸根結底只能由這個基礎來解釋。而藝術往往直接反映著這種社會的心理”。[3]18世紀20年代末的德國,經歷著戰后造成的嚴重后果:人口銳減、土地荒蕪、經濟蕭條。國家處于封建割據狀態,嚴重阻礙著其政治、經濟、文化發展。德國人民在封建勢力壓迫下,已沒有任何反抗力量,只得把自己的幸福寄托于宗教和上帝。在他們心中,“宗教是逃避現實苦難,尋找精神慰藉的避難所”。[4]454

巴赫一生經歷的苦難使他憤怒、不滿,因此,他把自己的思想傾注于音樂作品中。《馬太受難樂》就融合了他對德國現實的真切感受和體會,表露出的痛苦、欲求、渴望,也是那個時代德國人的追求。宗教的作用在這片土地上被無限放大,充斥著整個靈魂。《馬太受難樂》是巴赫一生創作的五部受難樂中水平最高的一部,被認為是基督教聲樂作品的頂峰之作。第一稿于1727年4月11日,由巴赫親自指揮,在萊比錫的圣托馬斯教堂首演,定稿完成于 1736 年。[5]165

當時,巴赫擔任教堂樂監,每年都要為教堂寫五套康塔塔,其中最有特色的就是運用眾贊歌曲調的康塔塔,于1727年耶穌受難日上演。《馬太受難樂》全曲的歌詞,在《圣經》的敘述和眾贊歌部分是由巴赫親自挑選,而《馬太受難樂》的腳本由克里斯蒂安·弗里德利希·亨利希(Christian Friedrich Henrici,1700—1764)創作。從 1725 年,巴赫開始用他寫的腳本創作康塔塔和受難樂。亨利希清新流暢的筆調、靈活抒情的風格,確保了巴赫《馬太受難樂》的歌詞在結構與風格上更加完整統一;同時也避免了許多音樂創作中可能遇到的困難。1736年,巴赫對《馬太受難樂》作了唯一一次修訂。這次修改中,他在第一部分結尾,用一首眾贊歌幻想曲“啊,人啊,為你的罪過痛苦吧”代替了原有的四聲部眾贊歌“耶穌,請您不要離開我”(Jesum lass ich nicht von mir)。另外,巴赫還將兩組管弦樂隊完全分開,組成兩個完整的部分,使兩個合唱隊各自擁有自己的管弦樂隊和通奏低音,并運用了管風琴(swallow nest organ)。他還將增補的童聲合唱組安排在教堂的樓廂里,使不同合唱的聲音發自不同的方向,產生了一種立體聲音效果,充分利用了圣托馬斯教堂的現有條件,使這部作品莊嚴而崇高的藝術特質得到淋漓盡致的展現,令這部曠世杰作臻于完美。[6]

18世紀末,由于古典主義音樂興起的沖擊,人們并不能理解巴赫音樂的價值及其音樂中蘊含的深刻人文精神,所以沒有引起反響。

二、“受難合唱”的本體研究

(一)清唱劇與受難樂的融合

《馬太受難樂》是一首具有清唱劇受難樂風格的作品。它同時具有受難樂和清唱劇兩種風格,即受難樂最后一個階段的體裁——清唱劇受難樂。“受難合唱”作為其中的一個音樂片段,體裁同樣是清唱劇受難樂。

受難樂是一種用音樂來表現《圣經》福音書中有關耶穌受難故事的古老體裁,是巴洛克清唱劇的重要形式。有人認為其發展分四個階段:素歌受難樂;復調受難樂;巴洛克受難樂和清唱劇受難樂,[7]它將原來的“應答受難樂”又分為“復調受難樂”和“巴洛克受難樂”,這在音樂結構和時間上更加細化。《馬太受難樂》有史詩般的恢弘氣質,感情深沉而寧靜。

十七世紀初,隨著歌劇、清唱劇迅速發展,在一定程度上影響到受難樂創作。十七世紀后半葉,受難樂進入一個新階段,“原有的福音書唱詞有所拓展,并更多使用歌劇中的音樂表現手法,如對受難故事中一些事件的沉思性段落采用獨唱詠嘆調,之前加上一首宣敘調;增加幾首在傳統上與耶穌受難敘述相關的眾贊歌,由唱詩班或會眾詠唱;歌劇中的器樂合奏形式被用于插入性的前奏、間奏,以及詠嘆調與合唱的伴奏等”,這種類型的受難樂稱為“清唱劇受難樂”[8]130這種形式的受難樂在十八世紀得到路德新教祈禱儀式的青睞。

《馬太受難樂》的“受難合唱”參與劇情的發展,利用合唱或對劇情進行評論,或對劇中人物命運表示同情,表達對戲劇事件的感慨以渲染戲劇氣氛。全曲以宣敘調做敘述,詠嘆調抒發感情,合唱表現圣徒的情感世界,表達了巴赫一生所追求的宗教信仰——人道主義精神。所以當受難樂與清唱劇相互融合時,作品透過歌詞、旋律、表演方式、舞臺布置等多方面,在同時具有兩者的演唱風格中,更加深刻、透徹的表現出音樂的戲劇性,揭示不同段落歌詞的內涵,在音樂中感受它的歷史背景和蘊含其中的思想感情。

(二)“受難合唱”的詞曲關系

1.歌詞與旋律的來源

到18世紀,眾贊歌發展為旋律方正對稱、四聲部和聲編排、運用復調手法的形式,這使得用音樂來表現的歌詞情緒更加原始貼切,人物性格生動鮮明。《馬太受難樂》中頗具戲劇性的第15分曲就是四聲部眾贊歌合唱,旋律的四個聲部對稱方整、節奏整齊、以均分為主。巴赫在創作這首作品時,所選擇的眾贊歌,均來自路德教贊美詩,而他在選擇眾贊歌歌詞和曲調時,嚴格遵守兩條原則:“一是歌詞所描述的內容必須與耶穌受難有關;二是所選擇歌曲的曲調必須為大眾所熟悉和接受”。[9]299本著這樣的原則,巴赫創作的眾贊歌在當時就匯集了許多最本真的宗教色彩,抒發虔誠的宗教情感。在他看來,音樂的目的就是為了榮耀上帝,而這也成為他音樂創作的內在動力和思想源泉。

四聲部眾贊歌合唱在全曲中起到明顯的增強戲劇性效果的作用,他將受難敘述從中間隔開,對故事情節加以響應和總結,闡釋其中深刻的宗教內涵;同時,也緩解了情節發展的緊張度,適當調節了戲劇節奏。“受難合唱”的旋律在全曲中出現了五次,分布在第一、二兩部分,巴赫用同一首眾贊歌的不斷重復,在音樂中做到了上下呼應,使整個音樂存在一種內在聯系,戲劇結構更加完整統一。

換詞歌是眾贊歌的一個重要組成部分。中世紀晚期以來,一首聲樂作品保留其原有的曲調填入新的歌詞是我們大家在廣義上都能夠理解的一種定義,通俗來講就是詞變曲不變。[10]327但要注意一點,換詞歌的旋律不變,可以依據歌詞內容和情節需要改變和聲與調式,來寄托不同的情感脈絡,區分各個分曲之間的異同之處,使得這一旋律不是以簡單重復的形式出現在整部作品中。

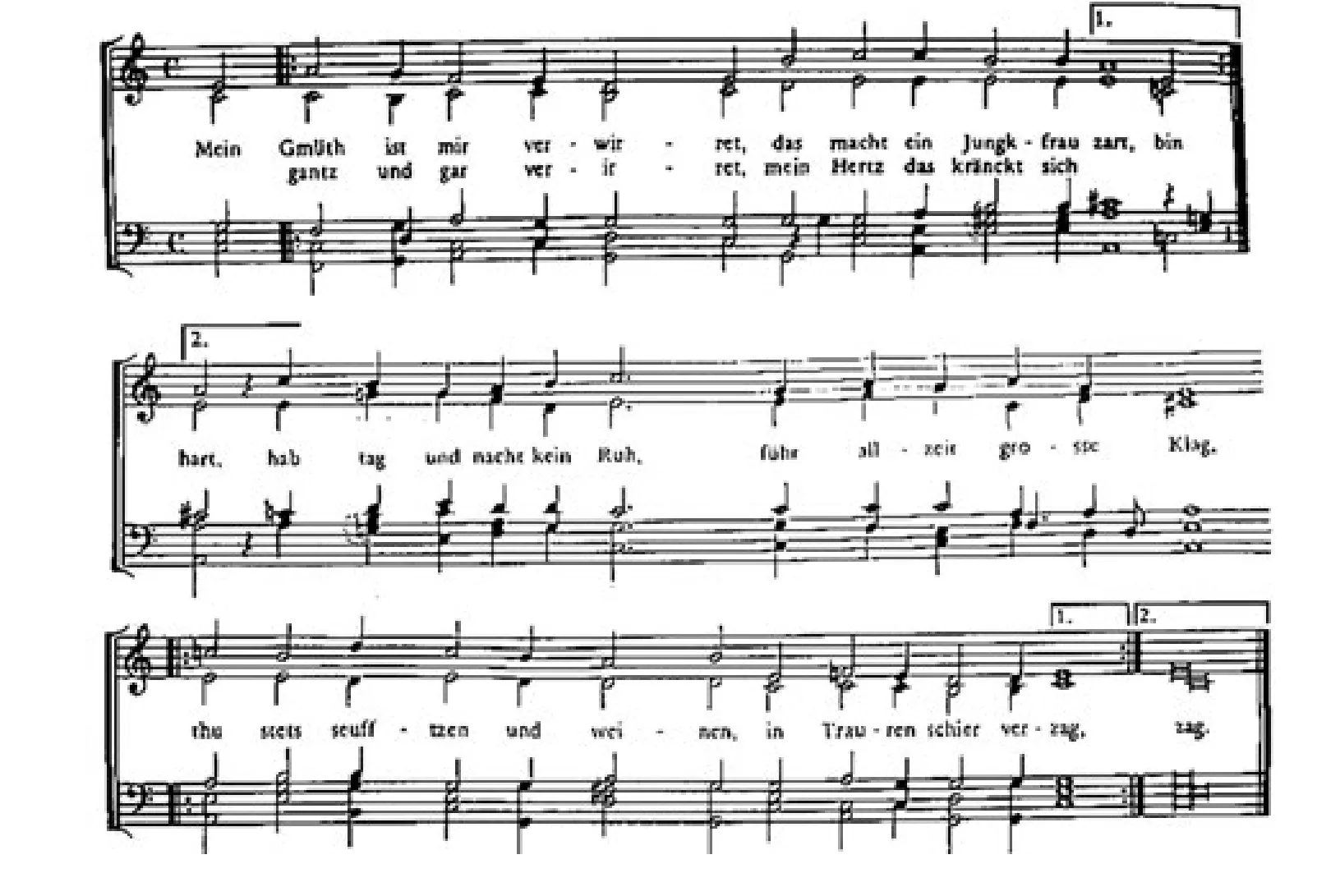

譜例1:哈斯勒的世俗歌曲《我的平靜心情被(一位淑女的風韻)打亂》(Mein G'mueth ist mir veruirret)。

譜例1

這首世俗歌曲是哈斯勒創作的一首“受難合唱”,于1600年填入宗教歌詞,后又改用“啊,頭顱,血跡斑斑,傷痕累累”的歌詞。百年之后,巴赫又將此旋律變化后用于《馬太受難曲》中,分別為第15、17、44、54、62 分曲。這五次運用,歌詞部分均不一樣,并且都在耶穌受難故事的最重要位置上,講述耶穌在不同階段受難的經歷。

2.詞曲變化關系

由于每段歌詞內容不同,所要表現出來的音樂情感也不相同。如果只運用原曲調,旋律顯得單一,凸顯不出作曲家在每段所要表達的不同思想感情。所以巴赫在創作《馬太受難樂》中“受難合唱”部分時,將引用的旋律中部分音高、節奏、和聲、調式等都進行了改變,在音樂中融入自己的風格,并通過旋律與歌詞的完美結合,使人們能夠更清楚了解耶穌受難故事中的喜怒哀樂,深刻領悟基督教所提倡的人道主義精神。

“受難合唱”中的五段歌詞分別為。

NO.15:請承認我吧,我的主啊,我的主啊,請接受我吧!你是所有善良的源泉,你為我造福萬千;你的教誨像牛奶和美食哺育了我,你的恩惠把我帶上了最高的圣殿。

NO.17:我要在這兒與你站在一起,不要鄙視我!在你的心停止跳動之時,我不會離開你!在你生命的最后一息,我要把你抱在懷里。

NO.44:把你的道路和你的苦惱,托付給天之領主,忠誠的耶穌,他給了浮云、空氣和微風方向與道路,他同樣也會使你的雙腳走上坦途。

NO.54:哦,鮮血淋淋、傷痕累累、疼痛萬分、受盡嘲弄的頭!哦,被人套以荊棘王冠而加以辱弄的頭!哦,往日滿飾珍品、尊貴無比的頭,如今卻被呼以“萬歲”而備受凌辱!哦,尊貴的臉啊,當世界受審判之時,將使人畏懼與羞澀的臉!你為什么被人唾棄!你為什么如此慘白?是誰將你那世間無比的目光摧殘?

NO.62:如果有一天我要死去,請你不要把我遺棄!如果我要嘗受死亡的痛苦,請你挺身而出,把我代替!如果我心頭充滿著無比的痛苦,請把我從恐懼中解救出去。

從這五段歌詞內容上,就可以看出是耶穌受難的整個過程的重要框架。從被門徒出賣到釘上十字架,整個作品的戲劇性步步升華,情感急劇膨脹,而“釘十字架”則是整首作品的中心所在,在此達到了全曲的高潮。但巴赫并沒有在每一次的出現時都挪用原版曲調,而是在其基礎上改變某些和聲或調式,從而改變旋律色彩,符合歌詞表達的情緒。

(三)“受難合唱”和聲與調式的分析

巴赫的音樂構思嚴密、結構嚴謹,有很強的哲理性,這使得他的音樂既有縱向上的豐滿而具有張力的音響結構,又有橫向上以線條流暢交織成的有力推進。“受難合唱”五次變化的出現,在和聲調式上達到了很強的表現力,強弱清晰,收張有度,每一次的音響效果都與上下分曲相契合,既不孤立,也不同流,突出“受難合唱”的總結性和評論性特征。通過和聲調式的轉換,使人物形象更加生動,增強作品的戲劇性沖突。

首先,在和聲運用上,巴赫善于用某些特定的音符來營造氛圍和刻畫形象,給聽眾帶來情緒的順延,和聲本身所擁有的強烈色彩也在音樂中活靈活現。其次,對調式調性的運用,更加強調調性的對比和統一。[11]這五首合唱不斷轉換著升、降號調,從中可以看出,兩兩之間均是較遠的調關系,因此巴赫運用這種調式之間的對比轉換和富有張力的創作技法以及嚴密的音樂構思,來達到強烈的戲劇沖突,增強音樂的感染力,使主題更加凝練。與此同時,巴赫在《馬太受難樂》中也融入了用音樂象征神學的含義。例如“《馬太受難樂》以e小調開始,用e小調作為“十字架”的象征,在耶穌被釘十字架的場景中起到了重要的戲劇作用”,直接體現耶穌受難的主題。

由于五首“受難合唱”不是上下相鄰,敘述的受難故事也是耶穌從被出賣到受難的幾個重要部分,所以它們所要表現的情緒就各不相同,通過不同調式自身的情感色彩來傳達所要表現的內在情感。第15、17、44分曲的調式運用較為平穩,沒有大的起伏。第54分曲,音調突然提高,音樂的整個色彩就變得緊張、激動,而這一分曲正是耶穌受盡折磨之后的悲嘆性的評論,與作曲家想要表達的情緒十分吻合。最后的第62分曲,是巴赫生命的終結,信仰的承載被打碎,C大調的音色較為低沉,在第五次聽到這個旋律時,耶穌逝去所帶來的情感壓抑更加沉重,之前越來越緊張的情緒不再以一種張力來表現,而是化為一種深刻的悲痛漫入內心世界。

巴赫正是通過對和聲與調式調性的巧妙布局,精心設計,使《馬太受難樂》這部恢弘巨作的結構性和框架性顯明易見,清晰的用一首音樂材料將全曲的輪廓棱角分明的勾勒出來,深刻揭示出這部作品的宗教主題內涵——人道主義。

三、結論

“受難合唱”的旋律五次出現在這部作品中。首先是整個作品內容上的需要,它的歌詞來自《圣經》的片段,旋律采用的是世俗歌曲的曲調。眾贊歌的演唱形式,使得作品戲劇性更加強烈。其次是五次“受難合唱”的同一曲調,也是作品形式上的一個需要。《馬太受難樂》的曲調來源廣泛,形式多樣,如果所有分曲都是單獨用一個曲調,整個作品勢必會顯得松散。巴赫在第15、17、44、54、62分曲采用同一個旋律,前后照應,與上下分曲聯系密切,在全曲中起到了貫穿統一的效果。巴赫正是通過這種作曲技法,使得這五首“受難合唱”成為《馬太受難樂》這部恢弘巨作的一個縮影,在全曲中起到了框架性結構的作用,使其宗教信仰和人道主義精神在音樂中達到高度統一。

[1]錢仁康.巴赫聲樂作品中的眾贊歌再創造[J].音樂藝術,1994,(3).

[2][德]約翰·塞巴斯蒂安·巴赫.馬太受難樂(歌詞)[J].趙云峰譯.交響,1996,(1).

[3]于潤洋.現實苦難的表現與王國長存的謳歌——巴赫《受難樂》與亨德爾《彌賽亞》的社會歷史內涵的比較[J].人民音樂,1985,(12).

[4][英]杰拉爾德·亞伯拉罕.簡明牛津音樂史[M].顧犇譯.上海:上海音樂出版社,1999.

[5]于潤洋.西方音樂通史[M].上海:上海音樂出版社,2003.

[6]呂常樂.論巴赫《馬太受難樂》的戲劇性[D].北京:中央音樂學院碩士論文,2003.

[7]呂常樂.巴赫《馬太受難樂》的戲劇結構[J].中央音樂學院學報,2004,(1).

[8]余志剛.西方音樂簡史[M].北京:高等教育出版社,2007.

[9][美]保羅·亨利·朗.西方文明中的音樂[M].楊燕迪,等譯.貴陽:貴州人民出版社,2001.

[10][美]唐納德·杰·格勞特,克勞德·帕利斯卡.西方音樂史[M].余志剛譯.北京:人民音樂出版社,2010.

[11]伍維曦.埋葬與復活:巴赫與他的宗教聲樂作品[J].東方藝術,2011,(8).

J652.8

A

1672-0040(2015)04-0109-04

2015-01-12

王語姮,女,山東淄博人,曲阜師范大學音樂學院碩士研究生。

(責任編輯 魯守博)