龔小元和《南董古鎮(zhèn)志》

郭文嶺

這個(gè)羊年春節(jié),南董村的鄉(xiāng)親們張羅得格外帶勁。家家戶戶除了依老例籌辦美食、鞭炮,掃院子,貼門神,祭祖宗,往街里拴吊掛兒,還有一宗大喜事:《南董古鎮(zhèn)志》經(jīng)過6年編修,由河北人民出版社正式出版了!憑著戶口本,每家都可以免費(fèi)領(lǐng)上一本。

作為主編和執(zhí)筆人,龔小元對著剛剛搬進(jìn)廳堂的心血之作左端祥右端詳。就著氤氳的墨香,他拿起酒壺,滿斟一杯酒,一飲而盡。

村志出版,剛好迎來龔小元的70歲生日。七秩榮慶,一樁心愿了卻,可以告慰兩千四百歲的村莊,也對得起三千多位家鄉(xiāng)父老的真誠托付了。

心尖上最滾燙的字眼

“直隸省,藁城縣,八大鎮(zhèn)里數(shù)南董。南面流的滹沱河,‘正無官道北邊通。西面四十(里)正定府,東南二十(里)是縣城……”現(xiàn)今隸屬石家莊市藁城區(qū)的南董村,也是南董鎮(zhèn)政府所在地,擁有2400多年歷史。一提起南董這個(gè)字眼,龔小元的話語總是像江河之水,綿綿不絕。

1945年出生的龔小元,是聽著輩輩相傳的南董古謠長大的。小時(shí)候,他曾與小伙伴一起在村東董家墳地里騎石馬,在赑屃馱的青石碑上“打出溜兒”,在糧站后身建起的高等小學(xué)聽黃老師講《涼州詞》和三位唐代大詩人“旗亭畫壁”的故事,在村中央喧鬧的河溝里撈魚摸蝦烹出全班同學(xué)共享的鯉魚宴。

帶著對家鄉(xiāng)南董最醇美的記憶,20世紀(jì)70年代初,龔小元到海河工地從事宣傳工作。近萬字的報(bào)告文學(xué)《戰(zhàn)旗似火》發(fā)表在1973年第六期《河北文藝》上,老作家張慶田為他起的筆名龔小元,由此代替了原來的名字“龔小院”,陪伴著他的日常生活,也莊嚴(yán)地印到了工作證、身份證上。

元者,氣之始也,人之長也。冥冥之中,這個(gè)傳統(tǒng)文化內(nèi)涵深厚的新名字,確定了他的人生方向和文化價(jià)值選擇。之后的四十多年中,龔小元當(dāng)過縣政府辦公室副主任、鄉(xiāng)黨委書記、文化局長,不管崗位和職位如何變化,卻總是離不開文字,離不開文化和文學(xué)。工作之余,他創(chuàng)作了大量的小說、詩詞、散文、報(bào)告文學(xué),這些作品中或隱或顯,總是有著南董的影子。不管是一次又一次的告別,還是一次又一次的返鄉(xiāng),南董的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,成為他心中最割舍不掉的牽念。

而1990年4月那次南董之行,卻讓他的牽念里留下了一種難以平復(fù)的痛感。當(dāng)時(shí),他剛剛到任藁城市文化局局長不久。奉市長安云昉之命,與文保所所長申玉山等人一起去董家墳征集碑刻備作興建碑林之用。

董家墳,那可不是一脈普通的墳丘。它的出現(xiàn),直接帶動了南董村自元以降七百余年的興隆。宋末元初,藁城南董一帶出了一個(gè)叫董俊的大人物。他驍勇善戰(zhàn),為元朝的建立立下汗馬功勞,被封為廉王。廉王有九個(gè)兒子,其中八個(gè)在朝為官,“九子八公”。后來,董廉王墳選址在南董村東的“九龍口”,占地九百八十一畝,香火興旺,綿延幾百年。董家墳埋葬著董家二十多代子孫,概有數(shù)千個(gè)之眾,每個(gè)墳丘前都立著石碑,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去,石碑成林,錯(cuò)落有致。墳地栽滿古柏,樹干大多一人合包粗細(xì),草木繁盛,鶯啼鳥喧,成為遠(yuǎn)近聞名的盛景。

然而,龔小元和申玉山所尋訪的董家墳,已為一片梨園花海所取代。所有的石碑、石牌坊、石像生、石翁仲,在1958年平墳和1964年“四清”時(shí),被打砸、搬運(yùn)或填埋,地表片瓦不存。對此,龔小元早有所知。但以一個(gè)文化人、一個(gè)文化官員的身份,面對一處歷史文化遺跡的滄桑之變,還是讓他格外難以釋懷。

“實(shí)際上,村莊里迅疾消逝的豈止是一座董家墳,方言俚語、掌故古謠、戲曲鼓譜,都在快速消亡。現(xiàn)在十來歲的孩子,根本想象不出二三十年前的生活,說起新中國成立之初的事,就像聽天書了,更遑論村莊兩千四百年的歷史。”龔小元覺得,作為一個(gè)從南董走出來的文化人,自己有責(zé)任去探究村莊語焉不詳?shù)倪b遠(yuǎn)來路,更有責(zé)任細(xì)致梳理記錄其處于飛速變化中的近現(xiàn)代歷史。得給村子留下點(diǎn)兒看得見,摸得著,傳得下去的東西。

以書寫的方式守望家園

2009年5月19日,對于龔小元和南董村來說,都是一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

那天上午,長日關(guān)門落鎖的龔家老宅大門吱呀一聲開了。龔小元和老伴帶著簡單的行李和幾箱沉甸甸的書籍搬回村莊居住。為著《南董古鎮(zhèn)志》的編寫,他要以64歲的年紀(jì),甩開膀子大干一場了。

修寫南董村志的事,不光龔小元心里頭一直熱乎著,村里的有識之士都很熱衷,村“兩委”也非常支持。現(xiàn)居深圳的退休干部龔小效和企業(yè)家龔貴鎖,每人出資15萬元發(fā)起成立南董村公益聯(lián)合會并倡議編寫村志。2009年春節(jié),寫村志的事正式敲定下來,成立由龔小元擔(dān)任主編和主筆的編委會,并且啟動這一件南董村歷史上前無古人的事業(yè)。

“修志,是件嚴(yán)肅的事。不修則已,修,就得按志書的編纂規(guī)則來,嚴(yán)謹(jǐn)、系統(tǒng)、科學(xué),不作偽,不虛夸,少疏漏。”曾參與編修《藁城軍事志》的龔小元,三次到省會參加專業(yè)培訓(xùn)。史官般的剛正和擔(dān)當(dāng),還有寫志的專業(yè)思維,為他主編南董志奠定了堅(jiān)實(shí)的思想基石。

為了全身心地投入村志編寫,龔小元辭掉了給當(dāng)時(shí)藁城市交通局寫志的工作,貓?jiān)诩抑?5天制定編纂村志的篇目提綱。把南董村自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化與社會的歷史與現(xiàn)狀全面記述下來,做到“橫不缺項(xiàng)、縱不斷線”,是他確定的修志指導(dǎo)思想。

有了科學(xué)的綱目,還需要豐富詳實(shí)的資料做支撐。龔小元和他的編寫班子把工作觸角伸向22個(gè)市直部門、14個(gè)鎮(zhèn)直單位及南董每個(gè)村民家。因時(shí)間久遠(yuǎn),有些資料搜集起來十分困難,有的在檔案部門找到了線索,但原件不能帶回,只能日復(fù)一日地去謄抄。有的內(nèi)容支離破碎,需要數(shù)次往返,查找多種資料相互印證。全村約800個(gè)家庭,他們?nèi)孔咴L,無一遺漏,有的甚至去四五次。同時(shí),組織事件親歷者召開座談會,搜集群體記憶,這樣的座談會共召開37次。走訪、調(diào)查共獲得原始資料250余萬字。

在鄉(xiāng)親們眼里,龔小元是大文豪、大局長,他回村居住,在南董一時(shí)引起轟動。那時(shí),不少有條件的農(nóng)戶都在張羅到城里買房子,而他放著縣城里的福不享,偏偏逆潮流而動,悄沒聲地返回家鄉(xiāng),真的有點(diǎn)不可思議。“看來,編村志真是個(gè)天大的事!”“嗯,這個(gè)事要?jiǎng)诱娓窳耍 ?/p>

寫村志的六年,龔小元養(yǎng)成這樣一個(gè)生活節(jié)奏:早晨三點(diǎn)鐘結(jié)束睡眠,先在腦子里捋一遍當(dāng)日要做的事,把主要撰寫任務(wù)梳理清楚,關(guān)鍵部分打好腹稿;四點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)起床進(jìn)入寫作狀態(tài)一直到七點(diǎn)左右;上午研究資料、接待編輯部負(fù)責(zé)入戶調(diào)查、搜集資料的成員,以及主動上門提供情況的鄉(xiāng)親,下午再寫上幾個(gè)小時(shí)。

一張老式木桌,一把紅漆剝落的圈椅,一盞瓦數(shù)不大的電燈,就是龔小元編寫村志的全部環(huán)境。冬夜四時(shí),南董村的夜黑得純粹,只有漫天的星斗聽見他沙沙的書寫聲。而夏天的清晨三點(diǎn),東方已經(jīng)出現(xiàn)魚肚白,龔小元忽而會想起董家墳上石人夜游的傳說故事,不由會心一笑。這些時(shí)候,靈感的門窗常常慷慨地為他開啟,文思如泉。

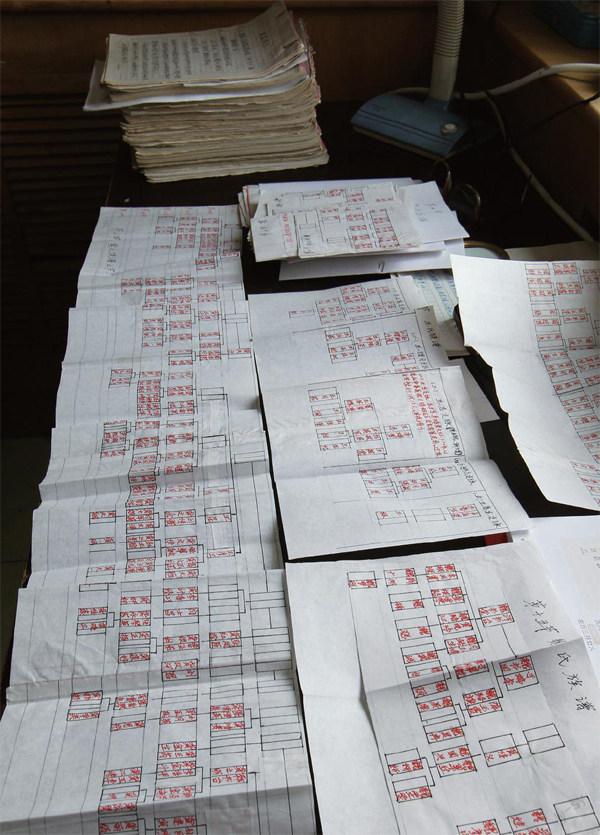

而更多的時(shí)段,他不得不克服長時(shí)間工作的疲乏,在頭暈?zāi)X脹的狀態(tài)下堅(jiān)持工作。1998年,龔小元曾患腦血栓,“栓”的部位正是右臂,出院后兩年不能握筆寫字。后來鍛煉得能寫字了,但很慢。他也不會電腦,不能在網(wǎng)上查閱資料,更不能借助電腦寫作。100萬字的編寫,250萬字的資料查閱,全靠著一雙勤奮的手相互配合,那只大不及患病前靈活的右手,更是吃苦耐勞,功勛卓著。

每年20萬字的手書,并且七易其稿,對一個(gè)六十多歲的老人來講,工作量何其之大,旁人難以想象。他每寫滿一本約100頁、4萬字的稿紙,就送給打字員打印。打印好了,取回打印稿校對。校對時(shí)還要修改。他總是自己校對,再送給打字員修正。2009年買下的70本方格稿紙,到2012年底脫稿時(shí)已全部用光,手寫稿摞起來,竟有半米多高。

“我身體不好,隨時(shí)都可能出問題。而一旦出問題,修志就可能半途而廢。別無他法,我只能選擇只爭朝夕。”在村志即將付梓時(shí),龔小元曾賦詩一首,抒發(fā)他的心懷:村志付梓日,年事正古稀。平生心愿了,笑對“駕鶴西”。

科學(xué)的和詩性的

發(fā)放《南董古鎮(zhèn)志》,是村子里一個(gè)特別的隆重的時(shí)刻。當(dāng)一部重達(dá)1500克,裝幀大氣、印刷精致的16開本大書,附著第一分冊《南董姓氏族譜》呈現(xiàn)在村民眼前,許多人都不敢相信自己的眼睛。

“這么厚,這么高級啊,這是咱南董的村志嗎?”

“嗬,真全,連1979年4月劉蘭芳播講評書《岳飛傳》,村民為收聽方便有200余戶家庭新購買收音機(jī)這樣的小事都記上了。”

“村子的歷史捯得忒清楚。再有人問南董村的來歷,可是難不住咱了。”

鄉(xiāng)親們對村志的熱情之大、評價(jià)之高,讓龔小元欣喜不已。

“志書要綜合運(yùn)用述、記、志、傳、圖、表、錄七種體裁,相互配合,相互補(bǔ)充。它有著一些頗具經(jīng)典意味的寫作方法和規(guī)則,比如橫排豎寫述而不論、越境不書通典不錄、詳今略古詳特略同等。村志也是史書,它折射著一個(gè)國家、一個(gè)時(shí)代的遷化,是民族歷史的微縮版,絲毫馬虎不得。”龔小元說。

《南董古鎮(zhèn)志》全書共498頁,共分18章、115節(jié)、240個(gè)條目,記述了從公元前400年南董建村到2014年底,共計(jì)兩千四百余年的歷史。古今大事、歷史節(jié)點(diǎn)、各色人物、生活細(xì)節(jié)、民間傳說、風(fēng)土民情,無所不包、無所不記,被村民稱贊為“村莊的大百科全書”。

河北省民俗文化協(xié)會會長袁學(xué)駿評價(jià),《南董古鎮(zhèn)志》編寫得非常好,規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、翔實(shí),在河北省也是一流的。因此,它被評為首屆河北省優(yōu)秀村鎮(zhèn)史志,在今年三月召開的河北省民俗文化協(xié)會第三次會員代表大會上進(jìn)行了表彰。作家田耀斌說,龔小元老人為南董做了一件大功德,它的時(shí)代意義,堪比費(fèi)孝通先生20世紀(jì)30年代的江村經(jīng)濟(jì)調(diào)查。

面對好評如潮,龔小元卻很低調(diào)。他說,沒有村里眾多有識之士的無私奉獻(xiàn),沒有編輯團(tuán)隊(duì)的共同努力,要完成如此浩繁艱辛的工作,簡直難比登天。就說河北貯昊混凝土有限公司董事長李銀鎖,他是南董村人,但很早就到外面工作。他為村志編修提供了很多的幫助,出車出人出力,光是書稿設(shè)計(jì)校對出版階段,從石家莊到南董就跑了不下三四十趟。

《南董古鎮(zhèn)志》,是一部承載著光榮與夢想的村莊史,也是一塊凝聚集體心智、寄寓美好未來的文字豐碑。李銀鎖說,這本書對他而言,就是看得見、摸得著的鄉(xiāng)愁,“我的家鄉(xiāng)如此美好,那樣豐厚,讓我不能不為之自豪。我要把這部村志傳之子孫。”

一部成功的村志,引發(fā)藁城一帶的村志編修熱。很多人,以各種途徑打問到龔小元的聯(lián)系方式甚至跑到家中向他討教寫志的方法。對此,龔小元總是有求必應(yīng),毫無保留地傳授“機(jī)宜”。他結(jié)合自己當(dāng)年的專業(yè)培訓(xùn),將村志編修的規(guī)則、方法等整理成文,免費(fèi)提供。

龔小元說:“當(dāng)了一回沒戴紗帽翅的草根史官,再當(dāng)一回沒有薪水的村史編修指導(dǎo)師,真是不勝榮幸。等村村落落的志書都修成了,我還得美美得干它幾杯!”

(責(zé)編:曾荷)