創作自述

王克海

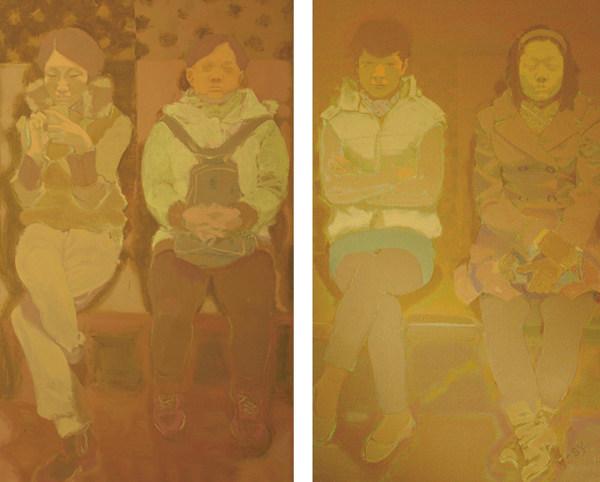

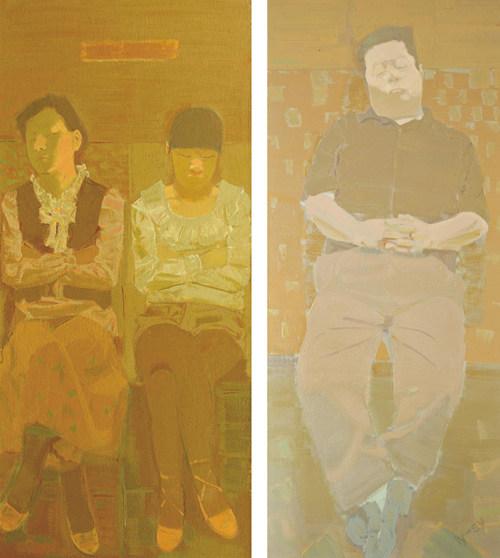

2007年從中央美院研修班畢業后,我先后創作了《在路上》《末班地鐵》《瓶花》等幾個系列大小幾十幅作品。數量其實不算多,卻都印證著創作過程中的一個個腳印。每張都是精心敬意,雖尚不成熟但已能夠看出個人的一些志趣。尤其在《末班地鐵》系列的創作中,通過對環境的主觀概括和對人物狀態的反復提煉與編排,力圖表現都市青年人在追逐理想實現自我的道路上的各種情態和整體境象,以反映當下這個令人激動的時代的一個片面。

身處快速發展的社會歷史時期,物質上的日新月異也默化著人們心理上的變化,在電子信息時代,人際交往變得更加廣泛、便捷又頻繁,可以說是實現了“天涯若比鄰”,但同時也使得“比鄰若天涯”。因為借助電子網絡工具人們可以隨意知道想要知道的大部分事物,也就省去了口耳相對的需求,這使得公共環境中的個體變得更加獨立和自我。因此,盡管日常公共場所摩肩接踵,可彼此卻行色匆忙抑或是形同陌路,在這種情形之下,我們每個人的生活就顯得既豐富多彩又單調孤獨。人們一邊略顯疲憊一邊又麻痹在對奇聞異事的重復的驚奇或厭煩中。尤其在公共場合,使人時常感到的是一種相對滿足,平靜又默然的公共表情,與此同時,經濟快速發展過程中的社會公共信任度的有所缺失也會呈現在公共表情里。這種默然有時也難說得清楚是自信還是茫然,還是對焦慮或精彩的內斂。總體上在我的感覺里只體現為一種“境象”。我也不停地在尋找與此境象能對應的一種畫面氣象,而畫里的人既是別人也是我自己。

這樣說起來我的作品似乎很深刻,但其實都很直觀,都屬于直接表現一個境象或心情,等于從現象到現象,直接傳達對現實生活的感受。比較而言,我更注重作品怎么畫,而不是畫什么,并且向往相對獨特的不常規的形式效果,力求既在范圍之內又能夠耳目一新,作為一種創作上的偏執,成了前行的一個動力,假如離開這些,整個創作活動就失去了魅力與意義。可能這正是讓許多人不停追逐的主因。在這里,我認同共性是發展個性的前提,只有在遵循共性規律的基礎上的拓展才能有最廣泛的共鳴。建立在共性規律之上的那種新鮮才是充滿魅力的奇異之境。偏離了共性規律這個范圍的那種新異,通常來得容易,也就會顯得輕飄無據,弱不禁風。也就失去了尋找和拓展的樂趣。

出于興趣,我感覺我的作品在整體上是在追求一種淺淡柔和而形色又結實可辨的效果,而每當看到此類氣息的作品時我都會暗自心頭一動,那種微差效果似曾相識,像緩緩的異香,沁人心脾,使人著迷、陶醉。為了耐看,我也尤其注重層次和節奏的把握,同時通過突出繪畫的本色,尋找屬于繪畫自身的力量。為了畫面關系不灰暗又協調,需要在色彩的冷暖純灰之間,造型的方圓曲直之間,筆觸和肌理的輕重緩急干濕濃淡之間尋求一個“度”。包括探索形體與色彩的構成關系,總結具體的形象之中蘊含的抽象因素的構成特點,如何使畫面的形體結構既有內在的聯系和秩序,又符合物象客觀的形體結構特征,相互之間自然契合,探尋符合人們視覺感知秩序需要的和諧有序的審美形態。同時研究主觀色調的色彩構成和組合規律,根據主觀創作愿望,適應不同感受的素材,包括從自然生活中獲取的創作素材,和根據需要設計的素材,編排形象和色彩。在創作中也試圖適當避開最難以克服的缺陷,把存在這種缺陷作為一種特色,同時擴大和突出其他方面,比如放開對物象的視覺真實感、細膩感的追求,放大畫面上由材料和筆觸以及制作秩序包括對色調和形體的主觀處理等帶來的繪畫本體的趣味感、繪畫感。從材料工具、表現技法、描繪的內容、表現的形象幾方面,維護并探索有特色傾向的表達手段和樣式,使有價值的特色傾向得到維護,在這個過程中有機地融合繪畫技巧、形式和內容,逐漸摸索和錘煉出有價值的繪畫語言,從而形成符合個性志趣的藝術表現語匯,使個性特征更加鮮明、更加獨特。包括控制多個層次的色彩關系和微差色塊之間的色彩關系,追求既整體統一又有豐富變化的效果,避免為了整體而簡單概括或是為了豐富而各個局部之間關系紊亂,貌合神離。在創作中避免畫面單調或感性,突出控制的作用,作為長期的任務和追求。

總的來說,由于個性的感性,我的人生經歷也跌宕起伏,但有一個主線就是沒離開過創作,如此說我似乎是個很有藝術追求的青年,但其實我是除此之外什么也不會。在別人看來我的生活單調乏味,常被說成是為了藝術而堅持,而我卻沒覺得這樣需要堅持,最多算是慣性。

如同上述的公共環境中的默然境象在此處似乎暗合我的生活。默然,卻心有一片海。