西南民族地區文化資源產業化路徑

李培英 潘海嵐

[摘要] 滇黔桂三省區文化資源豐富獨特,為區域文化產業化發展奠定了物質基礎,但文化資源具象化和潛在價值實現較為困難。鑒于文化與旅游天然的耦合性及滇黔桂三省區文化消費的特殊性,可探索通過以資源共享、技術融合、功能互補和市場共生為路徑的文化和旅游產業融合發展,實現西南民族地區的文化資源到多元業態的轉變 。

[關鍵詞] 產業融合 西南民族地區 文化資源產業化 滇黔桂

[中圖分類號] G124 [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-6623(2015)05-0077-04

[作者簡介] 李培英(1970 — ),女,重慶人,昆明學院講師,研究方向:旅游規劃和管理;潘海嵐(1970 —),女,廣西貴港人,云南民族大學教授,博士,研究方向:產業經濟。

作為經濟相對落后但地域文化鮮明獨特的西南民族地區,利用文化資源優勢實現產業化,推動文化產業成為國民經濟支柱性產業已在西部各省區形成共識。本文以滇黔桂為例,從產業融合的視角對其文化資源開發進行探討,為西南民族地區文化資源產業化提供思路框架。

一、滇黔桂文化資源特點

1. 民族文化資源類型多樣

滇黔桂地區有30種少數民族,多樣化的民族孕育了類型齊全、功能效應巨大的文化資源:各民族的文化典籍、敘事長詩等文獻資源,為新聞出版、文學創作、影視劇改編提供了素材;藝術表演資源,民間音樂歌舞經過加工創新可成為演藝精品;技能技藝資源,各民族民間工藝及制品可供觀賞又可售賣消費;神秘或有趣的節慶節日、民族體育與“游戲”資源,人們參與其間獲得娛樂、健身的體驗。這些資源是滇黔桂文化產業發展的基礎。

2. 文化資源個性鮮明

西南地區獨特的地理環境和歷史原因孕育出不同地域特色的民族文化。因地理位置邊遠,在長期邊緣化的歷史發展進程中,很多在內地失傳的文化卻在此地存活下來,不僅形成了集民族文化、歷史文化、宗教文化、邊貿文化等一體的文化資源體系,還形成了個性鮮明的地域文化,如自然環境差異下的云南高原文化、貴州山地文化和廣西田園山水文化;特殊歷史原因下形成的貴州安順屯堡文化,云南騰沖的絲路文化、僑鄉文化等。

3. 民族文化資源知名度高

滇黔桂民族文化五彩紛呈,其中那些個性鮮明和壟斷性、不可替代性民族文化資源,在文化創意滲透下,已經成為享譽海內外的資源和品牌,如“云南印象”、“茶馬古道”、“普洱茶”、“西雙版納”、“香格里拉”、“麗江”、“大理”、“桂林山水”、“印象劉三姐”、“西江千戶苗寨”等,已成為滇黔桂文化的代名詞。

二、滇黔桂文化資源產業化的戰略選擇

文化資源屬于柔性資源,不管是有形的還是無形的文化資源,皆需轉化為消費者可視、可聽、可感、可體驗的物質形式,且文化資源本身要具有某種消費者認可的價值即市場價值,才可成為產品進入市場并最終為消費者所接受。綜合起來,文化資源產業化更多的是要解決文化資源,尤其是作為文化資源體系重要組成部分的非物態的文化資源與歷史遺產的價值潛在性的問題,需將其對象化和具體化。即文化資源產業化應當尋找一種能讓文化資源具象化的開發模式,使其成為潛在價值得以“嫁接”并實現的載體。

滇黔桂文化資源和市場特征決定了其文化資源產業化的最佳戰略。濃郁的民族風情和民族特色使西南民族地區的文化資源和產品帶有鮮明的印記,這也是在市場期待下滇黔桂三省區文化產業所著意突出的。可以說,三省區文化資源產業化在某種意義上說就是民族文化資源產業化。

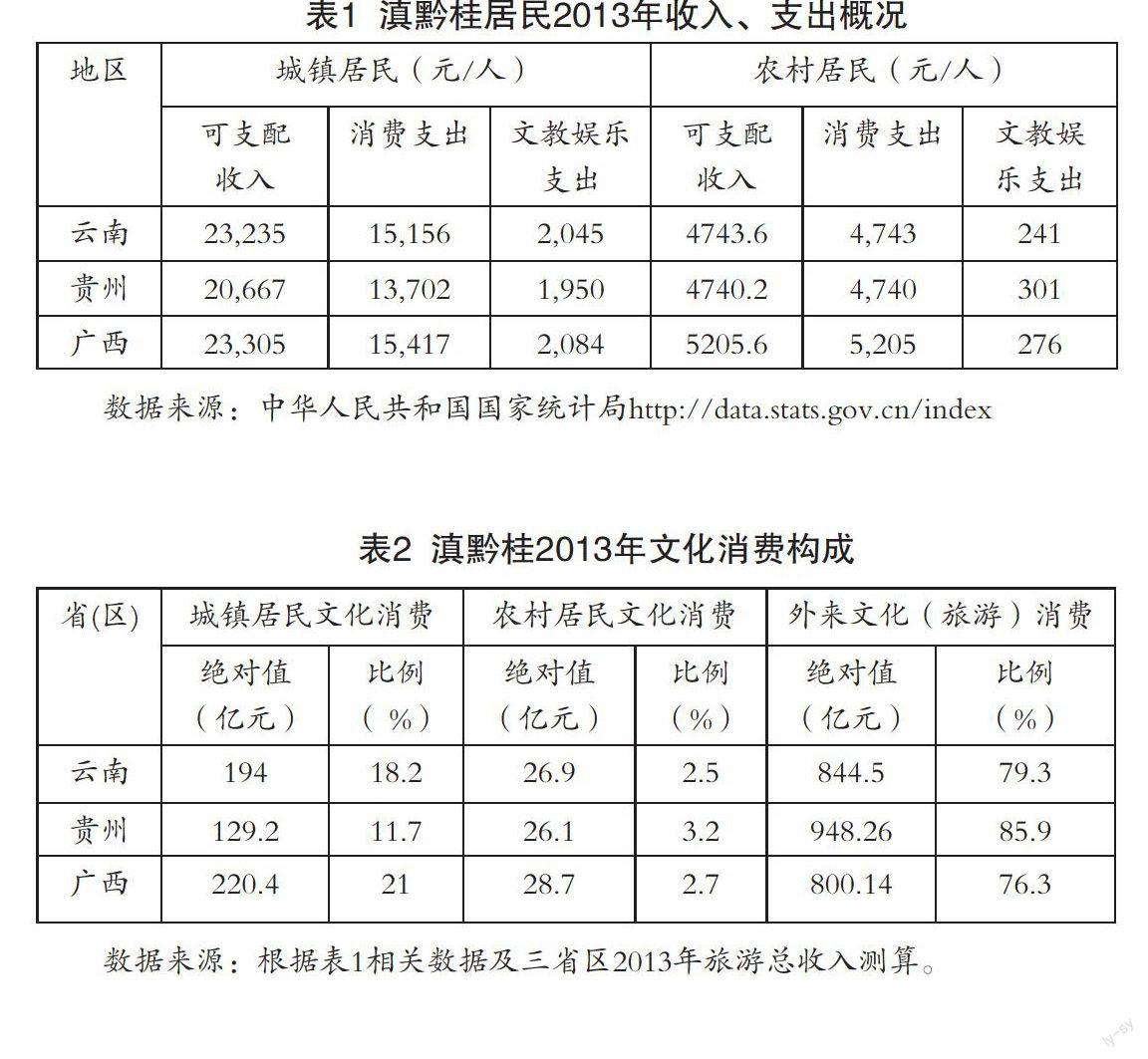

從消費類型看,滇黔桂區域文化消費有其特殊性。東部地區的京、滬、粵幾項基本經濟指標都已經達到中等發達國家水平,城市大眾文化消費需求巨大。而西部滇黔桂三省區經濟水平較低,城鄉差距較大,文化消費水平低,并且消費的文化產品很多是產自東部地區。不難想象,滇黔桂僅僅依靠本地居民的文化消費實現文化資源產業化可能性很小。支撐地區文化產業發展的文化消費市場主要有兩大部分,一是本地城鎮和農村居民的文化消費。以2013年為例,三省區居民可支配收入、人均消費支出、文教娛樂支出等均不高(見表1),城鎮居民和農村居民文化娛樂消費如分別按教育娛樂消費的50%和40%計算,結果見表2。二是外來的文化消費,包括進入本省的流動人口、常住人口、旅游消費者的文化消費,但前兩者人口數量難以統計,故視外來文化消費的主體是旅游消費。2013年滇黔桂旅游總收入分別為2111.24億元、2370.65億元、2000.35億元。參照文化旅游消費的類型與結構,與文化相關的消費按旅游總收入的40%進行測算,三省區情況見表2。總體看,三省區文化消費構成皆以外來旅游消費為主。

綜上所述,滇黔桂文化資源和產品具旅游吸引力,旅游消費成為滇黔桂文化消費市場極為重要的一部分。旅游開發是三省區文化資源產業化的戰略選擇。

三、滇黔桂文化資源產業化開發路徑

文化產業和旅游業的密切聯系使二者融合會產生文化的“內涵”優勢和旅游的“市場”優勢疊加的互贏增值效應。作為文化資源優勢突出、旅游產業基礎較好的滇黔桂三省區文化資源產業化開發應在兩大產業融合發展的框架下進行。

文化產業和旅游業之間存在關聯性,而各自的功能作用、技術優勢、特色等又有不同。從對兩大產業的融合過程、機制等相關問題的研究和融合實踐看,無論是內隱的融合作用機理還是外顯的新業態形成,資源互補、技術相長、功能延伸、市場共拓都是兩大產業融合發展中不可或缺的環節。基于此,滇黔桂民族文化資源產業化開發嘗試以上述環節為路徑和基本活動內容,實現文化資源創新化、產品多元化、資源價值復合化和業態提升化。

(一)資源共享融合

產品化是文化、旅游資源效用價值實現的前提。資源共享下的滇黔桂文化資源的旅游產品化主要表現為:將具有旅游吸引力的民族文化、歷史文化遺跡資源直接轉化為旅游資源,形成文化旅游產品。如以人文景觀游和文化遺產游為主要內容的文化旅游。

民族博物館游。民族博物館可看作是民族文化旅游資源開發的一種觀賞類的文化旅游景觀的結果和形態。滇黔桂有不少民族類博物館,可開展民族博物館游。將休閑娛樂與傳播歷史文化知識融入博物館,使民族博物館成為一種新型的民族文化旅游吸引物,發揮其保護民族文物、普及民族知識、開展民族教育和研究的社會和經濟價值。

民族村寨游。民族村有就地展示的民族村寨和異地模擬型民族文化村之分。民族村寨旅游開發就是依托民俗文化旅游資源的存在環境,對民族居住村寨的民族文化如迎送儀式、歌舞、飲食、勞作過程、場景等加以設計開發,使其成為活生生的民俗露天博物館,讓游客在其中可感受到原汁原味的民族文化和村寨氛圍。如貴州的西江千戶苗寨“西江模式”的旅游開發取已有較好效益,但民族村寨游對相應的村寨環境保護和完善等措施有待加強。異地模擬型民族文化村則是在選定場址仿建民族地區民俗生態環境。因其不受民族文化旅游資源地理分散和接待規模的限制,而在決定與客源市場空間距離方面更為靈活。云南民族村是這類民族文化主題公園的典型代表。此種模式在氛圍和真實感的體驗方面自然稍遜于民族村寨游,因此對此類項目可行性和前景評估及投入運營后的管理和創新就顯得十分重要。

民族節慶游。對西南地區民族節慶資源進行旅游開發,既可依托景區景點進行滲透性開發,如在民族文化主題公園、民族村寨現有的設施基礎之上,舉辦和展演民族節慶活動,以提升游客旅游體驗,也可獨立開發,但其旅游經濟效應有限,需慎重對待。若一些民族地區及民族節慶開始并不未為眾人所知,但存在能夠轉化為地方標志性節慶的潛在可能性,則地方政府應大力支持。如云南滄源“摸你黑狂歡節”在縣政府打造和推動下變成發展地方旅游經濟的“新引擎”和“著力點”,成為展示滄源佤族文化魅力和擴大地方知名度的窗口。

(二) 技術滲透融合

文化產業和旅游業的技術滲透融合可理解為兩大產業技術向彼此的擴散、借用。滇黔桂豐富獨特的民族文化資源通過一定的旅游技術手段開發即可轉化為旅游產品。在旅游開發實踐中,如云南多地的民族工藝村旅游和工藝品制作就屬此列。在西南民族地區,許多工藝制品承載著民族工藝技術和獨有的制作流程而富有觀賞和收藏價值,可融合旅游技術,將其開發為旅游商品。

(三) 功能互補融合

滇黔桂三省區文化產業和旅游業功能融合可形成文化資源產業化族群:

體育旅游。根據滇黔桂資源和經濟條件來看,可開發兩類體育旅游:一是利用城市體育、戶外體育運動基地資源開展城市競技體育觀賞業、訓練服務業和各類山地體育健身娛樂業。二是開發民族體育旅游。三省區保留有大量內容豐富,且與舞蹈、音樂和游戲、競技和娛樂相結合,表現形式獨特的民族傳統體育項目。可利用這些資源,在知名的旅游景區景點、文化村寨策劃開展觀賞性、參與性的民族體育旅游。

修學旅游。修學旅游是以個人的知識研修為目的、以線路旅游的形式自發或有組織地到異地參加非學校教育為主要內容的旅游形式。作為旅游目的的西南民族地區,入境修學旅游是目前最具活力和潛力的黃金旅游市場之一。從資源的角度看,滇黔桂區民族文化資源豐富、異質性強,文化企業和旅游企業可合作開發主題鮮明、富有個性的民族文化探索型產品,同時通過“修學游+培訓”、“修學游+研討”、“修學游+探險”等旅游和文化活動的優化組合來創新修學旅游產品。

紅色旅游。滇黔桂紅色旅游資源豐富,可在原有的《全國30條紅色旅游精品線名錄》和全國100個紅色旅游景點景區(點)規劃的框架下,在可行線路再設計、增加資金來源等方面做出努力,深化紅色旅游開發。

影視旅游。西南民族地區具備發展影視旅游的影視文化資源優勢。但已建的眾多影視城(基地)均屬于單項影視城,經營模式單一,同質化傾向嚴重,收益來源僅為劇組承付的租場費。因此滇黔桂需要借鑒國內外影視旅游產品開發的成功經驗,并與地區實際情況相結合,設計開發參與性、體驗性強的影視旅游產品,如將影視基地打造為影視主題樂園,以滿足旅游者的心理訴求,發揮影視基地的旅游經濟效應。

演藝旅游。西南民族地區多彩、神秘的民族風情文化資源為旅游演藝節目的創作提供了豐富的養分和無限的空間。在求新求異的大眾旅游需求下,大量高品質演藝旅游產品應運而生,如《印象劉三姐》、《云南映象》、《多彩貴州風》等,在旅游市場中表現出旺盛的生命力。滇黔桂演藝旅游業態已有較好基礎,但還需在藝術化和商業化、市場化和產業化、精品化和品牌化三方面的協調發展作出努力,以實現演藝旅游的可持續發展。

(四)市場共生融合

西南民族地區旅游業發展相對成熟,已經培育出規模較大的旅游市場,文化產業應借助旅游市場,在市場層面與旅游業進行融合。如將節事節慶資源通過旅游市場擴大其市場影響力就屬此列。隨著經濟文化發展,各地涌現出許多以地方特色為基礎,以經濟文化為主題的地方性、區域性甚至國際性的節慶活動。節慶活動能引發形成旅游消費鏈,經濟效應顯著。滇黔桂三省區有許多現代經濟文化節,可利用這種節慶拉動當地旅游經濟增長。如廣西南寧國際民歌節,以其濃郁而獨特的民族性、廣泛的國際性、高雅的藝術性及大眾的參與性,贏得了社會各界的關注,成為國內六大節事旅游品牌之一,為廣西更為南寧帶來了良好的經濟效應、文化效應。

[參考文獻]

[1] 姚偉鈞.從文化資源到文化產業——歷史文化的資源保護與開發[M].武漢:華中師范大學出版社,2012.3.

[2] 胡惠林.文化產業概論[M].昆明:云南大學出版社,2005.174.

[3] 張磊.產業融合與互聯網管制[M]. 上海:上海財經大學出版社,2001.67.

[4] 張海燕,王忠云.旅游業與文化產業發展研究[J].資源開發與市場,2010,26(4).322-326.

[5] 李美云.論旅游景點業和動漫業的產業融合與互動發展[J]. 旅游學刊,2008(01).56-64.

[6] 任麗梅.現代文化技術的本質與特征[J].自然辯證法研究,2009(5).49-53.

[7] 石培華.旅游業綜合功能與國家戰略研究[M].北京:中國旅游出版社,2009.

Abstract: Yunnan, Guizhou and Guangxi provinces have prolific and unique cultural resources which lay the material foundation for the cultural development in the region, but the cultural resources are difficult to be industrialized. However, cultural resources in the ethnic minority region of Southwest China can be transformed into industries through source sharing, technical fusion, functional complementation and culture-and-tourism merging.

Keywords: industrial merging, the ethnic minority region of Southwest China, cultural resources industrialization, Yunnan, Guizhou and Guangxi provinces

(收稿日期: 2015-08-17 責任編輯: 垠 喜)