問題鏈:讓學(xué)生經(jīng)歷概念教學(xué)“兩個(gè)過程”的有效策略

——以蘇科版九年級(jí)上冊(cè)“方差”為例*

蔣妍兮

(西安交通大學(xué)蘇州附屬初級(jí)中學(xué) 215021)

1 基于“兩個(gè)過程”的數(shù)學(xué)問題鏈教學(xué)理念

1.1 “兩個(gè)過程”的合理性

章建躍博士曾多次提到,在數(shù)學(xué)課堂教學(xué)過程中核心素養(yǎng)的滲透需關(guān)注“兩個(gè)過程”的合理性,即數(shù)學(xué)知識(shí)發(fā)生發(fā)展過程的合理性和學(xué)生思維過程的合理性.[1]前者在于突出核心概念的思維建構(gòu),強(qiáng)調(diào)知識(shí)間的內(nèi)在邏輯線索,后者更加關(guān)注學(xué)生的思維規(guī)律以及認(rèn)知特點(diǎn),強(qiáng)調(diào)思想方法的領(lǐng)悟過程.

1.2 問題鏈教學(xué)及其設(shè)計(jì)思路

數(shù)學(xué)的發(fā)展是不斷地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程,而數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)則是經(jīng)歷了簡(jiǎn)約的數(shù)學(xué)發(fā)生、發(fā)展的過程,因此問題是數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的關(guān)鍵.問題鏈?zhǔn)侵冈谡n堂上呈現(xiàn)給學(xué)生的、有序的主干問題串.[2]基于問題鏈的數(shù)學(xué)教學(xué)則是將這些彼此獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián)的問題串聯(lián)在一起,通過創(chuàng)設(shè)合適的問題情境,引導(dǎo)學(xué)生經(jīng)歷知識(shí)形成和發(fā)生的過程,在解決問題的過程中不斷實(shí)現(xiàn)能力提升和思維迭代.

如何設(shè)計(jì)合理的問題鏈成為了我們關(guān)注的焦點(diǎn).筆者認(rèn)為,概念教學(xué)中的問題鏈設(shè)計(jì)首先應(yīng)確定概念產(chǎn)生的來龍去脈,即根據(jù)目標(biāo)內(nèi)容構(gòu)建出知識(shí)鏈接,這就需要我們深刻理解教材,不僅著眼于書本知識(shí)的習(xí)得,更重要的是引導(dǎo)學(xué)生感受數(shù)學(xué)家們用數(shù)學(xué)的思維思考世界的歷程;其次在主干結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)核心問題,確定“鏈”,注重問題的關(guān)聯(lián)性與整體性,保證知識(shí)的邏輯順序嚴(yán)謹(jǐn)、學(xué)生的思維過程自然,做到深入淺出、系統(tǒng)策劃;最后細(xì)化完善,針對(duì)核心問題有選擇性地設(shè)置二級(jí)問題,為學(xué)生搭建腳手架,使得問題的設(shè)計(jì)更加豐滿完整.

基于“兩個(gè)過程”的概念教學(xué)更關(guān)注概念產(chǎn)生、發(fā)展的基本過程,因此我們可以問題鏈形式為抓手,以數(shù)學(xué)概念的發(fā)生發(fā)展為線索,通過環(huán)環(huán)相扣的問題引導(dǎo)學(xué)生探索、思考、遷移,從而在理解概念的過程中實(shí)現(xiàn)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的積累和思維能力的提升.

2 基于“兩個(gè)過程”的數(shù)學(xué)問題鏈教學(xué)實(shí)踐

2.1 深刻理解教材 建立知識(shí)鏈接

“方差”是蘇科版九年級(jí)上冊(cè)[3]第三章“數(shù)據(jù)的集中趨勢(shì)和離散程度”中的內(nèi)容,旨在讓學(xué)生了解刻畫數(shù)據(jù)離散程度的方法,經(jīng)歷并感受方差公式得出的必要性、自然性與合理性.?dāng)?shù)學(xué)教學(xué)是基于學(xué)情的教學(xué),九年級(jí)的學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)了“數(shù)據(jù)的收集、整理、描述”,積累了一定的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn).在知識(shí)方面,學(xué)生對(duì)于總體、個(gè)體、樣本、樣本容量等概念已有所了解,能夠讀懂各類統(tǒng)計(jì)圖表,并從中獲取相關(guān)信息;在能力方面,能夠選擇合適的調(diào)查方式解決相關(guān)問題,并運(yùn)用文字、統(tǒng)計(jì)圖表等呈現(xiàn)、整理、描述數(shù)據(jù)的結(jié)果,具備一定的數(shù)據(jù)分析處理能力.

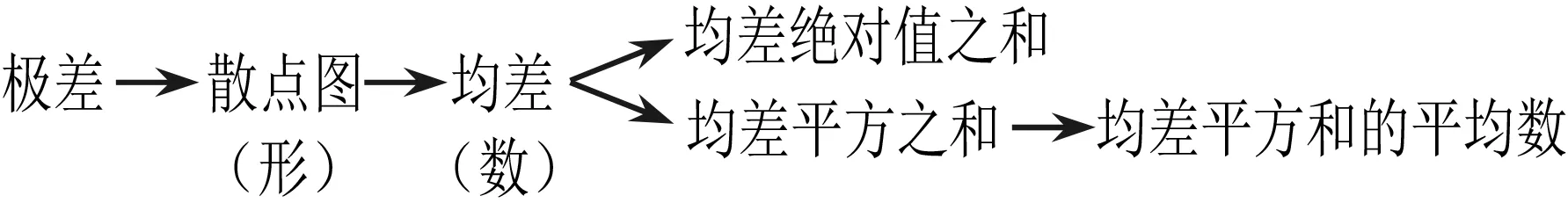

學(xué)生在學(xué)習(xí)“方差”的有關(guān)概念之前已經(jīng)學(xué)習(xí)了平均數(shù)、中位數(shù)、眾數(shù)等概念(圖1),但是生活中,除了需要關(guān)心數(shù)據(jù)的集中趨勢(shì)外,還需要了解數(shù)據(jù)之間的差異,考察數(shù)據(jù)的波動(dòng)情況,即離散程度,這對(duì)于學(xué)生來說無疑是一個(gè)認(rèn)知的沖突.如何自然地引出、建構(gòu)、理解方差的概念,是本節(jié)課需要重點(diǎn)關(guān)注的部分.

圖1

2.2 梳理概念脈絡(luò) 確定核心問題

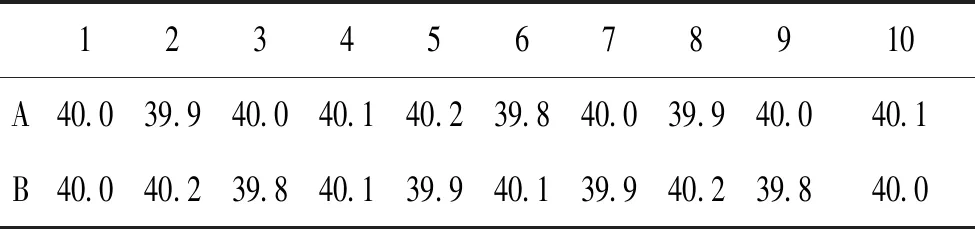

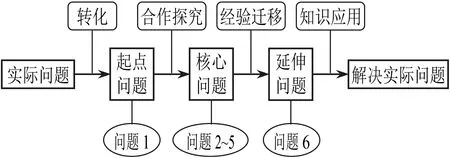

本節(jié)課以極差概念為起點(diǎn),將學(xué)生的目光聚焦于數(shù)據(jù)的離散程度(圖2).通過對(duì)方差公式的剖析,制定出本節(jié)課需要解決的核心問題:刻畫數(shù)據(jù)離散程度的方式有哪些?為何想到求“均差”?為何要計(jì)算“均差絕對(duì)值之和”或者“均差平方之和”?為何擇優(yōu)選擇后者?為何要求樣本的平均值?……這些問題構(gòu)成了問題鏈的“骨架”,指引學(xué)生進(jìn)行更深入的探索和思考,從而獲得更深刻的思維體驗(yàn).

圖2

2.3 預(yù)設(shè)課堂生成 細(xì)化問題鋪墊

問題1已知乒乓球的標(biāo)準(zhǔn)直徑為40 mm,質(zhì)檢部門抽取了A廠生產(chǎn)的10只乒乓球,對(duì)其直徑進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果如下(單位:mm):

40.0,39.9,40.0,40.1,40.2,39.8,40.0,39.9,40.0,40.1.

問題1-1 可以從哪些視角對(duì)問題中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理?

問題1-2 如何描述這組數(shù)據(jù)的波動(dòng)情況?

設(shè)計(jì)意圖一組數(shù)據(jù)的離散程度,即變量各個(gè)取值之間的差異程度,差異程度越小,說明這組數(shù)據(jù)越穩(wěn)定.基于學(xué)生的最近發(fā)展區(qū),他們對(duì)于刻畫數(shù)據(jù)波動(dòng)程度的方式僅停留于最大值與最小值之間的差值——極差,這是學(xué)生的初始感受,也是本節(jié)課問題的起點(diǎn).極差概念的提出在知識(shí)層面上為接下來的問題沖突埋下伏筆.

問題2質(zhì)檢部門又抽取了B廠生產(chǎn)的10只乒乓球,對(duì)其直徑進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果如下(單位:mm):

40.0,40.2,39.8,40.1,39.9,40.1,39.9,40.2,39.8,40.0.

問題2-1 通過計(jì)算極差,能判斷A,B兩廠生產(chǎn)乒乓球穩(wěn)定性的差異嗎?

問題2-2 還有哪些可以嘗試的方法?

問題2-3 觀察散點(diǎn)圖,說說你對(duì)數(shù)據(jù)的“離散”有何直觀感受?

問題2-4 結(jié)合上述的問題探究,你能提出一個(gè)新的問題或解決問題的新思路嗎?

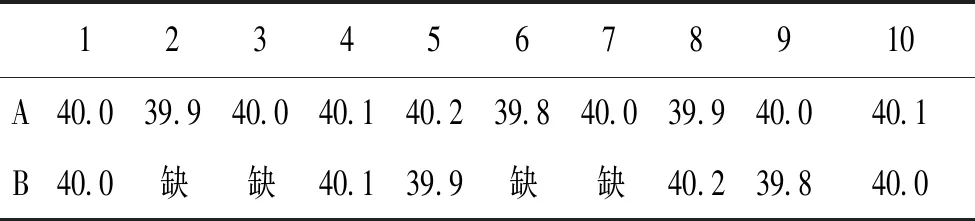

設(shè)計(jì)意圖問題2的設(shè)計(jì)既是對(duì)問題1中概念的鞏固,又是情境的進(jìn)一步深化——比較兩組數(shù)據(jù)的離散程度.基于B組數(shù)據(jù)無論是從樣本容量、極差、平均數(shù)都與A組數(shù)據(jù)相同,自然轉(zhuǎn)向繪制“散點(diǎn)圖”(圖3),這既是學(xué)生思維的直觀體現(xiàn),亦是由“數(shù)”轉(zhuǎn)向“形”的智慧表達(dá).問題的逐步推進(jìn),使得學(xué)生對(duì)“離散”一詞有了更深刻的體會(huì),也引發(fā)其提出新問題或新思路.圖表法固然直觀有效,但弊端也顯而易見:隨著樣本容量的增大,肉眼觀察所得的波動(dòng)情況會(huì)欠缺說服力.?dāng)?shù)學(xué)作為一門精確、精細(xì)、精準(zhǔn)的學(xué)科,它的理性思維強(qiáng)調(diào)用數(shù)據(jù)代替感官,因此還需另尋他法.

圖3

問題3如表1所示,你還有何種方法可以判斷數(shù)據(jù)的波動(dòng)程度呢?

表1

問題3-1 分別計(jì)算A,B兩組數(shù)據(jù)與其平均值的差,能直觀判斷兩組數(shù)據(jù)的波動(dòng)程度嗎?

問題3-2 若將A,B兩組數(shù)據(jù)的差值分別累加,會(huì)出現(xiàn)何種情況?

問題3-3 如何避免此類情況的出現(xiàn)?

設(shè)計(jì)意圖問題3的設(shè)計(jì)將學(xué)生的思維從“由數(shù)到形”向“由形到數(shù)”轉(zhuǎn)換.圖“形”中所謂的波動(dòng)程度,轉(zhuǎn)換成“數(shù)”即為每一個(gè)數(shù)據(jù)與平均數(shù)之間的差值(以下簡(jiǎn)稱為“均差”),均差的大小決定了起伏波動(dòng)的多少,再將這些差值累加進(jìn)行比較即可.頗為遺憾的是,兩組數(shù)據(jù)均差累加之后結(jié)果皆為0.因此自然生成了對(duì)問題3-3的思考,從避免負(fù)號(hào)的角度出發(fā)尋找解決之法.這樣的設(shè)計(jì)巧妙地激發(fā)了學(xué)生的思維,充分調(diào)動(dòng)了學(xué)生探索的熱情.同時(shí)也帶來了新的思考:既然求“均差絕對(duì)值之和”與“均差平方之和”都可以作為判斷數(shù)據(jù)離散程度的依據(jù),那么哪種方式更優(yōu)呢?

問題4判斷表2中兩組數(shù)據(jù)的離散情況.

表2

設(shè)計(jì)意圖教材中對(duì)于方差公式中的“均差平方和”并未作過多解釋,但基于學(xué)生已有的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),避免負(fù)號(hào)的方式不止一種,為何方差公式最終選擇求均差平方和,其中必有深意.針對(duì)此疑惑,筆者進(jìn)行了深入思考并設(shè)計(jì)了問題4.如表2所示,從數(shù)據(jù)上可以直觀看出第一組數(shù)據(jù)的波動(dòng)程度明顯大于第二組,但是通過計(jì)算卻發(fā)現(xiàn)均差絕對(duì)值之和是相等的,無法區(qū)分它們的波動(dòng)大小,而“均差平方和”卻有很大差異,更有比較的價(jià)值.

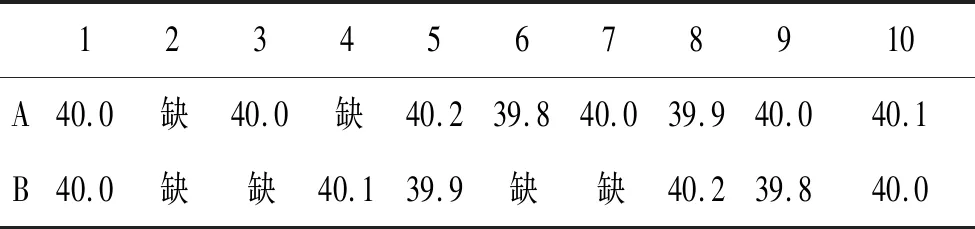

問題5如表3數(shù)據(jù)所示,B廠有4個(gè)數(shù)據(jù)缺失,判斷下列表格中兩組數(shù)據(jù)的離散情況.

表3

問題5-1 如果A廠數(shù)據(jù)中的2號(hào)、4號(hào)樣本也丟失(表4),判斷下列表格中兩組數(shù)據(jù)的離散情況.

表4

問題5-2 經(jīng)過計(jì)算發(fā)現(xiàn)兩組數(shù)據(jù)均差平方和相等,是否說明A廠和B廠數(shù)據(jù)一樣穩(wěn)定呢?

問題5-3 為什么會(huì)造成這樣的結(jié)果?如何才能優(yōu)化方法?

設(shè)計(jì)意圖經(jīng)過問題4的研究,似乎已經(jīng)找到了刻畫數(shù)據(jù)波動(dòng)程度的好方法,但是相較于最終的方差公式仍有出入,由此繼續(xù)設(shè)計(jì)了問題5及其一系列子問題.問題5中B組數(shù)據(jù)的丟失導(dǎo)致其均差平方和小于A組,但同時(shí)也會(huì)引發(fā)一部分學(xué)生的質(zhì)疑:結(jié)果是否受樣本容量的影響?問題5-1將A組數(shù)據(jù)的樣本容量也作相應(yīng)的調(diào)整,印證了質(zhì)疑.問題5-1和問題5-2的設(shè)計(jì)目的在于讓學(xué)生發(fā)現(xiàn)僅根據(jù)均差平方和來判斷數(shù)據(jù)離散程度的方式還不夠成熟,通過對(duì)失敗原因的不斷思考和探索,反思思維過程中的漏洞,發(fā)現(xiàn)樣本容量的重要影響.

回顧概念的發(fā)生發(fā)展過程,每一個(gè)問題的提出,都能促使學(xué)生的思維產(chǎn)生一次飛躍,他們積極參與、努力思考,不斷探索改進(jìn)方法,經(jīng)歷“求平均數(shù)—求均差—求均差平方和—求均差平方和的平均數(shù)”的全過程,最終找到解決問題的最優(yōu)方案.這是一個(gè)逐步優(yōu)化和完善的過程,學(xué)生的思維一次又一次地得到鍛煉,研究的興趣和熱情完全被激發(fā),利用所學(xué)知識(shí)還原方差公式的動(dòng)態(tài)生成過程,無疑是一個(gè)了不起的探究體驗(yàn).

問題6對(duì)于方差公式,你還有什么疑惑嗎?

設(shè)計(jì)意圖該問題的提出既是總結(jié)也是延伸,幫助學(xué)生梳理本節(jié)課所學(xué)知識(shí)的同時(shí),又碰撞出新的火花.例如,學(xué)生會(huì)對(duì)s2產(chǎn)生疑惑:方差是數(shù)據(jù)的平方,存在單位的不一致.以本節(jié)課數(shù)據(jù)為例,方差單位為mm2,與檢測(cè)值本身單位有偏差,難以直觀感受其差異,如何解決單位問題呢?這便是閱讀材料中提到的——標(biāo)準(zhǔn)差.以開放性的問題作為結(jié)尾,不斷推進(jìn)學(xué)生的自我反思能力,從而實(shí)現(xiàn)知識(shí)與活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的遷移,提升數(shù)學(xué)核心素養(yǎng).[4]

3 基于“兩個(gè)過程”的數(shù)學(xué)問題鏈教學(xué)思考

3.1 問題鏈的設(shè)計(jì)有利于形成概念的“生長(zhǎng)鏈”

知識(shí)就像一棵根基深厚的大樹,“老枝”是已學(xué)知識(shí)和已有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)歷不斷生長(zhǎng)、不斷汲取營(yíng)養(yǎng)的過程,會(huì)逐漸萌發(fā)出“新芽”.如何讓生長(zhǎng)的過程自然且順暢,就需要合理的問題牽引.

從實(shí)際情境出發(fā),交代知識(shí)的緣起,將研究對(duì)象從數(shù)學(xué)外部遷移至內(nèi)部;通過起點(diǎn)問題的鋪設(shè),指明研究的方向——數(shù)據(jù)的離散程度;確立四個(gè)核心問題,分別指向均差(問題2)、均差平方和(問題3、4)、樣本容量(問題5),設(shè)計(jì)問題時(shí),始終保持兩組參考數(shù)據(jù)的極差相等以及平均數(shù)相等,以保證問題研究的嚴(yán)謹(jǐn)性.這些由表及里、層次分明的問題圍繞著方差公式的結(jié)構(gòu)形成了清晰的脈絡(luò)(圖4),勾連起學(xué)生的認(rèn)知起點(diǎn)和目標(biāo),前者是后者的鋪墊和引導(dǎo),后者是前者的深化與遞進(jìn),它們共同形成了一個(gè)有機(jī)整體,以鏈狀結(jié)構(gòu)環(huán)環(huán)相扣,自然地形成了一條牽引鏈,刻畫出概念生長(zhǎng)的脈絡(luò),充分展現(xiàn)了數(shù)學(xué)教學(xué)的合理性和嚴(yán)謹(jǐn)性[5],強(qiáng)調(diào)內(nèi)容間的關(guān)聯(lián)性和邏輯性,對(duì)學(xué)生統(tǒng)計(jì)觀念的形成有著舉足輕重的作用.

圖4

3.2 問題鏈的設(shè)計(jì)有利于鍛煉學(xué)生的“思維鏈”

以問題鏈為抓手的課堂教學(xué),不是教師單方面的提問,而是師生圍繞著共同的問題和目標(biāo)進(jìn)行的多層次、多角度、深刻且全面的探索和發(fā)現(xiàn).在發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的過程中,學(xué)生的邏輯思維和創(chuàng)造性思維得以發(fā)展和鍛煉.本節(jié)課方差概念的提出很好地彌補(bǔ)了現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)方法的局限性,但要實(shí)現(xiàn)公式的推導(dǎo),需要涉及到已有的關(guān)于數(shù)據(jù)集中趨勢(shì)的統(tǒng)計(jì)知識(shí),同時(shí)還需綜合考慮樣本容量大小、計(jì)算方式不同等諸多因素,思維含量很高.基于教材的問題鏈設(shè)計(jì),結(jié)合了更加多元的舉措,更能激發(fā)學(xué)生的思維活躍度.初中階段是學(xué)生智力和心理發(fā)展的關(guān)鍵階段,學(xué)生的思維從經(jīng)驗(yàn)型逐步向理論型轉(zhuǎn)變,問題鏈的設(shè)計(jì),尤其是懸念性問題鏈的設(shè)計(jì),能夠不斷制造出認(rèn)知沖突,以問題催生問題,以思考激發(fā)思辨,使學(xué)生經(jīng)歷“提出問題—解決問題—思考質(zhì)疑—再次提出問題”的全過程,在這個(gè)循環(huán)往復(fù)的過程中,思維的收斂性和發(fā)散性都能得以有效鍛煉,認(rèn)知體系和思維方式也日益完善,逐步實(shí)現(xiàn)思維的高階發(fā)展.

在問題鏈背景下的概念教學(xué),關(guān)注“生長(zhǎng)鏈”和“思維鏈”的形成,與關(guān)注“兩個(gè)過程”合理性的教學(xué)理念不謀而合,更加尊重概念形成的必要性,還原其生成的自然性.它不僅能夠適應(yīng)知識(shí)動(dòng)態(tài)生成的變化過程,也能追求數(shù)學(xué)思維的邏輯嚴(yán)謹(jǐn),不失為一種有效的教學(xué)方式.