中國對外宣傳片發展歷程及傳播策略

張賀

摘? 要:對外宣傳片承擔著傳播民族文化、構建國家形象的責任。中國對外宣傳片經歷了由“相對模糊”到“被動提供”再到“主動投放”的三個發展階段。在內容上,對外宣傳片可借用西方“敘述模式”,增加客觀性和故事性,在兼顧中國傳統文化的同時,降低一些“語境”高度,以便西方理解。在發行上,可以增加境外播放頻率,變“單一”傳播渠道為“多樣化”傳播渠道,以利于全方位、多角度地提高對外宣傳片的“傳播效果”。

關鍵詞:中國;對外宣傳片;文化;傳播

中圖分類號:G215??????????? 文獻標識碼:A??????????? 文章編號:1672-8122(2015)05-0043-03

曾經的一篇報道——《世界旅游勝地,只寫給中國人看的提示》引發了國民的深刻反思,它描述了國人在外旅游時,給西方留下的不良印象。這種負面的形象曾一度反映了西方民眾的對華認知,然而從另一方面來說,這也與我國對外宣傳的力度及方式有關。

20世紀以來,除了海外獲獎的電影外,中國在國際場合公開播放的對外宣傳片可以說寥寥無幾。政府對于“文化軟實力”的作用重視不足,世界舞臺上既缺乏中國的“聲音”,更缺乏中國的“色彩”。在全球信息競爭日趨激烈的今天,與其被動地等待外國媒體上門報道,不如主動在海外以“廣告”的形式投放對外宣傳片,通過短時間內“高頻次”的重復,以期達到較為深刻的印象。從而使外國人了解我國的風土人情,進一步吸引他們到中國參觀、旅游,感受中國文化,最終實現國家傳播能力的整體提高。

一、中國對外宣傳片的發展歷程

對外宣傳片在英語中可翻譯為“international publicity film”,主要在國際性場合播放。“對外”一詞明確的體現了拍攝者所站的角度,受眾是那些非本國或本民族文化的人群。一般來說,“對外宣傳片”大多數以形象宣傳為主,故很多媒體也將之稱為“形象宣傳片”或“國家(地方)形象片”。本文所指的“對外宣傳片”排除了那些同樣展示中國現狀的電影或者紀錄片,特指帶有一定政府性質的部門、企業團體所拍攝的短片,其目標明確,就是進行對外宣傳。

(一)起步階段:在“模糊”中探索(1990年~2001年)

據筆者收集到的資料,中國對外宣傳片可追溯到為大型體育賽事而拍攝的音樂MV,1990年北京亞運會就以一首由范琳琳主唱的《黑發飄起來》作為對外宣傳片。這一時期,媒體對于宣傳片的界限十分模糊,怎么拍,拍什么?尚處于探索階段,以至于對外宣傳片跟大部分音樂短片或者寫實紀錄片有幾分類似。

嚴格地說,我國第一部有著明確意義和獨立結構的對外宣傳片產生于1993年。當時正值我國申辦2000年夏季奧運會的關鍵階段,需要一部用來向國際奧委會展示中國形象的短片,張藝謀導演承擔了拍攝該片的重任。然而,由于經驗不足,對西方習俗有所疏漏,1993年的宣傳片出現了一些令外國人不滿的場景,如:老人拎著鳥籠在大街上晃悠(西方人出于對動物的喜愛而不喜歡將鳥關在籠子里)。最終,申奧小組鎩羽而歸,而這部申奧宣傳片也成為了我國對外宣傳的一次寶貴經驗。

2001年,我國再次提出申辦2008年奧運會。張藝謀在吸取了上一次的教訓后,拍攝了新的宣傳片。該片除了滿足世界對于中國的濃厚需求,注意到了避免一些文化領域的沖突矛盾。相較于1993年的宣傳片,更好地從運動精神、生活面貌等層次為世界揭開了老北京的神秘面紗。

(二)發展階段:由“相對被動”走向“自覺主動”(2001年~2010年)

這十年,隨著我國在國際政治舞臺日漸活躍,對外宣傳片也進入了快速發展階段。2001年我國加入世界貿易組織(WTO);同年上海成功召開APEC會議;2008年北京成功舉辦第29屆夏季奧運會;2010年的“上海世博會”開幕;同年 “廣州亞運會”勝利召開,這都為我國對外宣傳片的拍攝添加了無形的動力。

值得注意的是,2009年,美國有線電視新聞網CNN播放了一則名為《中國制造 世界合作》的宣傳片。該片由中國商務部同四家行業協會聯合推出,旨在向全球展示“中國制造”良好的質量和安全性能。同年9月,商務部發布新聞稿表示:中國政府將在全球范圍內推出電視及平面媒體廣告[1]。此舉具有重要意義,它標志著我國對外宣傳片開始由“被動提供”轉向“主動投放”階段。而在此之前的宣傳片,大多數是應時而作,配合大型體育賽事或者國際會議而拍攝,具有“相對被動性”。《中國制造》的宣傳片播出以后,“Made in China”不再只是商品生產地的標簽,而是打開電視就清晰可見的宣傳標語。

(三)繁榮階段:紐約時代廣場的“常客”(2011年以后)

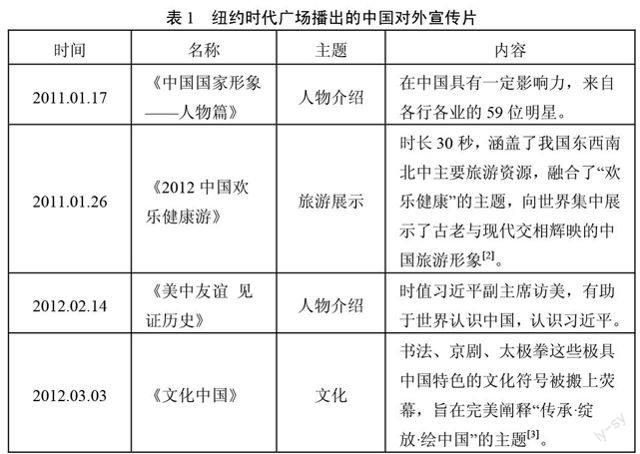

2011年以后,我國對外宣傳片的發展勢頭依舊猛烈,在短短一年內,先后4次亮相于紐約時代廣場的大屏幕,成為了標準的“回頭客”。

表1? 紐約時代廣場播出的中國對外宣傳片

時間

名稱

主題

內容

2011.01.17

《中國國家形象——人物篇》

人物介紹

在中國具有一定影響力,來自各行各業的59位明星。

2011.01.26

《2012中國歡樂健康游》

旅游展示

時長30秒,涵蓋了我國東西南北中主要旅游資源,融合了“歡樂健康”的主題,向世界集中展示了古老與現代交相輝映的中國旅游形象[2]。

2012.02.14

《美中友誼 見證歷史》

人物介紹

時值習近平副主席訪美,有助于世界認識中國,認識習近平。

2012.03.03

《文化中國》

文化

書法、京劇、太極拳這些極具中國特色的文化符號被搬上熒幕,旨在完美闡釋“傳承·綻放·繪中國”的主題[3]。

除上述所列之外,作為《人物篇》的姊妹篇《中國國家形象——角度篇》也于2012年春節期間,通過海外媒體“探索頻道”向亞洲及歐美播出,豐富了我國對外傳播的渠道和地域范圍。

總的來說,這一時期的對外宣傳片更拓展了傳播的主題,在系列片方面下功夫,如《文化中國》這一主題下就包含了多個平行的內容,如漢字,京劇,國畫等等,既獨立成片,又相互映襯。正所謂“寧要片面的深刻,不要全面的膚淺”,相較于早期那些“面面俱到”全景展示的片子,這一時期的對外宣傳片能夠相對深入到具體的層面,幫助世界加深對于中國的理解。

二、中國對外宣傳片的傳播策略

對外宣傳片作為一種“文化商品”,只有進行“適應性改造”才能全球通行。因此,對傳播策略進行調整,并不是作缺乏“個性”的妥協,而是為了尋求一定程度的“共識”。筆者建議采用西方的“敘述模式”作為外殼,以便于減少受眾心理排斥,同時兼顧東方美學的特征,從而更好地推進我國的對外宣傳戰略。

(一)借用西方“敘述模式”,增加“客觀性”和“故事性”

西方人對于“宣傳”的東西都感到厭惡,但“宣傳”又恰是對外宣傳片的任務所在。既然內容無法回避,就必須采用“客觀性”的手法加以包裝,以減少來自受眾心中的抵觸感。具體來說,有以下三種方式:

第一,適當增加關于中國負面情況的介紹,但要把握好平衡度。縱觀我國的對外宣傳片,基本上清一色的人民幸福、國家強盛。對于具有普遍質疑精神的西方人,他們很難相信這就是真正的中國,而更愿意看到一些不盡如人意的地方。敢于展示負面形象對于政府來說是一道考驗,畢竟中國有著“隱惡揚善”的傳統。筆者認為,“家丑”要揚,但是可以“避重就輕”。選擇那些無法做政治文章的小毛病說一說,選擇那些在西方社會也有的毛病說一說,既增強了“客觀性”,也讓西方民眾感覺到“我們與他們”之間也有共同點,從而降低他們的逆反心理,更好的實現傳播效果。在這一點上,《中國國家形象——角度篇》是一個探索。它提出了中國貧富差距擴大問題,而這在西方社會也是難以完全解決的。像這種性質的缺點,今后還可以提出,但注意控制一個量(占到二成或三成)。

第二,采用“第三人稱”視角,轉換話語方式,選擇外國友人出鏡。“第三人稱”原是寫作上的概念,相對于“第一人稱”,在介紹自己時會更加客觀、靈活。對外宣傳片由英美人士朗讀解說詞,在視角上需要轉換為“第三視角”,從西方的眼光來審視中國發展的變化。在語句上,多用雙重選擇疑問句,來展現一種思考的過程;在結構上,要開門見山、觀點突出;在用詞上,減少“大概念”的詞語(如宏偉、著名、非常)。另外,選擇外國友人入鏡是為了提高認同感。按照“認知平衡理論”解釋:西方百姓可能在價值觀上更認同自己人,表現出一種正向認同;鏡頭中的外國友人在中國安居樂業,生活豐富精彩,也表現出一種正向認同;由于要符合三角關系,西方受眾只有對中國也表現出正向認同,才能夠避免“不協調”感受的產生,從而容易接受我們的對外宣傳。

第三,采用“故事化”的手法。我國對外宣傳片往往展示居多卻沒有情節,更類似于一幅幅畫卷的拼接,看過之后感覺很美,但很少有人能夠回憶起細節。正所謂“文似看山不喜平”,“故事化”的敘述手法,能夠起到引人入勝,制造懸念,突出主線的作用。前文所提的世博會美國館宣傳片“The Garden”,它以“小女孩變廢棄街角為花園”作為框架,設置了對比懸念(小女孩一個人屢敗屢戰,大伙受她影響一起努力終獲成功),從而給人留下了深刻印象。倫敦奧運會宣傳片也采用了“故事化”的線索,以一個女性慢跑者貫穿其中,她的所見所聞構成了整個宣傳片的內容。實際上,我們不必擔心“故事化”會消弱對外宣傳片的主題性,相反,它能夠降低“語境”誤讀的風險,更好地幫助西方受眾理解中國。

(二)兼顧中國的文化特點,把握好“意境”的度,“群像”的量和“名人與草根”的平衡

雖然我國對外宣傳片中“群體形象”較多,名人、權威出鏡率較高,畫面整體風格側重于“寫意”,但這是中國文化特點之所在。我們并不能因為這些習慣與西方的理念不符,就必須“改頭換面”。實際上,拿捏好“量”和“度”的分寸也是基于中國辯證思想的考慮。

鏡頭中的“群像”過多,千人一面,個性和特點便無從展現,也就降低了宣傳片的真實感。而沒有“群像”鏡頭,完全是“個人層面”的展現,更不符合中華民族喜歡熱鬧、重視集體的文化特征,難免流于虛假。筆者認為,在宏觀視角下展現“民族群像”,在微觀生活中展現“個體形象”,二者相互穿插,或許能產生較好的效果。

在“名人”與“草根”的使用上要注意“平衡”。這里的“平衡”并不是呆板的“平衡”,而是按照片子時長的不同,區別對待,在總體上保持平衡。對于那些只有短短60秒,在戶外廣場播放的宣傳片,選擇具有國際知名度的“明星”更具備感召力和影響力。而普通百姓則可以放在時間較長的,主題更為細化的對外宣傳片中。實際上,2012年的《中國國家形象——角度篇》就采用了這樣的策略。該片長達19分鐘,出場人物全是“草根”,主要通過電視和網絡進行傳播,與2011年《人物篇》中的“社會精英”相互呼應,相對來說做到了“名人”與“草根”的平衡。

在“意境”的塑造上,我國對外宣傳片應該降低一些“高度”。按照霍爾的解釋,處于“低語境”社會的西方人在理解“高語境”文化時會發生障礙,因為傳達的訊息(message)中只包含著極少的信息(information),大部分信息儲存在接受者的身上和背景中[4]。因此,在解說詞上給予提示,或者配合字幕揭示含義,可以將缺失的那部分信息還原,幫助西方受眾感知東方“意境”。

(三)拓寬傳播渠道,增加播放次數

目前,我國對外宣傳片主要有三個傳播渠道:第一,通過戶外廣告屏播放;其次,通過CCTV的海外頻道、西方國家的有線電視網播出;再者,通過互聯網播出。而戶外廣告屏在這三種渠道中占據主導地位,從2011年開始,紐約時代廣場共播放了4部中國對外宣傳片,已然成為了我國外宣工作的主要陣地。此外,我們還應當發掘新的傳播渠道,比如:跟當地的電影院合作,充分利用電影開播前的十幾分鐘時間;跟公交車、地鐵等移動傳媒合作,形成全方位,多側面的人群覆蓋。當然,這些做法均需要一定的財力保證,不妨先進行小范圍的嘗試。

另外,從心理學角度考慮,人們對于戶外宣傳片一般是“無意注意”,沒有任何心理意志的強迫性。要想引起人們關注,最簡單、最直接的辦法莫過于增加重復次數。“腦白金”之所以成為中國最成功的廣告之一,也正是遵循了重復、重復、再重復的策略。2011年的《人物篇》在這方面做的很成功,平均每小時在紐約時代廣場重復15次,一天下來將近300次,給世界留下了深刻的印象。

三、結 語

我國對外宣傳片的發展,經歷了從“相對模糊”到“被動提供”再到“主動投放”的轉變過程,它反映了我國對外宣傳理念的調整和對文化“軟實力”的日益重視。面對西方文化的滲透,日流、韓流的席卷,對外宣傳片無疑承擔著傳播民族文化、撒播國家形象的重任。當然,效果的產生并非是一朝一夕的事情,從西方媒體的報道來看,似乎也起到一些效果,但是并不明顯。不過,筆者還是相信這是一個系統而又持久的工程。正如一位學者所述:“對外宣傳片的播出不在于產生多大效果,其播出本身所引發的關注和討論即達到了預期的影響力效果。[5]”

參考文獻:

- 國際先驅導報“中國制造”形象廣告幕后[EB/OL].新華網,2009-12-04.

- 旅游局:中國歡樂健康游宣傳片亮相紐約時報廣場[EB/OL].中新網,2012-01-27.

- 中國文化宣傳片《文化中國》亮相紐約時報廣場[EB/OL].人民網,2012-03-08.

- (美)愛德華·霍爾.超越文化[M].北京:北京大學出版社,2010.

- 湯天甜.國家形象宣傳片的軟實力傳播與文化價值輸出[J].現代傳播,2011(4).

[責任編輯:東方緒]