價值累加理論框架下的“O2O”傳播模式探析

李燕麗

摘 要:隨著我國社會轉型的不斷深入,自然領域、社會領域結構性風險越來越多,其中環境危機最為突出。PX項目是國家重點投產建設的項目,在環境危機誘因下,該項目已被“妖魔化”,市民聞PX色變,當該項目每每落戶時,均遭到了市民普遍抵制。從2007年開始,廈門、大連、寧波、昆明、茂名等陸陸續續發生了PX集合行為。本文以系列PX集合行為為例,在斯梅爾塞價值累加理論框架下對集合行為產生的原因進行分析,并提出,在互聯網時代,集合行為傳播呈現“O2O”新模式,即線上動員,線下行動,線上線下聯動模式。以期對國家和地方政府在互聯網時代重大決策的科學合理制定及順暢實施,實現與民共管共治的理想局面有所價值。

關鍵詞:集合行為;價值累加理論;“O2O”;傳播新模式

中圖分類號:G206 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2015)03-0029-03

一、引 言

PX項目是國家“十一五、十二五”投產建設的重點項目,但是,近年來,該項目每每落戶時,均遭到了當地市民的激烈反對,并引發非常態群體事件。從2007年6月初到2014年3月份,廈門、大連、寧波、昆明、茂名等陸陸續續發生影響全國的PX集合行為。這些行為雖然發生的時間、地點不同,但是它們是針對同一對象而產生的性質相同的行為。深度挖掘并分析集合行為發生的條件及在互聯網時代的特殊傳播模式,對于國家和地方政府重大決策的科學合理制定及順暢的實施,掌握民意,把握民情,達到與市民共管共治的局面,具有重要的意義。

集合行為(Collective Behavior)又稱“集體行為”或“大眾行為”或“集群行為”。帕克認為集合行為是一種在共同和集體情緒沖動的影響下發生的個人行為,是一種沖動[1]。郭慶光認為,集合行為是在某種刺激條件下發生的一種非常態的社會集合現象[2]。結合帕克和郭慶光的定義,筆者認為集合行為不同于組織行為和制度行為,它是指在結構性誘因背景下,受到某種刺激而自發產生的一種非常態的社會集合現象,并且是一種動態的和不斷發展的行為[3]。

關于集合行為發生的條件,有很多理論性解釋,如“自立救濟理論”(呂世明,1989),社會沖突理論(Coser,1956),相對剝奪理論(Stouffer,etal,1949;Foster & Matheson,1995),模仿理論(Tar de,1890)、感染理論(又稱“群眾理論”,LeBon,1895)、輻合理論(Allport,1924)、循環反應理論(Blumer,1946),匿名理論(Festinger,etal,1952;Zimbardo,1970)、緊急規范理論(Turner & Killian,1972)等等[3],但影響比較大的算是美國社會學家斯梅爾塞(Neil J.Semelser)的 “價值累加理論”(Value-added theory),他認為,所有的群體性行為、社會運動甚至革命的發生,都是由六個方面的因素相互作用產生的。

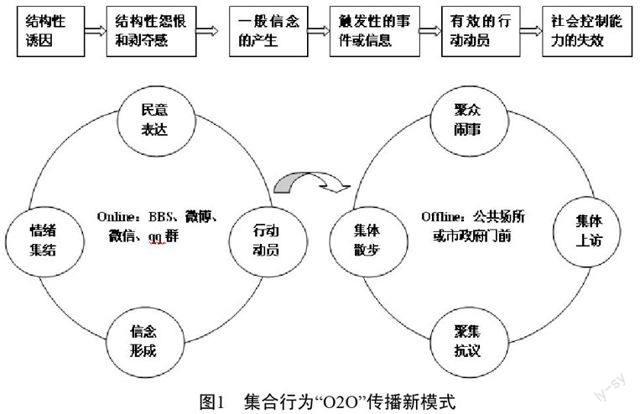

這六個因素分別是結構性的誘導因素、結構性怨恨和剝奪感、一般信念的產生、觸發性的因素或事件、有效的社會運動動員、社會控制能力的下降[4]。抵制PX項目的系列集合行為就是這六個因素按照一定順序累加并相互作用而發生的。

二、互聯網時代,集合行為“O2O”傳播新模式

“O2O”模式即Online To Offline,屬于電子商務領域的一種經營模式,是指將線下的商務機會與互聯網結合,讓互聯網成為線下交易的前臺,該模式的關鍵是:在網上尋找消費者,然后將他們帶到現實的商店。在互聯網時代,斯梅爾塞價值累加理論框架下的集合行為其實也遵循著電子商務領域的“O2O”模式,只是這里的關鍵變為:在線上尋找利益共同體,進行行動動員,線下進行行動集結,把線上擁有共同訴求的民眾帶到線下現實的環境中來。

如上文提及的劉能教授的觀點,伴隨著我國社會轉型的深入,結構性調整帶來自然社會領域的風險和挑戰愈來愈多,在這些結構性誘因下,強弱矛盾沖突不斷涌現,弱勢群體基于對政府和社會權勢者的怨恨情緒普遍產生。在傳統媒體時代,囿于媒體資源的集中和專業化的運作方式,往往使民情民意沒有公開的平臺得以充分的表達和釋放。互聯網時代,隨著網絡的普及和社交媒體的發展及其特有的開放、便捷、交互、低成本等特點,為民眾充分發泄不滿,表達情緒提供了一個相對自由和寬松的平臺。因此,在互聯網時代,集合行為也體現出一種新的傳播模式,即“O2O”線上動員,線下行動,線上線下聯動模式(如圖1)。也就是說在互聯網時代,集合行為在發展過程中,往往體現為線上民意的表達和情緒的感染,集結共同目標和利益訴求者,形成一般的信念,為集合行為向行動層面發展做足準備,表現為謠言、輿論、宣傳等初級形式,當線上的情緒感染和共同信念達到狂熱階段則演變為線下的聚眾鬧事、聚集抗議、集體上訪等集合行為的高級階段。

從這個意義上講,當下集合行為的發展模式無疑遵循了電子商務領域的“O2O”模式。如由“百萬短信”到“集體散步”的廈門PX事件;由QQ群信息的散播到集體上訪的寧波PX事件;由短信、微博、微信、QQ群等方式進行群體暗示到聚集抗議的昆明PX事件;由論壇、貼吧、微信等社交媒體態度的統一到市委門前的聚集抗議打砸行為的茂名PX事件等等,無不遵循著“O2O”線上動員到線下行動這一模式。

圖1 集合行為“O2O”傳播新模式

線上:民意表達、情緒集結、信念形成、行動動員。

互聯網時代,網絡媒體中的社交媒體成了利益共同體情緒集結和共識達成的有效平臺,是行動動員的便捷平臺。社交媒體如BBS、微博、微信、QQ群等是網民們基于自身的興趣、愛好、價值觀等自發搜集、創作消息的自由平臺,并通過彼此聯系的人群傳播和擴散信息。社交媒體往往是公民表達個人呼聲的首選渠道,公民通過此渠道可以將個人分散的力量整合起來,把無數弱小的聲音變成強大的集體呼聲,并引來網民的關注和圍觀,將呼聲不斷放大。在結構性社會風險背景下,利益受到威脅的民眾基于結構性怨恨和剝奪感而產生的不滿、憤怒、恐慌、怨恨等消極情緒會借助社交媒體的便捷性及時進行宣泄,引來利益共同體的圍觀和共鳴,達成共識,完成了集合行為的有效動員。

第一,社交媒體的低成本和低門檻為民情民意的傳播提供了非常便捷的渠道。

社交媒體最具革命性的貢獻,是它打破了傳統以地理區域為基礎的人們組合。通過信息與興趣相連,社交媒體整合了全球化的利益群體和互動組織[5]。在集合行為萌芽階段,社交媒體提供了非常便捷成本又很低的交互平臺。中國傳統社會,社會關系的建立和維護復雜成本又高,經常靠請客、送禮來進行。而在互聯網時代,社交媒體給人們一種希望,即在低成本的前提下建立社會關系[5]。并靠彼此的興趣、利益、價值觀維護這種社會關系。在系列PX集合行為初期階段,居民最開始都是在社交媒體上表達訴求,交換意見,形成統一的態度,達成一致的共識。在這里,社交媒體是利益訴求的集散地。

第二,社交媒體的開放性、公共性實現了真正的民主參與。我國公民的言論自由雖有憲法的保障,但現實中的傳統媒體資源往往是被壟斷的,而且其職業化和專業化的運作方式,使得所謂的言論自由往往受到控制和限制,民意得不到充分的表達,民情得不到正常的宣泄,互聯網的普及以及社交媒體的發展,就為市民表達訴求提供了相對自由暢通的渠道。據中國互聯網信息中心(CNNIC)2014年7月第34次計報告顯示,截至2014年6月,我國網民規模達6.32億,互聯網普及率為46.9%,較2013年底提升1.1個百分點。在這個龐大的群體中,每一個網民都可以是一個沒有登記的媒體。在沒有特權、完全平等的虛擬世界和互動空間中,他們可以突破原有的時間和空間的局限性,隨時獲取和傳遞各種信息,自由地表達自己對社會某一事務的關注,并最終可以形成一種虛擬的利益共同群體[6]。在PX事件中,傳統的官方媒體不能充分的表達民意和履行公共性、公益性的責任,較之于網絡媒體在態度上顯得不夠積極主動,手機、QQ群、博客、微博、網絡論壇等社交媒體讓民眾突破了物理上的局限性,公開、安全、自由地獲取和表達自身對居住環境的關注和擔憂,并通過此類平臺形成一個虛擬的利益共同體,達成一般的信念。

第三,社交媒體的即時性、交互性為謠言的滋生提供了自由的渠道,情緒伴隨著謠言的散播而蔓延,最終形成態度的整合。

在正常的社會控制功能減弱和滅火式的管理理念下,具有權威性的官方媒體往往處于失語狀態,然而當與民眾利益息息相關的事實得不到傳播和告知的時候,就為流言和謠言的滋生留下了空間。相對于傳統媒體,網絡媒體的公開性、公共性、即時性、交互性等優勢,為流言和謠言的傳播提供了相對自由而開放的平臺,除此之外,在大多數情況下,網絡信息的發布是不需要經過嚴格審核的,當大量的流言、謠言迅速匯集在一起相互溝通交流的時候,也就是集合行為中信息整合的時候,所以,網絡媒體尤其是社交媒體在集合行為發生發展的過程中,為信息流通與傳播提供了整合平臺[7]。

當流言和謠言傳播整合到一定程度的時候,共同信念和共同情緒就會引導產生,從而導致集合行為的進一步發展。例如,在寧波PX集合行為中,鎮海區居民通過流傳在QQ群里的謠言、親朋好友間相互轉發來轉發去的短信乃至街頭巷尾的談論,迅速構建了一個公共知識體系,促成了一種包含著集體認同感、風險社會下的群體心理和環保主義邏輯的意識形態——促成市民上街的動員力量悄然完成[8]。從2012年10月22日到25日,鎮海乃至寧波的居民完成約定:周末上街!于是,2012年10月27日,居民封路抗議蔓延至市政府門前的聚集抗議。

線下:聚眾鬧事、集體散步、聚集抗議、集體上訪等。

當價值累加到一般信念產生的時候,受到某些信息或者事件的刺激,集合行為就進入到高級階段,行動開始了。在集合行為傳播過程中,受到群體壓力和趨同心理的影響,參與者總得要判斷他人意見,分析周邊意見環境,以避免社會孤立。典型的心理是,人們期望通過與他人進行社會交往,獲得他人支持和社會支持。當這種支持達到足以跟社會有關機構對抗時,他們才可能采取行動[5]。互聯網時代,個體成員通過線上進行意見的交換,獲得彼此的支持,并形成一般的信念和共同的訴求,特定的集群也就成立了。在這個時候,處于集群中的個體也就具備了勒龐所說的集群的特征了,置身于集群的人們相互感染、相互暗示、毫無理性的思維方式蔓延,并且由于匿名性,處在集群中的個體在群體外衣的庇護下,思想和感覺中的道德約束與文明方式突然消失,原始沖動、幼稚行為和犯罪傾向突然爆發,出于本能地被動接受和模仿別人的態度和行為[9]。最終使集合行為發展到大規模的聚眾鬧事、集體散步、聚眾抗議、集體上訪階段,最后隨著訴求的實現而漸漸平息。

三、總 結

集合行為是一種非常態的社會集合現象,具有自發性、無組織性、短暫性等特征。斯梅爾塞的價值累加理論給我們揭示了集合行為發生的六個必要且充分的條件,隨著六要素不斷的累加,集合行為會由最初的宣傳、輿論、謠言發展到恐慌、憤怒、不滿、抵抗再發展到具體的行動。但筆者結合系列PX集合行為進行分析時,對于第六個條件持有不同的意見,認為將斯梅爾塞價值累加理論的第六個條件換為“國家社會控制功能的失效”更為恰當。因為民意如洪水,易泄不宜堵,國家和政府通過法律、警察的硬性控制和通過媒體的軟性控制能力強并不一定能阻止集合行為的發生。在PX集合行為中,正是地方政府的信息不夠暢通助推了事態的發展。

在互聯網時代,集合行為也體現出了時代特征。集合行為中信息的傳播遵循著一定的模式,就是電子商務領域的“O2O”模式,筆者把它叫做“O2O”線上動員、線下行動,線上線下聯動傳播新模式。網絡媒體中的社交媒體以其低成本、低門檻、公開性、公共性、交互性、即時性等優勢為集合行為初期和中期進行民意表達、情緒集結、共識達成、行動動員提供了一個理想的平臺,有了線上的基礎,才會有線下的具體行動。這個模式大大縮短了集合行為社會動員的時間,使得新時期集合行為的動員時間較之于傳統時期更為短暫。

集合行為雖然對于沖破陳舊的、探索建立新型的社會關系和規范,具有積極作用,但是其對于現存社會生活秩序具有明顯的破壞作用。所以,從社會管理層面來講,對于互聯網時代集合行為體現出新的傳播模式,應該改進管理思維,變“信息封鎖”為“信息疏通”。在重大項目決策制定前能夠廣泛科普,廣開言路,征集民意,確保民眾最基本的知曉權和傳播權,在項目執行過程中,能夠有健全的線上輿情監測機制和預防機制,在項目執行后期,能夠有成熟而嚴格的環境風險管控機制。確保國家政府和人民利益的平衡,既能夠實現國家目標又能維護民眾利益。

參考文獻:

[1]楊松.什么是集體行為——帕克對集體行為的解釋[J].百科知識,1996(4).

[2]郭慶光.傳播學教程(第2版)[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

[3]薛婷,陳浩,樂國安.集群行為諸理論的整合模型[J].心理科學,2010 (6).

[4]焦璐.價值累加理論—集體行動的一種敘事框架[J].天水行政學院學報,2009(1).

[5] (美)斯蒂芬·麥克道威爾.王貴斌.論社交媒體集合行為的心理及其邏輯[J].新聞與傳播,2013(12).

[6]林尚立.社區民主與治理:案例研究[J].北京:社會科學文獻出版社,2003.

[7]楊振海.社會主義媒介環境下集合行為發生的特點及應對策略[J].新聞研究導刊,2014(6).

[8]寧波鎮海反PX事件始末[J].鳳凰周刊,2012(32).

[9](法)勒龐著.陳吳譯.烏合之眾:大眾傳播心理研究[M].北京:法律出版社,2011.

[責任編輯:東方緒]