《天演論》出版前進化思想在中國的傳播

李楠 姚遠

摘 要:本文旨在以原始文獻考證法厘清1897年《天演論》出版前進化思想在中國的早期傳播過程,以期探究在西方科學理論的本土化傳播過程中傳播媒介扮演的重要意義。文獻考證發現1897年前西方傳教士、中國科學家或與傳教士合作,或獨立紛紛著書立說,積極通過各種媒介傳播這一進化思想,其中代表性著作有《談天》《地學淺釋》《西學考略》等。期刊、圖書、報紙作為不同的媒介在進化思想中國暴發式的傳播中分別起到重要的推進作用,中西方傳教士則在進化思想傳入中國的早期歷程中扮演了重要的傳播者的角色。

關鍵詞:生物進化論;科學期刊史;科學傳播史

中圖分類號:G206 文獻標識碼: A 文章編號:1672-8122(2015)03-0128-03

1897年,嚴復翻譯出版《天演論》,其所宣揚的“物競天擇、適者生存”激發了國人自強保種的愛國熱情,《國聞匯編》對此進行了詳盡闡述與分析[1]。筆者通過文獻分析考證[2-5],早在《天演論》出版前,西方傳教士、中國科學家或與傳教士合作、或留洋歐美、游學東瀛,經由歐美或日本紛紛通過期刊、圖書、報紙等各種媒介傳播這一進化思想。國內學者對在此著作出版之前,傳播進化思想的各種媒介研究甚少,甚至忽略了曾經作為西學東漸主角的傳教士的傳播者作用。本文采用文獻考證法梳理《天演論》出版前進化思想在中國的傳播進程,以此探究傳播媒介在重大理論的傳播過程中扮演的角色。

一、《談天》——西方進化思想傳入中國之起點

《談天》,翻譯自《天文學綱要》(如圖1所示),咸豐元年(1851年)出版,作者是英國著名天文學家約翰·赫歇爾(John Herschel,1792~1871),該書的中文翻譯者是李善蘭(1811~882)和英國傳教士偉烈亞力(Alexander Wylie,1815~1887)。書中詳盡介紹了天體演化與自然界進化的思想,天體演化的內容屬于進化思想范疇,據考證,該書是我國翻譯出版的第一部近代天文學著作,這部著作的出版也是中國人宇宙觀發生轉變的標志,因此,1859年可以看作是西方進化思想傳入中國的起點[6]。最先將進化思想納入自身思想框架體系的是康有為(1858~1927),康有為自稱“不是讀嚴復先生的論著,而是研讀《談天》《地學淺釋》《格致匯編》等科學讀物”。

二、《地學淺釋》——進化思想系統形成之作

《地學淺釋》,江南制造局刊本,同治十二年(1873)出版(如圖2所示),美國瑪高溫口譯,華蘅芳筆述,翻譯自雷俠兒(Charles Lyell,今譯賴爾,1797~1875)的著作——《地質學綱要》Elements of Geology。該書首次向國人傳播了賴爾的地質進化均變說。此時的進化思想正如一股洪流在中國開始傳播,它雖然緩慢,但卻堅定。

圖1 李善蘭及其翻譯的《談天》

圖2 華蘅芳及其翻譯的《地學淺釋》

華蘅芳(1833~1902),字若汀,金匱(今江蘇無錫縣蕩口鎮)人。晚清時期我國著名的數學家、教育家和翻譯家,華蘅芳少年時代便愛好數學,能文善算。青年時期曾求學于上海,與著名數學家李善蘭交往,李善蘭向他推薦西方代數學和微積分。華蘅芳的著作有《行素軒算學》《筆談》,其中《筆談》一書,更是凝結了他一生的心血。華蘅芳畢生致力于研究、著述、譯書、授徒,工作勤奮,淡泊名利,在科技方面做了大量珍貴的工作。

《地學淺釋》序中提及,“華君晨起即往瑪君家中,日中而歸,食罷復往,以至于暮[7]”,由于華蘅芳對“西國文字未能通曉”而“瑪君于中土之學不甚周知”,他們為了一些新名詞的推敲琢磨,“觀其臉色,視其手勢”,反復斟酌才“以筆墨達之”。

《地學淺釋》第13卷集中討論了生物進化,論述了“生物漸變”說,在談及生物漸變時說:“古時之地學家,地球上之生物,常以滅一世界再生一世界為之所以。然今之地學家,疑古說之不確,自古至今,各生物之形皆漸變,看之似絕然大異,然中間之間相去必甚久,故人未能尋其漸變之跡。蓋今人已考得古生物,尚不過萬分之一也”指出“造疊層殭石表,因愈造愈密,其中間,每有新得之物添入,人視之,宛似每期之物,皆由漸而變”。關于生物漸變的原因,《地學淺釋》解釋到,“生物之形漸變,不獨古時然,即考現今動植之物,亦有漸變之據。其每物類之漸變,各有其故,非偶然也。此事另有專家考之”,卷十九還談及生物的變化與環境之間的關系,“知某處之物,因其地形水土漸改變,故某物之屬漸繁盛,某物之屬漸衰息”。該書還提到了拉馬克和達爾文,并簡要比較了他們在生物進化主義上的不同:“勒馬克者,言生物之種類,皆能漸變”,隨后書中又提到,“可自此物變至彼物。此說人未信之。近又有兌兒平者,言生物能各擇其所宜之地而生焉,其性情亦時能改變。[8]”據史料考證,文中出現的勒馬克、兌兒平即為拉馬克和達爾文的音譯。

至此,生物進化主義及其最重要的代表人物在19世紀90年代前都傳進了中國。《地學淺釋》對生物進化論在華傳播的歷程中起到了重要的先鋒作用,對晚清社會產生了巨大影響。該書多次再版,被列為多所學校的教科書,康有為、譚嗣同、梁啟超等人都受過其影響。梁啟超在《讀西學書法》一書中這樣談到“人日居天地間,而不知天地作何狀,是謂大陋。故《談天》《地學淺釋》二書,不可不急讀。二書原本,固為博大精深之作,即譯筆之雅潔,亦群書中所罕見也。[9]”

達爾文在貝格爾號的航行日記中記錄了他第一次閱讀《地質學原理》一書的情形,達爾文寫道:“我所做的一切,都應歸功于學習研究了他的偉大著作。[10]”。此書對達爾文進化論的創立有重要的催媒作用。達爾文在接受賴爾的地質均變論思想與親眼所見的物種變化后逐漸催生出了進化論核心思想——自然選擇理論,有科學史家曾斷言,《地質學原理》和《物種起源》兩本著作是后世稱為進化論思想的兩座高峰。

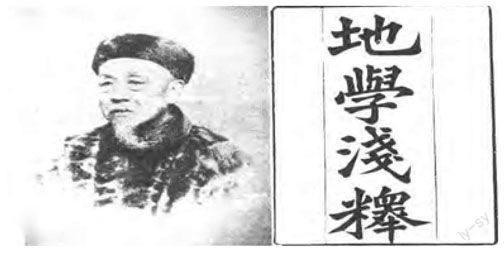

三、發表“混沌說”的《格致匯編》

期刊作為重要的傳播媒介之一,在西方科學技術傳入中國的進程中發揮著重要的媒介作用,筆者通過詳細的期刊文獻調查(表1),得出結論:1897年前涉及傳播生物進化論的期刊僅為1876年創刊于上海的《格致匯編》(如圖3所示)。《格致匯編》The Chinese Scientific Magazine,月刊,其前身是清同治十一年(1872)創刊于北京的《中西聞見錄》,清光緒二年正月(1876年2 月)創刊于上海,主要刊載國人原創的科學研究論著,由上海格致書院出版發行,其中“格”有“推究”之含義,而“格致”為“格物致知”的簡稱[11]。早在北宋時期,算學家們將幾何、光學等統稱為“格術”,晚清則逐漸演變為對聲、光、電、化等自然科學的總稱,此處首次被用于期刊名。由英國傳教士博蘭雅(John Fryer,1839~1928)(如圖4所示)和中國科學家徐壽(1818~1884)(如圖5所示)共同編輯出版,前者為主編,后者主要負責具體的編輯工作。徐壽在創刊號上分別發表《格致匯編序》和《編者啟事》兩篇文章。薛隔(1838~1894)、王韜(1828~1987)等人在清光緒十六年(1890)復刊后的第5卷第1期上作序。今存于北京大學、南京大學、上海等圖書館[11]。

清光緒三年(1877)《格致匯編》第7卷上刊載傅蘭雅撰寫《混沌說》一文,該文介紹了生物由簡至繁的漸進過程,并首次談及人猿同祖論并提及生物進化論。文見“近來,西國考究人類之原始其先出于何處?”傅氏在此提出問題“系何法所成?”,隨后,進一步論證“地球自生人以來歷年多少等事又從西教之舊約內考究人之源流,又有地學家于各層土石內人與各動物之骨跡”至此,已知曉答案“地球已有人約若干年間,有人說動物初有者甚簡由漸而繁初有蟲類漸有魚與鳥獸,獸內有大猿,猿化為人,從賤至貴,從簡至繁也。此固理明說通,可以入信矣”[13],據史料考證,這是目前所見到的最早以中文介紹生物進化論的語言種類,可視為生物進化論在中國的首次傳播。身為傳教士的傅蘭雅介紹人是由動物猿猴進化而來,表明他能夠站在一個比較客觀的立場上,但傅蘭雅主要傳播的方向主要從近代地質學與考古人類學對進化論的貢獻,尚未直接觸及達爾文生物進化論的核心內容。但是,就是這些只言片語的文字為國人逐漸理解生物進化論,開啟民智、認識世界起到了重要的啟蒙作用。

《格致匯編》作為生物進化論通過期刊在華傳播的第一本期刊,極具代表性,開創了該理論經由期刊傳播的先河。然而,《格致匯編》畢竟屬于科普讀物或科學譯叢類的期刊,其傳播的生物進化論內容稍顯零散、單一。盡管如此, 我們從《混沌說》一文中仍然可以看出傅蘭雅傾向于人是由猿猴進化而來的觀點,該期刊對厘清并完善生物進化論在中國傳播的脈絡而言功不可沒。

四、《西學考略》與進化思想

1883年,時任同文館總教習的丁韙良(William A.P.Martin,1827~1916,美國長老會傳教士),在同文館作有關西學的演講,經同文館當時的學員貴榮和時雨花兩人翻譯整理后,于1884年出版,命名《西學考略》。據考證此書正式對達爾文及其進化論進行過評論介紹[14]。書中提及“法國有賴摩(即拉馬克)又創新說……謂動植各物均出于一脈,并非亙古不易。太初之世,天地既分,生物始出, 如水之蟲蟄, 其初或一類或數類,后年代漸遠,變形體,分支派,生足而行陸地,生翼而飛青空,又越千萬代,獸之直立者如猩猩之類,漸通靈性,化而為人,此說當時鮮有信之者。”丁題良開篇介紹法國博物學家拉馬克的觀點,1809年,法國博物學家拉馬克發表《動物哲學》一書,相比達爾文《物種起源》的發表,提前了半個世紀,拉馬克在肯定生物具備不斷進步能力的同時,又認為這種能力為上帝所賦予,是生物的本性。因而其主張帶有明顯的目的論色彩,并未從根本上對基督教的形而上學體系構成一定沖擊。丁韙良在文中進一步指出,

“四十年前有英國醫生達爾溫者,周歷四海,查勘各地動植,乃舉賴氏之說而重申之,伊云各類之所變形者,其故有三。一在地勢,如北方天寒,物多厚毛,南方氣暖,物雖同類而無毛,且地之各層所藏骨跡可以取而證之。蓋天地之生物,皆次第經營而成,實有聰明智慧而為萬物之主宰也,一在擇配各物之形,偶有變異,必求其同形者配合之,如海鳥初不能飛,偶有能飛者,必相聚而傳新類。一在強弱以決存亡,蓋天時之寒暑,地勢之高下,逐漸改變,惟物類之形體相宜者強而能存。[15]”

丁韙良這段文字涉及到達爾文生物進化論的核心要素,如適應環境、變異以及適者生存,并談到人類的起源問題,在此他試圖調和生物進化事實與“主宰者”之間的關系,在承認生物“直接”、“自然”進化的同時,又肯定了“主宰者”的作用。

五、《申報》與達爾文

清同治十二年癸酉(1873)閏六月二十九日,《申報》在第404號以《西博士新著<人本>一書》為題,發表了一篇報道:“英國有博士名大蘊者,撰著各書,大顯于世。近世新作者又有《人本》一書。蓋以探其夫宇內之人,凡屬性情、氣血是否皆出于一本也[16]”,在經過書中詳細的論證后,得出結論,“天生之性,亦歸一本”,報道之后,盛贊西人嚴謹治學精神,“西人之用心實學于此,亦可見一斑矣”。文中所稱的西博士“大蘊”即達爾文,《人本》一書就是他在1871年發表的新著《人類的由來及其性選擇》(馬君武譯為《人類原始及類擇》,1930年,商務印書館出版)。據考證,《申報》的這條消息是達爾文先生的名字及其著作在中國的首次出現,該書出版后一年多就被介紹到了中國,可見速度之驚人,傳播之迅速。報紙作為重要的傳播媒介之一,因其新聞報道簡短、迅速的特點,在晚清時期知識分子引進西方科學知識的社會活動中扮演著重要角色。

六、結 論

西方傳教士在西學大規模被引入中國的背景下,一度充當了西學東漸的主角,進化思想在中國早期的傳播過程中,傳教士發揮了關鍵作用。但嚴復《天演論》的出版,引起了傳教士的恐慌,宗教背景的局限性使他們悄然放下傳播西學的使命。從注重“器藝”和實用性的晚清科技思想導向來看,進化思想在19世紀90年代比起其他注重實用性的科學來說,在90年代后期才得到了重視,并非因為其在科學中的位置,而是因為它與中國社會政治改革、文化運動密切關聯,這與晚清社會的形態有很大關系。

《談天》《地學淺釋》《西學考略》作為早期傳播進化思想的書籍,雖然傳播的內容零散且不成系統,而且多與地質學、考古學相關,但這些新鮮的知識像一股緩慢行進的河流,體現了傳播媒介在科學傳播過程中的重要價值。期刊、圖書、報紙作為不同的傳播媒介在進化思想中國暴發式的傳播中分別起到重要的推進作用,中西方傳教士則在進化思想傳入中國的早期歷程中扮演了重要的傳播者角色。

參考文獻:

[1]李楠,姚遠.嚴復《國聞匯編》及其天演論傳播[J].西北大學學報(自然科學版),2013(2).

[2]王民.嚴復“天演”進化論對近代西學的選擇與匯釋[J].東南學術,2004(3).

[3]王曉明.西方進化論與中國社會[J].教學與研究,2005(10).

[4]李楠,姚遠.《科學》與生物進化論在中國的傳播[J].西北大學學報(自然科學版),2010(1).

[5]胡衛清.近代來華傳教士與進化論[J].世界宗教研究,2001(3).

[6]偉烈亞力口譯,李善蘭筆述.談天[M].上海:上海墨海書館活字版,1859.

[7]華蘅芳.《地學淺釋》序[M].地學淺釋,1873.

[8](英)雷俠兒著.(美)瑪高溫譯.華蘅芳筆述.地學淺釋[M].清末江南制造局刻本,1873.

[9]梁啟超.《讀西學書法》,夏曉紅輯.《飲冰室合集集外文》下冊[M].北京:北京大學出版社,2005.

[10](美)羅伯特·B·唐斯著.《塑造現代文明的110 本書》中譯本[M].天津:天津人民出版社,1991.

[11]姚遠,王睿,姚樹峰等.中國近代科技期刊源流(上、中、下)[M].濟南:山東教育出版社,2008.

[12]上海圖書館.中國近代期刊篇目匯錄[M].上海:上海人民出版社,1979.

[13]傅蘭雅.混沌說[J].格致匯編,1877(7).

[14]胡衛清.近代來華傳教士與進化論[J].世界宗教研究,2001(3).

[15]丁韙良.西學考略·西學源流.《續修四庫全書·子部·西學譯著類》[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[16]編者.西博士新著《人本》一書[N].申報,1873-06-29.

[責任編輯:艾涓]