新型城鎮化進程中的能源需求與結構變革

摘要:文章從城市化進程產生的能源需求入手,分析了城市化過程中不同方面的影響因素對于能源消費的因素。結合發達國家和發展中國家的城市化歷程的經驗教訓,文章建立了一個能源需求結構變革的框架,在這個框架下,按照黨中央制定的能源發展戰略,我們能夠結合各地的具體情況發展具有特色的城市規劃和能源管理措施,既重視政策的合理引導,又建立合理的市場機制配置資源,使新型城鎮化進程真正做到和諧和可持續的發展。

關鍵詞:能源需求;需求結構;城市規劃和管理

2014年6月13日,習近平總書記在中央財經領導小組第六次會議上發表重要講話,強調:能源安全是關系國家經濟社會發展的全局性、戰略性問題,對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安至關重要。而能源問題在我國新型城鎮化的大背景下更顯得尤為重要,隨著大量農業轉移人口進入城市所帶來的能耗增加,城鎮化將面臨新的挑戰。《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》指出,未來6年,我國將有1億左右農業人口轉移到城市。大規模的人口遷移將為我國能源供應與消費提出新的難題。在城鎮化快速推進的過程中,我國能源的供應該如何滿足日益增長的需求?現有的能源消費結構又該如何改變?

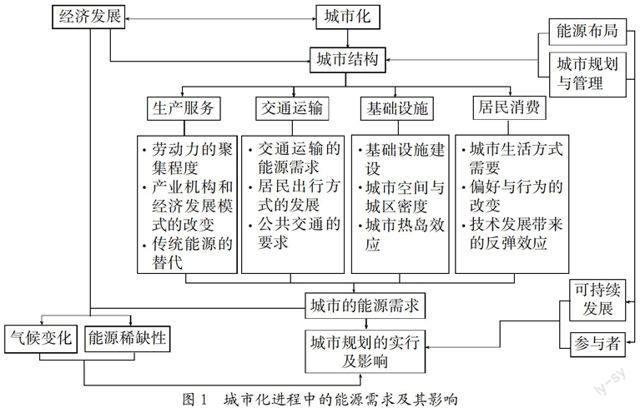

為了評估城市化對能源需求的影響,我們必須確定城市化的不同的過程和機制。因為不同的進程會大大影響城市結構以及人類行為。下面我們從城市的生產和服務、交通運輸、基礎設施與城市密度、居民家庭消耗四個方面進行分析。通過這四個方面的影響因素我們考察城市化進程對于能源的需求變化,從而探索新型城市化進程中如何應對能源需求、變革能源結構。

城市化進程是近代工業化以來城市蓬勃發展、城市人口較快增長的過程。19世紀工業革命產生后,歐美國家城市化進程明顯加快。1800年,第一個工業化國家英國的城市化水平僅為19.4%。一個世紀以后,英國的城市化水平已提高到67.6%。不過,由于歐美國家的人口在世界總人口中所占的比率不大,在整個19世紀,世界總體的城市化水平提高不快。進入20世紀,無論是城市人口的增長率,還是城市人口的絕對數字,都反映出世界的城市化達到了前所未有的規模和水平,而20世紀下半葉的世界城市化速度幾乎是爆炸性的。

城市化對于能源的需求第一個方面來自城市的生產和服務。人類社會的運行發展的基礎是物質資料生產。城市化進程無疑也是建立在生產活動的集中基礎上的。表現為人口在城市的集聚,城市化實際上也是經濟活動,尤其是生產和服務在城市的積聚。人口有農村向城市的轉移伴隨著社會經濟結構的轉型。勞動力從傳統低能耗的農業部門轉向高耗能的制造業、服務業部門。生產方式的轉換雖然也受到工業化進程和技術創新的影響,但是城市化所帶來的規模效應依然是主要的因素。生產方式帶來的不僅僅是能源消費的增加,也帶來了生產規模的擴大和交易范圍的擴展,從而也使得交通運輸上所消費的能源大量增加。產業結構的升級使得整個城市的能源消費在不斷上升。

勞動力向第二產業、第三產業的轉移,減少了農業生產的勞動力規模。因而這就導致農產品的生產者相對減少、消費者相對增加。因而這就導致了一方面農業生產的機械化水平提高和規模增大,另一方面使得許多商品需要長距離運輸到城市中。生產方式的變革也使得農業中的能源消費增加。現代社會的發展是從礦石能源中獲得能量供給,解放出土地去做其他用途。典型的例子是,使用煤炭作為家庭取暖和烹調的能源使得提供食物、木材、飼料的林地被解放出來,因此土地的利用率提高來供養更多的人口或者在人口數量不變的情況下使得人們的生活水平上升。簡言之,經濟中現代能源的使用解放了土地和勞動。隨著經濟的發展,城市人口的增加、土地稀缺程度的上升、產業結構的升級,都需要能源技術的創新引進現代的、靈活可靠的能源替代傳統能源。

第二個方面是交通運輸。上文已經提到,人口的集中和經濟活動的積聚產生了交通運輸服務的需求。作為經濟活動核心節點的城市,依賴遠距離運輸輸入資源。交通運輸的服務同樣隨著人口、經濟活動向城市的集中而增長,由此導致了交通運輸上需要消耗的能源增加。

在交通運輸方面最主要的,也是增長最快的是居民私人交通工具的機動化帶來的能源消費。最直觀的表現就是汽車等機動車輛數量的持續增加。城市的持續擴張和城市人口的增加,加大了居民對汽車或其他機動車輛的需求。同時不同城市之間的交通需求,因為經濟一體化的發展而隨著上升。這些因素都導致了能源消費的上升。車輛數量的不斷增加,一方面加大了直接的能源消耗;另一方面導致了交通的擁堵和混亂,從另外一個方面加大了見解的能源消耗。尤其在公共交通不發達或交通系統較為落后的城市,交通系統造成的能源浪費則更加顯著。

第三個方面是城市建筑設施。城市的擴張和人口的增長必定帶動城市基礎設施和建筑設施的建設。經濟活動在城市的集中導致了市中心的擁擠,由于中心地區的土地稀缺性使高層建筑成為必然的選擇。這就帶來能直接和間接的能源消費增長。間接的方面是進行工程建設需要的都是高耗能的材料,例如水泥和鋼材。不斷擴張的城市對于這些能源密集型行業的產品的需求是不斷增長的,從而間接導致了能源消費的增長。除了材料,現代城市的基礎設施,例如建設道路和橋梁、寫字樓、污水管網、發電廠等等,都是需要大量的能源投入以保證建設和運營的。建筑物自身的能源消耗則包括了其中的照明、取暖(或制冷)、供水等等方面。

高層建筑的密集帶來一個嚴峻的問題就是城市的熱島效應。這是指城市中建筑物表面因為吸收并暴露了太陽能輻射,并且缺少植物的蒸騰效應緩解而導致城市中心區域氣溫要比周邊高1攝氏度~3攝氏度。而且取暖(或制冷)以及交通系統的能源浪費加劇了這種效應。這種效應導致了用于改變局部環境(如制冷)的能源消費增加。

另一個影響能源消費的就是城市密集程度的影響。雖然高層建筑在市中心聚集使得城市密集度提高,但是這減少了交通系統的能源消耗。此外高層建筑相對于普通建筑物,在能源利用效率上是較高的,因為其設計更為合理、節能。因而對于城市規劃和管理而言,就需要在兩者之間做到平衡發展。

最后一個方面就是居民消費。前面已經提到了城市交通中的居民消費。不僅僅在交通方面,城市化進程實際上改變了每個人的具體生活方式。因而居民的偏好和需求的變化就很明顯地影響了能源需求。城市居民的生活主要依靠購買商品和服務,相對于農村居民是不可能做到自給自足的。居住在城市的居民不會使用傳統的生物質能源,只會購買現代能源。經濟的發展使得城市居民的需求上升,從而引致了直接和間接的能源消費增加。不僅是人口數量導致了城市的能源需求增長,生活模式的改變帶來的人均耗能的增加也是重要的原因。

人均消費能源的改變還受到技術進步的影響。例如每個家庭所擁有的各式各樣的家用電器。雖然技術進步使得能源的利用效率提高,但是因為消費的商品和服務增加,人均的能源消費依然在上升。在能源經濟學上稱為“反彈效應”。因為能源利益效率的提高使得能源的使用成本下降,在收入隨經濟發展增加的情況下,人們傾向于消費更多的商品和能源。

那么這四個方面如何共同作用的呢?本文繪制了一個示意圖作為總結。圖1概括了以上四個方面導致的能源需求上升和城市化之間的關系。首先城市化的根本原因和基本動力是經濟發展。而城市化程度的提高則推動了經濟的發展。兩者之間相互關聯、相互影響。發達國家經歷的過程都是兩者的協調發展。但是在20世界下半葉,以拉美國家和印度為代表的發展中國家的城市化,則體現出相當的不平衡,以至于許多發展中國家的城市都呈現出貧苦、污染等大量問題。城市化和經濟的協調發展才能產生適合的城市結構。一定的城市結構基于本文上述的四個方面產生了日益增加的能源需求。由于城市化進程帶來的能源需求,已經不僅僅是一個地區性的問題,也和世界性的資源緊缺、氣候變化問題相聯系的。因此新型城鎮化的發展,就必須是一個綜合考慮經濟、社會、人口、資源、環境同步協調、可持續發展的進程。

城市化進程產生的影響和后果在不同地區、不同條件是是不同的,尤其在不同的經濟發展條件下有很大差異。在發達國家,城市化進程開始早,人口大多數居住在城市中,因而城市的增長達到了飽和。這些國家的城市化是伴隨著工業化共同進行的,是質和量共同發展的典型。發達國家在改善城市環境、減少能源消耗上有許多成熟的工具和經驗。相對應的,在許多發展中國家,城市化進程不是伴隨著經濟協調發展的。其表現是大多數新興大城市的特點是人口眾多,問題巨大。因而發展中國家的大城市要解決的首先是保障居民的正常生活,確保城市的穩定。雖然發展中國家也面臨著可持續發展的問題,但是因為經濟欠發達、產業結構的不合理、資源緊缺、社會矛盾較多等等問題,而不可能和發達國家采取相同的道路。

結合我國的實際情況,作為最大的發展中國家,我國面臨的問題也是很多的。最明顯的就是我國巨大的人口數量和相對有效的資源。不僅土地資源是非常稀缺的,而且水資源、能源等等資源也是極為短缺和分布不均衡的。城市人口數量上升帶來的城市污染加劇、交通條件的惡化、城市公共資源的不足等問題也不斷暴露出來。這些問題都制約了我國城市的發展。特別是能源問題,不僅僅關系到城市化的進程,也和工業化、經濟發展密切相關,是關系到全局性的資源問題。

近年來黨中央、國務院高度重視能源事業。習近平總書記和李克強總理都曾分別專門主持召開會議,突出強調推進能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制革命和加強全方位能源國際合作,研究事關國家能源戰略安全和長遠發展的重大問題,明確了“節約、清潔、安全”的發展方針和“節約優先、綠色低碳、立足國內、創新驅動”四大戰略。結合新型城鎮化的問題,就需要按照這個方針和戰略,根據不同區域的實際情況形成具有自身特色的城市規劃和能源管理。

首先從全球層面來講,氣候變化和資源稀缺已經成為了世界性問題。國際間針對這個問題已經開展了一系列的合作。根據聯合國提出的“共同而有區別的責任”原則,我國應該接受發達國家給予的經濟和技術援助以改善我們的能源結構,加強國際合作共同開放新的清凈能源,吸引新能源當面的國際投資。同時將我國的扶貧工作和能源結構改善結合起來,通過改善能源消費結構減少城市中的貧苦現象。

其次,新型城鎮化建設不僅僅是一個經濟問題,也是一個政治問題。要實現城市的可持續協調發展,就需要制定合理的城市規劃和能源規劃。如果沒有一個良好的政治環境和一個強有力的政府,這是不可能做到的。在我國就應該利用現有的政治優勢,加強黨的領導,貫徹黨中央的方針戰略,通過法制建設將城市規劃和能源管理規范化、制度化、法制化,為新型城鎮化建設提供強有力的制度保障。

其三,需要調動一個地區各個階層、所有人民的積極參與。各地政府在制定規劃的時候應該將所有人民作為規劃的具體執行者納入決策過程中來,即實現從群眾中來、到群眾中去。政府應該對自身城市有科學合理的定位,只有廣泛聽取本地人民的需求才能合理確定。不僅要調動個人的積極性,還要廣泛調動企業、街道社區、各類團體、非政府組織等機構積極參與。只有切實考慮當地民眾的切身利益和實際需求,才能真正制定出切實可行的規劃和管理方案。

以上主要是針對新型城鎮化建設的規劃問題。此外,新型城鎮化建設中的能源管理,一方面既需要政府的合理規劃、正確引導,另一方面更重要重要的是需要建立合理的市場機制,通過市場合理的配置能源。政府需要做好的工作,主要是:結合實際情況制定合理的能源管理規劃;加強地方基礎設施建設,尤其是公共交通方面的基礎設施建設,為民眾交通方面的需求提供充分便利;帶頭做好政府機關和相應機構的節能工作,減少公務中的能源消耗;對于居民使用技術成熟的新能源(如太陽能、風能等)予以鼓勵和扶持,改善傳統的能耗模式。

在市場建設中,應該建立兩個協調的市場,一個是開放的能源市場,一個是排放權市場(例如碳排放權和污水排放權)。各地的能源市場應該更加開放,即建立期貨市場又建立現貨市場;對于不同性質的能源以市場方式定價,政府對于環保清凈能源予以適度的補貼和扶持。通過市場的交易,政府不僅能夠通過透明的交易了解地方的能源需求和結構,進一步完善地方的規劃,另一方面又可以通過交易的稅收籌集繼續發展的資金。對于排放權交易市場則和能源市場既相關聯又相互獨立。這個市場主要面向的是有排放需求的企事業單位,通過交易排放權為環境污染確定價格,通過交易所得和稅收收入改善城市環境。

總而言之,伴隨著城鎮化的進程和發展,能源需求是會逐步上升的。城市化所帶來的人口、資源、環境、社會的協調發展是一個系統性的難題。我們從能源的角度對于這個問題進行了探討,并就新型城鎮建設中的能源約束提出的建議。由于不同的城市結構、經濟發展狀況和治理結構,城市的規劃、政策和管理必須適應不同的城市條件。要實現可持續的發展,離不開政府的規范治理和市場的良好運行。只有充分運用好這兩種配置資源的手段,我國就能走出一條具有中國特色的城鎮化道路,走出一條可持續發展的新道路。

參考文獻:

1. Reinhard Madlener & Yasin Sunak,Impacts of urbanization on urban structures and energy demand,Sustainable Cites and Society,Volume 1,Issue 1,,February 2011.

2. 鮑宗豪.中國可持續城市化面臨八大挑戰.紅旗文稿,2011,(2).

3. 梁進社,洪麗璇,蔡建明.中國城市化進程中的能源消費增長——基于分解的1985~2006年間時序比較.自然資源學報,2009,(1).

4. 梁朝暉.城市化不同階段能源消費的影響因素研究.上海財經大學學報,2010,(5).

5. 俞金堯.20世紀發展中國家城市化歷史反思——以拉丁美洲和印度為主要對象的分析.世界歷史,2011,(6).

重點項目:中央高校基本科研業務專項資金資助項目——重點學科骨干人才資助項目(項目號:NKZX-A10001)。

作者簡介:肖哲(1985-),男,漢族,湖北省武漢市人,南開大學經濟學院博士生,研究方向為當代資本主義經濟與能源經濟。

收稿日期:2014-12-14。